具体描述

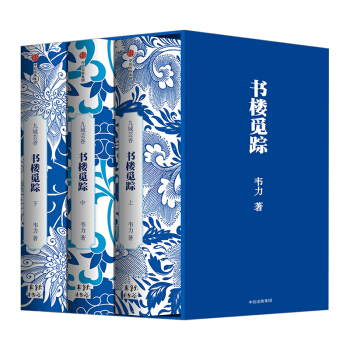

古籍收藏大家韦力礼敬先贤之作,超100万言,畅谈古籍收藏的那些奇人、奇书、奇事。

四色彩印,配有几百幅“芷兰斋”历年集藏的珍贵古籍图片,一窥我国古籍概貌。

书名:书楼觅踪

定价:298.00元

作者:韦力

出版社:中信出版集团

出版日期:2017-04

页码:1392

装帧:精装

开本:16开

ISBN:9787508665726

读书选择好版本指南

读书,尤其是名著,必须读好的版本。

脂(砚斋)批红楼、毛(宗岗)批三国、金(圣叹)批水浒、饶宗颐《国学大典》……韦力《书楼觅踪》便是版本入门指南。

好书是历史的见证,《书楼觅踪》寻找书楼的同时,更是寻访好书、寻访历史。

为初入藏书领域者提供收藏指南

有实力的人都在玩收藏,收藏中目前升值空间可待的是古书。

真正有升值空间的只有文物,但玉器、青铜器、佛像、书画,市场已经过热,古书收藏风头正盛。嘉德等拍卖公司每年都会举行几场古籍专场,同时纸质文物保存极为困难,能保存下来的都有不错的市场前景。

例 2015年卓德拍卖北宋刻本《西湖莲社集》,14 000 000 落槌。

韦力从20世纪90年代开始收藏古书,是古书收藏界的先驱,《书楼觅踪》更是可以带领读者初窥古书收藏之门路。

文化偶像的追捧指南,畅谈古籍收藏的那些奇人、奇书、奇事。

追星,不如追文化偶像!各个时代的文化偶像才是文明火种的传承人。偶像的趣闻轶事、历史的传承趣闻,有史又有料。

随着偶像的足迹踏遍祖国大好河山,欣赏壮丽的藏书文化地图。韦力用超过115万的文字,三卷本,1500页的大部头,整理了一幅壮丽的中国藏书文化地图。古籍、古迹、古人,三古合一。

四色彩印,配有几百幅“芷兰斋”历年集藏的珍贵古籍图片,一窥我国古籍概貌。

读书、送礼佳品

古色古香的封面风格,与内容相得益彰。

另有特色签名版、签章版等典藏礼品装可订购。

首发期更有多款藏书票随机赠送,精彩不容错过。

《书楼觅踪》是古籍收藏大家韦力礼敬先贤之作,超100万言,畅谈古籍收藏的那些奇人、奇书、奇事。四色彩印,配有几百幅“芷兰斋”历年集藏的珍贵古籍图片,一窥我国古籍概貌。

大量传统典籍能够流传至今,有赖于历代藏书家的薪火相传,正是他们的尽心尽力,才使得斯文不绝。而著名藏书家韦力先生对于中国古代书楼的寻访,正是对这些先贤的礼敬。关于中国古代藏书楼的寻访,十余年前便有《书楼寻踪》,而《书楼觅踪》作为韦力先生第二部相关专著,无论从广度还是深度上,都远超第yi部。

韦力先生历经数十年,走遍大江南北,访问了百余位先贤藏书家的故居或遗址,从沈括、钱谦益、黄丕烈到梁启超、顾颉刚、郑振铎,这是对中国古代藏书文化的一次巡礼,亦是对于传承了中国文化书香余脉的众多先贤的拜祭和纪念。

上卷

1北京

总序 九域芸香/ I

序言 致敬历代藏书家/ VII

孙承泽?退谷 曹雪芹到此地后写下《红楼梦》/ 3

弘历?天禄琳琅五经萃室 藏书毁于太监的一把火/ 13

纪昀?阅微草堂 挣钱都用来买古旧书/ 21

朱筠?椒花吟舫 议修《四库全书》,失传古籍得流传/ 29

麟庆?嫏嬛妙境 以《鸿雪因缘图记》记录一生/ 36

钱熙祚?守山阁 为保古墓不损毁,誓死捍卫秦山/ 44

刘位坦?叠书龛 『新红学』的间接奠基人/ 52

潘祖荫?滂喜斋 藏有当今国宝大盂鼎与大克鼎/ 59

张之洞?旧居 独创五分类法,影响了图书馆分类/ 67

沈家本?枕碧楼 没钱买书,借过的书多达348 部/ 76

王懿荣?天壤阁 收藏甲骨第yi人/ 84

徐世昌?书髓楼 zui爱藏书的北洋总统/ 92

董康?诵芬室 刻书精美,至今广受藏书家喜爱/ 99

朱启钤?存素堂 营造学社创建者,京城拆迁第yi人/ 108

傅增湘?藏园 翰林出身才能参加的藏书雅集/ 117

袁思亮?刚伐邑斋 诗似东坡,人似东坡肉/ 124

叶恭绰?幻住园 收藏毛公鼎引来许多麻烦/ 131

朱文钧?六唐人斋 故宫碑帖佳拓的主要来源/ 140

赵元方?无悔斋 明铜活字本收藏第yi大家/ 149

2天津

李春城?延古堂 善人的藏书/ 159

吴重憙?石莲闇 为了拍照,我差点儿买下一箱胸罩/ 164

李盛铎?木犀轩 私藏敦煌遗书第yi家/ 172

梁启超?饮冰室 视善本为古董的藏书观/ 181

任凤苞?天春园 方志收藏天下第yi/ 190

金梁?瓜圃 镇库之藏现在寒斋/ 197

徐世章?濠园 藏砚名于世,善本少人知/ 206

周叔弢?自庄严堪 藏书五好标准的制定者/ 215

金钺?屏庐 近代津门刻书名家/ 226

张重威?默园 字画创纪录,藏书少人知/ 235

3河北

苏天爵?滋溪书堂 用严谨的学术规范要求自己/ 245

梁清标?蕉林书屋 拿出一件就能撑起省博物馆/ 252

王灏?括斋 少有人提及的北方藏书大家/ 262

4辽宁

耶律倍?望海堂 高山之上有契丹国zui大的私人藏书楼/ 275

耶律楚材?读书堂 蒙古第yi位诗人,随成吉思汗征战/ 283

罗振玉?大云书库 zui早重视甲骨文,助刘鹗编《铁云藏龟》/ 289

5山西

傅山?霜红龛 武林高手好藏书/ 301

戴廷栻?丹枫阁 甚爱陶弘景,殊悲庾子山/ 310

陈廷敬?御书楼 主编《康熙字典》的大清廉史/ 318

杨二酉?读书阁 晋祠内留有多处的墨迹/ 326

张敦仁?简静居 在数学方面卓有成就的藏书家/ 332

祁寯藻?祁氏书楼 三代帝师之藏不可测/ 341

耿文光?万卷藏书楼 忽遭家变,出售藏书/ 348

刘笃敬?南高藏书楼 首开山西煤矿,收藏仅余《昼锦》/ 357

张籁?海藏庐 近代山西私人藏书之冠/ 363

渠仁甫?书业诚 诚俭发家,书捐公藏/ 370

郭象升?燕超楼 山西官局大量书版因保存得力未遭毁/ 379

6河南

朱翊镠?崇本书楼 昔日高楼在历史动荡中为侵略者焚毁/ 391

李敏修?经正书舍 清代综合性历史丛书《中州文献》总编/ 399

7山东

冯溥?佳山堂 当朝一品,以用为藏/ 409

李文藻?万卷楼 痴迷拓碑,每到一处必拓文字/ 416

丁善宝?十笏园& 孙葆田?賸园 潍坊仅存园林,賸园空留匾额/ 427

宋春舫?褐木庐 专藏洋文戏曲,书票受人关注/ 434

中卷

下卷

……

韦力,著名藏书家,北京故宫研究院兼职研究员,嘉德拍卖等数家公司古籍顾问。浸淫古书三十年,私家藏书当世无两。留心古书版本、递藏掌故之外,致力于中国古代藏书家遗迹的考察与研究,收藏古籍七万余册,拥有个人藏书楼“芷兰斋”,并通过微信公众号“芷兰斋”与大众分享关于藏书的一切。

著有《书魂寻踪》、《鲁迅古籍藏书漫谈》、《鲁迅藏书志》、《中国古籍拍卖述评》、《芷兰斋书跋集》、《古书之美》(合著)、《失书记?得书记》、《古书之爱》、《古书之媒》(合著)等。其《古书之爱》荣获2016年度“大众喜爱的50种图书”美誉。

总序 九域芸香

加古书拍卖会的所得,跟书店的师友们交往的趣闻,以及在图书馆内观赏难得一见的珍秘。总之,这些所记,就是关于书的一切。

“一切”这个词,说来有些绝对,毕竟这只是我——一个叫韦力的家伙,他的个人视野所及,当然有着很大的局限性——关于书的一切,这个zui高级的中心语,就肯定不是出自本人之口了。但我承认,这句评语令我很受用。为了洗去自己语气上的狂妄,在此我只好出卖朋友了,给我这组文章授予这顶桂冠的人,就是绿茶先生。

这件事情还得从微信讲起,正是这位绿茶先生,晓之以理,动之以情,苦口婆心地拉我下水,终于让我这个网盲有了寸进,在他的一手操办下,办起了芷兰斋微信公众号。其实创办之初,我对此没有太大的信心。这倒不是我不相信网络的力量,而是来自我对书界的了解。究竟有多少真正爱书者存在于这个社会上,于我而言,是个模糊的概念,更何况我的挚爱仅是书中的旧书,旧书中的古书,这层层递减的范围,更加使我的所爱成为少数派中的一小撮。虽然我盼望着“吾道不孤”,但我心里清楚,这种不能给人带来实际好处的爱书行为,其实在社会上没有太多人有很浓的兴趣,那么,我所写的这些冷僻文章,究竟会有多少人来阅读呢?绿茶比我有信心得多,事实证明,他才是“他道不孤”,这个公众号的阅读人数,超出了我想象的十倍以上。

人总要爱惜羽毛,既然有这么多围观者,那站在台上总要假模假式地表演得认真一些,于是我对公众号的栏目进行了调整,为了能够符合总标题,我将所有的栏目都冠以一个“书”字,比如寻访古代藏书楼的文章,称为“书楼”;探寻友人的藏书之处,则称为“书房”;前往图书馆去看里面的珍宝,则简称为“书馆”;每月友人所赠的大作,则称为“书物”,诸如此类,至今已分出来近十个栏目。

俗话说,知识就是力量,其实积累也同样是力量。本来的无心插柳,经过了时间堆积,渐渐使得有些栏目形成了规模。在友人的鼓励下,我又想令其回归本源,变成电子时代的纸本书。在我的心目中,著作依然还是应慎重其事的一个工程,既然变成了白纸黑字,那就需要叙述上的相对周严,框架上的基本完整。在这种想法的促进下,我又开始了新的寻访,而这个寻访的大半目的,是弥补版块上的缺口。

在具体的版块名称上,当然就不能如公众号那样随意,要相应地调整。因此,这个书系zui终能出几种,每种具体的名称是什么,恕我在此不能尽告。

倒是要解释一下这个书系总称的来由。既然是跟书有关的一切,而其范围又局限于国内,我首先想到了“中国”,但这个词让个人用起来有僭越之嫌,而叫“华夏”,又似乎太过伟大,“神州”则带有悲壮色彩,这让我想起了那句诗——恨不奋身千载上,趁古人未说吾先说。既然没有穿越的本领,那我只好面对现实,于是灵光一现,想出了“九域”这个词。

《晋书?孙惠传》有这样一句话,“今明公名著天下,声振九域”,晋代的陶潜在《赠羊长史》诗中,也说到“九域甫已一,逝将理舟舆”,著名的《六臣注文选》中,则有“绥爰九域,罔不率俾”,李善给这句话的注释为:“薛君曰,九域,九州也。”故而,九域即九州之意。其实,径用“九州”也很响亮,可惜龚定庵的“九州风气恃风雷”,把这两个字几乎用成了他的专利。所以我将自己的丛书,以“九域”来冠名,说了一大堆,不过就是个地理范围的概念。

“芸香”二字,需要慎重地念叨一番。我看到一篇文献,其解释“芸香”是一种灌木,株高一米,而后有详细的描述词,并陈述芸香的药用价值:“祛风镇痉、通经、杀虫、清热解毒、散瘀止痛。用于感冒发热,牙痛,月经不调,小儿湿疹;外用治疮疖肿毒,跌打损伤……”看到这么多的作用,我的第yi反应是,这是制作大力丸的好材料。即便铺陈了这么多的功效,可能这位作者还是觉得意犹未尽,接着又有如下描述:“省市级以上的图书馆大多仍用芸草来保护珍贵的典籍,用于保护纸类藏品。”看到这句话,当然令我大感兴趣。我说过,凡是跟书有关的一切,我都感兴趣。可惜,这篇文章的作者把一件事情搞混了,那就是,芸香有两种,一种是如其所说的小灌木,这种芸香属于木本,另有一种草本的芸香,才是古人用作驱虫剂的。再说了,这位作者规定出的使用范围也有着权wei性的武断,他只允许省市级以上图书馆来使用芸香,难道县乡级的就没有资格了?更何况我在古书中看到了不少名家旧藏里面都夹藏着芸香叶片,这些都是私人使用,那更是一种“僭越”了。

不管怎么样吧,草本芸香的确是古代藏书的驱虫剂,这是宋代科学家沈括说的。沈先生在《梦溪笔谈》中对芸香的作用有如下描述:“古人藏书辟蠹用芸。芸,香草也,今人谓之七里香者也。叶类豌豆,作小丛生,其叶极芬香,秋后叶间微白,如粉污。辟蠹殊验,南人采置席下,能去蚤虱。”

古人是确信芸香可以辟蠹的,所以常在古书里夹上芸香叶。其实我觉得这件事情很值得思考,因为爱书人都自称是蠹鱼,比如“来生恐在蠹鱼中”“生是书丛一蠹鱼”等等,既然爱书的人都号称是蠹鱼,那么在书内放芸香草,岂不等于设计自杀吗?这之间的悖论,我也难解。好在古人不管这一套,对于蠹鱼这个小精灵,一叹三咏,比如唐代常衮在《晚秋集贤院即事》诗中就有“墨润水文茧,香销蠹字鱼”这样的诗句,而杨巨源同样有“芸香能护字,铅椠善呈书”,读到这样的诗句,足可以说明,这位杨巨源是个藏书家,否则绝难说出如此贴切的术语。而古人往往也会在自己的书斋名中用上“芸香”二字,这一切,都足可以说明,爱书之人跟芸香有着莫名其妙的不可或离,既然是这样,那我也以“人无忌,我亦无忌”来使用之。

总之,九域芸香,说到底就是韦力眼中的中国书人书事。

用户评价

《书楼觅踪》这本书,给我带来的最深刻的感受,是一种“失落与重逢”的情感交织。韦力先生以他独特的视角,带领我们去追寻那些在中国大地上一度辉煌,却又渐渐消逝的“书楼”。这些书楼,从古时的藏书阁、书院,到近代各种形式的书店、报刊社,它们不仅仅是储存和传播知识的场所,更是承载了一代又一代人的文化记忆和精神寄托。 我尤其被打动的是他对那些“消失的书店”的描绘。那些曾经熙熙攘攘、人声鼎沸的书店,如今可能只剩下几张泛黄的老照片,或者在老一辈人的记忆中依稀可见。韦力先生并没有简单地为它们的消失而感到悲伤,而是用一种温情而充满敬意的笔触,去还原它们曾经的样子,去记录它们曾经的故事。他让我们看到,那些书店不仅仅是卖书的地方,更是时代的见证者,是文化传承的载体。 他笔下的书店老板,也绝不仅仅是普通的商人。他们往往是对书籍怀有深厚情感的知识分子,是文化的守护者。他们用自己的热情和坚持,在艰难的环境中,为人们保留了一方阅读的天地。读到这些,不禁让人感慨万千,也对如今依然坚守的独立书店,充满了敬意。 韦力先生的文字,没有矫揉造作,没有华丽辞藻,却有一种不动声色的力量,它像涓涓细流,缓缓沁入心田,引发读者对文化、对历史、对自己与书籍关系的深刻思考。这本书,是一次温暖的寻觅,也是一次珍贵的重逢。

评分我必须承认,《书楼觅踪》这本书,在我翻开它的第一页之前,我对“书楼”这个概念,并没有多么清晰的认知。在我脑海中,“书楼”大概就是古代那种藏书的地方,或者是一些非常古老的图书馆。然而,韦力先生这本书,彻底颠覆了我对这个词汇的理解,也让我对中国的书籍传播史,有了更深层次的认识。 他从很早的时代写起,将那些在史书中一笔带过的“书楼”,用生动的笔触描绘出来。这些地方,不仅仅是书籍的堆砌,更是知识的殿堂,是思想的温床。然后,他将目光转向了近代,那些随着时代变迁而涌现的各种书店、报刊社,它们在那个变革的年代,扮演了至关重要的角色,它们是新思想的传播者,是文化启蒙的先驱。 最让我着迷的是,韦力先生并没有停留在宏观的历史叙述,而是非常善于捕捉那些微小的、却极具代表性的细节。他笔下的书店,可能是一家街角的小书店,也可能是一家曾经名噪一时的报刊发行社。他会关注书店的门面、书架的陈设、甚至书店老板的言谈举止。这些细节,汇集在一起,就构成了一个个生动鲜活的“书楼”形象,仿佛就呈现在我的眼前。 读这本书,让我深切地感受到,书籍的传播,从来都不是一件简单的事情,它背后凝聚了无数人的心血和智慧。而“书楼”,正是这些心血和智慧的物质载体,是连接过去与现在,连接知识与读者的桥梁。

评分《书楼觅踪》这本书,与其说是一本关于书店的书,不如说是一本关于“人”的书。韦力先生的视角非常独特,他关注的重点,并非是书籍本身的价值,也不是书店的装潢设计,而是那些在书店里穿梭的身影,那些与书为伴的灵魂。他笔下的书店老板,往往不是一般的商人,他们对书有着近乎痴迷的热爱,对知识有着深深的敬畏。他们不仅仅是书籍的搬运工,更是文化的传播者,是精神的守望者。 我印象特别深刻的是他描述一些老式书店的场景。那些书店,没有精致的装修,没有舒适的座椅,甚至可能有些拥挤,但那里却弥漫着一种独特的氛围。空气中混合着纸张、油墨、以及淡淡的尘埃的味道,这种味道,对于真正爱书的人来说,是一种久违的乡愁,一种温暖的召唤。书店老板往往与顾客有着长年的交情,他们熟悉每一个常客的喜好,甚至能预判到他们下一本想读什么书。这种人与书、人与人之间的联结,在如今这个快节奏、碎片化的时代,显得尤为珍贵。 韦力先生的文字,不煽情,不夸张,但字里行间流露出的真挚情感,却能深深打动人心。他用一种平实而充满力量的语言,描绘出那些被遗忘的角落,那些被忽视的人物,以及那些隐藏在平凡生活中的闪光点。读这本书,就像是走进了一个个温暖的旧时光,与那些可爱的人们不期而遇,仿佛也成了他们故事的一部分。

评分刚刚翻完《中信书店·书楼觅踪》,韦力先生这本小册子,与其说是寻书,不如说是寻觅一段段失落的文化印记,以及那些与书籍共生的人文温度。读他的文字,总有一种穿越时空的错觉,仿佛跟着他漫步在中国古老的街巷,在泛黄的书页间,触摸那些早已消逝的时光。书名中的“觅踪”二字,实在是恰如其分。它并非是在地图上寻找一个具体的地点,而是追寻那些曾经承载过书籍、滋养过灵魂的实体空间——那些被称为“书楼”的场所。从古代的书院、藏书阁,到近代开埠后兴起的各类报刊社、书局,再到如今虽然数量锐减却依然顽强存在的独立书店,韦力先生用他细腻的笔触,勾勒出了一幅幅生动的画面。 他笔下的书楼,不再是冰冷坚硬的建筑,而是充满了生命力的有机体。它们见证了知识的传播、思想的碰撞,也记录了时代的变迁、人情的冷暖。比如,他提到的一些老式书店,店主往往与顾客之间有着深厚的交情,不仅仅是买卖关系,更像是朋友、师长。顾客来买书,不仅仅是为了获取信息,更是为了获得一种归属感,一种精神上的慰藉。而书店老板,则像一个保管着秘密花园的园丁,用自己的热情和专业,守护着这片知识的绿洲。韦力先生的文字,没有华丽的辞藻,却有一种不动声色的力量,仿佛一股清泉,缓缓流淌过读者的心田,洗涤掉浮躁,留下宁静。

评分《中信书店·书楼觅踪》这本书,对我而言,是一种意外的“遇见”。我并非是一个对书店历史有特别研究的读者,但韦力先生的文字,却有一种独特的魅力,能够牢牢地吸引住我。他笔下的“书楼”,早已超越了单纯的房屋建筑的概念,它是一种文化符号,一种精神象征。 他从古代文人的书斋、藏书阁写起,将那些被历史长河冲刷得模糊的场景,用充满画面感的语言重新呈现。那些地方,不仅是藏书之所,更是文人雅士的精神寄托,是思想碰撞的熔炉。然后,他将视角转向近代,那些在时代变革浪潮中诞生的各种书店、报刊社,它们在传播新思想、启迪民智方面,发挥了不可估量的作用。 令我印象特别深刻的是,韦力先生在描述这些书店时,总是不着痕迹地融入了对人的关注。他笔下的书店老板,往往不是简单的生意人,他们可能是满腹经纶的学者,也可能是怀揣理想的青年。他们用自己的热情和执着,维系着这份文化事业,也塑造了书店独特的灵魂。 这种对人的关注,让这本书充满了人情味。读这本书,我不仅仅是在了解历史,更像是在与那些曾经生活在书店里的人们进行一场跨越时空的对话。每一次翻阅,都仿佛走进了一个个温暖的旧时光,感受着那份对书籍的热爱,那份对知识的敬畏。

评分读《中信书店·书楼觅踪》,与其说是在阅读一本书,不如说是在进行一场精神上的漫游。韦力先生以他敏锐的观察力和深厚的文化底蕴,为我们打开了一扇扇通往历史深处的大门。他所描绘的“书楼”,早已超越了单纯的物理空间概念,它承载的是一种文化基因,一种阅读传统,一种生活态度。 我最欣赏他处理细节的方式。他不会宏大叙事,而是从一个个具体的、甚至有些微不足道的细节切入,比如某家书店门口的老式招牌,某个书架上泛黄的标签,甚至是某位书店老板不经意间说出的一句话。这些细节,看似寻常,却在韦力先生的笔下,被赋予了独特的生命力和历史感,它们共同构成了那个时代、那家书店独一无二的印记。 他笔下的书店,不仅仅是商品流通的场所,更是思想交流的平台,是精神寄托的港湾。他让我们看到,曾经的书店,是如何成为社会变革的催化剂,是如何滋养一代代读书人的精神世界。而如今,在快速变化的时代背景下,那些坚持下来的独立书店,又在以怎样的姿态,继续守护着这份文化的火种,让人在感叹之余,也充满了希望。 韦力先生的文字,有一种不动声色的力量,它不张扬,不煽情,却能触及人心最柔软的地方。读他的书,仿佛是与一位老朋友在闲聊,轻松自然,却又意味深长。他让我们重新审视自己与书籍的关系,重新思考文化在生活中的意义。

评分《书楼觅踪》这本书,对我来说,是一种意外的惊喜。我原本以为会是一本较为枯燥的关于书店历史的学术著作,但事实证明,我的想法大错特错了。韦力先生的文字,充满了生活气息和人文关怀,他并没有用冷冰冰的史实来堆砌,而是用他独特的视角,将一个个书店,一个个书店背后的人物,都赋予了鲜活的生命。 他写书店,绝不仅仅是写它的地理位置、它的规模大小,他更关注的是书店的“灵魂”。在他看来,一家有灵魂的书店,不仅仅是卖书的地方,更是一个文化空间,一个精神家园。在那里,你可以找到属于自己的那份宁静,可以与有趣的灵魂不期而遇,可以感受到知识的力量和人文的温度。 我特别喜欢他描写的那些老式书店。它们可能没有华丽的装潢,没有舒适的座椅,甚至可能有些陈旧,但那里却有一种独特的魅力,一种让人沉醉的气质。空气中弥漫着纸张和油墨的混合味道,书架上摆满了各式各样的书籍,这些书籍,都承载着一段段故事,一段段历史。而书店老板,更像是这些故事的守护者,他们用自己的热情和执着,维系着这份文化的传承。 韦力先生的文字,有一种不动声色的力量,它不像那些激昂的文字那样引人注目,却像一股清泉,缓缓流淌过你的心田,留下淡淡的余韵。读这本书,让我对书店有了更深的理解,也让我对那些默默守护文化的人们,充满了敬意。

评分坦白说,在读《书楼觅踪》之前,我对“书楼”这个词的理解,还停留在比较浅显的层面。以为就是古代的藏书楼,或者是一些非常有年代感的图书馆。但是,韦力先生的这本书,却以一种非常温和、细腻的方式,向我展示了一个更加丰富、更加多元的“书楼”世界。 他不仅仅讲述了那些宏伟的皇家藏书阁,那些文人墨客的书斋,更将目光投向了更广阔的社会层面。从近代以来,各种各样的书店、报刊社,甚至是角落里不起眼的书摊,在他笔下,都成了值得记录和回味的“书楼”。它们承载着不同的时代印记,传播着不同层面的知识,滋养着不同群体的精神世界。 我尤其被他描绘的那些“小人物”所打动。那些经营着一家小书店的老板,那些在书店里辛勤工作的伙计,他们或许没有显赫的身份,但他们却是书籍传播链条中不可或缺的一环。他们的坚持和付出,才使得知识的光芒能够传递下去。韦力先生并没有刻意去拔高他们的形象,而是用一种平实而充满敬意的笔触,记录下他们的平凡与伟大。 这本书,没有华丽的辞藻,也没有故作高深的理论,它就像一位老朋友在娓娓道来,讲述着那些关于书籍、关于书店、关于人的故事。每一次阅读,都仿佛是一次温暖的旅程,让我对“书”这个字,有了更深的理解和更深的敬意。

评分读完《中信书店·书楼觅踪》,我最大的感受是,原来一间小小的书店,竟然能承载如此厚重的历史与人文。韦力先生的笔触,并没有局限于当下,而是将目光投向了更远的过去,追溯着中国书籍传播与阅读文化的发展脉络。他从古籍中的“书楼”讲起,那些皇家藏书阁、文人书斋,承载的是一种精英式的文化传承;而后,随着时代的发展,书店的功能和形态也发生了巨大的变化。 他描绘的近代书店,往往与社会的变革、思想的启蒙紧密相连。报刊社、出版社、以及各种形式的图书销售场所,在那个动荡的年代,扮演着至关重要的角色,它们是新思想传播的阵地,是文化觉醒的号角。而书店老板,也绝不仅仅是生意人,他们往往是具有社会责任感和文化情怀的知识分子,他们用自己的生命去经营一份事业,去守护一份文化。 让我颇感唏嘘的是,很多如今已经消失的书店,在韦力先生的笔下,重新焕发了生机。他捕捉到了那些已经被遗忘的细节,比如某家书店门口的招牌,某个书架的摆放方式,甚至是一种特定的气味。这些细节,构成了书店独特的灵魂,也构成了我们集体记忆中不可或缺的一部分。这本书,不仅是对书店的记录,更是对中国近现代文化史的一次温情回顾,让人在阅读中,既能看到历史的变迁,也能感受到文化的温度。

评分《书楼觅踪》这本书,让我有一种“寻幽探秘”的阅读体验。韦力先生并非是那种喜欢大张旗鼓地宣传某个观点的人,他的文字,更像是一种沉静的探索,一种温润的发现。他带领我们去寻找那些在中国现代文化史上,可能曾经扮演过重要角色,但如今却渐渐被遗忘的“书楼”。 他从很早的时代写起,将那些古籍中模糊的记载,用生动的想象和考证,还原出当年“书楼”的模样。它们不仅仅是建筑,更是一种文化现象,一种知识传承的方式。然后,他将视角拉回到近现代,那些在大时代背景下,涌现出的各种书店、报刊社,它们在传播新思想、启迪民智方面,发挥了无可替代的作用。 我最欣赏的是,韦力先生并没有局限于介绍书店的“硬件”设施,而是非常关注书店的“灵魂”——人。他笔下的书店老板,往往有着自己独特的经营理念和文化情怀,他们是书籍的守护者,也是文化的传播者。他捕捉到了这些人物身上的闪光点,使得这些曾经的书店,又重新焕发了生命力。 读这本书,让我感受到了一种历史的厚重感,也感受到了一种人文的温度。它不仅仅是一本关于书店的书,更是一本关于中国近现代文化史的书,一本关于人与书、人与时代之间关系的深刻解读。每一次翻阅,都能从中获得新的启示和感悟。

评分不错的好书,推荐大家一起购买!!

评分京东买东西真是又快又便宜又省心!

评分豪华漂亮,内容丰富!!!

评分京东买东西真是又快又便宜又省心!

评分豪华漂亮,内容丰富!!!

评分京东买东西真是又快又便宜又省心!

评分好书,值得一读

评分给家人买的,好评!

评分很好的一套书,精美绝伦。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有