具体描述

内容简介

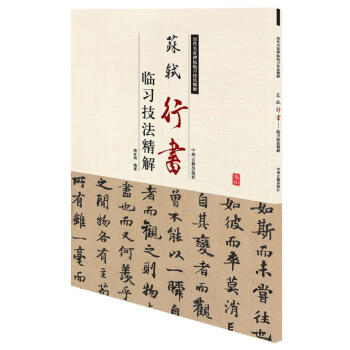

苏轼书风的形成与其深厚的文学修养有关(宋代提倡“尚意书风”,讲究书法家要抒发自身性灵,而苏东坡高深的文学修养使他在书法创作时能够独抒胸臆),与其性格的不合时宜有关(此不合时宜乃是他在艺术上勇于求新求变的体现),与其坎坷的人生经历有关(丰富的生活阅历使他的书法作品充满了深厚的人生况味),所以他的书法具有独特的风格,这种天赋与经历是后人不具备因此也是无法学来的。《历代名家碑帖临习技法精解:苏轼行书临习技法精解》所选苏轼作品虽多,风格也各异,但就技法来分析的话,苏轼书法主要还是以下特点:1.用墨浓重丰腴。这是苏轼书法的观感。2.结字扁平偏右上。3.笔画横轻竖重,撇捺舒展,轻重大小错落。

作者简介

周世闻,男,中国书法家协会会员、陕西省青年书法家协会副主席、政协画院副院长、陕西圣爱书画院院长,被中国书画藏品展销网评定授予“中国影响力当代书法美术人物100家”(作品及传略同时入选《中国书法美术影响力人物辞库》)。被西安培华学院聘为兼职教授、被西安外国语大学新西北培训学院聘为客座教授、被青岛金石书画院聘为艺术顾问。

主编杂志《于右任研究》。编著有《硬笔书法一点通》(三秦出版社,约20万字)、《明清名家书法大字典》《宋元名家书法大字典》《五体书法大字典》《隶书书法大字典》《草书书法大字典》《章草书法大字典》《楷书书法大字典》《篆书书法大字典》《行书书法大字典》《硬笔书法常用字典》《草书常用字典》《五体书法常用字典》《行草书法常用字典》《隶书常用字典》《明清书法常用字典》《章草常用字典》《行书常用字典》《金石常用字典》《楷书常用字典》《篆书常用字典》《颜真卿书法常用字典》《八体书法常用字典》《宋四家书法常用字典》等专著。

内页插图

前言/序言

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉州眉山(今属四川省眉山市)人,嘉祐年间(1056~1063)进士。我国古代成就极高的文学家、艺术家。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。其词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。如此高深的文学修养又滋养了他的书法创作,他擅长行书、楷书,将王僧虔、徐浩、李邕、颜真卿、杨凝式等名家的创作风格融会贯通后而自成一家,与黄庭坚、米芾、蔡襄又并称为“宋四家”。董其昌曾经写过一段著名的跋语:“东坡先生此赋,楚骚之一变;此书,‘兰亭’之一变也。宋人文字俱以此为极则。”这是对苏轼所写的《赤壁赋》及其书法最为深切而中肯的评价。

相对于其他书法家,苏轼书风的形成与其深厚的文学修养有关(宋代提倡“尚意书风”,讲究书法家要抒发自身性灵,而苏东坡高深的文学修养使他在书法创作时能够独抒胸臆),与其性格的不合时宜有关(此不合时宜乃是他在艺术上勇于求新求变的体现),与其坎坷的人生经历有关(丰富的生活阅历使他的书法作品充满了深厚的人生况味),所以他的书法具有独特的风格,这种天赋与经历是后人不具备因此也是无法学来的。

本书所选例字就选自他的如下名作:

《黄州寒食诗帖》,是苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书17行,129字,现藏台北“故宫博物院”。那时苏轼因宋朝最大的文字狱,被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗:“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力,何殊少年子,病起头已白。”“春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起。”诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下写出的。通篇书法跌宕起伏,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。《黄州寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”。

《前赤壁赋》,作于神宗元丰五年(1082)七月十六日,苏轼与友人乘舟游览黄州城外赤鼻矶,遥想八百多年前,三国时代孙权破曹军的赤壁之战,作《赤壁赋》,表达对宇宙及人生的看法。同年十月重游,又写了一篇《后赤壁赋》,两文后世传诵不绝,是文学史上著名的杰作。该卷为他向友人傅尧俞(1024~1091)书写的《前赤壁赋》,自识:“去岁作此赋。”所以知道是元丰六年书,时年48岁。苏轼书法初学王羲之,中年学颜真卿、杨凝式,结体稳密,笔势圆劲有韵,此卷行楷书,结字矮扁而紧密,笔墨丰润沉厚,是中年时期少见的用意之作。

《邂逅帖》,9行,58字,今藏台北“故宫博物院”。为苏轼行至金陵写给世交杜孟坚的书信,散淡、俊逸、刚正、高洁,乃东坡传世墨宝之绝响。

《次韵秦太虚见戏耳聋诗帖》,此作是苏轼创作的一首七言古诗。他作此诗时距因诽谤罪下狱只有三四个月,苏轼对别人要罗织他的罪名的行径早有所闻,但他并不收敛笔端锋芒。这首诗可以看作苏轼下狱前的激愤情绪的集中体现。他笔墨恣肆,隐寓讥讽,嬉笑怒骂,无所顾忌。因是写给好友秦观,所以写得更直率些。确实是一首心灵呐喊的好诗。

《渡海帖》,作于元符三年(1100),苏轼被诏徙廉州(今广西合浦),路过澄迈(今海南澄迈)时未遇赵梦得,便留下此札。为其晚年书迹之代表,如同东坡自云:“自出新意,不践古人。”全篇信笔写来,浑然天成。此札用笔劲利,结体斜向右上,时人认为颇有李邕(北海)之风,如黄庭坚语:“沉著痛快,乃似李北海。”

《获见帖》,此帖亦名《致长官董侯尺牍》。行书,纸本,信札一则。约书于北宋神宗元丰五年(1082)六月二十八日。纵27.7厘米,横38.4厘米,台北“故宫博物院”藏。

《人来得书帖》,正文行书16行,共192字,款署“轼再拜”,但未署发信年月。此帖是在季常之兄伯诚死后苏轼写给季常的慰问信,故有“伏惟深照死生聚散之常理。悟忧哀之无益,释然自勉”之句。帖上钤有“吴土谔”“御府宝绘”“仪周赏”等。帖后有董其昌跋:“东坡真迹,余所见无虑数十卷,皆宋人双勾廓填。坡书本浓,既经填墨,盖不免墨猪之论,唯此二帖(新岁、人来)则杜老所谓须臾九重真龙出,一洗万古凡马空也。”此帖曾经明项元汴、清安岐等递藏,后入清内府。安岐将此帖与《新岁展庆帖》合成一帖,并称坡公杰作。

《新岁展庆帖》,正文行书14行。款署“轼再拜,季常先生丈阁下,正月二日”。应作于元丰四年(1081),苏氏时年46岁。此帖信手写来无拘无束,横竖斜直,率意而成,挥洒自如,姿态横生。笔力雄健,骨劲肉丰,更可展示作者的书法风格。现藏故宫博物院。

《一夜帖》,是苏轼谪居在黄州(今湖北黄冈)时写给朋友陈季常的信札。陈季常是苏轼老长官陈希亮的儿子,喜谈佛法,晚年隐居在黄州、光州之间,因为与当时谪居在黄州的苏轼时有往来,便成了好友。在这封信札中,苏轼托陈季常向王君转达:王君所索取的黄居寀画龙已暂借给曹光州,一旦曹光州还画以后,他便马上还给王君。这幅作品质朴敦厚,用笔凝重,笔画丰腴多肉,且结字偏斜,前半段的情感平和,逐渐趋于起伏,所以全作字形大小、笔画粗细、字体形态等也随之改变,相当具有变化趣味。苏轼一生宦海浮沉,谪居于黄州期间,正是他艺术创作的顶峰时期,这幅作品即是他在这段时间所作的行书精品之一。

本书所选苏轼作品虽多,风格也各异,但就技法来分析的话,苏轼书法主要还是这些特点:

1.用墨浓重丰腴。这是苏轼书法的第一观感。瘦金体以瘦为佳,而苏轼的书法却是以胖为美。但此肥不是臃肿无骨,不是他人讥讽的“墨猪”,而是骨肉丰润,是在浑厚基础上的暗含巧思,还是在大朴不雕基础上的妩媚多姿,所以在苏轼的书法中,极少看到枯笔与飞白,而是几乎全用浓墨重笔,将墨色的黑亮发挥到了极致。

2.结字扁平偏右上。任何一个大书法家在字形结构上都有自己独特的安排以体现独特的审美品位,与欧体字形修长瘦硬相反,苏轼书法的结字多呈扁平状且向右上角着意倾斜,整体造型有些像平行四边形。这种结字方法就是苏轼为了化解用笔过粗、用墨过重而容易使字体变得痴肥而想出的巧妙化解法,向右上倾斜就打破了字体四平八稳的外观形态,造成了字形的欹侧多姿,可收破除呆板僵化之效。

3.笔画横轻竖重,撇捺舒展,轻重大小错落。横轻竖重这一笔画特点本来是颜真卿楷书的一大特征,是颜真卿的一个天才式的独创。苏轼因为曾经深入学习过颜体,所以将其借鉴过来为己所用,而且还有所发展,使得字体的节奏感大大加强。也许与性格有关,苏轼还在字体的书写上,特别是在撇捺的书写上纵笔而书,因此使字体结构十分舒展,一如他潇洒豁达的天性。轻重大小错落则是他在书写时经常用笔忽轻忽重,字形忽大忽小,形成参差斑驳的韵律感。

以上所总结的只是苏轼书法中比较直观以及便于学习的技法特点,属于“形”的层面,真正难学的是苏轼书法“神”的层面。何为其“神”呢?他曾有一首论书法的名诗:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神,君家自有元和脚,莫厌家鸡更问人。”这“神”指的就是学识、眼界、胸怀等非技法的东西,是一个书法家的文化底蕴所在。苏轼正因为学富五车、才华横溢,性格豪放乐观,再加上丰富的人生经历,多种因素融合终于幻化出他精美绝伦的书法艺术。因此后来者很难具备他的学识与经历,却完全可以学习他的进取精神,在锤炼技法的同时加强文化底蕴的修炼,方可使自己的书法步入超凡脱俗之境——这是苏轼书法及其所蕴含的哲思带给我们的启示。

用户评价

我一直认为,要学好一门技艺,首先要对所学对象有深入的了解。这本书在这方面做得相当到位。它不仅仅是一本简单的临习教程,更是一本关于苏轼行书的“百科全书”。在介绍技法之前,书中花了大量的篇幅来介绍苏轼的生平、思想以及他所处的时代背景。这让我能够从更宏观的角度去理解他的书法。我尤其喜欢书中对苏轼“用笔”的讲解,它不仅仅是告诉你怎么用笔,更是告诉你“为什么”要这样用笔。例如,它会结合苏轼的个人经历,解释他为什么在某些时期会写出更加沉静的字,又在另一些时期会写出更加奔放的字。这种“情境式”的讲解,让我能够更好地将情感与技巧相结合。书中的练习部分也非常实用,它会根据不同的学习阶段,提供不同的练习内容。我尤其喜欢它对“章法”的解析,它会告诉你如何在临习中把握整体的布局,如何在字里行间留白,以及如何通过疏密对比来营造出一种和谐的韵律感。

评分这本书的装帧设计真是令人耳目一新,拿到手的时候就有一种沉甸甸的质感,封面采用了哑光材质,苏轼行书的经典字迹被印得清晰而富有立体感,边缘的烫金处理更是增添了几分古朴而又不失雅致的韵味。翻开内页,纸张的触感也十分考究,厚实而细腻,即使是用毛笔蘸饱墨汁,也不会轻易洇开,这对于临习者来说是至关重要的。排版布局也显得十分用心,字号适中,留白充足,让人在阅读和临帖时不会感到拥挤和疲惫。更值得称道的是,书中对苏轼行书不同时期的代表作品进行了精选,并且在章节划分上也别具匠心,从基础的笔画讲解,到单字结构的分析,再到整篇章法的把握,层层递进,逻辑清晰。我尤其喜欢它对每一个字的分解剖析,不仅仅是简单地描摹,更是深入挖掘了每个笔画的起承转合,以及结构之间的顾盼呼应,这种细致入微的讲解,让我感觉仿佛与苏轼本人对坐,听他娓娓道来用笔之道。书中的配图也非常丰富,除了苏轼的真迹,还穿插了许多名家的临习示范,以及一些古代书法理论的经典语录,这些都极大地拓展了我的视野,让我对苏轼行书的书写有了更深层次的理解。

评分作为一名业余的书法爱好者,我一直有一个梦想,就是能够写出流畅而富有情感的行书。在尝试了无数次失败的临习后,我偶然发现了这本书。这本书的优点实在太多,我一时之间不知道从何说起。首先,它的内容编排非常科学,从最基础的笔画练习,到复杂的单字拆解,再到整篇章法的布局,层层递进,让我能够一步步地掌握苏轼行书的精髓。我尤其喜欢它对“笔画组合”的讲解,它不仅仅是告诉你每个笔画怎么写,更重要的是告诉你,当这些笔画组合在一起时,应该如何处理它们之间的关系,如何通过微妙的调整,让整个字变得生动起来。书中的示范图也非常清晰,各种角度的演示,让我能够清楚地看到笔锋的运行轨迹和墨色的变化。我特别注意到书中关于“连接”的讲解,苏轼的行书之所以流畅,很大程度上就在于他对笔画之间连接的处理。这本书详细地讲解了如何做到“笔断意连”,如何让每一个字都像是在流动中完成。

评分这本书带给我的惊喜,远远超出了我的预期。我一直觉得苏轼的行书,有一种“天马行空”的感觉,但又不会显得凌乱。这本书就很好地解释了这种“天马行空”背后的“法度”。它没有拘泥于僵化的理论,而是从苏轼作品的实际出发,总结出了他行书的几个核心特点。我特别喜欢书中关于“笔画的弹性”的讲解,作者通过对苏轼作品的细致观察,总结出了苏轼笔画中的“曲直”、“方圆”以及“粗细”的变化。这种“弹性”的处理,使得苏轼的字充满了生命力。书中的临习指导也非常具有指导性,它会根据不同的笔画,提供详细的讲解和示范。例如,在讲解“捺画”时,它会告诉你如何做到“力拔千钧”,以及如何在中途“收住笔锋”。这种细致入微的指导,让我感觉仿佛有老师在手把手地教我。此外,书中还穿插了一些关于苏轼书法欣赏的章节,这让我能够更好地提升自己的审美能力。

评分这本书给我的感觉是,作者不仅仅是书法家,更是一位非常有经验的书法教师。他深知学习者的困惑和难点,并在书中逐一击破。我尤其欣赏书中对于“用笔”的讲解,作者没有止步于简单的“中锋、侧锋”等概念,而是结合苏轼行书的实际字例,详细讲解了每一个笔画的起笔、行笔、收笔时的力度变化和笔锋的走向。比如,在讲解“横画”时,它会细致到如何“藏锋入笔”,如何“蓄势而出”,以及如何在收笔时“回锋”,这些细节上的指导,让我感觉非常实用。书中的每一个练习单元,都经过了精心的设计,从单字练习到句子的组合,循序渐进,让学习者能够逐步适应苏轼行书的特点。我最受益的部分是它对“结构”的解析,作者并没有简单地告诉你“这个字要写得长一点”或者“那个字要写得扁一点”,而是通过对比、分析,让你理解苏轼在处理字形时的“空间感”和“动态感”。它会告诉你,为什么这个撇画要拉长,为什么那个捺画要有力,以及这些笔画组合在一起时,如何形成一个和谐而富有生命力的整体。

评分在我接触书法界的这么多年里,我见过不少号称“名家精解”的书籍,但真正能让我觉得“醍醐灌顶”的,并不多。这本关于苏轼行书的临习技法精解,绝对是其中的佼佼者。它最打动我的地方在于,作者对苏轼行书的理解,非常透彻,并且能够用非常接地气的方式传递给读者。我一直觉得苏轼的行书,既有魏晋的风流,又不失北宋的醇厚,是一种非常独特的风格。这本书就很好地解释了这种“独特”是如何形成的。它不仅仅停留在“模仿”的层面,而是深入分析了苏轼在继承前人书法特点的基础上,是如何融入自己的个性和时代精神的。我特别喜欢书中关于“笔势”的讲解,作者通过对苏轼一些著名作品的局部放大,详细展示了笔画之间如何相互牵引、呼应,形成一种自然的流动感。这种“动态”的分析,让我感觉不再是孤立地去写每一个笔画,而是将它们看作是一个有机整体。

评分我已经练习书法多年,尝试过各种碑帖,但总觉得在行书方面,缺乏一种“韵味”。直到我遇到了这本书。这本书最让我印象深刻的是它对苏轼行书“风格”的剖析。它并没有简单地罗列苏轼的特点,而是从“继承与创新”的角度,解释了苏轼行书的独特魅力是如何形成的。它会告诉你,苏轼是如何从王羲之、颜真卿等前代大师那里汲取营养,又是如何将其内化,形成自己独树一帜的书风。我非常欣赏书中关于“情感表达”的论述,它强调书法不仅仅是技巧的展示,更是情感的流露。通过对苏轼作品中“喜怒哀乐”的分析,让我能够更深层次地理解他书法的内在力量。书中的临习指导也非常细致,它会告诉你,在临习某个字时,应该关注哪些关键点,应该注意哪些细节。例如,在临习“鹅”字时,它会告诉你如何处理那个弯曲的“月”字旁,以及如何让它与下面的“鸟”字形成一种巧妙的呼应。

评分作为一名有几年书法练习基础的爱好者,我一直觉得自己的行书总是停滞不前,缺乏一种神采。在尝试了许多其他名家的字帖后,我将目光投向了苏轼。在选择这本《历代名家碑帖临习技法精解:苏轼行书临习技法精解》时,我其实抱着一丝忐忑,担心又是一本“纸上谈兵”的书。然而,当我收到书后,这种疑虑便烟消云散了。书的开篇就点明了苏轼行书的几个核心特征,并将其与他的人生经历和性格特点相结合,这种宏观的视角让我很快进入了状态。我最喜欢的部分是关于“墨法”的讲解,书中详细阐述了如何在临习中体会苏轼用墨的浓淡干湿、枯润刚柔,以及如何在笔画中体现出“飞白”和“涨墨”的艺术效果。这一点是我过去临习中常常忽略的,也正因此,我的字总显得比较“干巴”。书中提供的示范图,将墨色变化体现得淋漓尽致,配合文字的解释,我仿佛一下子抓住了关键。另外,它对苏轼行书“章法”的解析也十分精彩,如何处理字与字、行与行之间的距离,如何在疏密对比中营造出整体的节奏感,这些都给了我很多启发。

评分我一直认为,学习书法,尤其是临习名家碑帖,最重要的是要“得其神韵”。很多人在临帖时,往往只注重了形似,而忽略了神似,导致临出来的字虽然看起来有些像,但总感觉缺少一种灵魂。这本《历代名家碑帖临习技法精解:苏轼行书临习技法精解》在这方面做得非常出色。书中不仅仅是展示了苏轼的字,更重要的是,它通过大量的图文结合,将苏轼写字的“心法”传达给了读者。例如,在讲解“点画”时,书中会结合苏轼《黄州寒食诗帖》中的具体字例,分析每一个点的形态,以及它在整个字中所起到的“呼应”作用。这种深入到每一个笔画、每一个字的细节分析,让我逐渐领悟到苏轼行书的内在逻辑。此外,书中还穿插了一些关于苏轼生平趣事和书法心得的记载,这些内容虽然看似与技法无关,但却能够帮助我们更好地理解苏轼书法的精神内核。当我读到他当年在贬谪之地挥毫泼墨的情景时,我仿佛更能体会到他笔下的那份豁达与洒脱。

评分我一直对苏轼的行书情有独钟,那种潇洒飘逸中带着一股沉静的力量,总能触动我内心最柔软的地方。市面上关于书法临习的书籍汗牛充栋,但真正能够深入浅出,并且能够指导我切实提高技艺的,却寥寥无几。这本书的出现,可以说是一股清流,它没有空泛的理论说教,也没有过于炫技的示范,而是脚踏实地地从最基础的笔画入手,一步步引导读者去感受苏轼书法的精髓。我特别欣赏它对“提按顿挫”的讲解,不仅仅是文字描述,更是通过详细的图示,清晰地展示了笔锋在纸上的运行轨迹,以及墨色浓淡的变化。对于初学者来说,这一点非常关键,因为很多时候我们看到的是字的美感,却不知道如何下手去模仿。这本书给了我一个非常清晰的路径,让我在临习的过程中,不再感到茫然。此外,书中还涉及了对苏轼行书“结体”的分析,这一点也做得非常到位。它不仅仅是列举了几个例子,而是深入剖析了苏轼在处理横竖撇捺时的巧妙之处,以及如何通过调整笔画的长短、粗细来达到和谐统一的整体效果。这种对细节的关注,让我受益匪浅,也让我更加敬佩作者的专业素养。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[唐行书]李邕麓山寺碑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12106573/596893f9N68743f7d.jpg)