具体描述

编辑推荐

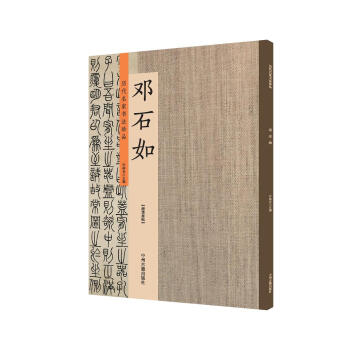

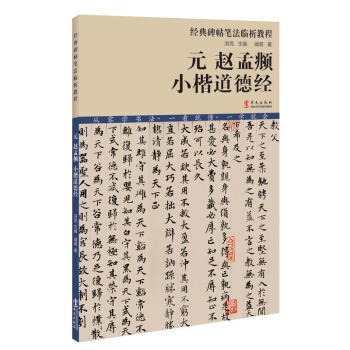

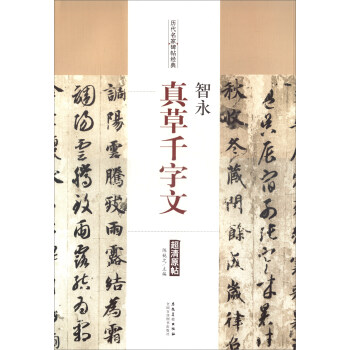

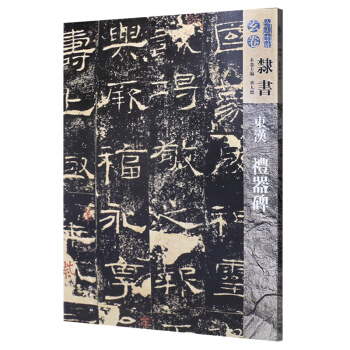

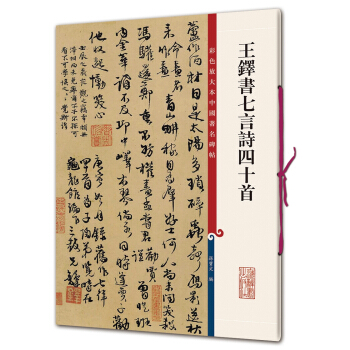

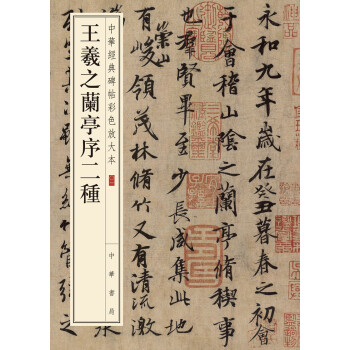

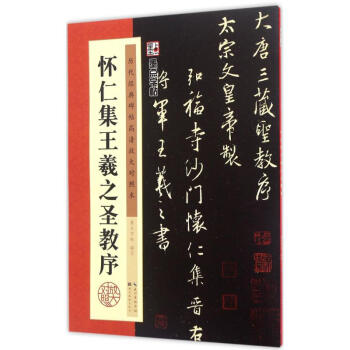

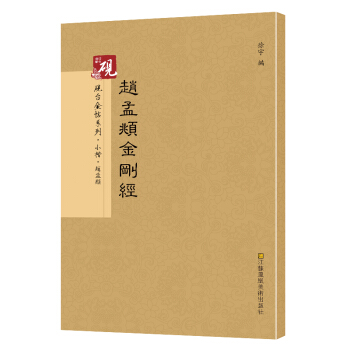

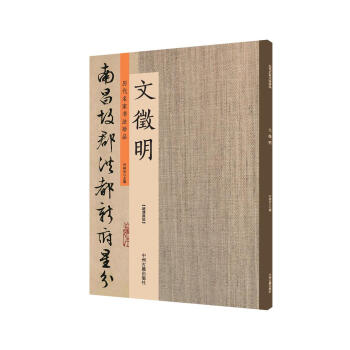

中国书法艺术源远流长,光辉灿烂。本社继第一辑《历代名家碑帖临习技法精解》(31本)——第25届“金牛杯”优秀图书银奖之后,现推出第二辑《历代名家书法珍品》(32本)。本套丛书邀请中国美术家协会、中国书法家协会会员,广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东省中国画学会理事许裕长担任主编,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,最大限度地发挥图书的鉴赏功能。

内容简介

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,最大限度地发挥图书的鉴赏功能。

作者简介

许裕长,男,1953年出生,广东陆丰市人。中国美术家协会、中国书法家协会会员。广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东人文艺术研究会会长,广东省粤风书院院长、广东省中国画学会理事,广东画院特聘研究员,广东省海外联谊会副会长,广东省海外书画交流会会长,作品多次参加全国、省、市展览发表并获奖。

前言/序言

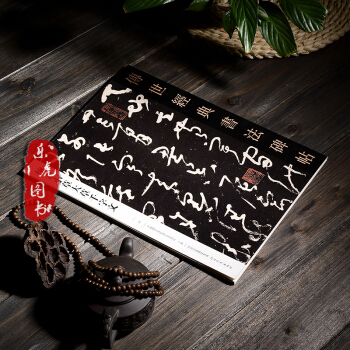

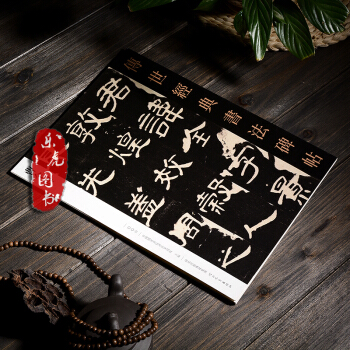

文徵明(一四七○—一五五九),原名璧,字徵明,后以字行,长洲(今江苏苏州)人,明代中期最负盛名的大画家、大书法家,祖籍湖南衡州府衡山县(今衡阳市衡东县),故号『 衡山居士』,世称『文衡山』。曾官任翰林待诏,私谥贞献先生。是『吴门画派』创始人之一,与唐伯虎、祝枝山、徐祯卿并称 『吴中四才子』,与沈周、唐伯虎、仇英又合称『明四家』。

文徵明出生在一个武将世家,自祖父那一代始以文立世,其父文林曾任温州永嘉知县。永嘉是一个文风很盛之地,文徵明受此影响,自幼习经史诗文,酷爱书画。其文师吴宽,书法学李应祯,绘画宗沈周。相对于他的绘画天分和成就,其书法开悟较晚。早年文徵明和当时多数文人一样,热衷功名科考。然而他的科举道路十分坎坷,从二十六岁到五十三岁,十次应举均落第,直至五十四岁才受工部尚书李充嗣的推荐以贡生进京,经吏部考核,被授予职低俸微的翰林院待诏之职。在此职位上,天性正直廉洁的他十分看不惯官场的腐败,不肯同流合污。他的同僚也仇视他的清高孤傲,处处排挤打击他。五十七岁时,经过痛苦的抉择,他终于退隐回到故乡,从此潜心于诗文书画,以翰墨丹青自娱,也以此为生。由于他为人严谨认真,勤奋刻苦,谦虚好学,多思善悟,他的书画水平愈来愈高,名气也越来越大,又加之江浙一带经济水平发达,所以求字求画者络绎不绝。文徵明对买家一视同仁,对自己的作品严格到苛刻的程度,书写时只要有一字一笔不满意,就会撕毁重写。即使书写一封家书也是如此,所以他流传于世的几乎全是精品。他终身勤奋不辍,愈到老年笔法愈老辣,声誉也愈隆,号称『文笔遍天下』,『海宇钦慕,缣素山积』。其九十岁时为人书写墓志铭,未待写完,便置笔端坐而逝去。文徵明逝于笔砚之旁,正是死得其所。

文徵明诗文书画无一不精,是人称『四绝』的全才,尤其书画艺术对后世影响极大。他的绘画兼善山水、人物、花卉诸科,尤精山水。早年师法沈周,后致力于赵孟、王蒙、吴镇三家,自成一格。画风呈粗、细两种面貌。粗笔源自沈周、吴镇,笔墨苍劲老辣;细笔取法赵孟、王蒙,布景繁复,造型规整,设色多青绿重彩,间施浅绛,于鲜丽中见清雅,奠定了『吴派』的基本特色。

他的书法广泛学习前代名家名迹,篆、隶、楷、行、草皆擅,尤以行书和小楷、草书成就最高,有『明朝第一』之称。 王世贞在《艺苑卮言》中有言:『文待诏(文徵明)以小楷名海内,其所沾沾者隶耳,独篆笔不轻为人下,然亦自入能品。此卷《千文》四体,楷法绝精工,有《黄》《遗教》笔意,行体苍润,可称玉版《圣教》,隶亦妙得《受禅》三昧,篆书斤斤阳冰门风,而皆有小法,尤可宝也。』其小楷主要师法晋代王羲之的《黄经》《乐毅论》以及钟繇的《宣示表》、王献之的《洛神赋十三行》、唐代钟绍京的《灵飞经》、元代赵孟的《汲黯传》《道德经》等,融于一炉,形成『温纯精绝』的自家风貌。他的行书大致可分两类风格:一类是以王羲之《圣教序》笔意为主所写的行书小品,一类是以黄坚笔意书写的大行楷作品。他先深入临习颜真卿《争座位帖》《祭侄文稿》《刘中使帖》《瀛州帖》,苏东坡《前赤壁赋》(并为此以苏体补书所缺三十六字),黄坚《经伏波神祠诗》《竹枝词》以及米芾、赵孟等行书墨迹,后对古法进行取舍,求得符合己性的自家面貌。 其草书除学二王以及智永小草之外,也学怀素、张旭等狂草,并将小草写法融入他的行书创作中。其狂草不多,但水平极高,流传不多的几件作品只见线条纵横不羁,满纸云烟变化,不在张旭、怀素之下,堪称神品。其隶书作品不多,主要学钟繇、梁鹄等。其大字隶书与小字隶书情趣迥异。曾集汉隶书写《汉隶韵要》,为推广隶书不遗余力。篆书与其他书体相比算是弱项,但在写篆书风气沉寂的明代,他的篆书仍是相当难得且珍贵的。王世贞曾云:『徵仲恒自负隶法则不尚古人,而歉于篆。然余得其《千文》一本,亦在吴兴堂庑也。』可见其篆书也有相当的功力。

文徵明一生勤勉,高风亮节,门生弟子无数,深为后人景仰。他的作品流传至今繁多,代表作有《四体千字文》《口号诗十首》《滕王阁序》,行草书《悟阳子诗叙》,草书《李白春夜宴桃李图序》,小楷《太上老君说常清静经》《离骚经》《老子列传》《咏花诗卷》《明妃曲》《草堂十志》等。

用户评价

初次捧读这本《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》,我内心涌起的,更多的是一种朝圣般的敬畏。我并非科班出身的书法专业人士,但多年来,对中国传统文化的喜爱,尤其是在行书、草书的笔法演变和意境追求上,我一直有着自己独特的感悟和探寻。翻开这本书,首先映入眼帘的是那精美的印刷质量,每一个字的点画,每一处飞白的运用,都仿佛被放大到极致,清晰得令人心头颤动。文徵明的书法,向来以“温润”二字著称,但在如此高清的呈现下,我看到了“温润”之下蕴含的力量,那是一种沉静而内敛的生命力,仿佛字迹背后,有位温文尔雅的君子,正静静地与我对话。 我特别喜欢其中收录的一些手札和信札,它们不像正规的行楷那样需要严谨的法度,反而更能展现出书法家最真实的情感流露。在这些字里行间,我仿佛能看到文徵明在日常生活中,挥洒自如的神态,那种不经意的勾勒,却处处透着功力。每一笔的起承转合,每一字的结构安排,都自然而得,浑然天成。我曾尝试模仿过一些名家的字,但总觉得差了那么点“气韵”。而文徵明的字,即使是临摹,也能感受到那种舒展、平和的气息,这大概就是大家风范的魅力所在吧。这本书的出现,对我而言,就像是在黑暗中点亮了一盏明灯,指引我在书法艺术的海洋中,更深层次地去探索和理解。

评分这本书给我的震撼,是一种从内而外的。我一直认为,真正伟大的艺术,是可以跨越时空的,是可以与人心灵产生共鸣的。《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》恰恰做到了这一点。书中的每一页,每一幅作品,都仿佛是文徵明先生亲手留下的馈赠,让我得以沉浸在他的艺术世界里。我曾多次尝试临摹一些名家的字,但总觉得缺乏一种“气韵”。而文徵明的字,即使是细节之处,也充满了生命力。 我尤其欣赏书中那些小楷作品。在那些工整而细腻的笔画中,我看到了文徵明一丝不苟的严谨态度,以及他对每一个字的精雕细琢。然而,这种严谨并非死板,反而展现出一种内在的灵动。我尝试着去体会他如何处理笔墨的浓淡干湿,如何构建字的重心和比例。这本书,让我对“匠心”二字有了更深的理解,那不仅仅是技巧的熟练,更是对艺术的热爱和执着。

评分作为一名对中国传统文化有着浓厚兴趣的普通读者,我一直渴望能有这样一本能够让我“看得清、感觉得到”的书籍。而《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》恰恰满足了我的这一愿望。书中的每一个字,每一个篇章,都仿佛被精心打磨过,细节之丰富,令人叹为观止。我曾多次尝试在网上寻找高清的碑帖图片,但往往因为分辨率的限制,很多精妙之处难以辨认。这本书的出现,彻底解决了我的这一困扰。 我特别喜欢其中收录的一些小楷作品。在那些工整而细腻的笔画中,我看到了文徵明严谨的态度和深厚的功底。每一笔都力求到位,每一字都一丝不苟。然而,这种严谨并非束缚,反而展现出一种生命的律动。我尝试着去体会他运笔的轻重缓急,感受他如何将笔尖在纸上游走,却又能保持一种内在的张力。这本书,让我重新认识了小楷的魅力,它不仅仅是“写字”,更是“刻画”一种精神。

评分在我看来,一本优秀的艺术书籍,不仅仅是图片的堆砌,更重要的是它能够引领读者去感受、去思考。《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》做到了这一点。书中的每一个字,都仿佛有生命,仿佛在诉说着一段故事。我一直对文徵明的书法情有独钟,尤其是他行书中的那种“温润”之美,总能触动我内心最柔软的地方。这本书的高清原帖,让我得以近距离地欣赏到他笔下的每一个细节,每一个转折,每一处飞白。 我尤其喜欢书中收录的一些手札和尺牍。在那些不拘泥于法度的字里行间,我看到了文徵明最真实的情感流露。他的字,流畅而又充满力量,既有大家风范,又不失个人特色。我尝试着去模仿他行书的韵律感,去感受他笔尖的力度和墨色的变化。每一次临摹,都像是一次与古人的对话,一次对艺术真谛的探索。这本书,让我对“意境”二字有了更深的理解,那是一种超越文字本身的,一种独特的艺术感受。

评分当我第一次翻开这本书时,就被那种扑面而来的艺术气息所震撼。这不仅仅是一本简单的书法集,更像是一扇通往明代艺术殿堂的窗口,让我得以窥见文徵明这位巨匠的艺术世界。书中的每一个字,每一幅作品,都仿佛拥有生命,在纸上跳跃、舒展,诉说着属于那个时代的风雅与故事。我尤其欣赏书中对作品细节的极致还原,仿佛可以直接触摸到纸张的纹理,感受到墨汁的温度。 我尝试着去模仿文徵明的一些笔法,尤其是他行书中那种流畅而又富有弹性的线条。在反复临摹的过程中,我逐渐体会到他对于笔墨的驾驭能力,以及他对情感的细腻捕捉。那些看似随意的挥洒,实则蕴含着深厚的功底和对艺术的深刻理解。这本书,让我明白,真正的书法,不仅仅是技巧的展现,更是精神的传递。文徵明的作品,就是这样一种精神的具象化,它唤醒了我内心深处对美的追求。

评分说实话,我之前对文徵明的了解,大多停留在历史书本的叙述和一些模糊的印象中。直到我捧起这本《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》,我才真正感受到,什么叫做“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。这不仅仅是一本书,更像是一扇窗,让我得以近距离地、毫无保留地欣赏到文徵明书法的精髓。书中的图片质量堪称完美,每一个笔画的起伏,每一个字的点画细节,都清晰可见,仿佛能听到笔尖划过纸面的声音。 我特别喜欢书中那些行草的作品。在那些挥洒自如、龙飞凤舞的笔触中,我看到了文徵明晚年豁达的人生哲学。他的字,不像一些书法家那样追求极致的张扬,而是带着一种温润的内敛,一种平和的力量。我在模仿他的时候,总会不自觉地放慢速度,去体会他如何控制笔墨的流动,如何构建字的整体美感。这本书,让我对“温润”二字有了更深刻的理解,那不是软弱,而是一种深厚的底蕴和优雅的气质。

评分这本书的价值,绝不仅仅在于它对文徵明书法的精美呈现,更在于它所搭建的一个平台,让我们得以跨越时空,近距离地触摸这位明代巨匠的灵魂。我一直认为,书法不仅仅是线条的组合,更是情感的载体,是思想的流露。在翻阅这本书的过程中,我常常会沉浸在字里行间,试图去解读文徵明在那一刻的心境。是喜悦?是感慨?亦或是对人生哲理的深思?高清的原帖,让我得以细致入微地观察每一笔的力度,每一墨的浓淡,以及它们如何在纸上交织成一种独特的韵律。 我尤其钟情于书中的几幅行草作品。在那些奔放而又不失规矩的笔画中,我看到了文徵明晚年的豁达与超然。那些曾经的意气风发,在岁月的沉淀下,化作了更加深沉而温厚的力量。我尝试着去理解他落笔时的速度,提腕的幅度和墨量的控制。虽然我的笔尖依旧笨拙,但内心的感受却在不断被触动。每一次翻页,都像是一次新的发现,又像是与一位久违的老友重逢。这本书,让我对“温润”二字有了更深刻的理解,那不是柔弱,而是一种内在的坚韧与涵养,是经过岁月洗礼后,最动人的光芒。

评分这本《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》给我的感觉,就像是打开了一个宝藏,里面陈列着文徵明这位艺术巨匠留下的瑰宝。我一直认为,欣赏书法,最重要的是能够感受到书写者当时的心境,以及他想要传达的情感。《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》以其超乎寻常的高清画质,让我得以近距离地、细致入微地去观察文徵明的每一笔每一画,感受其中蕴含的深厚功力和独特情感。 我尤其钟情于书中的行书作品。在那些既流畅又充满力量的笔触中,我看到了文徵明作为一代大家所特有的沉稳与豁达。他的字,不是刻意追求的华丽,而是自然流露出的温润与雅致。我尝试着去模仿他行书中的那种“提按”变化,去感受他笔尖在纸上游走时的力度和速度。每一次的临摹,都仿佛是一次与文徵明先生的对话,一次对艺术真谛的追寻。这本书,让我对“气韵生动”有了更深的理解,那是一种超越技巧本身的,一种生命的律动。

评分当我拿到这本《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》时,我几乎是迫不及待地翻阅起来。我一直认为,好的书法作品,不仅仅是线条的组合,更是情感的表达,是文化的传承。而文徵明的书法,恰恰具备了这一切。书中的图片质量,简直可以用“惊艳”来形容,每一个字的点画,都清晰得仿佛触手可及。我曾多次在网上寻找高清字帖,但往往因为分辨率的限制,很多精妙之处难以辨认。这本书,彻底解决了我的这一困扰。 我特别喜欢书中收录的一些行楷作品。在那些既端庄又灵动的笔画中,我看到了文徵明对传统法度的深刻理解,以及他对个人风格的独特追求。我尝试着去体会他落笔时的速度,提腕的幅度和墨量的控制。每一次临摹,都像是一次对艺术真谛的探索。这本书,让我对“法度与创新”有了更深的理解,那是在继承传统的基础上,不断突破与超越。

评分这本书给我的感觉,就像是走进了一个宁静的艺术空间,文徵明的书法,如同一股清泉,涤荡着我浮躁的心灵。我并非书法专业的学生,但对传统文化的喜爱,让我总是在寻找能够触动我内心深处的东西。《文徵明:历代名家书法珍品 超清原帖》无疑做到了这一点。书中的每一个字,都仿佛经过了岁月的沉淀,散发着一种温润的光泽。我尤其喜欢书中收录的一些手札,它们没有刻意的雕琢,却处处透露出大家风范。 在仔细观察这些手札时,我常常会陷入沉思。我试图去理解文徵明落笔时的心态,他的情感是如何通过笔尖传递到纸上的。那些看似简单的勾勒,却包含了多少年的功力与感悟。我尝试着去模仿他行书中那种流畅的节奏感,以及他处理墨色的微妙之处。每一次临摹,都像是一次与古人的对话,一次对艺术真谛的探索。这本书,让我对“韵味”二字有了更深的体会,那是一种言外之意,一种意境的营造。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有