具体描述

编辑推荐

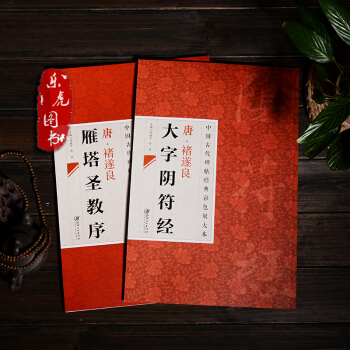

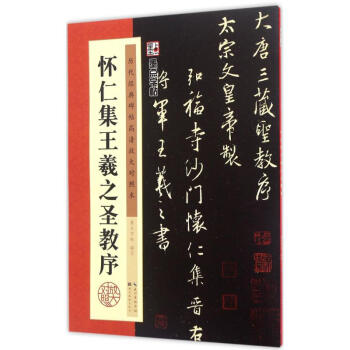

中国书法艺术源远流长,光辉灿烂。本社继第一辑《历代名家碑帖临习技法精解》(31本)——第25届“金牛杯”优秀图书银奖之后,现推出第二辑《历代名家书法珍品》(32本)。本套丛书邀请中国美术家协会、中国书法家协会会员,广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东省中国画学会理事许裕长担任主编,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

内容简介

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

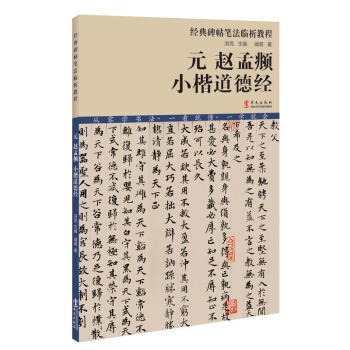

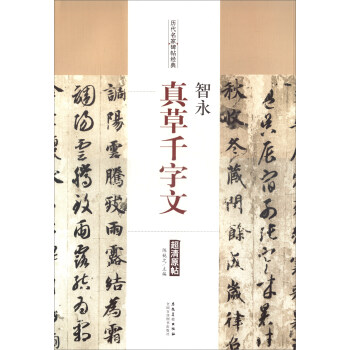

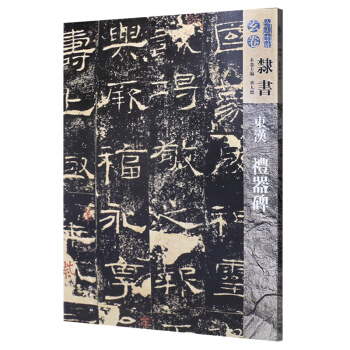

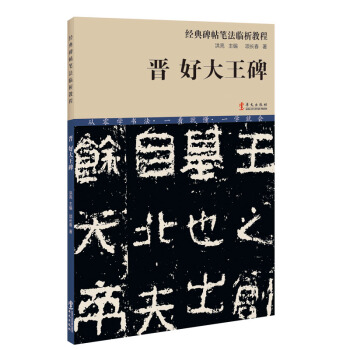

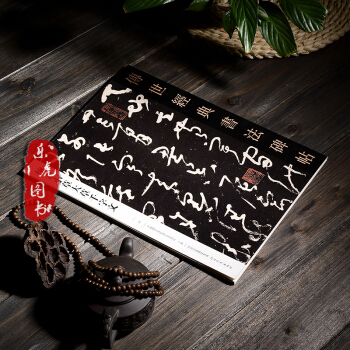

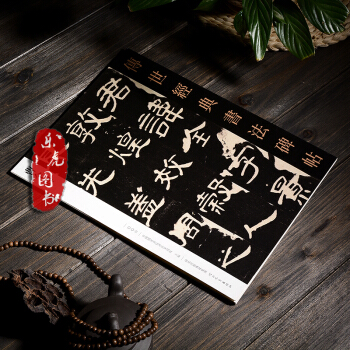

内页插图

前言/序言

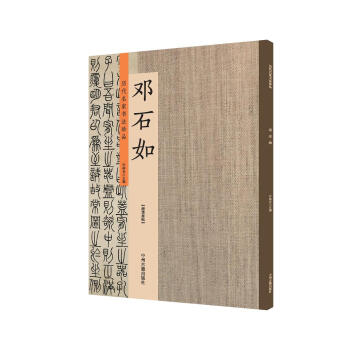

邓石如(一七四三—一八○五),安徽怀宁人,原名琰,因避嘉庆帝讳,以字行,号顽伯、完白山人、笈游道人、古浣子等。清代著名书法家、篆刻家、金石学家,篆刻『邓派』的创始人。他幼时贫困,只读过很短时间的私塾,生活艰辛,以砍柴、做点小买卖糊口。自小喜欢写字刻印,在砍柴、做买卖之余,勤学不缀,日夜研习,水平渐高,名气渐长,以此遂以写字、刻印谋生。

邓石如早年虽生活清贫,然而天赋极佳,且虚心好学,抓住每个机会去学习,请教多师,尽可能地提高自己的书法水平。他的天赋与好学精神得到江宁(今江苏南京)大收藏家梅镠先生的赏识。梅镠把他延揽到家中,供给他日常吃穿用度,以解除他生活上的后顾之忧,并让他饱览家藏的碑帖印谱,使他尽情学习研磨。邓石如在梅府八年,废寝忘食,夙兴夜寐,博览群书,日日刻写,『日尝昧爽起,研墨盈盘,至夜分尽墨乃就寝,寒暑不辍』。至此其书臻大乘之境,出梅府而技惊天下。就连当时皇帝也听过他的名头,曾有意笼络,这在世人看来是千载难逢的良机,却被他淡然婉拒。

其后邓石如终日游历名山胜水、风物古迹,在民间拜师访友、切磋交流,一伞一包,轻杖芒鞋。漫长的游历学习岁月中,他只在两湖总督毕沅的府上做过三年幕僚,这因为毕沅本身也是一位颇有情趣的金石家、书画家、收藏家的缘故,二人惺惺相惜。

邓石如的书法艺术成就主要表现在篆、隶的造诣。其篆书初学李斯、李阳冰,后学《禅国山碑》、《三公山碑》、《天发神谶碑》、石鼓文以及彝器款识、汉碑额等。其字体微方,接近秦汉瓦当和汉碑额,突破了千年来玉箸篆的藩篱,别开生面。其隶书师法汉碑,然结体变其扁方为长方,笔画改其飘逸为凝重,章法异其严整而磅礴,使清代隶书风格独具意象。邓石如在其他书体上也造诣精深。其楷书取法六朝碑版,兼取唐代欧阳询、欧阳通父子二人体势,方圆笔互用,结字茂密,有斩钉截铁、力拔千钧之态。其行草书主要吸收晋、唐草法,笔法凝重迟涩、善用飞白,得老辣苍劲、烟雨苍茫之势。如此出类拔萃,是以其书法艺术在当时就被人推为清代第一。

在他所处的时代,正值篆刻界皖、浙两派称雄印坛之时,邓石如深入研究了他们的利弊得失后,力倡『书从印出,印从书出』,打破汉印中隶化篆刻的传统程式,首创在篆刻中采用小篆和碑额的文字,丰富了篆刻的内容,独成一派,与皖、浙两派形成三足鼎立之势。后来的吴让之、赵之谦、徐三庚等治印大师无不取法于他。直到今天,临摹邓石如的印谱仍然是学好篆刻的必由之路。他为后世留下了《完白山人篆刻偶成》《完白山人印谱》《邓石如印存》等。

他在书学上成就斐然,清代学者刘墉称其『千数百年无此作矣』。包世臣《艺舟双楫》中将其列为『神品第一』。当代书法篆刻大师沙孟海在其代表作《近三百年的书学》中则说道:『清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏偏是那位藤杖芒鞋的邓石如。』他的代表作主要有篆书《千字文》、《小窗幽记》、《弟子职》、六条屏《白氏草堂记》、隶书《少学琴》、《文心雕龙》节选等。

用户评价

我本身是个对书法艺术抱有浓厚兴趣的普通上班族,平时工作之余,最大的爱好就是临摹一些自己喜欢的碑帖。前不久,我偶然听朋友提起这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》,当时就觉得名字听起来就很有分量,但说实话,我对“超清原帖”这个概念并没有一个特别清晰的认识,以为也就是比市面上一般的书法集效果好一些。直到我收到书,才真正理解了“超清”两个字的含义。这套书的原帖图片清晰度简直是突破性的,我过去收藏的一些名家法帖,虽然也称得上不错,但在细节上总有遗漏,比如墨的飞白、笔毫的痕迹、甚至是纸张的细微破损,都模糊不清。而这套书,真的做到了极致,每一幅作品都像是在眼前展开一样,每一个字的结构、每一笔的起承转合,都清晰可见,我甚至能分辨出墨色的浓淡变化,感受到笔锋的运行轨迹。我尤其喜欢里面的《隶书曹全碑》部分,以前看拓片,总觉得有些地方过于“平淡”,细节难以揣摩。但在这套书中,我看到了曹全碑独有的那种秀丽、流畅,以及笔画中蕴含的力量感,特别是横画的起笔和收笔,那种蚕头燕尾的妙处,在这高清原帖里得到了淋漓尽致的展现。它让我深刻体会到,好的复刻不仅仅是还原,更是能够将原作的精髓,以一种全新的、更易于观摩和学习的方式呈现出来。

评分作为一名对书法艺术怀有深厚情感的读者,我一直在寻找能够真正让我“身临其境”的书籍。这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》无疑是满足了我这个愿望。这本书最大的亮点在于其“超清原帖”的呈现方式,我从来没有见过如此清晰、逼真的书法复刻。每一幅作品,都像是直接从古人的案头搬移过来一样,我甚至能看到纸张的纤维,墨迹在纸上形成的细微肌理。我特别喜爱其中关于《行草赵孟頫胆巴碑》的部分。赵孟頫的行草,以其秀美、流畅、富有韵律感而著称,但要真正理解其笔法的精妙,往往需要非常清晰的样本。在这套书中,我能够清晰地看到赵孟頫用笔的力度、速度,以及他笔下那种“匀圆”而又“遒劲”的美感。特别是那些如行云流水般的牵丝,以及顿挫有力的小字,都得到了完美呈现。这套书不仅仅是一场视觉的盛宴,更是一次深入的学习体验,它让我对赵孟頫的书法风格有了更深刻的理解,也让我对行草书的学习有了新的方向。

评分这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》实在是一次惊喜的发现。我之前对邓石如的了解更多停留在文字描述和模糊的拓片印象中,总觉得少了一些直观的感受。当拿到这套书,拆开包装的那一刻,我就知道我之前的顾虑完全多余了。首先,这套书的装帧设计就非常用心,封面选用了一种沉静而富有质感的纸张,颜色是那种低调的墨色,搭配烫金的“邓石如”三个字,散发出一种古朴而庄重的气息,放在书架上,自带一种“镇宅”的艺术感。翻开书,扑面而来的就是高清到令人惊叹的原帖图片。我以前看过很多书法集,但很多都是扫描件,颗粒感比较重,或者尺寸太小,细节模糊不清。这套书则完全不同,它几乎是把碑帖的每一个笔画、每一个墨痕都放大到了极致,你甚至可以看到纸张本身的纹理,墨色浓淡变化在纸上的晕染痕迹,以及笔尖在运笔过程中留下的微妙痕迹。这种“超清”的程度,让我仿佛置身于邓石如创作的那一刻,能够细致地观察他的用笔方式,他的顿挫起伏,他的行笔速度,甚至是他可能的情绪状态。我反复翻看《篆书千字文》,每一字都如同一个独立的艺术品,其结构之严谨,笔画之浑厚,都给我带来了极大的震撼。这不再是简单的欣赏,而是一种沉浸式的学习和感悟过程。对于我这样业余爱好者来说,能够如此近距离地接触到大师的原迹,简直是无价之宝。它让我对篆书的理解不再停留在理论层面,而是有了更为感性的认识。

评分我一直认为,一本好的书法作品集,不仅仅在于收录的作品有多么经典,更在于它能否以一种最真实、最直观的方式,将作品的魅力呈现出来。这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》在这方面做得非常出色。这本书最大的优点就是它的“超清原帖”呈现方式,我之前也收藏过不少书法集,但很多都存在放大失真、细节模糊的问题。这套书则完全不同,它几乎是以1:1的比例,将原作的每一个细节都清晰地呈现出来,让我能够看到纸张的纹理,墨色的浓淡变化,以及笔尖在运笔过程中留下的微妙痕迹。我尤其喜欢其中关于《篆书石鼓文》的收录。石鼓文是我一直以来非常感兴趣的古文字,其古朴、浑厚的风格,以及其作为书法史上的里程碑意义,都让我着迷。在这套书中,我能够清晰地看到石鼓文那充满力量的线条,方折劲健的笔画,以及其独特的结构组合。这种清晰的呈现,让我对石鼓文的理解,从“认字”上升到了“品味”的层面,让我真正感受到古人书写的力量和智慧。

评分作为一名长期致力于书法学习的爱好者,我深知高质量的字帖对于临摹和提升的重要性。这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》的出现,无疑是我学习生涯中的一个重要里程碑。我一直以来都对书法作品的“原貌”有着极大的追求,而这本书的“超清原帖”概念,完美地契合了我的需求。我曾花费大量时间和精力去寻找清晰的碑帖影印本,但很多都无法达到我心中所期望的清晰度。这套书则完全不同,它几乎是把我带到了作品的面前,我能够清晰地看到每一笔的走势,每一个字的结构,甚至是墨色在纸张上微妙的晕染。我尤其喜欢其中对《隶书乙瑛碑》的收录。乙瑛碑是我一直以来都非常推崇的隶书作品,其端庄、秀丽、笔力遒劲的特点,吸引了我。在这套书中,我能够清晰地看到乙瑛碑那些匀称而又富有变化的笔画,特别是横画的波磔,以及竖画的起笔收笔,都得到了非常细致的呈现。这让我能够更准确地把握乙瑛碑的笔法精髓,对于我的临摹水平有了显著的提升。

评分我一直对中国古代的书法艺术有着深深的迷恋,尤其是那些流传下来的经典碑帖,它们不仅仅是文字的载体,更是承载着历史、文化和艺术家思想的瑰宝。当我看到《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》这套书时,我几乎毫不犹豫地就入手了。这本书的名字就已经说明了一切——“超清原帖”,这对于一个希望深入了解书法细节的读者来说,是多么大的诱惑。拿到手之后,我的感受更是无以言表。这套书的印刷质量简直是达到了一个前所未有的高度。每一幅作品的细节都清晰得仿佛就在眼前,我能看到笔画的飞白、墨色的浓淡变化,甚至纸张本身的纹理都清晰可见。我翻阅了其中关于《行书王羲之兰亭序》的部分,以前看过的很多版本,总会因为清晰度不够,而无法细致地研究王羲之的用笔方式,比如他那些“折钗”、“屋漏”之痕,在这套书中得到了完美展现。我甚至能分辨出每一笔的起笔、行笔、收笔的微妙之处,那种感觉就像是直接站在王羲之的旁边,看着他挥毫泼墨一样。这套书不仅仅是提供了一场视觉盛宴,更是一次深刻的书法学习体验,它让我对书法的理解,从表面的欣赏,上升到了对笔法、结构、以及作者精神的深度洞察。

评分拿到这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》之后,我几乎是一头扎进了书堆里,废寝忘食地翻阅。我一直认为,书法艺术最迷人的地方就在于它那不可言说的“气韵”,而这种气韵,往往隐藏在最细微之处,只有最接近原作的呈现方式,才能最大程度地保留和传递。这套书的“超清原帖”概念,简直就是为书法爱好者量身定做的。我之前也接触过不少书法集,但很多都存在扫描模糊、放大失真、或者色彩失真的问题,这使得我们距离原作的精神总是隔着一层纱。然而,这套书给我的感觉完全不同。它所呈现的每一幅作品,都仿佛是直接从古人的案头搬过来一样,纸张的质感、墨色的浓淡、笔画的粗细变化,甚至是岁月留下的痕迹,都清晰得令人惊叹。我特别沉迷于其中对《隶书张迁碑》的呈现,张迁碑那种古朴、雄强的风格,以及其结构上的错落有致,在我过去的认知里,总觉得难以窥探其究竟。但在这套书中,我仿佛看到了张迁碑那些方折劲健的笔画,那种厚重而又灵动的质感,让我对隶书的理解又上了一个新的台阶。这不再是简单的“看图”,而是一种“对话”,与古人进行一场跨越时空的精神交流。

评分作为一名对中国古典书法有着狂热追求的艺术爱好者,我一直在寻找能够真正触及到作品灵魂的书籍。这套《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》可以说是满足了我长久以来的一个期待。我过去收藏过不少书法集,但总觉得隔靴搔痒,很多细节在放大和复刻过程中丢失了。而这套书,真正实现了“超清原帖”的承诺。每一张作品的呈现,都让我感到震撼。我尤其喜欢其中对于《草书怀素自叙帖》的收录,怀素的狂草,其飘逸、洒脱、连绵不绝的笔意,在我看来,是最难被完美呈现的。然而,这套书中的每一笔,都充满了力量与生命力,我能看到怀素运笔时那种“颠素狂”的精神状态,墨迹的浓淡变化,笔画的粗细对比,甚至是纸张的质感,都清晰地展现在眼前。这种极致的清晰度,让我能够近距离地观察到怀素草书那独特的笔法,比如他的“牵丝”处理,那种“飞动”而又“含蓄”的美感,在这套书中得到了淋漓尽致的展现。这不仅仅是一本欣赏的书,更是一本学习的书,它让我对草书的理解,从“看懂”上升到了“体悟”的境界。

评分我的书架上摆满了各种书法相关的书籍,但很少有哪一套能像《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》这样,让我感到如此的“惊艳”。我一直认为,书法作品的价值,很大程度上在于它所蕴含的“神韵”,而这种神韵,往往体现在最细微的笔画和墨痕之中。这套书的“超清原帖”概念,真正做到了极致。我过去也曾购买过不少名家法帖的影印本,但很多都存在扫描模糊、细节丢失,甚至色彩失真的问题。而这套书,则让我看到了前所未有的清晰度和真实感。我特别沉迷于其中关于《楷书欧阳询九成宫醴泉铭》的部分。欧阳询的楷书,以其严谨的结构和刚劲的笔力著称,但很多时候,我们看到的拓片或者普通影印本,都难以准确地捕捉到他笔画的精妙之处。在这套书中,我仿佛能看到欧阳询写下每一个字的当时,他笔尖的走向,墨色的变化,以及他用力的轻重。特别是他那些“如刀砍斧凿”的顿笔和戈钩,在这套书中都清晰可见,让我对欧阳颜楷的理解,又深入了一个层次。这不仅仅是一次视觉的享受,更是一次深刻的书法学习体验,它让我意识到,真正的艺术,在于细节的完美。

评分我一直对中国书法的发展脉络有着强烈的好奇心,尤其喜欢那些能够清晰呈现不同时代、不同书家风格的作品集。当我拿到《邓石如:历代名家书法珍品 超清原帖》时,我感到非常惊喜。这本书的“超清原帖”呈现方式,绝对是市面上独一无二的。我过去也收藏过不少碑帖的复刻本,但很多都因为清晰度不够,或者尺寸太小,而无法仔细体会其中的笔法奥妙。这套书则完全不同,它几乎是以1:1的比例,将原作的每一个细节都放大到了极致,让我能够清楚地看到纸张的纹理,墨色的晕染,以及笔锋的起伏。我尤其喜欢其中对《行书苏轼黄州寒食诗帖》的收录。苏轼的行书,其“跌宕恣意”和“纵横捭阖”的风格,是我一直以来非常欣赏的。在这套书中,我能够清晰地看到苏轼笔下的那种“飞扬跋扈”的气势,每一个字的结构都充满了动态感,墨色的浓淡变化更是如同山峦起伏。这种清晰的呈现,让我能够更深入地理解苏轼书法中那种“不拘一格”的艺术魅力,也让我对行书的笔法有了更深的感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有