具体描述

编辑推荐

*在奥斯维辛,纳粹医生主持了100万受害者中绝大部分人的被杀。“奥斯维辛就像一场医学手术”,“从一开始到结束,屠杀都是由医生来领导的。”一位幸存者说。你看,本该是治病救人的白衣天使,却在纳粹体制的掩盖下肆意妄为、大加杀戮,真是可恨之极。

*一位原来如此敏感的人深深浸入纳粹的意识形态,就使得他既是富有同情心的精神病医生,又成为了医学刽子手。

*被称为“党卫队制服中的人”的恩斯特·B,他有着一种怎样的人格特点?

内容简介

《纳粹医生》并不是泛泛地展示和谴责纳粹之恶,它通过对40个左右的纳粹(其中29个纳粹医生)和80个纳粹受害者(其中40个成为纳粹的医学助手)的访谈,作者试图进入纳粹医生的心理世界。本书的研究目的并非简单的谴责邪恶,更多地是为了“理解邪恶”。确切地说,作者试图从医生这个角色入手去回答:为什么“普通人”会变得邪恶?是他们“本性”如此,还是“环境”使然?如果是“环境”使然,这个“环境”又需要什么样的构件?

《纳粹医生》这本书所传达的,与其说是纳粹的危险,不如说是我们每个人自身所蕴藏的危险。历史上奥斯维辛这样的恐怖时刻并不多见,但是现实中像“斯坦福实验”中那样的“微纳粹”时刻却比比皆是——警察的刑讯逼供、强拆中的打手、打人的城管……有多少“普通人”在完成“角色转换”之后可以若无其事地作恶?游行中打砸抢烧weige中的学生打老师,网络世界的语言暴力,又有多少人在“集体”的遮蔽下中施暴?当一个人“脱下”作为个体的自我,“穿上”他者的身份,并隐身于集体的庇护,作恶行就变得轻松自如。而对于小恶汇聚成大恶,有时候“普通人”所需做的全部就是“别过头去”。纳粹之恶不仅仅存在于历史中,它一直在薄如蝉翼的文明之下蠢蠢欲动。

作者简介

罗伯特·杰伊·利夫顿(Robert Jay Lifton),是约翰·杰伊学院和纽约城市大学研究生院的著名精神病学和心理学教授。他广受好评的众多著述中包括《生中之死:广岛幸存者》(美国国家图书奖)、《断裂之联结:死亡与生命的延续》、《多变之人》和《毁灭这个世界来拯救它》。

精彩书评

为什么“普通人”会变得邪恶?是他们“本性”如此,还是“环境”使然?如果是“环境”使然,这个“环境”又需要什么样的构件?《纳粹医生》这本书所传达的,与其说是纳粹的危险,不如说是我们每个人自身所蕴藏的危险。纳粹之恶不仅仅存在于历史中,它一直在薄如蝉翼的文明之下蠢蠢欲动。

——刘瑜

一座纪念碑式的揭露,对彻底违背希波克拉底誓言的可怕描述,在大屠杀研究上的惊人贡献。

——弗朗辛·德·波莱西克斯·格雷

必读之书……在这一领域卓然领先,英语文献中无可匹敌者。

——劳尔·希尔贝格,《欧洲犹太人的毁灭》的作者

一部强力警醒之作,不仅是不忘已发生之事,而且提示着一种石碑般的邪恶——一些受训去进行治疗和治愈的人所犯下的邪恶。

——罗伯特·科尔斯,《波士顿环球报》

这不仅是目前已有的关于医学伦理学的zui重要著作之一,而且融入了历史编纂学,对第三帝国和国家社会主义所犯罪行做了令人信服的心理学解说。在我看来,不参考这样的心理学解说,未来无人能够深刻地描述那个时代。

——尼尔·安切生,《纽约图书评论》

目录

序一

序二

前言 “不是那个世界”

第一部 “不值得活着的生命”:遗传治疗

第1章绝育与纳粹的生物医学愿景

第2章“安乐死”:直接医学屠杀

第3章对直接医学屠杀的抗拒

第4章“不规范的安乐死”:医生接管

第5章参与者

第6章把“安乐死”带到集中营:14f13特殊处理行动

第二部 奥斯维辛:种族治疗

第7章奥斯维辛研究所

第8章坡道上的筛选

第9章集中营中的筛选

第10章屠杀的社会化

第11章囚犯医生:选择的痛苦

第12章囚犯医生:努力治愈

第13章囚犯医生:与纳粹医生的合作

第14章注射器杀人:石炭酸注射

第15章试验冲动

第16章“党卫队制服中的人”:恩斯特·B

第17章奥斯维辛医生:约瑟夫·门格勒

第18章治疗—杀害之冲突:爱德华·维尔特

第三部种族灭绝心理学

第19章双重自我的角色转换:浮士德式的交易

第20章奥斯维辛自我:角色转换中的心理学主题

第21章种族灭绝

后记

注释

索引

致谢

前言/序言

恩斯特·B的家庭:“我从不告诉她全部真相” 恩斯特·B与妻子和年幼孩子的联系对他的奥斯维辛生活至关重要,但这是间接和隔着一段距离的。 他对奥斯维辛的最早反应之一就是“我做错事了,尤其是对我妻子而言。”他提到了一件事,自己坚持要参军,而妻子是反对的,而参军把他带到奥斯维辛来了,尽管“我真的没想到会是现在做的这种事情”。当他们两人感觉怪异地来到奥斯维辛后,“半年之后我才再次见[她]”。这是因为值勤的安排,但也可以猜想是因为对于见她有所迟疑。关于奥斯维辛的事情,他对妻子说:“我和这整个事情毫无关系,我只是待在卫生研究所里。”事实上,“我从不告诉她全部真相”。随着他较为频繁地去探望妻子——他和韦伯的安排使得他每两三个月就能够回家待一周,他“有了一种好的感觉和一种坏的感觉”。他想看到妻子和孩子(“我回到家里当然非常快乐”),但同时又有一种愧疚感(“我?希望让事情再次好起来”)。他觉得有必要让妻子和奥斯维辛隔开。 他谈到自己有极其强烈的“内在抗拒”,不想让妻子到奥斯维辛去看他(“我从来没有过这个想法”)。他们最开始曾一起在奥斯维辛待过几天,当时妻子询问了关于集中营的一些问题,他给了一些通常的编造理由(在这样大的地方,许多人死去是不可避免的,所以需要有一个焚尸场,焚尸场烟囱那样冒烟,是因为它烧得不好)。尽管随着时间的推移,她不可避免地知晓了大部分真相,但他还是希望能让她有一个“对事情较为闭锁的观察”。每次探亲回来,他还会因奥斯维辛与宁静家庭生活的“鲜明对比”而不安,让他有一种“一个人能够不驻扎在那里面是何等幸运”的强烈感觉。 1944年,他们的一个8个月大的孩子因婴儿猝死综合症而夭折。恩斯特·B形容自己妻子对此的反应是“巨大打击”,但他自己的反应没有这样强烈,因为他与这个婴儿接触很少,而“未来看来并不光明??作为一个婴儿死去可能并不那样悲剧。”不过,他补充说,这也可能是一个“将要到来之事的颇有道理的迹象”——可能是一种间接的方式表达了对他们的惩罚,这可能是上帝的惩罚,是因为奥斯维辛。 恩斯特·B将对自己妻子和孩子的这些想法与自己愿意去帮助囚犯联系起来,不过他更将这种愿意帮助归因于他与自己父母、尤其是父亲的“联结”。他谈到父亲“正直的人生”,“拒绝做任何让步”来改善自己的经济状况。然后,他表达了另外一个想法:“如果他们两人[父亲和母亲]发现我以这种方式来做这些犯罪的事情,那么对于他们就几乎是不可承受的。”他是不是真的视自己为进行“犯罪行为”,或者是面对着这些,或者是面对有可能去这些事的可能,对此恩斯特·B没有清晰界说。不过,有一点要注意,他是在与一种父母为中心的良心的联系中,才最为接近地把自己的行为与犯罪连接起来了。 序一 本书出版的14年后,那些纳粹医生仍然浮现于我脑中。我忘不了他们,忘不了这群普通人在一个大杀戮的世纪所参与的那场最极端的屠杀——最堕落的人类行为。而且,由这些人展示出来的首要的纳粹法则——用屠杀来进行治疗的法则——在近年来世界各地的种族灭绝行为中仍然不断重现。 人们马上会想到20世纪90年代前南斯拉夫境内塞族进行的“种族清除”。尽管它的规模要小一些,但那场屠杀与纳粹模式非常相似。在集中营内憔悴等死的人们,各个受害群体中受害者关于屠杀和受辱的大量证言(这里面包括对波斯尼亚女性的有组织强奸,有时还强迫她们的家人在场观看),这种相似性甚至超越了那些画面和叙述。 它们有一种深层的相似性:即种族国家主义的神秘意识形态与强烈的准军事残忍相融合。如同纳粹的意识形态,塞族的意识形态也是一种个人与集体的复兴,要治愈自己所感觉的历史创伤,这些创伤可以回溯到20世纪的两次世界大战,甚至是回溯到14世纪的土耳其征服。这些创伤只能用消灭那些自己认定的目标来治愈。也与纳粹的情况相类似,塞族知识分子在其中扮演了核心角色。的确,代表着一个“大塞尔维亚”种族清除的杀人意识形态,正是出自塞尔维亚科学院中的人。于是,也出现了纳粹式的职业杀人者与杀手中的专业人士的分工。 然而,塞族的种族清除在一个重要方面与纳粹模式不同:由于20世纪后半期大众传媒变革,这场种族清除几乎从一开始就被世人广为知晓。任何一个有台电视机的人,每天都可以看到苦难的受害者和劫掠的塞族屠杀者。随后,互联网又进一步把细节传遍了全世界。 我本人对这些早期场面的反应与许多其他人一样——一种不安的感觉,混合了恐惧、愤怒和羞愧。不过,对我而言,这些场面又与我在纳粹行为中看到的是如此相似,它们是我所称的“种族灭绝心态”(这是我和埃里克·马库森共同提出的一种说法)的一种鲜明表现。我感觉自己必须公开表明立场,支持制止屠杀的干预。我与人数不多的一群专业人员合作,依据一个以联合国为中心的计划来这样做。我们中的一些人去了华盛顿,向美国国会议员和他们的助手以及美国副总统办公室的人,表达我们的看法。由于美国总统的反对及美国国内政治等方面的原因,我们和其他类似小组的活动没有成功。看来,种族灭绝的鲜明可见,并不必然导致其终结。无疑,纳粹的大屠杀没有被清晰曝光。它被有意保密,不让外部世界知道。纳粹可以充分控制他们的环境,使得其隐瞒行为,至少是部分奏效。尽管种族灭绝的证据从一开始就显露出来了,但还是被有效地模糊化和掩盖,这使得德国人和其他人对此的态度转向否定和麻木。这样说吧,人们对大屠杀是既知晓又“不知晓”。在纳粹自己的圈子里,对于把自己正在做的事情揭示出来多少,呈现出了一种矛盾的心态。不管希特勒、希姆莱和其他纳粹领袖有着什么样的种族灭绝的激情,但在这场运动中,即便不是大多数人,至少也是不少人被认为未对大屠杀做好思想准备。信息上的部分闭锁,使得纳粹医生将奥斯维辛视为“另一个星球”,常规的道德在这里不适用,所以这消除了他们对自己参与屠杀的疑虑。这种遮蔽不管多少有限,对于纳粹屠杀的成功和程度起到了保护作用。有段时间,似乎塞族种族清除的显而易见会导致人们来制止这个过程。这场屠杀很早就被注意到,然而,各国都同意的国际干预方式却被一拖再拖。在干预上的这种迟疑不决——这不仅仅是在前南地区,而且在20世纪90年代的卢旺达,以及20世纪70年代的柬埔寨也都是如此——变成了一种持续的羞耻。不过,就塞族问题而言,干预的想法一直被讨论着。这也并不仅仅因为受害者是欧洲人,而且这场屠杀的显而易见让世界各地的人们成了自发的观看者,所以必须处理它,或者至少是避开它。总之是人们面对正在发生的事情感到极大的不舒服。观看者的这种无处不在,最终推动了干预,尽管用来阻止种族灭绝的措施本身还是有问题的。无疑,电视频繁播出恐怖场面也会有反作用,人们会在心理上变得麻木,从而对这些画面无动于衷。不过,这些画面也有助于保持观看者的不舒服,进而推动了干预。 所有这些导向了一个更为普遍性的问题,我们一直没有充分考察过这个问题与种族灭绝的联系,也就是,作恶者的掌控,掩盖其已做之事或所做之事。他们宣称其全盘掌控了生与死,又将这种无所不能延伸至对真相?的控制。希特勒有过一个臭名昭著的夸张之问:“今天还有谁谈论对亚美尼亚人的灭绝吗?”当然,他是指,他坚信在这类事情上这个世界的记忆是短暂的,不过,他也宣告了对知晓和真相的主宰,以及对这个世界如何回应其大屠杀行为的掌控。塞族作恶者也是这种姿态,他们编造自己的故事,一口否认全世界有目共睹的、如此多的屠杀行径。 对种族灭绝的持续否认,就希特勒的大屠杀而言,一个广为人知的例子就是那些堕落的“研究机构”,它们提供注解,在几十年后来支持纳粹对真相的掌控。另外一个不那么为人所知,但却更处心积虑的例子,是土耳其政府否认1915年对亚美尼亚人的种族清洗。它不但使用了庞大的官方机器,而且运用了强大的美国广告业的高超技巧。对历史的这种作伪,必须被视作种族灭绝本身的延续,它会鼓励其他的种族灭绝作恶者(正如希特勒谈论亚美尼亚人时所暗示的那样),使其继续他们的大屠杀,而不担心历史的惩罚。 在一个小小的日本邪教组织“奥姆真理教”中,我看到了所有这些种族灭绝倾向的一个缩影。1995年3月,奥姆真理教在东京的5趟地铁列车中施放了致命的沙林毒气。12人被毒死,5000人受伤。这是奥姆真理教的主要暴力活动。然而,这个组织更为宏大的计划,是要在这一年的11月贮存和施放更多的沙林毒气,并打算从俄罗斯买一架直升机来施放。按照这个邪教领袖(guru)近乎精神病的推理,在大规模施放毒气之后,日本、美国和其他大国会相互指责,要求对方为毒气事件负责,结果必然导致第三次世界大战,而第三次世界大战则会带来其想要的世界末日善恶大决战(Armageddon),也是《圣经》里提到的决战。奥姆真理教还贮存了生物武器,并在探讨获得核武器的可能性。由于武器小型化的技术一直在发展,现在不仅大国和中型国家,而且一些越来越小的反政府邪教团体,也都有可能去进行“滴入”式的种族灭绝行为了。奥姆真理教也有科学家和物理学家作为“杀戮职业人士”。它宣称,要用毁灭世界的方式,将世界从无处不有的污秽中拯救出来,这与纳粹那个以屠杀来进行治疗的版本如出一辙。用户评价

这本书的结构安排,从宏观的政策制定到微观的个体执行者访谈记录(如果其中有的话),展现出一种近乎冷酷的客观性。我特别留意了关于那些医生个体心理侧写的章节,这是我最期待的部分。我好奇的是,一个受过专业训练、宣誓“不伤害”的专业人士,是如何在系统压力和意识形态灌输下,完成对自身伦理底线的颠覆的?是彻底的麻木?是积极的狂热?还是为了生存而采取的被动顺从?作者似乎试图在这些截然不同的反应之间寻找共性,探讨是否存在某种“体制化的去人性化”的通用机制。对我而言,这本书的价值不在于审判,而在于理解“如何可能”——即人性在极端环境下的脆弱与可塑性。如果只是简单地将他们描绘成“魔鬼”,那无疑是放弃了从中汲取教训的机会。我更希望看到的是那种挣扎、矛盾,甚至是一闪而过的良知火花如何被无情地浇灭的过程,那才是对“医生”这一职业本质最深刻的拷问。

评分从文学性角度来看,这本书的行文风格非常凝练,几乎没有冗余的抒情,这使得历史的重量直接压在了读者的心头。它更像是一份详尽的法庭证据集,而非一本畅销的历史小说。我欣赏这种克制,因为面对如此巨大的历史创伤,任何过度煽情的笔触都可能显得苍白无力,甚至有消费苦难之嫌。然而,这种极致的克制也带来了一个挑战:对普通读者来说,理解那些复杂的医学伦理困境和当时特定的法律框架,可能需要多次回读。但正是这种需要“努力去理解”的过程,反而增强了阅读的严肃性。它迫使我放慢速度,去细细分辨那些被精心设计的术语背后隐藏的残酷逻辑。这本书并非提供一个简单的“好人与坏人”的二元对立叙事,它更像是一份解剖报告,层层剥开,展示了权力、科学和偏见是如何在特定历史时期完美结合,达成毁灭性的目标。

评分阅读完第一部分后,我立即感受到一种强烈的、近乎生理上的不适感,但这种不适却是我认为一部优秀的历史/心理学著作必须具备的“力量”。作者在叙事节奏的把控上显得非常老练,他没有急于抛出最震撼的案例,而是先铺陈了战前德国社会气氛的微妙变化,那种从精英阶层到普通民众,对“优生学”思想的潜移默化接受过程,描绘得细致入微,如同慢性毒药的缓慢渗透。特别值得称赞的是他对专业术语的解释,那些原本晦涩难懂的医学概念,被巧妙地融入到历史语境中,使得读者能够理解,这些“专业知识”是如何被一步步“异化”成支持种族清洗的理论武器的。我感觉自己像是在参与一场艰难的考古挖掘,每掀开一层尘土,都能看到支撑起那座恐怖建筑的基石——那是被歪曲的科学信仰和被煽动的群体恐慌。这种对“温和的开端”的关注,远比直接展示暴行本身更具警示意义,因为它提醒我们,毁灭往往始于细微的、看似合理的理念转变。

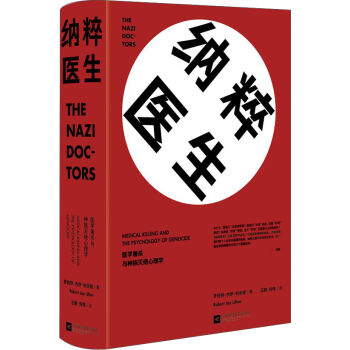

评分这本书的封面设计给我留下了极其深刻的印象,那种深沉的色调和略带压抑的字体选择,简直像是一扇通往历史阴影深处的门。我必须承认,在拿起它之前,我内心是有些犹豫的,毕竟“纳粹”和“屠杀”这类字眼本身就承载着巨大的重量,让人喘不过气。然而,正是这种沉重感,反而激发了我深入了解的欲望。我期待它不仅仅是对历史事件的冰冷罗列,而是能深入挖掘出那种极端环境下,人性是如何被扭曲、被利用的。那种关于“心理学”的切入点尤其吸引我,因为纯粹的暴力很容易理解,但支撑起系统性、大规模的残忍行为背后的思维模式和群体逻辑,才是最令人不寒而栗也最值得探究的部分。我希望作者能够构建一个清晰的脉络,去解构那种将“科学”和“道德”完全割裂,甚至让“医学”成为行恶工具的病态逻辑链条。这不仅仅是对过去的反思,更是对我们当下如何警惕任何形式的意识形态渗透,保持独立批判性思维的一种严峻考验。期待它能提供足够深刻的洞察,而非仅仅是重复那些已经为人所知的恐怖细节。

评分总而言之,这是一部让人读完后久久不能平静的作品,它带来的震撼并非来自表面的血腥,而是源于对“人类心智运作机制”的深层恐惧。它成功地将历史事件与心理学分析结合起来,提供了一个审视权力结构如何腐蚀专业精神的绝佳案例。读完之后,我感觉自己对“专业伦理”的理解提升到了一个新的维度,意识到维护这些伦理绝非理所当然,它需要持续不断的警觉和勇气去挑战主流叙事。这本书无疑是沉重且必要的,它不提供慰藉,只提供真相的碎片,要求读者自己去拼凑和承受。我向所有对二战史、对心理学、乃至对当代社会思潮演变感兴趣的人强烈推荐它,但前提是,你必须准备好迎接一场严肃且不轻松的“精神漫步”。它带来的思考价值,远超出了阅读本身带来的心理负担。

评分我为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品

评分很好看的跟纳粹有关的书,相当好看

评分可以读一下人类自相伤害最黑暗的一段历史

评分好。配送师傅也好。东西很好。支持。

评分儿子要的,有空时自己也可以读一读

评分世界名家经典短篇小说丛书:大名的艳妾

评分一切不过是宿命。

评分非常不错的正版书

评分==-

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有