具体描述

图书基本信息

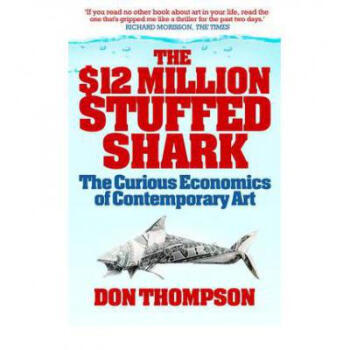

$12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art

作者: Don Thompson

ISBN13: 9781845134075

类型: 平装(简装书)

出版日期: 2012-03-18

出版社: Aurum Press

页数: 304

重量(克): 228

尺寸: 130 x 202 x 20 mm

商品简介

Why would a smart New York investment banker pay twelve million dollars for the decaying, stuffed carcass of a shark?用户评价

这本书最让我感到震撼的是它对“权力”如何通过“符号”进行运作的揭示。它并非一部简单的行业内幕揭秘,而是一部关于符号价值构建的社会学论文,只不过披着引人入胜的故事外衣。作者似乎拥有一种罕见的洞察力,能够看穿那些华丽辞藻和昂贵材料下,真正驱动这一切的底层逻辑——那就是对稀缺性的集体确认。在阅读过程中,我反复思考,究竟是什么赋予了某件物品天价的标签?是匠心独运,还是共谋者的集体背书?书中对市场操控的描述,虽然没有直接点名,但那种心照不宣的默契,通过细节的堆砌被刻画得淋漓尽致,让人不寒而栗。文字的密度很高,每一段都有其存在的必要性,没有一句废话,这表明了作者在写作前的案头工作是多么扎实。而且,作者巧妙地避免了过度使用行业术语,即使是涉及专业领域的描述,也总能用最平实的语言加以阐释,确保了知识的有效传递,这一点值得称赞。它成功地将一个看似遥远的精英世界,拉到了普通读者的审视范围之内。

评分我一直认为,一本好书应该能在我合上封面前后,彻底改变我对某个事物的固有看法。这本书做到了这一点,它关于“价值”与“感知”的探讨,深深地烙在了我的脑海里。作者的文笔带着一种英式冷幽默,那种不动声色的讽刺,比直接的抨击更有力量。我尤其喜欢书中那些不经意间流露出的哲学思辨,例如关于“原创性”的边界在哪里,以及“消费”行为本身如何成为一种创作活动。叙事结构上,它如同一个精密的瑞士钟表,每一个齿轮——无论是历史背景的引入,还是特定人物的侧写——都咬合得恰到好处,推动着最终那个看似必然却又充满意外的结局。书中对不同场景的氛围营造,简直是大师级的,无论是昏暗的私人工作室,还是灯火辉煌的拍卖现场,那种环境光影和人物情绪的对应关系,都被捕捉得极为精准。总而言之,这是一部需要慢读、细品的佳作,它不仅满足了读者的猎奇心理,更提升了我们对周遭文化现象的批判性思维能力。

评分我发现这本书最引人入胜的地方在于其对“真实”的模糊化处理。它并不急于给出一个明确的对错判断,而是将所有的线索抛给读者,让每个人都能根据自己的经验和价值观去拼凑真相。这种“开放式结局”的叙事策略,对于那些习惯于标准答案的读者来说可能需要适应,但对于我来说,这恰恰是其魅力所在。作者似乎在暗示,在某些光鲜亮丽的行业里,界限本身就是模糊不清的,所谓的“事实”往往只是被精心包装后的叙事版本。书中对环境描写的细腻程度,也令人印象深刻,那种湿漉漉的空气感、美术馆里恒温系统的嗡鸣声,仿佛都能穿过纸页传递过来。语言上,作者大量运用了短促有力的句子,营造出一种紧迫感,但偶尔也会穿插一些极具画面感的长句,描绘那些稍纵即逝的美丽瞬间。这种语言风格的对比,就像是快速闪回与慢动作特写镜头的交替使用,使得阅读体验丰富而有层次感。读完之后,我感觉自己不仅是了解了一个故事,更像是参与了一场关于当代文化现象的严肃讨论。

评分这本书的叙事视角转换得非常流畅,仿佛作者本人就是那个在艺术圈边缘徘徊的观察者,对那些光怪陆离的事件了如指掌。特别是对当代艺术市场那些心照不宣的潜规则,描绘得入木三分。那些看似高不可攀的展览和天价交易背后,隐藏着的却是人性的复杂与脆弱,这一点让我在阅读过程中不禁深思。作者并没有采取批判的姿态,反而用一种近乎幽默却又带着一丝冷峻的笔调,将这些现象娓娓道来。例如,书中提到某位收藏家如何为了某件作品不惜代价,那种近乎偏执的追逐,与其说是在追求美学价值,不如说是在追逐一种社会地位的象征。这种对“意义”本身的解构,是我非常欣赏的。文字的密度恰到好处,既有深度的探讨,又不至于让普通读者感到晦涩难懂。我特别喜欢作者在描述某些关键转折点时所使用的那种电影蒙太奇式的剪辑手法,将时间线打乱重组,反而更能凸显事件之间的因果链条和荒诞性。那种从宏大叙事瞬间切入到某个微小细节的对比手法,极具冲击力,让人拍案叫绝。整本书读下来,感觉像经历了一场精心策划的迷宫探险,每走一步都有新的发现,但出口似乎永远在迷雾之中,留给读者极大的回味空间。

评分这本书在结构上的设计简直是一场对传统非虚构写作的挑战,它大胆地将调查报告的严谨性与文学叙事的散漫性融合得天衣无缝。我必须承认,起初我对这种“跨界”的尝试持保留态度,生怕它变成一个四不像的怪物。然而,作者展现出的叙事掌控力令人叹服。它不仅仅是在罗列事实或揭露内幕,更像是在构建一个多层次的生态系统。书中对不同社会阶层人物的刻画,从底层的工作人员到光鲜亮丽的策展人,他们各自的心态和动机被刻画得立体而真实,让人感受到一种强烈的代入感。特别是对那些“幕后英雄”的挖掘,那些为了一场盛大演出默默奉献的人们,他们的故事往往比台前的表演更引人入胜。文字的节奏感极强,时而如急流般奔涌向前,推动情节发展;时而又突然放缓,深入到对某个哲学命题的沉思之中。这种张弛有度的处理,使得长篇阅读过程中的疲劳感大大降低,反而会因为期待下一刻的转折而感到兴奋。它成功地做到了,让你在了解一个具体事件的同时,也能对更深层次的社会运作机制产生兴趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有