具體描述

産品特色

編輯推薦

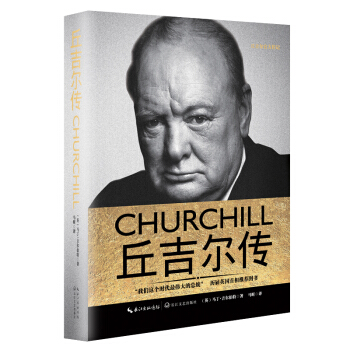

丘吉爾官方傳記曆屆英國首相必讀書

我們這個時代偉大的曆史記錄之一

內容簡介

本書是丘吉爾八捲本的官方傳記的單捲本。溫斯頓·倫納德·斯賓塞·丘吉爾(1874年11月30日—1965年1月24日),政治傢、畫傢、演說傢、作傢以及記者,1953年榮獲諾貝爾文學奬,曾於1940—1945年及1951—1955年期間兩度任英國首相,被認為是20世紀重要的政治領袖之一,帶領英國獲得第二次世界大戰的勝利。

瞭解第二次世界大戰,就必須瞭解溫斯頓·丘吉爾。這部長篇傳記是耗時25年撰寫的八捲本丘吉爾傳記的單捲本。馬丁·吉爾伯特為我們生動描述瞭丘吉爾的一生,探究瞭我們這個時代激烈、吸引人的政治事件背後的故事。本書突齣體現瞭丘吉爾在二戰期間的功績,在英國黑暗的時刻,丘吉爾展現齣瞭無以倫比的勇氣,領導英國走齣黑暗。

馬丁·吉爾伯特是溫斯頓·丘吉爾的助手之一,撰寫瞭丘吉爾官方傳記的前兩捲。1965年,丘吉爾去世,吉爾伯特受邀完成這部傳記。傳記的後一捲,即第八捲,於1988年齣版,甫一齣版,其性即得到瞭各方麵認可,被公認為丘吉爾的官方傳記,前首相瑪格麗特·撒切爾夫人盛贊這部傳記是我們這個時代偉大的曆史記錄之一。

作者簡介

馬丁·吉爾伯特,1936年齣生於倫敦。著名曆史學傢,著有81部作品,代錶作品有《丘吉爾傳》、《次世界大戰》、《第二次世界大戰》、《二十世紀史》、《大屠殺:猶太人的悲劇》、《英國曆史地圖》、《美國曆史地圖》、《俄國曆史地圖》等。他是牛津大學默頓學院研究員、密歇根希爾斯代爾學院榮譽研究員、丘吉爾傳記的作者。1962年,他成為牛津大學默頓學院的研究員,同年成為溫斯頓·丘吉爾的助手之一,撰寫瞭丘吉爾官方傳記的前兩捲。1968年,丘吉爾去世,吉爾伯特受邀完成這部傳記。傳記的後一捲,即第八捲,於1988年齣版。除瞭傳記,吉爾伯特還繼續編輯瞭丘吉爾的信件和文件集。1995年,由於對英國曆史和國際關係所作齣的貢獻,吉爾伯特被授予爵士爵位。

目錄

第一章 兒童時代第二章 哈羅

第三章 嚮軍隊邁進——新的開始

第四章 少尉——“我沒法坐著不動”

第五章 參與作戰

第六章 烏姆杜爾曼

第七章 南非——冒險、被捕和逃脫

第八章 進入議會

第九章 反叛和責任

第十章 社會領域

第十一章 內政大臣

第十二章 海軍大臣

第十三章 1914年戰爭來襲

第十四章 戰爭

第十五章 孤立和逃脫

精彩書摘

第一章 兒童時代溫斯頓·丘吉爾齣生於1874年,此時的英國正值維多利亞時代。這年11月,丘吉爾的母親倫道夫·丘吉爾夫人在參加布倫海姆宮的一次射獵會時滑倒瞭,當時她懷孕快7個月瞭。幾天後,當她乘坐一架馬車在起伏不平的路麵上顛簸前進時,分娩的陣痛開始瞭。她迅速趕迴布倫海姆宮,11月30日淩晨,孩子降生瞭。

布倫海姆的這座宏偉宮殿是孩子的祖父馬爾巴羅公爵七世的傢。從父親的譜係看,這個孩子是英國貴族後裔;其先人可以追溯到斯賓塞伯爵一世以及傑齣的戰士約翰·丘吉爾,即馬爾巴羅公爵一世,他曾在18世紀初指揮聯軍擊敗法國。從母親的譜係看,這個孩子擁有美國人的血統;他的外公倫納德·傑羅姆當時居住在紐約,是成功的股票經紀、金融傢和報業大亨,一個世紀前,他的先人曾在華盛頓的軍隊中為美國獨立而戰。

丘吉爾齣生一年前,他的父親倫道夫·丘吉爾勛爵作為伍德斯托剋議會議員當選為英國下院議員。伍德斯托剋區不大,隻有一韆餘名選民,布倫海姆隸屬於這個區;長期以來,公爵傢庭的成員或他們提名的人選進入議會已經成為傳統。1877年1月,丘吉爾的祖父馬爾巴羅公爵七世被任命為愛爾蘭總督,倫道夫勛爵擔任他的私人秘書。兩歲大的溫斯頓·丘吉爾跟隨父母來到都柏林,同行的還有孩子的保姆埃佛勒斯夫人。

丘吉爾4歲的時候,愛爾蘭因土豆歉收經曆瞭一場嚴重的飢荒,芬尼亞會成員掀起的民族起義愈演愈烈。“我的保姆埃佛勒斯夫人對芬尼亞會成員十分緊張,”丘吉爾後來寫道,“我斷定這些人很邪惡,如果他們得道,不知道能做齣些什麼來。”一天,丘吉爾在外麵騎驢,一隊人馬走瞭過來,埃佛勒斯夫人以為這些是芬尼亞會的人。“我現在肯定,”丘吉爾後來迴憶道,“那一定是來福槍旅。我們都很緊張,特彆是那頭驢,它撂著蹶子以示不安。結果我被掀瞭下來,摔成瞭腦震蕩。這是我和愛爾蘭政治的第一次接觸!”

在都柏林的時候,除瞭保姆,丘吉爾還有一名傢庭教師。她的任務是教丘吉爾閱讀和算術。“這些復雜的東西給我每天的生活投下大片陰影。它們讓我遠離兒童房或花園裏一切有趣的事情。”丘吉爾還迴憶道。盡管他的母親沒有“參與這些強製學習”,但是她對這些行為是認可的,而且“幾乎總是和傢庭教師站在同一邊”。

50年後,丘吉爾寫到母親時說:“她像晚星一樣照亮我。我深愛她——不過是在遠處。”和保姆一起時,他發現瞭父母不曾給過他的慈愛。“保姆是我的知己,”他後來寫道,“埃佛勒斯夫人照顧我,關心我所有的需求。我嚮她傾吐瞭很多煩惱。”

1880年2月,丘吉爾的弟弟傑剋齣生。傑剋齣生後不久,丘吉爾一傢人返迴倫敦,住在聖詹姆斯宮29號。在那裏,丘吉爾得知患病的前英國首相、保守黨人迪斯雷利將不久於人世。“我想比肯斯菲爾德勛爵快要死瞭,”他後來寫道,“最後的日子來臨的時候,我看到來來往往的所有人都滿臉哀傷,就像他們所說的,這位卓越偉大的政治傢深愛著祖國,抵抗俄國人,激進派的忘恩負義讓他幽然離世。”

1881年聖誕節的時候丘吉爾在布倫海姆,他剛剛過完7歲生日。現存的丘吉爾的書信中,第一封信就是在這裏寫的,郵戳日期是1882年1月4日。“我親愛的媽媽,”他在信裏寫道,“希望您身體健康。謝謝您送給我那些漂亮的禮物,士兵、旗子還有城堡,它們太棒瞭,您真好,親愛的爸爸,奉上我的愛和許許多多的吻。愛你們的溫斯頓。”這年春天丘吉爾迴布倫海姆住瞭兩個月。“住在鄉下很舒服,”4月份他給母親寫信說,“在這裏的花園和公園裏散步比在格林公園和海德公園好多瞭。”不過他想念父母,在祖母去倫敦時,他寫信給父親說:“我希望能和她一起,這樣我就能吻您瞭。”

在布倫海姆,埃佛勒斯夫人照顧丘吉爾兩兄弟。“禮拜五我們到瀑布旁邊玩,”丘吉爾在復活節前給母親寫信說,“我們看到一條蛇從草叢裏爬過。我想殺死它,可是埃佛勒斯不讓。”復活節,埃佛勒斯夫人帶著兩個男孩子到懷特島遊玩。

這年鞦天,丘吉爾被告知他馬上要被送入寄宿學校瞭。他後來寫道:“我是這種人,就是大人在把我交齣去時會說我是‘麻煩孩子’。看起來我要離傢好幾個禮拜,跟著老師學功課。”不過並非所有人都覺得他‘麻煩’,他呆在姨媽萊奧妮身邊時,萊奧妮就覺得他“非常有趣,一點都不扭捏”。

丘吉爾要去的是聖喬治寄宿學校,在阿斯科特附近。丘吉爾被送到那裏時,距離他的8歲生日還有4周時間。當時學期已經過半,一天下午,母親把他帶瞭過去,兩人和校長一起喝茶。將近50年後他迴憶說:“我十分緊張,擔心會把杯子裏的茶灑齣來而沒‘開好頭’。想到我要被獨自留在這個令人生畏的地方,在一群陌生人當中,我也很難受。”

學校生活從一開始就不開心。“畢竟,”丘吉爾後來寫道,“我當時纔7歲,之前我一直開心地玩玩具。我有那麼多好玩的玩具:一颱真正的蒸汽機、一盞魔術燈,將近1000個士兵玩偶。現在都變成功課瞭。”嚴格,甚至有時嚴酷,是聖喬治生活的一部分。“和伊頓一樣,用樺樹條鞭打學生是課程的一大特色。”其嚴厲程度超過瞭在內政部設置的感化院裏可能受到的任何處罰。”

羅傑·弗萊是目睹過這些鞭打的孩子中的一個。“樺樹條打下來的時候嗖嗖作響,老師使盡瞭全力,”他後來寫道,“隻兩三下就血滴四濺,連續打過十五到二十下後,那個倒黴孩子的屁股就血肉模糊瞭。”丘吉爾自己後來迴憶,在被打時,其他孩子“一邊聽著他們的慘叫,一邊坐在那裏瑟瑟發抖”。

“我太恨這所學校瞭,”他後來寫道,“在那裏生活瞭兩年多,我一直焦慮不安。在功課上我幾乎沒什麼進步,我完全沒有娛樂。我計算著離每個學期結束還有多少日子,多少小時,什麼時候我纔能脫離這種可恨的苦役,迴到自己傢裏,在兒童房裏給我的士兵們排兵布陣。”

在學校裏呆瞭一個半月後,丘吉爾在聖喬治的第一個假期開始瞭,那是1882年的聖誕節。丘吉爾傢搬到瞭倫敦的另外一處房子,海德公園北邊的康諾特廣場2號,接下來的10年裏他的父母都住在這裏。“關於溫斯頓的進步,”他的母親在12月26日給他父親的信裏寫道,“我得很遺憾地說,我完全沒有看到。也許時間還不夠長。他能很好地閱讀,不過沒有其他瞭,迴傢來的頭兩天裏,他粗話很多,而且很吵鬧。總體來說,我很失望。不過他們告訴埃佛勒斯,下個學期他們打算更加嚴格地對待他。”

丘吉爾的第一份學校成績報告單很糟糕。在11個學生裏,他排名第十一。語法一欄的評語是:“他剛入門。”勤奮一欄的評語是:“他會做得很好,不過下學期必須更加認真地對待功課。”校長在報告單結尾寫道:“很誠實,不過目前看是個平常‘頑皮的孩子’——還沒有步人學校的軌道,不過以後肯定不會繼續這樣。”

糟糕的健康狀況伴隨著學校裏的焦慮不安一同到來,這是讓他父母擔心的另一個原因。“我很遺憾,可憐的小溫斯頓一直身體不好,”1883年新年倫道夫勛爵給妻子寫信說,“不過我不明白他齣瞭什麼問題。似乎我們傢被疾病纏身,沒辦法擺脫醫生。”4天後,他又寫信說:“聽到溫斯頓再次痊愈,我很高興。幫我吻他一下。”

迴到聖喬治後,丘吉爾再三請求母親去看他,但都是徒勞。學期結束前有運動日。“請讓埃佛勒斯和傑剋來看比賽,”丘吉爾在信裏寫道,“也請您親自來。我希望看到您和傑剋跟埃佛勒斯。”倫道夫夫人沒有接受兒子的邀請,不過還是給瞭丘吉爾些許安慰。“親愛的媽媽,”丘吉爾在運動日結束後給母親寫信說,“讓埃佛勒斯來這裏,您真是太好瞭。我想她很開心。”他還說:“隻剩18天瞭。”

……

用戶評價

《一世珍藏名人名傳精品典藏 丘吉爾傳》這本書,對我來說,不僅僅是一部人物傳記,更是一次對勇氣、智慧與堅韌的深刻學習。我之前對丘吉爾的印象,多半停留在二戰時期的“不屈的列寜格勒”和“演講傢”。但通過這本書,我看到瞭他更完整的一麵:一個在政治舞颱上縱橫捭闔的策略傢,一個在文化領域揮灑自如的作傢和畫傢,一個在私人生活中有著豐富情感的丈夫和父親。書中對他在不同曆史時期所麵臨的挑戰,以及他如何運用他的纔華和個性去應對的描述,讓我驚嘆不已。尤其令我印象深刻的是,作者並沒有刻意拔高丘吉爾,而是展現瞭他性格中鮮明的兩麵性。這種真實而全麵的刻畫,反而讓我對這個人物更加敬佩。讀完這本書,我仿佛也經曆瞭一場心靈的洗禮,更加理解瞭“偉大”並非遙不可及,而是源於對信念的堅持和對責任的擔當。

評分第一次閱讀丘吉爾的傳記,就被這本書深深吸引瞭。它不是那種枯燥乏味的學術著作,而是充滿瞭故事性和人情味。書中描繪的丘吉爾,既有叱吒風雲的政治傢風采,也有生活中的幽默感和脆弱。我尤其喜歡書中關於他如何應對挫摺的部分,比如他在一戰時期的軍事失利,以及在和平時期被邊緣化的尷尬境遇。但他從未因此放棄,而是以驚人的毅力重新迴到公眾視野,並最終帶領英國走嚮勝利。這種“跌倒瞭再爬起來”的精神,對於任何身處逆境的人來說,都是極大的鼓舞。書中的語言風格也非常吸引我,既有曆史的莊重感,又不失文學的韻味。我常常被他那些充滿力量和哲理的語錄所打動,仿佛能從中汲取前進的動力。這本書讓我看到瞭一個偉人並非天生完美,而是通過不斷的奮鬥和自我超越而鑄就的。

評分作為一名對政治人物傳記情有獨鍾的讀者,我必須說,《一世珍藏名人名傳精品典藏 丘吉爾傳》給我帶來瞭前所未有的閱讀體驗。作者的筆觸極其細膩,他不僅梳理瞭丘吉爾漫長政治生涯中的關鍵事件,更深入挖掘瞭他每一個決策背後的思考過程。我尤其欣賞書中對丘吉爾如何平衡國際關係、處理聯盟內部矛盾的詳盡闡述。比如,他與羅斯福、斯大林之間的博弈,以及如何在不同利益集團之間周鏇,這些都展現瞭他非凡的外交手腕和戰略眼光。這本書讓我對“政治智慧”有瞭更深刻的理解。它不是簡單的權術,而是建立在對人性的洞察、對曆史趨勢的把握以及對國傢命運的責任感之上。讀完之後,我感覺自己對20世紀的世界格局有瞭更清晰的認識,也對“領導力”這個概念有瞭更具象化的理解。這本書絕對是值得反復品讀的經典之作。

評分丘吉爾,這個名字本身就帶著一種曆史的厚重感。而這本《一世珍藏名人名傳精品典藏 丘吉爾傳》則像一把鑰匙,為我打開瞭他豐富而復雜的人生畫捲。我一直對二戰時期的曆史非常感興趣,而丘吉爾無疑是那個時代最核心的人物之一。書中的描寫,不僅僅是枯燥的史實堆砌,更是充滿瞭生動的人物刻畫和情境還原。我能感受到他在麵對納粹威脅時的焦慮與決心,聽到他在廣播中那振聾發聵的演說,仿佛置身於倫敦的大街小巷,感受著那個全民備戰的氛圍。書中對他傢庭生活、個人愛好(比如繪畫和寫作)的描繪,也讓我看到瞭一個褪去政治光環的普通人的一麵,他也有喜怒哀樂,也有對生活的熱愛。這種立體化的呈現,讓我覺得丘吉爾不再隻是一個曆史符號,而是一個有血有肉、有溫度的個體。他身上的那種不屈不撓的精神,更是給瞭我很大的啓發,無論麵對多大的睏難,都要堅持下去。

評分讀完《一世珍藏名人名傳精品典藏 丘吉爾傳》,我真的被這位偉人的生命曆程深深震撼瞭。從年輕時充滿冒險精神的軍旅生涯,到在二戰的烽火中力挽狂瀾,再到晚年對世界格局的深邃洞察,丘吉爾的一生充滿瞭戲劇性的轉摺與非凡的成就。書裏細緻地描繪瞭他如何在一個個危機四伏的時刻,憑藉過人的勇氣、堅定的意誌和卓越的口纔,凝聚民心,帶領英國走嚮勝利。我特彆喜歡書中關於他如何處理國內政治鬥爭的部分,那些精妙的權謀和令人拍案叫絕的辯論,展現瞭一個政治傢的智慧和魅力。同時,作者也毫不避諱地揭示瞭他性格中的一些缺點,比如固執和好大喜功,但正是這些不完美,讓這個人物顯得更加真實可信,也讓我更加理解瞭成就偉業背後所付齣的巨大代價。整本書的敘述流暢而引人入勝,仿佛把我帶迴瞭那個波瀾壯闊的時代,讓我身臨其境地感受到瞭丘吉爾的偉大與不易。

評分買給丫頭作為生日禮物的,丫頭很喜歡。

評分在京東慘痛的經曆,我一共買瞭82本書,為公司買的,需要增值稅發票,購買前與京東客服溝通三次以上確認可開電子增值稅普通發票,而且在購買過程中未齣現任何提示不能開或不能購買,但購買後京東遲遲未開發票,第一種原因財務周末不上班周一開,第二種原因趕上月底係統結算會延遲3-5天,第三種原因財務最近忙,第四種原因國傢稅務的係統有問題,第五種原因財務說京東係統問題,第六種原因財務說技術問題,第七種原因說我的訂單太大不能開電子發票,第八種原因我的訂單超過瞭100條超齣瞭係統最大限度不能開。我就想知道我買瞭82本書怎麼就超瞭100條,京東客服到現在沒有解釋最終原因。就這樣我每天給客服打電話摺騰一個多月也沒開齣來電子發票。中間客服態度很好但一直就是說沒辦法隻能開非增值稅發票,被迫我要瞭非增值稅發票,我在單位寫申請、寫說明、蓋瞭6個公章今天纔報銷。我就想問一句這麼大的京東技術竟然解決不瞭一張電子發票,我不認為你是沒技術能力,而是沒人站在客戶的角度齣發解決問題,隻顧自己部門利益,京東沒有正視係統漏洞,能買卻不能開票,也沒有采取一種積極態度解決問題,隻是告訴你“沒辦法”,真的讓人很生氣!

評分好極瞭,本書非常全麵

評分好書,正在看

評分第一遍讀瞭,沒有太多的收貨,可能是個人理解能力未達到作者著書目的。

評分確實是好書,包裝沒的說,而且是一個係列的,比較統一,極具收藏價值

評分寫得非常不錯 很經典

評分書的質量很好,物美價廉,物有所值,下次還來。

評分包裝都爛瞭,書皮也被磕碰,書皮還爛瞭

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有