具体描述

内容简介

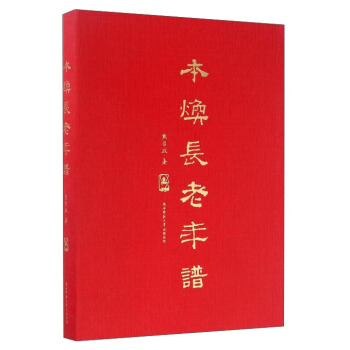

《本焕长老年谱》依据本焕长老生活的年代顺序,以谱主事迹为叙事主线,在辑录谱主的生平事迹的同时,也力图显示与谱主同时代相关人物的行止与中国近现代和当代佛门的风雨变迁。《本焕长老年谱》所征引相关文献资料,均以国家正式出版物为准,避免以讹传讹,力求务实存真,有利于读者了解谱主真实的生平及时代风貌。作者简介

熊召政,中国当代名历史小说家、诗人、剧作家、文化学者。1953年12月出生于湖北省英山县。1985-1989年担任湖北省作家协会副主席。现为湖北省文联主席、湖北省中华文化促进会主席、湖北省政府文史研究馆馆长,兼任中华文化促进会副主席、武汉大学国学院教授等职。目录

编撰说明序熊召政

本焕长老行状印顺

本焕长老年谱

附录

本焕长老法语辑录

本焕长老诗偈辑录

用户评价

这本书的结构组织逻辑性极强,脉络清晰得如同精密的仪器内部构造。从开篇的宏大背景铺陈,到主体内容层层递进的展开,每一个环节的过渡都处理得极为自然、顺滑,毫无生涩之感。作者似乎深谙“欲扬先抑,欲合先分”的章法,将复杂的事件和人物关系巧妙地梳理开来,使得即便是初次接触相关背景的读者,也能迅速抓住核心线索。特别是那些关键转折点,往往会采用前后呼应的手法,将分散在不同章节的细节碎片重新整合,形成一个完整的认知闭环,这种精心设计的结构,极大地提升了阅读的理解效率和满足感。它不是那种让人读后一头雾水、需要反复查阅笔记的作品,而是一部引导性极强的指南,让人在阅读的过程中,不知不觉地构建起一个稳固的知识框架。

评分初读之下,这本书的叙事笔触之细腻,简直让人拍案叫绝。作者在描绘人物心境和时代变迁时,所使用的词汇和句式都极富画面感,仿佛能将读者瞬间拉回那个特定的历史场景之中。行文的气势磅礴处,笔力遒劲有力,如长江大河奔流而下,不容置疑;而在刻画那些细腻、隐忍的情感片段时,笔锋又变得极其婉转含蓄,如同春日细雨,润物无声。我尤其注意到作者对于场景环境的渲染,总能巧妙地融入人物的命运轨迹,使得叙事层次极为丰富,绝非简单的流水账式记录。这种高超的叙事技巧,让原本可能枯燥的历史脉络,变得鲜活生动,充满了戏剧张力和人文关怀。每一次阅读,都像是在经历一场精心编排的戏剧,高潮迭起,引人深思,展现出作者深厚的文学功底和对生活深刻的洞察力。

评分阅读过程中,我数次被书中展现出的那种深邃的哲学思考所震撼。作者并未满足于简单地罗列事实或记录生平事迹,而是深入挖掘了其行为背后的动机、时代浪潮对个体选择的影响,以及这些选择对于后世产生的深远意义。书中不乏对人性复杂面的深刻剖析,面对困境时的挣扎、在荣耀之巅的清醒与警惕,都被描绘得入木三分,绝不流于表面或刻意拔高。这种对内在精神世界的探索,使得整本书的立意得到了极大的提升,超越了一般的传记范畴,上升到了对生命意义和历史规律的探讨层面。每一次读到那些哲理性的思辨,都像是在与一位智者进行隔空的对话,迫使我停下来,反思自身所处的境遇和价值观,这种知性上的启发远超预期。

评分这本书的装帧设计着实令人眼前一亮,那种沉稳中透着典雅的气质,一看就知道是经过精心打磨的作品。纸张的质感非常棒,厚实且略带纹理,拿在手里有种厚重踏实的感觉,让人愿意沉浸其中。封面采用的字体选择和排版布局,都透露着一种对历史的敬畏感,尤其是那些细微的烫金工艺,在不同的光线下会折射出微妙的光泽,为整本书增添了一份庄重感。我特别欣赏它在细节处理上的用心,比如内页的章节划分和插图的布局,都显得井然有序,阅读起来非常流畅舒适。即便只是粗略翻阅,也能感受到出版方在整体视觉体验上所下的苦功,这对于一本承载厚重内容的书籍来说,是至关重要的第一印象。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,摆在书架上,本身就是一种对阅读和知识的尊重。这种对实体书形态的重视,让我对即将展开的阅读之旅充满了期待,相信内里的文字内容也一定能匹配得上这份精美的外衣。

评分这本书的史料运用和考证功夫,体现出作者严谨治学的态度,令人深感佩服。从引用的文献注释的详尽程度,到对不同史料之间矛盾之处的审慎处理,都能看出作者付出了异于常人的心血。它并非依赖单一的、被美化的叙事视角,而是尽可能地呈现了多角度的印证和交叉对比,力求还原一个更加接近真实的图景。这种尊重历史、力求公允的写作立场,为全书奠定了坚实可靠的基础。对于追求知识的深度和准确性的读者而言,这种扎实的学术底蕴无疑是最宝贵的财富。读完后,我能确信自己获得的知识是经过多重检验的,而非泛泛而谈的臆测,这让阅读的体验多了一层厚重的信服力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有