具体描述

内容简介

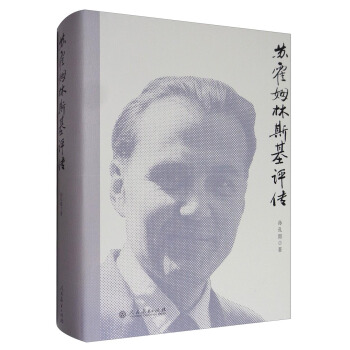

苏霍姆林斯基(1918-1970),苏联时期乌克兰籍教育家,享誉世界的教育实践家和教育理论家,一位精神巨人。他以短暂的人生和卫国战争留给他的伤残之躯,在教育生涯中展现出绚丽多彩的人性之善与人性之美,使每一个接近他的人都能受到他的“磁化”,就连攻击过他的论敌也受其感召转身变为赞颂他的歌手。他的精神奇迹激发着人们的探究欲望。《苏霍姆林斯基评传》作者历时十二年,搜集研读他的全部中文版著作,亲赴乌克兰实地考察他的人生足迹,依托大量文献资料与他进行精神对话,撰写成这部力求全面真实展示他的精神旅程的大型“精神评传”。《苏霍姆林斯基评传》是第1部系统述评苏霍姆林斯基生平、事业和精神的评传体学术著作,适合广大教育工作者特别是中小学幼儿园教师及师范院校学生研读。

《苏霍姆林斯基评传》多幅珍贵照片乃首次与中国读者见面。

《苏霍姆林斯基评传》与作者的另一部著作《苏霍姆林斯基教育学说》是姊妹作,读者若结合阅读,可收相得益彰之效。

作者简介

孙孔懿,江苏省秦州市人,江苏省教育科学研究院研究员。曾任江苏省教育科学研究院基础教育研究所副所长,应聘担任过“江苏人民教育家培养工程”第二期指导专家、“新疆维吾尔自治区中小学名校长工作室”指导专家。早年致力于教育教学基本理论的研习,对教育时间、素质教育、终身教育、学校文化等有所涉猎,主要著作有《教育时间学》、《素质教育论》、《素质教育概论》、《教育失误论》、《学校特色论》及编著《教育像什么》等。上世纪90年代起热心于教育家研究,撰有专著《论教育家》,在《中国教育科学》、《华东师范大学学报(教育科学版)》、《中国教育报》等报刊发表了一批关于教育家的文章。近十余年来潜心于苏霍姆林斯基研究,已完成两部专著。内页插图

目录

引言 魂牵梦萦:如何步入他的精神殿堂?一、缘起:奇迹般地精神能量激起笔者的探索兴趣

二、踌躇:文化背景不同,理解何以可能?

三、路径:依据文本世界再现生活世界,探究精神世界

四、成果:关于“精神评传”的文体自觉

第一章 特定文化时空中的精神奠基

一、第聂伯河:父性的坚定与母性的柔韧

(一)日夜奔流,注予主人公生命活力

(二)涛声呜咽,诉说乌克兰苦难历史

(三)波澜壮阔,应和革命与建设高潮

二、温馨茅屋:“诞生着美”的“人际关系学校”

(一)“母亲是孩子生命激情的明灯”

(二)“做一个无愧于自己父亲那样的人”

(三)祖母的童话故事伴随他度过一生

(四)第一次见到这么多书:爷爷的遗产

(五)遭遇大姐夭折:他第一次思考起生与死

三、七年制学校:一段美梦相随的多彩岁月

(一)女教师的故事让他在梦中飞向太阳

(二)第一次打架:为了老师他豁出去了

(三)丹娘坟前:再叹生命的脆弱与宝贵

第二章 借重两所师范学院登上讲台

一、眼界大开:求学于克列缅丘格师范学院

(一)“当时我的几位老师可真好”

(二)博览群书:怀疑与敬畏相伴而行

(三)新团员向工人朋友“学做人”

(四)急性胸膜炎:狰狞的不速之客

二、初登讲台:实践探索精神悄然萌动

(一)将书本知识用于实践的最初感悟

(二)做孩子们的朋友:自发触及民主真谛

(三)撇开《指南》:探索精神如小荷初露

三、梦想成真:终于跨进波尔塔瓦师范学院

(一)英雄城市与人文圣地的双重熏陶

(二)一所以马卡连柯为荣的师范学院

(三)凉亭盟誓:毕生扎根于乡村教育

四、中学文学教师·共产党员·教导主任

(一)筑起第一间自己的“书巢”

(二)共产党员:“比人的概念更高大”

(三)改革受阻:教导主任初遇考验

第三章 卫国战争:血与火的精神淬炼

一、风云突变:教员·连队指导员·伤员

(一)在骤然响起的号角声中披挂上阵

(二)与战友融为一体的政治指导员

(三)血染沙场,他与死神擦肩而过

(四)惊见严酷战争中人性的两极分化

二、悲悯情怀、英雄气概与人道精神之升华86

(一)“人最可怕的痛苦,就是战争和死亡”

(二)“我是否有足够的仁慈温暖他们的心?”

(三)搜集战斗故事,英雄精神在胸中激荡

(四)大爱与大恨:人道精神的完整理解

三、战争·人性·新一代:震颤着的教育反思

(一)基于人民利益的善恶观教育

(二)“要使小小年纪的人具有大丈夫的胸怀”

(三)爱国主义:永远不变的主旋律

(四)全球视野:向往人间不再有杀戮

四、一位尽力恢复和发展地区教育的教育局长

第四章 战后“人的时代”催生出他的“人学”

一、“人的时代”:对时代特征的总体把握

(一)联合国人权和儿童权利宣言的影响

(二)对“一切为了人的幸福”的理解

(三)喜见人的地位和关系的根本变化

(四)确信人的全面发展条件日益具备

二、为了人的教育而探索的“人学”

(一)他的“人学”理论源于广泛吸收

(二)对人的本性和潜能的基本认识

(三)对儿童青少年身心发展特点的探索

三、以“人学”为基础的教育哲学

(一)教育是“生产人”,“教育学是人类学”

(二)学生:“有权感到自豪的人”

(三)教师:杰出的“人学家”

(四)学校:“复杂的人道主义实验室”

(五)“人生育人,而劳动则把人造就成真正的人”

第五章 帕夫雷什中学:废墟上建起的理想国

一、师生动手清理废墟,重建精神家园

(一)组织学生在建校劳动中经受锻炼

(二)物质设施:“对学生精神世界施加影响的手段”

(三)让孩子在树木花草陪伴下复苏成长

(四)会说话的墙壁吸引孩子们驻足深思

(五)科学的乐园,艺术的乐园

二、精心构建独具特色的日常生活方式

(一)营建民主和谐、生气勃勃的大家庭

(二)全员读书声:学校精神生活的基调

(三)着眼学生自主发展的“校中之校”

(四)按生命节律设计的作息制度

(五)鼓励孩子们创造“自己的节日”

三、校长兼任班主任:“对我最适宜的途径”

(一)苦闷的校长回到了孩子们中间

(二)“在自然条件下进行的长期实验”

(三)“童话与童年有着不解之缘”

(四)《故事集》:献给孩子的精神厚礼

四、校长与学校相互成就,融为一体

第六章 “我生活中什么最重要?爱孩子”

一、为了取得“进入童年宫殿的通行证”

(一)“儿童世界是一个特殊的世界”

(二)“我看着你的眼睛,我的孩子”

(三)“期待着成为孩子们的知心朋友”

二、“相信孩子”:历久弥坚的教育信念

(一)每个孩子都有天生的爱心善意

(二)孩子有缺点但“从来不会蓄意做坏事”

(三)“每个孩子都是一个独特的世界”

(四)每个孩子都能“达到自己的顶峰”

三、“集中心灵的全副力量”奉献给孩子

(一)全方位呵护“挂着露珠的玫瑰”

(二)让孩子学会感受爱并奉献自己的爱

(三)引导孩子用汗水酿造“主人翁的快乐”

(四)难教儿童的教育:“十分有趣的叙事小说”

四、“我热爱儿童,其根源就在儿童本身”

(一)易逝的童真:他留恋和珍视的清纯

(二)孩子成长,“我就感到无比的幸福”

(三)孩子们“成了我的存在的一部分”

……

第七章 肝胆相照:他和他的同事们

第八章 用无穷问号铺就探索之路

第九章 心系课堂:这里关乎启蒙,关乎解放

第十章 让每个未来公民“为天下之忧而忧”

第十一章 为了学生终身享受劳动的欢乐

第十二章 真实自然富有诗意的和谐教育

第十三章 思潮涌向笔端,流淌出“我的教育学”

第十四章 临终回首:这短促而值得留恋的人生

第十五章 闪耀着人性与时代光辉的精神世界

主要参考文献

后记

精彩书摘

《苏霍姆林斯基评传》:苏霍姆林斯基写道:纺织工人干上一个小时就能看到自己的劳动成果,炼钢工人干上几个小时后就能高兴地看到火焰般的铁水,庄稼人经过几个月就能欣赏到田里长出的谷穗,“可教师需要年复一年的劳动才能看到自己造就的对象;有时,要经过十几年你的意图才勉强地显现出来;任何人也没有像教师那样经常地碰到一些不满的情绪;任何一种劳动也不会像教师的劳动那样一有错往往导致严重的后果,教师必须对社会负责任,对你的父母负责任……在教师身上表现出来的点点滴滴的美,这都是他用不眠之夜、一头白发、个人幸福换来的”。苏霍姆林斯基对孩子们说:“教师也像你的母亲、你的父亲那样,是活生生的人,他们也有自己的家庭,自己的孩子,自己的苦与乐。……往往你的教师走到教室时,逼迫自己不去想自己的不幸和心头上的创伤,咬牙克制心上的苦痛,使自己的思绪纳入应该走的轨道”。

教师职业的特点也源于教师工作的目标和对象。苏霍姆林斯基写道:“我们教师是跟人这种最巨大的财富打交道,我们是在培养人,我们创造的是无比复杂和美不胜收的瑰宝:和谐发展的人。”“整体来说,儿童世界是美好的,如果你了解它,在其中感到如鱼在水中一样,那它会给你带来良好的感受和心情要比不好的多得多。”不过,事情总有正反两个方面。“儿童的内心生活时时刻刻给我们带来满意和不满意、高兴和苦恼、忧愁和欢乐、疑惑和诧异、宽慰和愤怒。在儿童世界给我们带来的极广阔的情感领域内,有愉快的和不愉快的、高兴的和伤心的曲调。善于认识这种和谐的乐声,是教育工作中精神饱满、心情愉快和取得成功的最重要条件。如果和儿童交往给教师带来的只是伤心、愤怒、生气之类的情绪,这不仅在教师心灵上深深地留下了不愉快的感受,而且也破坏了他们内部器官的工作。”总之,“教育工作绝无仅有的突出特点是:这一工作的客体和对象是人,而且是一种特殊的人:理智、情感、意志、性格、观点、信念尚处在形成时期的童稚个体。

……

用户评价

这本书的书名很吸引我,因为它提到了“苏霍姆林斯基”,这个名字我在教育学领域听到过不止一次,据说他在教育理念上有诸多独到之处,尤其是在关于儿童的心灵成长和教育方法方面,他的一些观点至今仍被奉为经典。所以,当我在书店看到这本《苏霍姆林斯基评传》时,几乎没有犹豫就拿下了。虽然我还没来得及深入阅读,但仅仅从书的封面设计和目录的初步浏览,就能感受到这是一本沉甸甸的作品。封面上苏霍姆林斯基老师温和而坚毅的目光,仿佛跨越时空在与我对话,让我对这位伟大的教育家的思想充满了敬意和好奇。我特别期待书中能够深入剖析他那些著名的教育理论,比如“全人教育”的概念,以及他是如何在实践中将这些理念转化为切实可行的教学方法的。我设想,这本书一定不仅仅是理论的堆砌,更会有大量的实践案例,讲述他在乡村学校里,如何用爱心、耐心和智慧去点亮孩子们的心灵,培养他们成为有思想、有情感、有创造力的人。我猜想,作者一定是花费了大量的时间和精力去研究苏霍姆林斯基的生平和思想,并试图用一种既学术又不失温度的方式呈现出来,让读者能够真切地感受到这位教育家的魅力,并从中获得启发。

评分我一直认为,伟大的教育家不仅仅是知识的传授者,更是心灵的引导者。苏霍姆林斯基的名字,在我心中就与“爱”和“美”紧密相连。我非常期待这本书能够深入挖掘苏霍姆林斯基在“爱的教育”和“美育”方面的具体实践。我猜想,书中一定会生动地描绘他如何用无私的爱去温暖每一个孩子,如何在他所处的那个略显艰苦的环境里,创造出充满诗意和艺术氛围的校园。我尤其想知道,他是如何将大自然的美、文学的美、音乐的美、生活的美,融入到日常的教学之中,让孩子们在感受美的同时,也学会去创造美,并最终将这种对美的追求内化为自己的人生观和价值观。我希望这本书能够提供一些具体的事例,让我们看到,苏霍姆林斯基是如何通过这些“润物细无声”的方式,去塑造孩子们善良的心灵,培养他们对生活的热爱,以及对真善美的追求。我期待这本书能为我打开一扇窗,让我看到教育的另一种可能——那就是在爱的滋养和美的熏陶下,孩子们能够自由而茁壮地成长。

评分作为一名对教育改革有着浓厚兴趣的读者,我对苏霍姆林斯基的教育思想一直抱有极高的关注度。我总觉得,他的许多理念,即使在今天看来,依然具有振聋发聩的价值。我非常好奇这本书是如何解读苏霍姆林斯基的教育思想在当代的意义和价值的。我设想,书中一定会对他提出的“教师的智慧”、“教学的艺术”、“儿童的自由”等概念进行深入的分析,并尝试将这些古老而又现代的教育智慧,与当前教育面临的挑战和问题进行对话。我期待书中能探讨,在功利主义和应试教育盛行的当下,苏霍姆林斯基的“全面发展”的教育观,如何为我们提供一种平衡和超越的视角。我希望这本书不仅能让我们了解苏霍姆林斯基的过去,更能启发我们思考教育的未来。我期待作者能够通过精辟的论述和独到的见解,让我们看到,苏霍姆林斯基的教育遗产,究竟能为我们今天的教育实践提供哪些宝贵的启示和借鉴,帮助我们走出教育的困境,走向更加人性化、更加富有成效的教育之路。

评分这本书的厚度着实让我感到一丝敬畏,但也更加激发了我想要一探究竟的决心。我深知,要全面地理解一位教育家的思想,绝非一日之功,需要耐心和沉浸。我个人对教育心理学有着浓厚的兴趣,而苏霍姆林斯基的教育思想,我一直觉得与儿童心理发展有着天然的契合。我期待这本书能在心理学的视角下,深度解读苏霍姆林斯基是如何理解儿童的认知规律、情感需求以及社会性发展的,他提出的那些关于情感教育、道德教育、审美教育的深刻见解,究竟是如何与儿童的心理特点相互关联的。我猜测书中可能会引用大量的心理学理论和研究成果,来佐证或阐释苏霍姆林斯基的观点,这将为我提供一个更科学、更专业的理解框架。我也希望能看到,书中是如何将这些心理学的洞察,转化成为具体的教育策略和方法,例如,他是如何通过“教师的智慧”去引导儿童建立积极的自我认知,如何通过“教师的爱”去抚慰儿童内心的创伤,如何通过“教师的榜样”去塑造儿童的品德。

评分在翻阅这本书的过程中,我最感兴趣的部分是对苏霍姆林斯基所处的时代背景和社会环境的描绘。我知道他主要活跃在前苏联时期,那是一个充满变革与挑战的年代,教育也必然会受到深刻的影响。我好奇这本书会如何勾勒出当时苏联的教育图景,以及在这样的宏观背景下,苏霍姆林斯基是如何形成自己独特的教育哲学,又是如何克服重重困难,去践行他那些可能在当时显得有些“超前”的教育理念的。我预期书中会提及他所面临的来自官方意识形态的压力,以及他在教学实践中遇到的来自现实的阻碍。这本书如果能详细解读他在这样的环境中,是如何坚持以儿童为中心,关注个体差异,培养学生健全人格,而不是仅仅将他们培养成符合某种模式的“螺丝钉”,那将是非常有价值的。我希望作者能够通过丰富的史料和深入的分析,让我们看到一个真实、立体的苏霍姆林斯基,不仅仅是一位理论家,更是一位在现实土壤中播撒希望的教育实践者。我对书中可能包含的关于他如何处理教育与政治、教育与社会现实之间关系的内容尤为期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![启真·艺术家 毕加索传:1907-1916(卷二) [A Life of Picasso] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12121715/59719db9N7e16644c.jpg)