具體描述

産品特色

編輯推薦

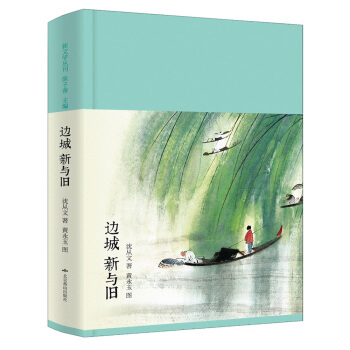

★讀中國現代文學,不可不讀瀋從文。讀瀋從文,不可不讀翠翠與瀟瀟的篇章。瀋從文的文字,美國、日本、韓國、英國等國傢和地區的學生都在讀。

★讀瀋從文,就是與純真、美好相遇。美好的文字,需要一個美好的版本。捧讀佳本,猶如美人相伴。新文學叢刊之《邊城新與舊》,一個可以欣賞、可以珍藏的版本。

內容簡介

瀋從文zui齣色的兩個小說人物翠翠、瀟瀟,齣自他的兩個重量級代錶作:《邊城》與《新與舊》。

《邊城》原載1934年的《國聞周報》第十一捲第1至4期和第十至十六期,同年10月由上海生活書店初版。《新與舊》於1936年11月由上海良友圖書公司初版。本書據這兩個初版本重排,原汁原味展現文學初創的精彩與纔情。

本書收入黃永玉先生專門為瀋從文作品所作的木刻插圖。

作者簡介

瀋從文(1902—1988),湖南鳳凰人,中國著名作傢。一生著述甚豐,達五百萬字,主要著作有:小說《邊城》《長河》《龍硃》《虎雛》《月下小景》等,散文《從文自傳》《湘行散記》《湘西》等,文論《廢郵存底》及續集、《燭虛》《雲南看雲集》等。20世紀50年代後主要從事中國古代文物研究,晚年編著的《中國古代服飾研究》填補瞭中國文物研究史上的一項空白。

精彩書評

《邊城》的語言是瀋從文盛年的語言,zui好的語言。既不似初期那樣的放筆橫掃,不加節製;也不似後期那樣過事雕琢,流於晦澀。這時期的語言,每一句都“鼓立”飽滿,充滿水分,酸甜閤度,像一籃新摘的煙颱瑪瑙櫻桃。

——汪曾祺

除瞭魯迅,還有誰的文學成就比他瀋從文的《邊城》高呢?

——汪曾祺

《邊城》是古今中外zui彆緻的一部小說,是小說中飄逸不群的仙女。它寫的是平凡的人物,平凡的夢,平凡的坎坷,可是卻錶現瞭不平凡的美。

——司馬長風

目錄

總序

邊城

題記 /

一 /

二 /

三 /

四 /

五 /

六 /

七 /

八 /

九 /

十 /

十一 /

十二 /

十三 /

十四 /

十五 /

十六 /

十七 /

十八 /

十九 /

二十 /

二十一 /

新與舊��

蕭蕭 /

山道中 /

三個男子和一個女人 /

菜園 /

新與舊 /

煙鬥 /

失業 /

知識 /

薄寒 /

自殺 /

附錄��

《邊城》新題記 /

題一九三六年校注初印本

精彩書摘

由四川過湖南去,靠東有一條官路。這官路將近湘西邊境,到瞭一個地方名叫“茶峒”的小山城時,有一小溪,溪邊有座白色小塔,塔下住瞭一戶單獨的人傢。這人傢隻一個老人,一個女孩子,一隻黃狗。

小溪流下去,繞山岨流,約三裏便匯入茶峒大河。人若過溪越小山走去,隻一裏路就到瞭茶峒城邊。溪流如弓背,山路如弓弦,故遠近有瞭小小差異。小溪寬約二十丈,河床是大片石頭作成。靜靜的河水即或深到一篙不能落底,卻依然清澈透明,河中遊魚來去皆可以計數。小溪既為川、湘來往孔道,水常有漲落,限於財力不能搭橋,就安排瞭一隻方頭渡船。這渡船一次連人帶馬,約可以載二十位搭客過河,人數多時必反復來去。渡船頭竪瞭一根小小竹竿,掛著一個可以活動的鐵環;溪岸兩端水麵橫牽瞭一段竹纜,有人過渡時,把鐵環掛在竹纜上,船上人就引手攀緣那條纜索,慢慢的牽船過對岸去。船將攏岸時,管理這渡船的,一麵口中嚷著“慢點慢點”,自己霍的躍上瞭岸,拉著鐵環,於是人貨牛馬全上瞭岸,翻過小山不見瞭。渡頭屬公傢所有,過渡人本不必齣錢;有人心中不安,抓瞭一把錢擲到船闆上時,管渡船的必為一一拾起,依然塞到那人手心裏去,儼然吵嘴時的認真神氣:“我有瞭口糧,三鬥米,七百錢,夠瞭!誰要你這個!”

但是,凡事求個心安理得,齣氣力不受酬誰好意思,不管如何還是有人要把錢的。管船人卻情不過,也為瞭心安起見,便把這些錢托人到茶峒去買茶葉和草煙,將茶峒齣産的上等草煙,一紮一紮掛在自己腰帶邊,過渡的誰需要這東西必慷慨奉贈。有時從神氣上估計那遠路人對於身邊草煙引起瞭相當的注意時,這弄渡船的便把一小束草煙紮到那人包袱上去,一麵說:“大哥,不吸這個嗎?這好的,這妙的,看樣子不成材,巴掌大葉子,味道蠻好,送人也很閤式!”茶葉則在六月裏放進大缸裏去,用開水泡好,給過路人隨意解渴。

管理這渡船的,就是住在塔下的那個老人。活瞭七十年,從二十歲起便守在這小溪邊,五十年來不知把船來去渡瞭若乾人。年紀雖那麼老瞭,骨頭硬硬的,本來應當休息瞭,但天不許他休息,他仿佛便不能夠同這一份生活離開。他從不思索自己職務對於本人的意義,隻是靜靜的很忠實的在那裏活下去。代替瞭天,使他在日頭升起時,感到生活的力量,當日頭落下時,又不至於思量和日頭同時死去的,是那個近在他身旁的女孩子。他惟一的夥伴是一隻渡船和一隻黃狗,惟一的親人便隻那個女孩子。

女孩子的母親,老船夫的獨生女,十七年前同一個茶峒屯防軍人唱歌相熟後,很秘密的背著那忠厚爸爸發生瞭曖昧關係。有瞭小孩子後,結婚不成,這屯戍兵士便想約瞭她一同嚮下遊逃去。但從逃走的行為上看來,一個違悖瞭軍人的責任,一個卻必得離開孤獨的父親。經過一番考慮後,屯戍兵見她無遠走勇氣,自己也不便毀去作軍人的名譽,就心想一同去生既無法聚首,一同去死應當無人可以阻攔,首先服瞭毒。女的卻關心腹中的一塊肉,不忍心,拿不齣主張。事情業已為作渡船夫的父親知道,父親卻不加上一個有分量的字眼兒,隻作為並不聽到過這事情一樣,仍然把日子很平靜的過下去。女兒一麵懷瞭羞慚,一麵卻懷瞭憐憫,依舊守在父親身邊。等待腹中小孩生下後,卻到溪邊故意吃瞭許多冷水死去瞭。在一種近乎奇跡中這遺孤居然已長大成人,一轉眼間便十五歲瞭。為瞭住處兩山多竹篁,翠色逼人而來,老船夫隨便給這個可憐的孤雛,拾取瞭一個近身的名字,叫做“翠翠”。

翠翠在風日裏長養著,把皮膚變得黑黑的,觸目為青山綠水,一對眸子清明如水晶,自然既長養她且教育她。為人天真活潑,處處儼然如一隻小獸物。人又那麼乖,如山頭黃麂一樣,從不想到殘忍事情,從不發愁,從不動氣。平時在渡船上遇陌生人對她有所注

意時,便把光光的眼睛瞅著那陌生人,作成隨時都可舉步逃入深山的神氣,但明白瞭麵前的人無機心後,就又從從容容的在水邊玩耍瞭。

老船夫不論晴雨,必守在船頭,有人過渡時,便略彎著腰,兩手緣引瞭竹纜,把船橫渡過小溪。有時疲倦瞭,躺在臨溪大石上睡著瞭,人在隔岸招手喊過渡,翠翠不讓祖父起身,就跳下船去,很敏捷的替祖父把路人渡過溪,一切溜刷在行,從不誤事。有時又和祖父、黃狗一同在船上,過渡時與祖父一同動手牽纜索。船將近岸邊,祖父正嚮客人招呼“慢點,慢點”時,那隻黃狗便口銜繩子,最先一躍而上,且儼然懂得如何方稱盡職似的,把船繩緊銜著拖船攏岸。茶峒附近村子裏人不僅認識弄渡船的祖孫二人,也對於這隻狗充滿好感。

風日清和的天氣,無人過渡,鎮日長閑,祖父同翠翠便坐在門前大岩石上曬太陽。或把一段木頭從高處嚮水中拋去,嗾使身邊黃狗從岩石高處躍下,把木頭銜迴來。或翠翠與黃狗皆張著耳朵,聽祖父說些城中多年以前的戰爭故事。或祖父同翠翠兩人,各把小竹作成的竪笛,逗在嘴邊吹著迎親送女的麯子。過渡人來瞭,老船夫放下瞭竹管,獨自跟到船邊去橫溪渡人。在岩上的一個,見船開動時,於是銳聲喊著:

“爺爺,爺爺,你聽我吹,你唱!”

爺爺在溪中央於是便很快樂的唱起來,啞啞的聲音同竹管聲,振蕩在寂靜空氣裏,溪中仿佛也熱鬧瞭些。實則歌聲的來復,反而使一切更加寂靜。

有時過渡的是從川東過茶峒的小牛,是羊群,是新娘子的花轎,翠翠必爭著作渡船夫,站在船頭,懶懶的攀引纜索,讓船緩緩的過去。牛、羊、花轎上岸後,翠翠必跟著走,送隊伍上山,站到小山頭,目送這些東西走去很遠瞭,方迴轉船上,把船牽靠近傢的岸邊;且獨自低低的學小羊叫著,學母牛叫著,或采一把野花縛在頭上,獨自裝扮新娘子。

茶峒山城隻隔渡頭一裏路,買油買鹽時,逢年過節祖父得喝一杯酒時,祖父不上城,黃狗就伴同翠翠入城裏去備辦節貨。到瞭賣雜貨的鋪子裏,有大把的粉條,大缸的白糖,有炮仗,有紅蠟燭,莫不給翠翠一種很深的印象,迴到祖父身邊,總把這些東西說個半天。那裏河邊還有許多上行船,百十船夫忙著起卸百貨,這種船隻比起渡船來全大得多,有趣味得多,翠翠也不容易忘記。

……

前言/序言

題記

對於農人與兵士,懷瞭不可言說的溫愛,這點感情在我一切作品中,隨處都可以看齣。我從不隱諱這點感情。我生長於作品中所寫到的那類小鄉城,我的祖父,父親以及兄弟,全列身軍籍;死去的莫不在職務上死去,不死的也必然的將在職務上終其一生。就我所接觸的世界一麵,來敘述他們的愛憎與哀樂,即或這枝筆如何笨拙,或尚不至於離題太遠。因為他們是正直的,誠實的,生活有些方麵極其偉大,有些方麵又極其平凡,性情有些方麵極其美麗,有些方麵又極其瑣碎,——我動手寫他們時,為瞭使其更有人性,更近人情,自然便老老實實地寫下去。但因此一來,這作品或者便不免成為一種無益之業瞭。

照目前風氣說來,文學理論傢,批評傢及大多數讀者,對於這種作品是極容易引起不愉快的感情的。前者錶示“不落伍”,告給人中國不需要這類作品,後者“太擔心落伍”,目前也不願意讀這類作品。這自然是真事。“落伍”是甚麼?一個有點理性的人,也許就永遠無法明白,但多數人誰不害怕“落伍”?我有句話想說:“我這本書不是為這種多數人而寫的。”念瞭三五本關於文學理論文學批評問題的洋裝書籍,或同時還念過一大堆古典與近代世界名作的人,他們生活的經驗,卻常常不許可他們在“博學”之外,還知道一點點中國另外一個地方另外一種事情。因此這個作品即或與某種文學理論相符閤,批評傢便加以各種贊美,這種批評其實仍然不免成為作者的侮辱。他們既並不想明白這個民族真正的愛憎與哀樂,便無法說明這個作品的得失——這本書不是為他們而寫的。至於文藝愛好者呢,他們或是大學生,或是中學生,分布於國內人口較密的都市中,常常很誠實天真地把一部分極可寶貴的時間,來閱讀國內新近齣版的文學書籍。他們為一些理論傢,批評傢,聰明齣版傢,以及習慣於說謊造謠的文壇消息傢,通力協作造成一種習氣所控製所支配,他們的生活,同時又實在與這個作品所提到的世界相去太遠瞭。他們不需要這種作品,這本書也就並不希望得到他們。理論傢有各國齣版物中的文學理論可以參證,不愁無話可說;批評傢有他們欠瞭點兒小恩小怨的作傢與作品,夠他們去毀譽一世。大多數的讀者,不問趣味如何,信仰如何,皆有作品可讀。正因為關心讀者大眾,不是便有許多人,據說為讀者大眾,永遠如陀螺在那裏轉變嗎?這本書的齣版,即或並不為領導多數的理論傢與批評傢所棄,被領導的多數讀者又並不完全放棄它,但本書作者,卻早已存心把這個“多數”放棄瞭。

我這本書隻預備給一些“本身已離開瞭學校,或始終就無從接近學校,還認識些中國文字,置身於文學理論、文學批評以及說謊造謠消息所達不到的那種職務上,在那個社會裏生活,而且極關心全個民族在空間與時間下所有的好處與壞處”的人去看。他們真知道當前農村是甚麼,想知道過去農村是甚麼,他們必也願意從這本書上同時還知道點世界一小角隅的農村與軍人。我所寫到的世界,即或在他們全然是一個陌生的世界,然而他們的寬容,他們嚮一本書去求取安慰與知識的熱忱,卻一定使他們能夠把這本書很從容讀下去的。我並不即此而止,還預備給他們一種對照的機會,將在另外一個作品裏,來提到二十年來的內戰,使一些首當其衝的農民,性格靈魂被大力所壓,失去瞭原來的質樸,勤儉,和平,正直的型範以後,成瞭一個甚麼樣子的新東西。他們受橫徵暴斂以及鴉片煙的毒害,變成瞭如何窮睏與懶惰!我將把這個民族為曆史所帶走嚮一個不可知的命運中前進時,一些小人物在變動中的憂患,與由於營養不足所産生的“活下去”以及“怎樣活下去”的觀念和欲望,來作樸素的敘述。我的讀者應是有理性,而這點理性便基於對中國現社會變動有所關心,認識這個民族的過去偉大處與目前墮落處,各在那裏很寂寞的從事與民族復興大業的人。這作品或者隻能給他們一點懷古的幽情,或者隻能給他們一次苦笑,或者又將給他們一個噩夢,但同時說不定,也許尚能給他們一種勇氣同信心!

一九三四年四月二十四日記

用戶評價

說實話,現在市麵上的經典重印版本太多瞭,很多都是為瞭迎閤市場而敷衍瞭事,裝幀華麗但內裏粗糙。然而,這本“新文學叢刊”的齣品,讓我對它抱有更高的期待。它強調“初版重排”,意味著它試圖還原早期版本在排版設計上的一些考量,這對於研究者或資深讀者來說,是非常有價值的。我常常在想,在那個年代,編輯和排版師是如何在有限的工藝條件下,去匹配瀋先生文字的韻律感的。比如分行的處理、段落的起承轉閤,都會影響到閱讀時的呼吸節奏。這種細節,往往決定瞭一本書的“靈氣”。我希望這次的重排能更注重這種節奏感,讓文字的流動性不被打斷。此外,作為“插圖本”,插畫的風格至關重要。如果插圖過於寫實,可能會扼殺讀者想象中的美感;如果過於現代抽象,又會割裂故事的年代感。我更偏愛那種帶有水墨或素描質感的插畫,它能與湘西的霧氣和山影融為一體,提供一種“可意會不可言傳”的意境。這本書的裝幀選擇布麵精裝,也體現瞭一種對“質感”的執著,它暗示著內容本身是經得起時間考驗的硬核文學,值得被精心保管。

評分初讀這本書時,我還是個對人生懵懂的學生,那時隻覺得翠翠的命運讓人唏噓,是那麼的純潔又那麼的脆弱,像山澗裏的一朵不知名的小花,開得熱烈卻終將凋零。但隨著歲月的磨礪,每次重讀,都有新的感悟。這次拿到這個“初版重排”的版本,我更關注的是它文字背後的那種文化肌理。瀋從文筆下的邊城,並非簡單的田園牧歌,它蘊含著一種深刻的“活法”——一種與自然和諧共處、遵循古老倫理規範的生活哲學。書中那些關於守信、關於愛情的錶達,是多麼的內斂而又堅韌。不像現代小說裏那些直白的呐喊和碰撞,這裏的衝突是內化在人物的靈魂深處的,是外部世界對純粹人性的緩慢侵蝕。我特彆好奇這次的插圖會如何處理這些微妙的情感。是著重於描繪自然景觀的壯闊,還是聚焦於人物眼神中的那種未言明的期盼與失落?重排的意義或許在於,讓新一代的讀者能夠以更“貼近”原作的方式,去感受那種“在時間河流中靜止”的美學,去體會那種“生命即是藝術”的東方哲學。這不僅僅是文學閱讀,更是一場對逝去生活方式的追憶和學習。

評分我最近一直在思考“鄉愁”這個主題,而《邊城》無疑是這方麵繞不開的典範。但它帶來的“鄉愁”是獨特的,它不是那種功利的懷舊,而是一種對“人性之美”的失落感。翠翠身上代錶的,是那種未經世故汙染的、近乎神性的純淨,她愛得直接,等得坦然。當這種純淨的生命力與外部世界的復雜性(比如人情的算計、時代的變遷)相遇時,必然會産生悲劇性的張力。這本書的魅力就在於,它沒有批判外部世界,而是平靜地接納瞭這種悲劇,並將這份遺憾凝固成一種永恒的、帶著濕潤光澤的美。閱讀它,就像是在進行一場心靈的“淨化儀式”。我特彆想知道,這個新版本的插圖是否能準確捕捉到這種“被淨化的憂傷”。如果插圖能抓住眼神裏的那種清澈和無奈的交織,哪怕隻是一張,都足以讓整本書的價值提升一個層次。精裝本的設計,也讓我更願意將它放在書架最顯眼的位置,隨時可以取來翻閱,與書中的靈魂進行一次不被打擾的對話。

評分從一個純粹的“愛書人”角度來看,這次的版本升級,著實讓人耳目一新。現在的閱讀環境充斥著碎片化的信息,真正能夠讓你慢下來、沉浸下去的書越來越少。而像這樣一本經過精心製作的“叢刊”版本,它本身就在倡導一種“慢閱讀”的生活方式。布麵精裝不僅僅是為瞭好看,它提供瞭一種耐用的、可世代傳承的載體。想象一下,幾十年後,這本帶著微微泛黃的書頁和磨損的布麵,依然能夠散發著它獨特的味道,這本身就是一種浪漫。對於瀋從文的讀者來說,我們讀的已經不隻是故事,更是一種審美趣味的堅持。那些關於船、水、月光和少數民族風俗的細膩描摹,都需要讀者有足夠的耐心去體味。我希望這次的“初版重排”在內文的細微處理上,能更貼閤那個時代的印刷風格,比如墨色的濃淡變化,或者字體的選擇,這些無聲的元素共同構建瞭閱讀時的“曆史在場感”。這本書,與其說是一次購買,不如說是一次對文學傳統的鄭重承諾與投資。

評分這本《邊城》的新版,光是看著封麵就讓人心情寜靜下來。布麵精裝的質感實在沒得挑,摸上去那種厚實而細膩的觸感,讓人覺得這不是一本普通的書,而是一件值得珍藏的藝術品。而且,它作為“新文學叢刊”的初版重排,本身就帶著一種緻敬經典的意味。我一直很喜歡瀋從文先生的文字,那種在湘西的土地上緩緩流淌齣來的詩意和純真,總能把我帶迴到一個不被世俗打擾的世界。這次看到是插圖本,更是讓人期待。好的插圖不僅僅是文字的輔助,它能將那種“野百閤也有春天”的淳樸和“那 জনগোষ্ঠীর人有自己的生活方式”的從容,具象化地呈現在我們眼前。我希望能看到那些描繪茶峒風光、船娘和儺送的畫麵,它們會不會捕捉到那種帶著水汽和陽光的、略帶憂傷卻又無比美好的意境。拿到手後,我迫不及待地翻閱瞭幾頁,排版清晰,字體大小適中,閱讀起來非常舒適,這對於沉浸式閱讀體驗至關重要。一個好的版本,能讓人更好地走進作者構建的世界,而不是被粗糙的印刷和陌生的設計分散注意力。這本新版,無疑做到瞭這一點,它給予瞭這部經典應有的尊重和體麵。

評分經典的小說是用來收藏的

評分邊城講述的是川湘交界的茶峒,祖父與孫女翠翠的故事。此次以初版為底本,保留瞭原始文字的風格與時代特點,句式簡潔,語言古樸,描寫細膩,讀起來韻味十足。書中不但有“采菊東籬下,悠然見南山”那類妙的景,還有祖對孫、人與人之間至純至真的人性之美,將它比作瀋從文的桃花源恰到好處。

評分浙江移動手機話費充值20元 快充

評分買書京東就夠瞭,真的不是打廣告,價格真便宜,發貨速度快!連快遞員服務態度都很好,真正體會到買東西的樂趣!

評分這書是夠小瞭,標價還真高

評分好書!值得一讀!送貨服務非常好

評分這次京東力度繼續大,繼續支持,京東越來越好

評分幫彆人買的,但書的質量還可以。

評分書是正版,快遞速度蠻快,送朋友孩子的,很好!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![金田一探案集24:門後的女人 [扉の影の女] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11542793/541652ecNa9d32f26.jpg)

![阿米:星星的孩子 [Ami,child of the Stars] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11786247/5620744bN90fe5237.jpg)