具体描述

内容简介

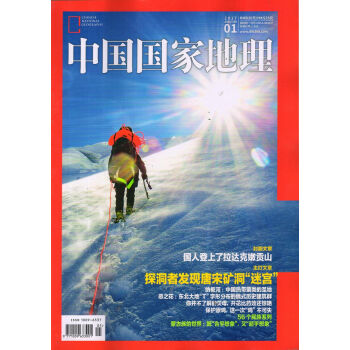

中国国家地理(2017年1月号)

这座山峰上终于有了中国人的身影

——拉达克嫩贡山攀登纪实

印控克什米尔的拉达克地区,是一个历史上和中国有着千丝万缕联系的地方,这里曾经属于中国西藏。拉达克不仅在地理地貌上与西藏有许多相似之处,也一直保留下许多传统的藏族文化。出于对藏文化的热爱和对雪山冰川的迷恋,本文作者汗斯对拉达克地区非常关注,当他发现这里的著名高山嫩贡山此前一直没有中国人攀登的记录时,他就下定决心,一定要登顶嫩贡山。

目录

精彩书摘

主打选题:国内探洞高手潜入千年古矿洞 人工洞穴探险时代即将来临?

赣东北所在的江南丘陵,是我国有色金属矿富集地带。唐宋时期,这一带的金银铜矿进入大规模开采时期,文献多有采矿冶金记录。不过,矿床废弃后留下的矿洞,千百年来无人问津。长期跟《中国国家地理》合作的广西、重庆探洞团队,这一回将目标锁定了位于赣东北德兴市的一处古银矿遗址。废墟之下,坚硬的山岩腹中,隐藏着上千年历史的矿洞:随着井绳的延伸和探灯的移动,一个个竖井、斜井、平巷接连出现,并和开阔的采矿洞厅相连。经过测绘,这个洞穴的垂直深度近百米,横向长度近千米——如果不是亲眼见证,他们很难想象,如此规模的复杂洞穴系统,竟然是历代矿工一寸寸凿出来的!像这样的人工洞穴,至少在我国20个省份有分布。那么,人工洞穴探险是否会在将会掀起一股热潮呢?

从伊犁至横断山,贝母之花绽放何处?

大家对“贝母”这个词并不陌生,可很少有人见过它们被炮制成药材之前的真实样貌。在西方园艺界,很多贝母种类都被视为重要的观赏花卉,其颜值令人惊叹。本文作者赵耀长期以来关注着我国原生的“非著名花卉”。从杭州至新疆伊犁再到滇西北横断山区,他通过大量的采访与考察,为我们讲述了关于贝母的见闻。

纳板河:隐秘的大型真菌王国

如果说开花植物是植物界最耀眼的成员,那么大型真菌可以说是真菌界最令人瞩目的明星了。这个独特的家族,有着种类繁多的成员、变化多端的造型和斑斓的色彩。在云南省西双版纳傣族自治州的纳板河流域国家级自然保护区里,一个神奇的大型真菌世界悄悄展露……

56个民族系列:蒙古族

专家解读 蒙古族:从草原闯出来的民族

蒙古族人为什么这样自信? 专家 /吴楚克

转换我们的地理概念模式:视“边疆民族”为“相邻民族” 专家/唐晓峰蒙

民族自述

民族自述臆想之外:一个真实的蒙古族世界 撰文/敖登托雅(蒙古族)

中东铁路建筑群:东北丛林中的“万国建筑博物馆”

在中国东北大地上,有一条T字形铁路,穿山越岭,跨江衔海,史称“中东铁路”。它的两侧散落着上千座造型独特,风格各异的老房子,它们不同于传统观念上的平房,米黄色的墙体,坡屋顶,铁皮屋面,造型独特的窗户和墙角装饰仿佛告诉人们它们的独特身份。这些老房子仿佛项链上的珍珠,点缀着东到绥芬河,西至满洲里,南至旅顺口近2500公里的铁道线,它们有个好听的名字,叫中东铁路建筑群。

雷鸟:隐匿于雪原与苔原中的“北极鸟”

雷鸟属,鸡形目松鸡雷鸟是鸡形目松鸡科下一个仅包含三个物种的小属,广泛分布于亚欧大陆北部和北美洲北部的雪原和苔原地区,在欧美的传说、文化和生活中,都留下了深深的印记。一年三度的换羽能力和精妙绝伦的保护色,让西方的鸟类学家很早就注意到了这种鸟类。而在中国,雷鸟仅仅是边缘性地分布在中国的极北地区,直到21世纪初叶,才有摄影师在国内捕捉到了它们的形像。如今,只有在新疆北部的阿尔泰山,才能一睹这种神秘鸟类的美丽身影。

野生原鸡:

所有鸟类中,鸡是跟人类关系最密切的一种。从至少几千年前人类驯养原鸡开始,原鸡的后代就逐渐被带往世界各地,深深影响着人类文化,甚至成为人类最重要的食物来源之一。如今,鸡的命运正在发生剧烈的改变。这些曾深受人喜爱、见证过人类一个又一个历史阶段的鸟儿,能否继续伴着人类走下去?

前言/序言

用户评价

我是一个标准的“细节控”,尤其喜欢那些能够触及事物本质、揭示内在逻辑的东西。所以,当我偶然接触到这本《中国国家地理》时,一开始并没有抱太大的期望,毕竟“国家地理”这个名字,总会让人联想到那种广袤无垠、波澜壮阔的宏大叙事。然而,这次的体验却完全颠覆了我的认知。杂志中的一篇专题,深入剖析了一种在地饮食文化。它没有简单地罗列菜肴,而是从食材的起源、气候对烹饪方式的影响、甚至不同历史时期社会变迁如何塑造了当地人的口味偏好,都进行了极为细致的梳理和解读。我惊讶于作者能够从如此细微的角度切入,将一道道普通的菜肴,上升到一种文化符号、一种生活哲学的高度。例如,它详细描述了某种地域特有的调味料,不仅解释了其独特的风味来源,还追溯了它的历史渊源,甚至牵扯到当地的经济贸易往来。这种严谨的考证和精妙的叙事,让我仿佛置身于那个地方,亲手触摸那些食材,亲口品尝那些味道。它教会我的不仅仅是关于食物的知识,更是如何去观察、去理解我们身边那些看似寻常的事物,发现其中蕴含的无限可能。

评分说实话,我最近一直在寻找一种能让自己沉静下来的方式。工作压力大,生活节奏快,总感觉脑袋里装满了各种杂乱的信息,静不下来,也思考不透彻。那天,我随便翻开了这本《中国国家地理》,原本只是想打发一下时间,结果却意外地找到了我想要的那份宁静。有一篇关于极地探险的文章,没有渲染惊险刺激的场面,而是非常冷静地描述了探险队员们如何在极端环境下,如何一步步克服困难,如何与大自然进行最纯粹的对话。我被那种专注和耐心所吸引,探险队员们每一个细微的动作,每一次艰难的抉择,都被描绘得异常清晰。他们不仅仅是为了征服,更是为了理解,为了与那片严酷而又壮丽的土地达成某种默契。读着读着,我的心也跟着平静下来,仿佛置身于那片冰雪覆盖的荒原,感受着风的呼啸,看着雪的飘落。这种阅读体验,不是让我去追求刺激,而是让我去体会一种深沉的力量,一种与天地万物对话的智慧。它让我明白,真正的强大,不是表面的喧嚣,而是内心的沉静和坚韧。

评分老实说,我最近的生活有些平淡,每天都像是被设定好的程序,工作、吃饭、睡觉,日复一日,很少有什么能真正点燃我的好奇心,让我眼前一亮。直到那天,我鬼使神差地翻到了桌上那本《中国国家地理》。我通常不太关注这类杂志,总觉得它们是那种高高在上、离我们普通人生活很遥远的东西,充斥着我听不懂的专业术语和难以到达的奇景。但这次,我只是随意地翻开,目光就被一张震撼人心的图片牢牢吸引住了——那不是什么名山大川,也不是珍稀动物,而是一张描绘着某种古老工艺的特写,细节之丰富,色彩之饱满,仿佛能让我闻到那种陈年的木香,感受到工匠们手中传递的热度。接着,我顺着文字读下去,发现它讲述的不是什么宏大的历史事件,而是关于一个几乎被遗忘的村落,那里的人们如何坚守着祖辈传下来的手艺,如何在现代化的洪流中寻找属于自己的生存之道。我被这种平凡中的坚韧和智慧深深打动了,也开始反思自己生活中那些被我忽略的美好和值得珍惜的东西。这本书,就像是一扇窗,让我窥见了不曾留意过的世界,也仿佛是一面镜子,让我照见了自己内心的渴求。

评分我一直是个有点“理想主义”的人,总觉得生活应该有些超越物质的东西,能触动灵魂,能引发思考。这本《中国国家地理》给了我很大的惊喜。其中有一篇文章,讲述的是一些年轻人在偏远地区支教的故事。我原以为会看到一些煽情的叙述,但出乎意料的是,它更多地关注了这些年轻人在支教过程中遇到的实际困难,他们如何因地制宜地设计教学方案,如何与当地的孩子们建立信任,甚至是如何在简陋的条件下,用自己的双手去改善教学环境。我看到了他们身上的那股“认真劲儿”,那种把理想付诸实践的毅力和智慧。文章中有很多具体的例子,比如他们如何利用废弃的材料制作教具,如何将当地的自然风光融入到课堂教学中。这些细节,让我看到了支教的艰辛,但也看到了希望,看到了改变的力量。它让我觉得,生活中的很多“不可能”,其实都是因为我们没有去尝试,或者没有用对方法。这本书,让我重新审视了“奉献”和“改变”的意义,也让我看到了那些在平凡岗位上闪闪发光的人们。

评分最近,我感到自己的视野有些狭窄,总是在熟悉的圈子里打转,对外界的新鲜事物缺乏敏锐度。这本《中国国家地理》恰好成为了我拓宽视野的绝佳途径。其中有一组关于全球城市发展变迁的报道,给我留下了深刻的印象。它不是泛泛而谈,而是选取了几个代表性的城市,通过对城市建筑风格的演变、城市交通系统的革新、以及城市居民生活方式的变迁等多个维度进行深入分析。我被那些古老建筑在现代化进程中的巧妙融合所吸引,也惊叹于城市规划者们如何平衡发展与环境保护。文章还探讨了不同文化背景下的城市性格,比如某个城市的热烈奔放,某个城市的内敛含蓄,都让我对“城市”这个概念有了全新的认识。它让我意识到,每一个城市都有自己的生命力,都有自己的故事。通过这些报道,我仿佛踏上了环球旅行,看到了不同地域的风土人情,也感受到了人类文明的多元和精彩。这本书,让我觉得世界原来如此广阔,而我能做的,还有很多。

评分很好的书,增加了见闻,不错

评分让肉手说切让肉上说切让肉手说

评分好书是一本不错的杂志,图文并茂,知识性可读性很强

评分中国国家地理(2017年1月号)中国国家地理(2017年1月号)

评分哈哈哈该彼此彼此哈哈还白

评分一如既往的好,一如既往的好

评分中国国家地理出品,必属精品!买了好多年了,赞一个!

评分不错了,下次还要买

评分到货速度快,质量好,值得购买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国铁道风景线1 探寻最美中国铁路 [Best Landscape Of China Railway] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11715578/563827c9N6326a28f.jpg)