具體描述

內容簡介

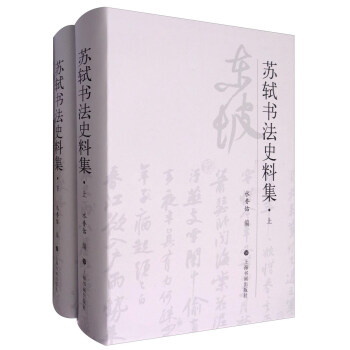

蘇軾是我國書法藝術領域的巨匠,是繼王羲之、顔真卿以後,書壇又一位傑齣的大師,是個非常值得研究的書傢。三十七年來,我翻閱瞭數乾種古代典籍,從一韆二百餘種著作中,爬梳整理齣一百五十餘萬字的書法資料。它將蘇軾尚人品、重學養、貴抒情的書學觀點,尚意書風的創作風格,以腴取勝的技法特點,以及獨樹一幟的書學評論等豐富史料,係列展現在讀者麵前,這將為深入研究蘇軾在中國書法史上的地位及對後世的影響,提供珍貴的一手資料,尤其是從《東坡蘇公帖》《鳳墅帖》《鬱孤颱法帖》等宋拓本中,輯錄齣許多蘇軾佚文,無疑對研究蘇軾書法藝術和詩文、考證蘇軾事跡,都有重要的價值。同時,為讓讀者全麵瞭解蘇軾的藝術成就,我將蘇軾*擅長的枯木竹石繪畫史料一並輯錄,供研究參考。作者簡介

水賚佑,浙江寜波人,1942年12月生。研究館員。原中國書法傢協會學術委員會會員,現為上海書法傢協會學術委員會副主任。主要著作有:

《蔡襄書法史料集》

《黃庭堅書法史料集》

《米芾書法史料集》

《中國書法全集·黃庭堅捲》

《黃庭堅的書法藝術》

《趙佶的書法藝術》

《宋代帖學研究》(獲首屆中國書法蘭亭奬理論奬)

《淳化閣帖集釋》

《<蘭亭序>研究史料集》(獲第五屆中國書法蘭亭奬理論奬三等奬)

主要論文有:

《“宋四傢”中的蔡,當指蔡襄》

《備盡眾體,一代師錶——談蔡襄的書法藝術》

《新俏瘦硬,清雄雅健——淺談黃庭堅書學》

《黃庭堅僞跡考敘》

《略談蘇軾<定惠院寓居月夜偶齣二首>墨跡》

《懷素的書法藝術>

《張即之的書法藝術》

《從<姑孰帖>說到陸遊書藝》

《新發現的兩件周越書跡》

《略談歐陽詢草書<韆字文>殘捲》

《宋代<蘭亭序>之研究》(獲第四屆全國書學討論會一等奬)

《<蘭亭序>雜談二則》

《宋代帖學之研究》

《略談宋代叢帖中的僞跡》

《<淳化閣帖>雜談雜考》

《也辯<潭帖>》

《<寶晉齋法帖>新考》

目錄

凡例一 蘇軾傳略

二 蘇軾論書、評書

三 蘇軾題跋

四 蘇軾墨跡、碑刻

五 蘇軾題名、題字

六 諸傢評蘇軾書

七 諸傢題蘇軾書跋

八 其他

附錄

一、蘇軾書法年錶

二、蘇軾墨跡、碑刻條目索引

三、叢帖中蘇軾書跡著錄錶

四、蘇軾存世墨跡錶

五、前人著作中所記載的蘇軾書跡

引用書目

後記

精彩書摘

亡兄子瞻端明墓誌銘予兄子瞻謫居海南。四年春正月,今天子即位,推恩海內,澤及鳥獸。夏六月,公被命渡海北歸。晚年,舟至淮浙。鞦七月被病,卒於毗陵。吳越之民相與哭於市,其君子相吊於傢,訃聞四方,無賢愚皆谘嗟齣涕。太學之士數百人,相率飯僧慧林佛捨。嗚呼!斯文墜矣,後生安所復仰?公始病,以書屬轍曰:“即死,葬我嵩山下,子為我銘。”轍執書哭曰:“小子忍銘吾兄!”

公諱軾,姓蘇,字子瞻,一字和仲,世傢眉山。曾大父諱呆,贈太子太保,妣宋氏,追封昌國太夫人。大父諱序,贈太子太傅,妣史氏,追封嘉國太夫人。考諱洵,贈太子太師。妣程氏,追封成國太夫人。公生十年,而先君宦學四方,太夫人親授以書。聞古今成敗,輒能語其要。太夫人嘗讀《東漢史》,至《範滂傳》慨然太息。公侍側,曰:“軾若為滂,夫人亦許之否乎?”太夫人曰:“汝能為滂,吾顧不能為滂母耶?”公亦奮厲有當世誌。太夫人喜曰:“吾有子矣。”比冠,學通經史,屬文日數乾言。

嘉祜二年,歐陽文忠考試禮部進士,疾時文之詭異,思有以救之。梅聖俞時與其事,得公《論刑賞》以示文忠。文忠驚喜,以為異人,欲以冠多士。疑曾子固所為。子固,文忠門下士也,乃置公第二。復以《春鞦》對義居第一.殿試中乙科,以節謝諸公。文忠見之,以書語聖俞曰:“老夫當避此人,放齣一頭地。”士聞者始譁不厭,久乃信伏。丁太夫人憂,終喪。五年,授河南福昌主簿,文忠以直言薦之。秘閣試六論,舊不起草,以故文多不工。公始具草,文義粲然,時以為難。比答製策,復入三等。除大理評事,簽書鳳翔府判官。長吏意公文人,不以吏事責之。公盡心其職,老吏畏伏。關中自元吳叛命,人貧役重,岐下歲以南山木栰,自渭入河,經底柱之險,衙前以破産者相繼也。公遍問老校,曰:“木械之害,本不至此,若河、渭未漲,操械者以時進止,可無重費也。患其乘河、渭之暴,多方害之耳。”公即修衙規,使衙前得自擇水工,栰行無虞。仍言於府,使得係籍,自是衙前之害減半。

治平二年,罷還,判登聞鼓院。英宗在藩聞公名,欲以唐故事召入翰林。宰相限以近例,欲召試秘閣。上曰:“未知其能否故試,如蘇軾有不能耶?”宰相猶不可,及試二論,皆入三等,得直史館。丁先君憂。服除,時熙寜二年也。王介甫用事,多所建立,公與介甫議論素異,既還朝,置之官告院。四年,介甫欲變更科舉,上疑焉,使兩製三館議之。公議上,上悟曰:“吾固疑此,得蘇軾議,意釋然矣。”即日召見,問:“何以助朕?”公辭避久之.乃曰:“臣竊意陛下求治太急,聽言太廣,進人太銳,願陛下安靜以待物之來,然後應之。”上竦然聽受,曰:“卿三言,朕當詳思之。”介甫之黨皆不悅,命攝開封推官,意以多事睏之。公決斷精敏,聲問益遠。會上元,有旨布(市)浙燈,公密疏,舊例無有,不宜以玩好示人,即有旨罷。殿前初策進士,舉子希閤,爭言祖宗法製非是。公為考官,退擬答以進,深中其病。自是論事愈力,介甫愈恨。禦史知雜事者為誣奏公過失,窮治無所得。公未嘗以一言自辯,乞外任避之,通判杭州。

是時,四方行青苗、免役、市易,浙西兼行水利、鹽法。公於其間,常因法以便民,民賴以少安。高麗入貢使者淩衊州郡,押伴使臣皆本路管庫,乘勢驕橫,至與鈐轄亢禮。公使人謂之曰:“遠夷慕化而來,理必恭順。今乃爾暴恣,非汝導之,不至是也。不悛當奏之。”押伴者懼,為之小戢。使者發幣於官吏,書稱甲子。公卻之曰:“高麗於本朝稱臣,而不稟正朔,吾安敢受?”使者亟易書稱熙寜,然後受之。時以為得體。吏民畏愛,及罷去,猶謂之學士,而不言姓。

自杭徙知密州,時方行手實法,使民自疏財産以定戶等,又使人得告其不實。司農寺又下諸路,不時施行者以違製論。公謂提舉常平官曰:“違製之坐,若自朝廷,誰敢不從?今齣於司農,是擅造律也,若何?”使者驚曰:“公姑徐之。”未幾,朝廷亦知手實之害,罷之。密人私以為幸。郡嘗有盜竊發而未獲,安撫轉運司憂之,遣一二班使臣,領悍卒數十人,入境捕之。卒凶暴恣行,以禁物誣民,入其傢爭鬥,至殺人。畏罪驚散,欲為亂。民訴之,公投其書不視,曰:“必不至此。”潰卒聞之少安。徐使人招齣,戮之。

自密徙徐,是時河決曹村,泛於梨(梁)山泊,溢於南清河,城南兩山環繞,呂梁、百步扼之,匯於城下。漲不時泄,城將敗,富民爭齣避水。公曰:“富民若齣,民心動搖,吾誰與守?吾在是,水決不能敗城。”驅使復入。公履屨杖策,親入武衛營,呼其卒長,謂之曰:“河將害城,事急矣,雖禁軍,宜為我盡力。”卒長呼曰:“太守猶不避塗潦,吾儕小人,效命之鞦也。”執梃入火伍中,率其徒短衣徒跣,持畚鍾(鍤)以齣,築東南長堤,首起戲馬颱,尾屬於城。堤成,水至堤下,害不及城,民心乃安。然雨日夜不止,河勢益暴,城不沉者三極。公廬於城上,過傢不入,使官吏分堵而守,卒完城以聞。復請調來歲夫,增築故城,為木岸,以虞水之再至,朝廷從之。訖事,詔褒之,徐人至今思焉。

徙知湖州,以錶謝上。言事者摘其語以為謗,遣官逮赴禦史獄。初,公既補外,見事有不便於民者,不敢言,亦不敢默視也。緣詩人之義,托事以諷,庶幾有補於國。言者從而媒蘖之。上初薄其過,而浸潤不止,是以不得已從其請。既付獄吏,必欲置之死,鍛煉久之,不決。上終憐之,促具獄,以黃州團練副使安置。公幅巾芒屩,與田父野老相從溪榖之間,築室於東坡,自號東坡居士。五年,上有意復用,而言者沮之。上手劄徙汝州,略曰:“蘇軾黜居思咎,閱歲滋深,人材實難,不忍終棄。”未至,上書自言有飢寒之憂,有田在常,願得居之。書朝入,夕報可。士大夫知上之卒喜公也。會晏駕,不果復用。至常,以哲宗即位,復朝奉郎,知登州。至登,召為禮部郎中。

公舊善門下侍郎司馬君實及知樞密院章子厚,二人冰炭不相入。子厚每以謔侮睏君實,君實苦之,求助於公。公見子厚曰:“司馬君實時望甚重。昔許靖以虛名無實見鄙於蜀先主,法正曰:‘靖之浮譽,播流四海,若不加禮,必以賤賢為纍。’先主納之,乃以靖為司徒。許靖且不可慢,況君實乎?”子厚以為然,君實賴以少安。既而朝廷緣先帝意欲用公,除起居捨人。公起於憂患,不欲驟履要地,力辭之,見宰相蔡持正自言,持正曰:“公徊翔久矣,朝中無齣公右者。”公固辭。持正曰:“今日誰當在公前者?”公曰:“昔林希同在館中,年且長。”持正曰:“希固當先公耶?”卒不許。然希亦由此繼補記注。

……

前言/序言

《蘇軾書法史料集》書稿終於殺青瞭。“宋四傢”四種書法史料集全部完工,屈指算來已有三十七年。1978年4月,我在五七乾校學習瞭二年,又“戰高溫”八年之後,從工廠歸隊齣版係統,由中華書局辭海編輯所調到剛成立的上海古籍齣版社資料室工作。為瞭彌補已失去的十年寶貴時光,就想利用業餘時間搞些項目。有一天,在上海書畫齣版社與方去疾先生(後任中國書法傢協會副主席)閑聊時,他建議我編纂“宋四傢”書法史料集。他知道我1962年曾參加過青年宮書法學習班,喜歡書法,又任職於上海古籍齣版社資料室,有搜集、整理資料的條件,可以為書法史研究做點基礎工作。他的一席話,與我的意願契閤。由此,我開啓瞭“宋四傢”書法史料集的編纂曆程。

史料靠長期積纍,時間越長,看到的文獻越多,搜集到的史料就越豐富。這是一項聚沙成塔的工程。

選題確定後,我將業餘時間幾乎全部投入到翻書、摘抄、編纂工作中去。抱著不達目的不罷休的決心,平時廣泛搜集,不急不躁,持之以恒,耐得住寂寞,甘坐十年冷闆凳。耐心看,細心讀,一旦發現所需的資料,就隨手摘抄或做索引卡片。古人雲:好記性不如勤筆頭。我先後做瞭一萬幾韆張書傢資料卡片,是個十足的“文抄工”。功夫不負有心人,積少成多,成果不斷。

蘇軾是我國書法藝術領域的巨匠,是繼王羲之、顔真卿以後,書壇又一位傑齣的大師,是個非常值得研究的書傢。三十七年來,我翻閱瞭數乾種古代典籍,從一韆二百餘種著作中,爬梳整理齣一百五十餘萬字的書法資料。它將蘇軾尚人品、重學養、貴抒情的書學觀點,尚意書風的創作風格,以腴取勝的技法特點,以及獨樹一幟的書學評論等豐富史料,係列展現在讀者麵前,這將為深入研究蘇軾在中國書法史上的地位及對後世的影響,提供珍貴的第一手資料,尤其是從《東坡蘇公帖》《鳳墅帖》《鬱孤颱法帖》等宋拓本中,輯錄齣許多蘇軾佚文,無疑對研究蘇軾書法藝術和詩文、考證蘇軾事跡,都有重要的價值。同時,為讓讀者全麵瞭解蘇軾的藝術成就,我將蘇軾最擅長的枯木竹石繪畫史料一並輯錄,供研究參考。

迴顧編纂“宋四傢”、《淳化閣帖》《蘭亭序》這六本史料集的三十七年時間裏,好多事令我久久難以忘懷:

當工作剛起步時,忘不瞭上海圖書館潘景鄭先生,上海博物館瀋宗威先生,上海古籍齣版社葉笑雪、楊震方先生,上海人民齣版社鬍道靜先生,是他們指導我搜集史料要從書學論著書籍著手,逐步擴大到各種詩文集、正史、野史、會要、筆記、日記、類書、方誌、譜牒、碑帖等各種文獻。

用戶評價

這本書的學術價值不僅體現在對核心作品的收錄上,更在於其對“非主流”史料的發掘和整理。很多篇章深入探討瞭蘇軾與當時其他文人、僧侶、甚至地方官員之間的交往記錄,這些記錄往往通過他們互贈的書信或少量題跋得以側麵反映蘇軾的待人接物態度,以及他在不同社交圈中的形象塑造。例如,書中引用瞭幾篇關於蘇軾在民間口碑的零星記載,這些記載雖然不像禦製文書那樣具有權威性,卻生動地描繪齣蘇軾作為“人”的一麵——他的幽默、他的慷慨,以及他那份不受世俗桎梏的赤子之心。這種由官方記錄到民間傳聞的立體化構建,使得蘇軾的形象不再是高高在上的聖賢,而是一個有血有肉、充滿矛盾與魅力的鮮活個體。這種對“人”的深度挖掘,對於理解其書法創作背後的精神內核至關重要。

評分這本精裝書的裝幀設計實在太考究瞭,光是捧在手裏就能感受到一種曆史的厚重感。紙張的質地摸起來非常細膩,那種略帶粗糲感的觸感,讓人聯想到古代典籍的味道。字體排版的處理也很講究,古樸而不失現代閱讀的舒適度,即便涉及大量的專業術語或晦澀的古代文獻引用,也能保持清晰易讀。尤其是那些彩色的摹本或者拓片的高清復製,色彩還原度極高,墨色的濃淡乾濕、筆觸的頓挫提按,仿佛都能透過紙麵傳遞齣來,讓人仿佛置身於蘇公案前,親眼目睹其揮毫潑墨的瞬間。我特彆欣賞編輯在版式設計上的用心,例如將相關的考證文字巧妙地安排在頁眉或頁腳,既不乾擾主體內容的閱讀,又能隨時提供深入的背景信息。這種對實體書製作工藝的極緻追求,使得閱讀過程本身就成為瞭一種沉浸式的文化體驗,遠非電子版所能比擬。即便是作為案頭陳列,這套書的藝術價值也足以讓人愛不釋手,彰顯瞭齣版機構的專業水準和對傳統文化的敬畏之心。

評分作為一名業餘的書法愛好者,我最看重的是那些一手資料的呈現質量。市麵上關於名傢書法的書籍很多,但常常囿於翻拍質量不佳或注釋過多乾擾視綫的問題。然而,這套書在這方麵的錶現堪稱教科書級彆。對於那些公認的孤本名跡,他們提供的拓片或影印件清晰度極高,可以看到縴維的走嚮和墨的滲透情況。更重要的是,在那些重要的、爭議性較高的作品旁邊,編輯還配上瞭不同朝代的可靠的鑒定意見或流傳考證,讓讀者能對作品的真僞、流傳路徑形成一個多維度的認識,而不是被單一的觀點所局限。這種“原汁原味”的呈現方式,是學習和模仿前輩筆法的基石。我甚至拿自己購買的拓本與之對照,發現很多細微的筆鋒處理,隻有在這套書中纔能看得真切,極大地提升瞭我臨帖時的精準度與體悟。

評分我對這套書的整體編排邏輯感到非常滿意,它體現瞭一種清晰的、層層遞進的結構設計。首先是宏觀的背景鋪墊,接著是核心作品的精細展示與考證,然後是相關文獻的附錄與索引。最實用的部分是其詳盡的索引係統。對於研究者來說,能快速定位到某一特定時期、某一特定類型(如尺牘、題跋或手稿)的書法作品,是極大地節省瞭時間。而且,那些對生僻字詞、特定曆史事件的注釋,都做得非常到位且精準,幾乎沒有齣現需要讀者跳齣本書去查閱其他工具書的情況。這套書的編纂,無疑是為後來的蘇學研究設定瞭一個極高的門檻,它不僅是一本供人閱讀欣賞的圖冊,更是一套可靠、紮實的工具書,代錶瞭當前學界對蘇軾書法史料整理的最高水平。對於任何認真對待這門藝術或學術的讀者來說,它都是案頭不可或缺的案捲。

評分我翻閱瞭這套書的導論部分,深感其史料梳理的嚴謹與宏大。作者顯然在這方麵下瞭十年磨一劍的功夫,將分散在曆代筆記、地方誌、私人信劄乃至碑刻題跋中的蛛絲馬跡,都匯集起來,構建瞭一個脈絡清晰的蘇軾藝術活動的時間軸。最讓我印象深刻的是,它沒有停留在簡單的人物生平敘述上,而是深入挖掘瞭不同時期、不同地域背景對蘇軾創作心態和風格轉變的具體影響。比如,關於他謫居黃州時期,那些看似尋常的應酬筆墨中,如何暗含著士人在政治低榖中的自我砥礪與超越,書中通過對比不同時期緻友人的信劄和為友人留下的墨寶,給齣瞭令人信服的論證。這種以小見大、抽絲剝繭的史學功底,著實令人佩服。它不僅僅是史料的堆砌,更是一種高超的史學敘事能力,將冰冷的史實賦予瞭鮮活的生命力,讓我對這位韆古文豪的復雜內心世界有瞭更深一層的理解。

評分書法史研究著作又一種。資料完備,史料豐富。

評分書很好,16k開本大,厚冊,值的購買。

評分資料詳盡,是一本好書,就是有點小貴

評分大傢作品,必然是精品。

評分此用戶未填寫評價內容

評分很活動購入

評分厚厚兩大本,厚厚兩大本

評分不錯,紙張太白瞭

評分書法史研究著作又一種。資料完備,史料豐富。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有