具体描述

内容简介

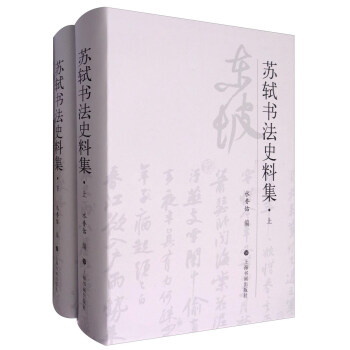

苏轼是我国书法艺术领域的巨匠,是继王羲之、颜真卿以后,书坛又一位杰出的大师,是个非常值得研究的书家。三十七年来,我翻阅了数干种古代典籍,从一千二百余种著作中,爬梳整理出一百五十余万字的书法资料。它将苏轼尚人品、重学养、贵抒情的书学观点,尚意书风的创作风格,以腴取胜的技法特点,以及独树一帜的书学评论等丰富史料,系列展现在读者面前,这将为深入研究苏轼在中国书法史上的地位及对后世的影响,提供珍贵的一手资料,尤其是从《东坡苏公帖》《凤墅帖》《郁孤台法帖》等宋拓本中,辑录出许多苏轼佚文,无疑对研究苏轼书法艺术和诗文、考证苏轼事迹,都有重要的价值。同时,为让读者全面了解苏轼的艺术成就,我将苏轼*擅长的枯木竹石绘画史料一并辑录,供研究参考。作者简介

水赉佑,浙江宁波人,1942年12月生。研究馆员。原中国书法家协会学术委员会会员,现为上海书法家协会学术委员会副主任。主要著作有:

《蔡襄书法史料集》

《黄庭坚书法史料集》

《米芾书法史料集》

《中国书法全集·黄庭坚卷》

《黄庭坚的书法艺术》

《赵佶的书法艺术》

《宋代帖学研究》(获首届中国书法兰亭奖理论奖)

《淳化阁帖集释》

《<兰亭序>研究史料集》(获第五届中国书法兰亭奖理论奖三等奖)

主要论文有:

《“宋四家”中的蔡,当指蔡襄》

《备尽众体,一代师表——谈蔡襄的书法艺术》

《新俏瘦硬,清雄雅健——浅谈黄庭坚书学》

《黄庭坚伪迹考叙》

《略谈苏轼<定惠院寓居月夜偶出二首>墨迹》

《怀素的书法艺术>

《张即之的书法艺术》

《从<姑孰帖>说到陆游书艺》

《新发现的两件周越书迹》

《略谈欧阳询草书<千字文>残卷》

《宋代<兰亭序>之研究》(获第四届全国书学讨论会一等奖)

《<兰亭序>杂谈二则》

《宋代帖学之研究》

《略谈宋代丛帖中的伪迹》

《<淳化阁帖>杂谈杂考》

《也辩<潭帖>》

《<宝晋斋法帖>新考》

目录

凡例一 苏轼传略

二 苏轼论书、评书

三 苏轼题跋

四 苏轼墨迹、碑刻

五 苏轼题名、题字

六 诸家评苏轼书

七 诸家题苏轼书跋

八 其他

附录

一、苏轼书法年表

二、苏轼墨迹、碑刻条目索引

三、丛帖中苏轼书迹著录表

四、苏轼存世墨迹表

五、前人著作中所记载的苏轼书迹

引用书目

后记

精彩书摘

亡兄子瞻端明墓志铭予兄子瞻谪居海南。四年春正月,今天子即位,推恩海内,泽及鸟兽。夏六月,公被命渡海北归。晚年,舟至淮浙。秋七月被病,卒于毗陵。吴越之民相与哭于市,其君子相吊于家,讣闻四方,无贤愚皆咨嗟出涕。太学之士数百人,相率饭僧慧林佛舍。呜呼!斯文坠矣,后生安所复仰?公始病,以书属辙曰:“即死,葬我嵩山下,子为我铭。”辙执书哭曰:“小子忍铭吾兄!”

公讳轼,姓苏,字子瞻,一字和仲,世家眉山。曾大父讳呆,赠太子太保,妣宋氏,追封昌国太夫人。大父讳序,赠太子太傅,妣史氏,追封嘉国太夫人。考讳洵,赠太子太师。妣程氏,追封成国太夫人。公生十年,而先君宦学四方,太夫人亲授以书。闻古今成败,辄能语其要。太夫人尝读《东汉史》,至《范滂传》慨然太息。公侍侧,曰:“轼若为滂,夫人亦许之否乎?”太夫人曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母耶?”公亦奋厉有当世志。太夫人喜曰:“吾有子矣。”比冠,学通经史,属文日数干言。

嘉祜二年,欧阳文忠考试礼部进士,疾时文之诡异,思有以救之。梅圣俞时与其事,得公《论刑赏》以示文忠。文忠惊喜,以为异人,欲以冠多士。疑曾子固所为。子固,文忠门下士也,乃置公第二。复以《春秋》对义居第一.殿试中乙科,以节谢诸公。文忠见之,以书语圣俞曰:“老夫当避此人,放出一头地。”士闻者始譁不厌,久乃信伏。丁太夫人忧,终丧。五年,授河南福昌主簿,文忠以直言荐之。秘阁试六论,旧不起草,以故文多不工。公始具草,文义粲然,时以为难。比答制策,复入三等。除大理评事,签书凤翔府判官。长吏意公文人,不以吏事责之。公尽心其职,老吏畏伏。关中自元吴叛命,人贫役重,岐下岁以南山木栰,自渭入河,经底柱之险,衙前以破产者相继也。公遍问老校,曰:“木械之害,本不至此,若河、渭未涨,操械者以时进止,可无重费也。患其乘河、渭之暴,多方害之耳。”公即修衙规,使衙前得自择水工,栰行无虞。仍言于府,使得系籍,自是衙前之害减半。

治平二年,罢还,判登闻鼓院。英宗在藩闻公名,欲以唐故事召入翰林。宰相限以近例,欲召试秘阁。上曰:“未知其能否故试,如苏轼有不能耶?”宰相犹不可,及试二论,皆入三等,得直史馆。丁先君忧。服除,时熙宁二年也。王介甫用事,多所建立,公与介甫议论素异,既还朝,置之官告院。四年,介甫欲变更科举,上疑焉,使两制三馆议之。公议上,上悟曰:“吾固疑此,得苏轼议,意释然矣。”即日召见,问:“何以助朕?”公辞避久之.乃曰:“臣窃意陛下求治太急,听言太广,进人太锐,愿陛下安静以待物之来,然后应之。”上竦然听受,曰:“卿三言,朕当详思之。”介甫之党皆不悦,命摄开封推官,意以多事困之。公决断精敏,声问益远。会上元,有旨布(市)浙灯,公密疏,旧例无有,不宜以玩好示人,即有旨罢。殿前初策进士,举子希合,争言祖宗法制非是。公为考官,退拟答以进,深中其病。自是论事愈力,介甫愈恨。御史知杂事者为诬奏公过失,穷治无所得。公未尝以一言自辩,乞外任避之,通判杭州。

是时,四方行青苗、免役、市易,浙西兼行水利、盐法。公于其间,常因法以便民,民赖以少安。高丽入贡使者凌蔑州郡,押伴使臣皆本路管库,乘势骄横,至与钤辖亢礼。公使人谓之曰:“远夷慕化而来,理必恭顺。今乃尔暴恣,非汝导之,不至是也。不悛当奏之。”押伴者惧,为之小戢。使者发币于官吏,书称甲子。公却之曰:“高丽于本朝称臣,而不禀正朔,吾安敢受?”使者亟易书称熙宁,然后受之。时以为得体。吏民畏爱,及罢去,犹谓之学士,而不言姓。

自杭徙知密州,时方行手实法,使民自疏财产以定户等,又使人得告其不实。司农寺又下诸路,不时施行者以违制论。公谓提举常平官曰:“违制之坐,若自朝廷,谁敢不从?今出于司农,是擅造律也,若何?”使者惊曰:“公姑徐之。”未几,朝廷亦知手实之害,罢之。密人私以为幸。郡尝有盗窃发而未获,安抚转运司忧之,遣一二班使臣,领悍卒数十人,入境捕之。卒凶暴恣行,以禁物诬民,入其家争斗,至杀人。畏罪惊散,欲为乱。民诉之,公投其书不视,曰:“必不至此。”溃卒闻之少安。徐使人招出,戮之。

自密徙徐,是时河决曹村,泛于梨(梁)山泊,溢于南清河,城南两山环绕,吕梁、百步扼之,汇于城下。涨不时泄,城将败,富民争出避水。公曰:“富民若出,民心动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。公履屦杖策,亲入武卫营,呼其卒长,谓之曰:“河将害城,事急矣,虽禁军,宜为我尽力。”卒长呼曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,效命之秋也。”执梃入火伍中,率其徒短衣徒跣,持畚钟(锸)以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。堤成,水至堤下,害不及城,民心乃安。然雨日夜不止,河势益暴,城不沉者三极。公庐于城上,过家不入,使官吏分堵而守,卒完城以闻。复请调来岁夫,增筑故城,为木岸,以虞水之再至,朝廷从之。讫事,诏褒之,徐人至今思焉。

徙知湖州,以表谢上。言事者摘其语以为谤,遣官逮赴御史狱。初,公既补外,见事有不便于民者,不敢言,亦不敢默视也。缘诗人之义,托事以讽,庶几有补于国。言者从而媒蘖之。上初薄其过,而浸润不止,是以不得已从其请。既付狱吏,必欲置之死,锻炼久之,不决。上终怜之,促具狱,以黄州团练副使安置。公幅巾芒屩,与田父野老相从溪谷之间,筑室于东坡,自号东坡居士。五年,上有意复用,而言者沮之。上手札徙汝州,略曰:“苏轼黜居思咎,阅岁滋深,人材实难,不忍终弃。”未至,上书自言有饥寒之忧,有田在常,愿得居之。书朝入,夕报可。士大夫知上之卒喜公也。会晏驾,不果复用。至常,以哲宗即位,复朝奉郎,知登州。至登,召为礼部郎中。

公旧善门下侍郎司马君实及知枢密院章子厚,二人冰炭不相入。子厚每以谑侮困君实,君实苦之,求助于公。公见子厚曰:“司马君实时望甚重。昔许靖以虚名无实见鄙于蜀先主,法正曰:‘靖之浮誉,播流四海,若不加礼,必以贱贤为累。’先主纳之,乃以靖为司徒。许靖且不可慢,况君实乎?”子厚以为然,君实赖以少安。既而朝廷缘先帝意欲用公,除起居舍人。公起于忧患,不欲骤履要地,力辞之,见宰相蔡持正自言,持正曰:“公徊翔久矣,朝中无出公右者。”公固辞。持正曰:“今日谁当在公前者?”公曰:“昔林希同在馆中,年且长。”持正曰:“希固当先公耶?”卒不许。然希亦由此继补记注。

……

前言/序言

《苏轼书法史料集》书稿终于杀青了。“宋四家”四种书法史料集全部完工,屈指算来已有三十七年。1978年4月,我在五七干校学习了二年,又“战高温”八年之后,从工厂归队出版系统,由中华书局辞海编辑所调到刚成立的上海古籍出版社资料室工作。为了弥补已失去的十年宝贵时光,就想利用业余时间搞些项目。有一天,在上海书画出版社与方去疾先生(后任中国书法家协会副主席)闲聊时,他建议我编纂“宋四家”书法史料集。他知道我1962年曾参加过青年宫书法学习班,喜欢书法,又任职于上海古籍出版社资料室,有搜集、整理资料的条件,可以为书法史研究做点基础工作。他的一席话,与我的意愿契合。由此,我开启了“宋四家”书法史料集的编纂历程。

史料靠长期积累,时间越长,看到的文献越多,搜集到的史料就越丰富。这是一项聚沙成塔的工程。

选题确定后,我将业余时间几乎全部投入到翻书、摘抄、编纂工作中去。抱着不达目的不罢休的决心,平时广泛搜集,不急不躁,持之以恒,耐得住寂寞,甘坐十年冷板凳。耐心看,细心读,一旦发现所需的资料,就随手摘抄或做索引卡片。古人云:好记性不如勤笔头。我先后做了一万几千张书家资料卡片,是个十足的“文抄工”。功夫不负有心人,积少成多,成果不断。

苏轼是我国书法艺术领域的巨匠,是继王羲之、颜真卿以后,书坛又一位杰出的大师,是个非常值得研究的书家。三十七年来,我翻阅了数干种古代典籍,从一千二百余种著作中,爬梳整理出一百五十余万字的书法资料。它将苏轼尚人品、重学养、贵抒情的书学观点,尚意书风的创作风格,以腴取胜的技法特点,以及独树一帜的书学评论等丰富史料,系列展现在读者面前,这将为深入研究苏轼在中国书法史上的地位及对后世的影响,提供珍贵的第一手资料,尤其是从《东坡苏公帖》《凤墅帖》《郁孤台法帖》等宋拓本中,辑录出许多苏轼佚文,无疑对研究苏轼书法艺术和诗文、考证苏轼事迹,都有重要的价值。同时,为让读者全面了解苏轼的艺术成就,我将苏轼最擅长的枯木竹石绘画史料一并辑录,供研究参考。

回顾编纂“宋四家”、《淳化阁帖》《兰亭序》这六本史料集的三十七年时间里,好多事令我久久难以忘怀:

当工作刚起步时,忘不了上海图书馆潘景郑先生,上海博物馆沈宗威先生,上海古籍出版社叶笑雪、杨震方先生,上海人民出版社胡道静先生,是他们指导我搜集史料要从书学论著书籍着手,逐步扩大到各种诗文集、正史、野史、会要、笔记、日记、类书、方志、谱牒、碑帖等各种文献。

用户评价

我对这套书的整体编排逻辑感到非常满意,它体现了一种清晰的、层层递进的结构设计。首先是宏观的背景铺垫,接着是核心作品的精细展示与考证,然后是相关文献的附录与索引。最实用的部分是其详尽的索引系统。对于研究者来说,能快速定位到某一特定时期、某一特定类型(如尺牍、题跋或手稿)的书法作品,是极大地节省了时间。而且,那些对生僻字词、特定历史事件的注释,都做得非常到位且精准,几乎没有出现需要读者跳出本书去查阅其他工具书的情况。这套书的编纂,无疑是为后来的苏学研究设定了一个极高的门槛,它不仅是一本供人阅读欣赏的图册,更是一套可靠、扎实的工具书,代表了当前学界对苏轼书法史料整理的最高水平。对于任何认真对待这门艺术或学术的读者来说,它都是案头不可或缺的案卷。

评分这本书的学术价值不仅体现在对核心作品的收录上,更在于其对“非主流”史料的发掘和整理。很多篇章深入探讨了苏轼与当时其他文人、僧侣、甚至地方官员之间的交往记录,这些记录往往通过他们互赠的书信或少量题跋得以侧面反映苏轼的待人接物态度,以及他在不同社交圈中的形象塑造。例如,书中引用了几篇关于苏轼在民间口碑的零星记载,这些记载虽然不像御制文书那样具有权威性,却生动地描绘出苏轼作为“人”的一面——他的幽默、他的慷慨,以及他那份不受世俗桎梏的赤子之心。这种由官方记录到民间传闻的立体化构建,使得苏轼的形象不再是高高在上的圣贤,而是一个有血有肉、充满矛盾与魅力的鲜活个体。这种对“人”的深度挖掘,对于理解其书法创作背后的精神内核至关重要。

评分我翻阅了这套书的导论部分,深感其史料梳理的严谨与宏大。作者显然在这方面下了十年磨一剑的功夫,将分散在历代笔记、地方志、私人信札乃至碑刻题跋中的蛛丝马迹,都汇集起来,构建了一个脉络清晰的苏轼艺术活动的时间轴。最让我印象深刻的是,它没有停留在简单的人物生平叙述上,而是深入挖掘了不同时期、不同地域背景对苏轼创作心态和风格转变的具体影响。比如,关于他谪居黄州时期,那些看似寻常的应酬笔墨中,如何暗含着士人在政治低谷中的自我砥砺与超越,书中通过对比不同时期致友人的信札和为友人留下的墨宝,给出了令人信服的论证。这种以小见大、抽丝剥茧的史学功底,着实令人佩服。它不仅仅是史料的堆砌,更是一种高超的史学叙事能力,将冰冷的史实赋予了鲜活的生命力,让我对这位千古文豪的复杂内心世界有了更深一层的理解。

评分这本精装书的装帧设计实在太考究了,光是捧在手里就能感受到一种历史的厚重感。纸张的质地摸起来非常细腻,那种略带粗粝感的触感,让人联想到古代典籍的味道。字体排版的处理也很讲究,古朴而不失现代阅读的舒适度,即便涉及大量的专业术语或晦涩的古代文献引用,也能保持清晰易读。尤其是那些彩色的摹本或者拓片的高清复制,色彩还原度极高,墨色的浓淡干湿、笔触的顿挫提按,仿佛都能透过纸面传递出来,让人仿佛置身于苏公案前,亲眼目睹其挥毫泼墨的瞬间。我特别欣赏编辑在版式设计上的用心,例如将相关的考证文字巧妙地安排在页眉或页脚,既不干扰主体内容的阅读,又能随时提供深入的背景信息。这种对实体书制作工艺的极致追求,使得阅读过程本身就成为了一种沉浸式的文化体验,远非电子版所能比拟。即便是作为案头陈列,这套书的艺术价值也足以让人爱不释手,彰显了出版机构的专业水准和对传统文化的敬畏之心。

评分作为一名业余的书法爱好者,我最看重的是那些一手资料的呈现质量。市面上关于名家书法的书籍很多,但常常囿于翻拍质量不佳或注释过多干扰视线的问题。然而,这套书在这方面的表现堪称教科书级别。对于那些公认的孤本名迹,他们提供的拓片或影印件清晰度极高,可以看到纤维的走向和墨的渗透情况。更重要的是,在那些重要的、争议性较高的作品旁边,编辑还配上了不同朝代的可靠的鉴定意见或流传考证,让读者能对作品的真伪、流传路径形成一个多维度的认识,而不是被单一的观点所局限。这种“原汁原味”的呈现方式,是学习和模仿前辈笔法的基石。我甚至拿自己购买的拓本与之对照,发现很多细微的笔锋处理,只有在这套书中才能看得真切,极大地提升了我临帖时的精准度与体悟。

评分还可以。。。。。。。。。。

评分1978年4月,我在五七干校学习了二年,又“战高温”八年之后,从工厂归队出版系统,由中华书局辞海编辑所调到刚成立的上海古籍出版社资料室工作。

评分书的品相很好,快递师傅也给力,师傅辛苦了,谢谢

评分在京东商城买书是我最放心的,图书是正版的,此书印刷精美,是我最愉快的一次购物,物流快,深心,下午在来

评分书法史研究著作又一种。资料完备,史料丰富。

评分在京东商城买书是我最放心的,图书是正版的,此书印刷精美,是我最愉快的一次购物,物流快,深心,下午在来

评分好书,正品,速度很快,一直在京东买

评分厚厚两大本,厚厚两大本

评分不错,纸张太白了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有