具体描述

内容简介

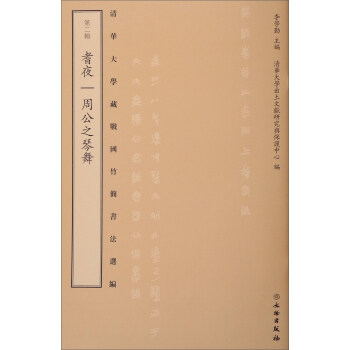

清华大学于二〇〇八年七月收藏的一批战国竹简,被称为“清华简”。经碳十四年代测定,证实清华简属战国中晚期文物。清华简共约有二五〇〇枚(包括少数残断简),是迄今发现的战国竹简中为数较多的一批。清华简在秦之前就被埋入地下,未经“焚书坑儒”影响,所以能够很大限度地展现先秦古籍的原貌。清华简大多使用的是较为典型的楚文字,书手书写娴熟,工整而不失优雅,自如而不失规矩,是楚文字书写的典型范例。《清华大学藏战国竹简书法选编》辑选清华简中内容较焉完整的篇章,各篇均做简要介绍,每简依整支、放大、字形、隶写次序编排,其后为释文,方便读者研习。

内页插图

用户评价

这本《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》简直是我近期阅读过的最令人惊喜的一本书。我一直对中国古代的文字和书法艺术非常感兴趣,而战国竹简,更是那个时代最具代表性的文字载体之一。清华大学能够将这些珍贵的竹简整理并出版,无疑是对中华文化的一大贡献。这本书最吸引我的地方,在于它所呈现出的那种未经雕琢的、原始而又充满生命力的书法艺术。竹简上的笔画,不像我们现在看到的印刷体那样规整,它们有着自然的起伏、粗细变化,以及独特的结构安排。每一个字,都仿佛蕴含着书写者当时的情感和力量。我尤其喜欢那些字迹清晰、保留了原始书写痕迹的竹简。我常常会想象,在两千多年前的某个夜晚,一位书吏或者学者,在昏黄的灯光下,用他的心血去描摹这些文字,去记录那个时代的思想和文化。书中的“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来很有古意,但里面的竹简文字,却以其独特的艺术魅力征服了我。

评分自从拿到《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》这本书,我就把它当成我的“精神食粮”一样,时不时地翻阅一下。对于我这样对中国传统文化充满好奇的读者来说,战国竹简简直就是一个巨大的宝藏。清华大学能够将这些珍贵的文物整理出版,功德无量。这本书的书法风格,可以说是非常“野性”而又充满力量。它没有现代书法的那种刻意雕琢,更多的是一种天然流露出的艺术气质。我喜欢那些笔画的粗细变化,那种自然的墨迹飞白,都充满了生命力。有时候,我会盯着一个字看很久,试图去感受书写者当时的心境,去想象他手中那支笔划过竹简的痕迹。这种沉浸式的体验,让我觉得非常享受。书中的释文和注释,虽然我可能无法完全理解其中的学术细节,但它们为我理解这些古老的文字提供了重要的线索。尤其是“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来有点抽象,但里面的竹简文字,却以其独特的视觉冲击力吸引着我。我尝试去揣摩这些文字的含义,去想象那个时代人们的生活和思想。

评分拿到这本《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的时候,我心里是抱着一种近乎朝圣的心情。战国竹简,本身就自带一种神秘而厚重的历史气息,而能入选清华大学的藏品,其价值更是毋庸置疑。虽然我并非科班出身的古文字学家,但作为一名对中国传统文化充满热爱的普通读者,我一直对那个波澜壮阔、思想争鸣的时代心驰神往。从书籍的装帧设计就能感受到出版方的用心,古朴典雅,低调内敛,恰如其分地展现了竹简的古韵。翻开第一页,那些或残缺或完整的文字,仿佛穿越千年的时空,直接与我们对话。看着那些笔画,我忍不住想象,在两千多年前的某个夜晚,一位不知名的书吏,在昏黄的油灯下,用手中细长的笔,蘸取墨汁,在竹简上郑重地刻画下这些文字。每一笔、每一划,都凝聚着智慧与匠心,都承载着那个时代的文化基因。虽然我对其中的具体释文和考据并不完全理解,但单凭视觉的冲击,就已经足够震撼。那些错落有致的结构,飞动而又内敛的笔势,无不透露出一种原始而又充满生命力的美感。尤其是一些字形,与现代汉字有着天壤之别,却又能在一些细微之处找到传承的痕迹,这种“古今对话”的感觉,让我觉得无比新奇和着迷。这本书不仅仅是一部书法作品集,它更是一扇窗,让我们得以窥探那个遥远时代的社会风貌、思想观念,甚至是一些鲜为人知的历史细节。我特别喜欢那些竹简上的篇章,虽然篇幅不长,但内容却往往发人深省。我会在阅读过程中,时常停下来,对着竹简上的文字,尝试去感受书写者的心境,去想象他们当时的生活状态。这种沉浸式的体验,远比枯燥的文字介绍来得更加生动和深刻。

评分说实话,拿到《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的时候,我的心情是既期待又有些许忐忑。期待是因为战国竹简本身就充满了神秘感和历史厚重感,而清华大学的收藏更是金字招牌。忐忑则是因为我担心这本书会过于学术化,对于我这样的普通读者来说会有些难以消化。然而,当我翻开书,那种忐忑很快就被惊艳所取代。这本书的书法内容,展现了一种与现代书法完全不同的美学风格。笔画的起伏、结构的疏朗,都透露出一种古朴而又充满生命力的气息。我尤其喜欢那些字形,虽然有些和我现在认识的字有些差异,但仔细辨认,又能在其中找到传承的痕迹。这种“古今对话”的感觉,让我觉得非常奇妙。书中的释文和注释,虽然对于普通读者来说可能需要花些心思去理解,但它们却为我们打开了认识这些文字背后的历史和文化的大门。我花了很长时间去欣赏那些竹简的影印件,想象着当时人们用毛笔或者刻刀在竹简上书写的情景。那种严谨的态度和对文字的敬畏之心,至今仍能触动人心。书中的“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来有点古老,但里面的文字风格却给我留下了深刻的印象。

评分说实话,第一次看到这本《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的书名,我以为会是一本相对学术的、可能有点晦涩难懂的书。但当我拿到实体书,并且翻阅其中的内容后,我的这种先入为主的观念被彻底打破了。当然,它确实蕴含着深厚的学术价值,那些经过专家考证的释文和注释,对于研究者来说无疑是宝贵的财富。但是,作为一名普通读者,我更看重的是它所带来的精神上的触动和视觉上的享受。这本书的书写风格,有一种非常独特的、可以说是一种“原始”的野性美。笔画的粗细变化、结构上的奇峻布局,都与我们现在所习惯的印刷体或者说经过高度程式化的书法有着截然不同的感受。我常常会盯着一个字看很久,试图去揣摩它为何这样书写,背后的逻辑又是什么。有时候,觉得它像是一幅浓缩的山水画,有起伏,有顿挫,有留白,有呼应。有时候,又觉得它像是一段流畅的乐曲,每个字都是一个音符,组合在一起,演奏出时代的旋律。尤其是“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来有些抽象,但当你看到里面的竹简文字时,你会自然而然地联想到那个年代的某种仪式感,或者是一种庄重的场合。我特别欣赏那些笔画末端的处理,有时候戛然而止,有时候又微微上翘,仿佛蕴含着无限的力量和情感。这种不拘泥于俗的艺术表达,正是古代书写者智慧的体现。

评分对于我这样一个对古代文字和书法都略有涉猎的读者来说,这本《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》简直是一次视觉的盛宴,更是一次精神的洗礼。战国竹简,本身就是承载历史的活化石,而清华大学的严谨考证和精美呈现,更是让这份活化石焕发出新的生命力。当我展开那些如同篇章般的竹简影印件时,我仿佛置身于那个金戈铁马、百家争鸣的时代。每一笔划,都经过了无数次的思考和推敲,带着书写者的体温和情感。那些看似潦草的笔触,实则蕴含着严谨的结构和章法。我尤其关注那些被岁月侵蚀、略显模糊的字迹,它们仿佛在诉说着一段不为人知的故事,需要我们去细细品味和解读。这本书的编排方式也极其用心,将竹简原貌与释文、注释巧妙地结合在一起,既满足了视觉欣赏的需求,又提供了学术研究的便利。我喜欢对照着看,先被竹简的古朴之美所吸引,然后再通过释文去理解其字面意思,最后再通过注释去深入挖掘其背后的文化内涵。这是一种层层递进的阅读体验,每一次翻阅都能有新的发现和感悟。书中的一些篇章,比如“耆夜”,虽然篇幅不长,但其文字所传递出的那种古老而又深邃的意境,常常让我沉思良久。而“周公之琴舞”则更是将文字的书写与一种艺术表演相结合,充满了动态的美感,让我忍不住去想象那个场景。

评分说实话,在拿到《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》之前,我对战国竹简的认知,更多地停留在一些历史纪录片或者博物馆的介绍中,觉得那是非常遥远、非常专业的领域。但是,这本书的出现,彻底改变了我的看法。它以一种非常直观、也非常艺术化的方式,将战国竹简的魅力展现在我面前。我不是书法家,也不是古文字学家,我只是一个喜欢阅读和思考的普通人。但是,当我翻开这本书,看到那些竹简上的文字时,我被深深地吸引了。那些字,有的是我认识的,有的我需要借助释文才能明白,但无论是否认识,它们都有一种特别的韵味。它们不像是今天我们看到的规规整整的印刷体,带着一种天然的、未经雕琢的生命力。笔画的起伏,结构的变化,都充满了那个时代的印记。我最喜欢的部分,是那些字迹清晰,但又带着明显的书写痕迹的竹简。你可以清楚地看到笔画的走向,墨迹的浓淡,甚至是可以想象到书写者当时的手势。这是一种非常“立体”的文字,它不仅仅是记录信息的符号,更是一种承载着时间、空间和人物情感的艺术品。书中的“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来有点古奥,但里面的文字却非常有意思。我试图去理解这些文字所描述的内容,去想象当时人们的生活场景,去感受那个时代的思想文化。

评分初拿到《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》这本书,我就被它沉甸甸的历史感所震撼。战国时期,是中国历史上一个极其重要又充满活力的时代,而竹简作为那个时代的文字载体,本身就承载了无尽的故事。清华大学的收藏和整理,更是为我们打开了一扇了解那个时代文字和书写艺术的窗口。我虽然不是古文字专家,但作为一名对中国传统文化颇感兴趣的读者,我从这本书中看到了太多惊喜。那些竹简上的文字,与我们现在使用的汉字在字形上既有相似之处,又充满了古朴的韵味。有些字,我需要借助书中的释文才能辨认,但即使如此,它们独特的美感依然让我着迷。笔画的粗细变化、结构的疏密关系、字与字之间的连接方式,都透露出一种不拘一格的自由与活力。我常常会想象,在两千多年前,一位书吏或者学者,在竹简上书写这些文字时的情景。他可能是在灯火阑珊的夜晚,也可能是在某个重要的典礼上,他手中的笔,不仅仅是记录,更是在进行一种精神的传承。书中的“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名字听起来有些深邃,但里面的竹简文字,却以其独特的艺术魅力吸引着我。我尝试去感受那些字迹,去体会它们所蕴含的时代气息。

评分当我收到这本《清华大学藏战国竹简书法选编·第二辑:耆夜 周公之琴舞(古籍)》时,我脑海中闪过的第一个念头就是:这绝对是一件国之瑰宝。战国竹简,本身就是一段历史的缩影,而能够被清华大学这样顶尖学府纳入珍藏并出版成册,其学术价值和文化意义不言而喻。作为一名普通读者,我可能无法完全参透那些古奥的文字背后隐藏的深层含义,但我绝对能够感受到那份穿越时空的艺术魅力。书中的竹简,每一片都像是一幅精美的画作,笔画的走向、结构的安排、字与字之间的呼应,都充满了东方审美的韵味。我尤其喜欢那些笔画相对粗犷、结构相对自由的字,它们带着一种原始的生命力,仿佛是从大地深处生长出来一般。有时候,我会盯着一个字看很久,试图去想象书写者当时的心情和状态。也许是在深夜,也许是在某个重要的场合,他用手中的笔,郑重地将这些文字刻画在竹简之上,每一个笔画都饱含着他的思考和情感。这本书的装帧设计也很到位,古朴典雅,恰到好处地衬托了竹简的古老与神秘。翻开书页,那些经过精心扫描和影印的竹简,清晰地展现了原貌,让我得以近距离地欣赏这份珍贵的文化遗产。书中的“耆夜”和“周公之琴舞”这两个篇章,虽然名称听起来颇具古意,但里面呈现出的文字,却有一种非常直观的视觉冲击力,让我忍不住去探究它们所承载的历史故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[北魏楷书]龙门四品 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12214674/596893f3N86047e40.jpg)