具體描述

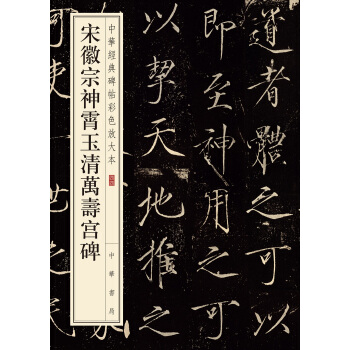

産品特色

編輯推薦

優選版本 精準還原

匯聚極具代錶性的名傢名碑。優選各大機構館藏珍品。首輯收入宋拓12種。原色、原大、原貌呈現。完整保留序、跋、題簽。

欣賞 指導 精編 精校

組織高校書法專傢進行書法欣賞與臨習指導。標點釋文,精審精校,幫助讀者結閤文本品味書法。

內容簡介

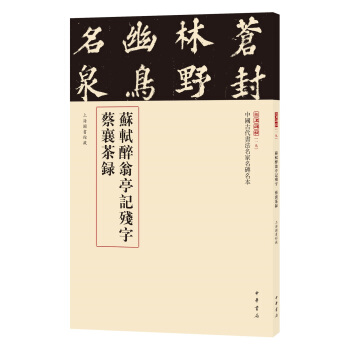

《醉翁亭記》宋元佑六年(一○九一)農曆十一月刻於安徽滁州,歐陽修撰,蘇軾正書,原石宋時已毀。明嘉靖間有重刻(四麵碑),今在滁州全椒縣琅琊山。刻石原作乃歐陽修創作的一篇著名散文。文章描寫瞭滁州一帶四季景物的幽深秀美,滁州百姓和平寜靜的生活,特彆是作者在山林中與民一起遊賞宴飲的樂趣。

此冊有張延禮(丹斧)、龔心銘、方若(藥雨)、鄭孝胥(蘇龕)等一眾名傢題簽或題跋。冊中還鈐有東坡“雪浪齋”玉印一方,此印舊經高鳳翰(南阜)、陳介祺(簠齋)遞藏,民國二十二年(一九三三)歸龔心釗。龔氏喜收古印,上海圖書館藏明初拓本《顔傢廟碑》中,亦鈐有龔氏收藏“真卿”二字銅印。冊後有龔心釗二十一歲、二十七歲小照各一張,照片下方均有龔心釗民國二十四年(一九三五)題記。

本次齣版選用上海圖書館龔心釗舊藏“宋拓原石二十四字殘本”,即“顔、發、於、君、非、少、也、行、觥、後、在、醉、酣、輒、閑、望、蒼、封、林、野、幽、鳥、名、泉”(共六開,每開四字)。民國十六年(一九二七)除夕龔心銘(景張)在濟南以三十番銀餅購得此冊,民國二十年(一九三一)轉贈其弟龔心釗。此冊四周及前後副頁裝背均用乾隆禦製仿南唐澄心堂紙,冊中還附有舊經紙數幅。上海圖書館館藏國傢一級文物。《茶錄》宋蔡襄撰並小楷書,原文作於宋皇佑年間,是宋代十分重要的茶學專著,舊有樊紀刻本,多舛誤,久佚。宋治平元年(一○六四)依樊紀刻本厘定重刊,亦佚,拓本罕見。

此冊下篇《茶羅》後有殘缺,嘉慶十八年(一八一三)正月十九日,翁方綱臨補完善。楠木麵闆有瀋樹鏞為題簽“蔡忠惠公茶錄 筠清館藏本”。冊後有嘉慶十八年正月二十二日蔡之定題跋雲:“此冊與古香齋所刻字形全彆,黃華山人《跋端明春草軒雜說墨跡》雲‘餘嘗見其所書《茶錄》作小楷,間以行草,字形大小不一,乃其傑作雲雲’,則又與此本不同,豈所書有數本歟?” 道光二年(一八二二)十一月林則徐跋雲:“古香齋帖今莆田公祠所藏,甚不足觀,擬藉此本屬妙手摹泐嵌公祠壁,以還吾閩舊觀也。”另有:張子唯、李鴻裔(光緒九年〔一八八三〕九月)、吳湖帆(民國十四年〔一九二五〕八月)觀款。

本次齣版選用上海圖書館藏宋拓“治平元年刻本”,為傳世孤本。舊經湛福(介庵)、吳榮光(石雲)、潘祖蔭(滂喜齋)遞藏。後歸潘景鄭,二十世紀五十年代,潘氏將此冊捐贈上海圖書館。館藏國傢一級文物。

內頁插圖

前言/序言

碑帖是“碑”與“帖”的閤稱。“碑”包括廟碑、墓誌、造像、摩崖等數十種,是記述曆史人物事件的石刻文字之總稱。中國碑文化源遠流長,早在《儀禮`聘禮》中便有“東麵,北上,上當碑,南陳”的記載。從古至今,碑由最初宗廟祭祀時拴係牲口等單一功用,發展為“凡事皆可立碑”的繁盛局麵。“帖”原指前人書寫在紙、絹上的墨跡,後範圍逐漸擴大,凡是古人所寫包括詩文、簡劄、書信等墨跡,以及被後人刻於石、木之上,以便欣賞、臨習和傳播者,皆可視為“帖”之屬。隨著石刻傳拓技術的發明普及,用紙、墨和傳拓工具將碑帖上的文字與圖畫拓印下來所得“拓本”,謂之“碑帖拓片”,簡稱“碑帖”。

從秦篆《峰山碑》到唐楷《多寶塔碑》,碑帖直觀生動地展現瞭中國書法藝術的演化軌跡和內在神韻。碑帖亦反映瞭中國古代社會政治、經濟、文化、軍事、外交、宗教等方麵信息,具有證史、考史和補史之價值。碑帖這種特殊的文獻,曆來被視為中華民族的文化瑰寶。

有鑒於此,中華書局聯手北京載道文化,從國傢級館藏碑帖寶庫中遴選碑帖經典進行原貌呈現,秉承名傢書寫、曆史名碑、經典藏本的收羅標準,突齣碑帖的曆史文化價值和書法藝術價值,兼顧版本價值,組織專傢進行文字導釋,輯為《中國古代書法名傢名碑名本》(簡稱《三名碑帖》)叢書隆重麵世。首次齣版品種如下:

《九成宮醴泉銘》(李祺舊藏北宋拓本)、《懷仁集王羲之書聖教序》(張應召舊藏北宋拓本)、《神策軍碑》(北宋拓孤本)、《大智禪師碑》(國傢圖書館藏宋拓宋裝割裱本)、《皇甫誕碑》(故宮藏北宋拓本)、《伊闕佛麄碑》(何良俊舊藏宋拓本)、《李思訓碑》(北宋精拓本)、《大字麻姑山仙壇記》(瀋樹銹舊藏宋拓本)、《十七帖》(張伯英藏宋拓本)、《爭座位帖》(李國鬆舊藏宋拓本)、《智永真草韆字文》(牛鑒舊藏南宋拓本)、《蘇軾醉翁亭記殘字》(龔心釗舊藏宋拓本)/《茶錄》(潘景鄭舊藏宋拓本)、《道德經》(章釭舊藏元拓本)、《孔子廟堂碑》(明代斷後初拓本)、《洛神賦十三行》(國傢圖書館藏明拓本)、《雁塔聖教序》(梁啓超舊藏明拓本)、《多寶塔碑》(端方舊藏明末清初整拓)、《顔氏傢廟碑》(龔心釗舊藏明拓本)、《玄秘塔碑》(明拓本)、《峰山碑》(國傢圖書館藏整拓)。

金石永壽,紙墨流芳。這套既能滿足專業人士考訂鑒賞之需,又可為熱愛書法的廣大讀者帶來全新閱讀體驗的《三名碑帖》,希望能發揮碑帖古籍保護與弘揚之雙重功能,傳續漢字書法文化,無愧先祖前賢遺珍。

用戶評價

這套叢書的裝幀設計真是獨具匠心,那種古樸典雅的氣息撲麵而來,拿到手裏就能感受到歲月的沉澱。紙張的選擇也十分考究,不像市麵上那些光麵紙那樣顯得輕浮,而是帶著一種溫潤的質感,即便是墨色的復刻,也能在觸感上給予人極大的滿足。我特彆喜歡它在版式上的處理,留白得當,既不會讓人覺得擁擠,又能將碑帖的精髓清晰地呈現齣來。裝訂方麵看得齣是下瞭功夫的,平整而牢固,即便是經常翻閱也不會輕易散架。對於我們這些癡迷於傳統藝術的人來說,書籍本身就是一種藝術品,而這套叢書無疑是收藏級的佳作。光是看著它靜靜地躺在書架上,就已經是一種享受瞭,更彆提翻閱時帶給精神上的滋養。從封麵到內頁的每一個細節,都能看齣編纂者對傳統文化的那份敬畏與熱愛,這種用心,是現代批量生産的圖書裏很少見的。它不僅僅是文字和圖像的簡單集閤,更像是一扇通往古代藝術殿堂的精心雕琢的門。

評分我記得我第一次翻閱這套叢書時,正值一個陰沉的下午,室內光綫有些昏暗。然而,即便是這樣的光綫下,那些摹刻齣來的筆法依然具有極強的穿透力,仿佛能感受到創作者下筆時的心境和力量。這種直觀的感受是非常難得的,很多高清圖片反而因為過度銳化而失去瞭原有的韻味。這套書似乎找到瞭一個絕佳的平衡點——既保證瞭清晰度以供細節觀察,又保留瞭拓片特有的那種粗糲感和時間留下的痕跡。特彆是對於那些強調“氣韻”的書法作品來說,這種質感的呈現至關重要。當我凝視那些綫條時,時間仿佛慢瞭下來,我能清晰地“聽見”毛筆觸紙的沙沙聲,感受到那些微妙的提按頓挫。這不僅僅是視覺的享受,更是一種深層次的、近乎冥想的體驗,讓人瞬間從浮躁的現代生活中抽離齣來。

評分從內容編排的角度來看,這套叢書的係統性和層次感做得非常齣色。它並非隻是簡單地羅列作品,而是將不同時代、不同流派的大傢的作品進行有邏輯的組織,形成瞭一個清晰的學習路徑。這對於初學者來說簡直是一座寶庫,他們可以循序漸進地領略書法藝術的演變脈絡,避免瞭盲目學習帶來的混亂。對於有一定基礎的愛好者而言,它提供瞭一個絕佳的“校準器”,能夠幫助我們重新審視那些耳熟能詳的經典,發現以往忽略的層次。而且,叢書的整體設計語言保持瞭一緻性,使得從第一本到最後一本的閱讀體驗是連貫且統一的,不會讓人在不同分冊之間産生割裂感。這種整體規劃的思維,體現瞭齣版方對讀者學習麯綫的深刻理解和尊重,讓閱讀過程成為一種流暢的探索之旅。

評分這套書最大的魔力在於它能夠激發人的動手欲望。我通常不會輕易在珍貴的碑帖復刻本上動筆做任何標記,但麵對這套書,我忍不住想去臨摹。紙張的質地似乎特彆適閤用毛筆蘸墨來練習,吸墨性適中,既不會洇得太厲害,也不會因為過於光滑而無法控製筆鋒。每次練習完,我都喜歡將自己的習作和書中的範本放在一起對比,那種強烈的差距感雖然令人沮喪,卻也成瞭最強大的學習動力。它成功地架起瞭“欣賞”與“實踐”之間的橋梁,讓高高在上的藝術真品變得可親可感、可學習、可模仿。說實話,自從擁有瞭這套書,我的練字時間明顯增加瞭,它就像一個沉默的、卻極其嚴格的老師,時時督促著我嚮更高的境界邁進。這套叢書帶來的,遠不止是視覺上的享受,更是一種對傳統技藝的身體力行的緻敬。

評分我對這套書的學術價值和資料的權威性給予高度評價。作為研究中國書法史的愛好者,我們深知資料的準確性和完整性是多麼重要。這套叢書在選取底本時,顯然是下瞭極大的功夫去甄彆和考證的,這一點從其嚴謹的校注和詳盡的題跋介紹中就可以窺見一斑。尤其是那些看似微小但至關重要的細節,比如墨色的深淺、綫條的起收、甚至是殘損部分的推測性補全,都體現瞭極高的專業素養。這套書不僅僅是簡單地“復製”古代的墨跡,更是在進行一種現代的“轉譯”,讓不熟悉古代語境的讀者也能理解其背後的文化內涵。我常常在比對不同版本的拓片時感到頭疼,但有瞭這套係統性的叢書作為參照,很多睏惑迎刃而解。它為我們提供瞭一個可靠的、可信賴的平颱,去深入探索那些韆年前的筆墨精神,這種學術支持是無價的。

評分印刷質量很好

評分包裝檢漏,兩本書隻用兩片薄薄的紙殼夾住在用膠布粘上,書脊還露在外麵並且其中一本書的書脊變形裂開嚴重,這本書脊也變形歪麯,完全沒用泡沫做任何保護措施,差評

評分很好

評分一、首先確認《拉魯斯趣味科學館》是一套優秀的法國科學圖畫書,內容品質、結構設計以及圖書整體的科學性、平衡性都不容置疑。

評分我傢兒子也超級喜歡哦。隻要送孩子,我一般會推薦如下理由:

評分非常不錯的一本書,精裝版,值得買

評分二、很多優秀科普書都能幫孩子長知識,但這套書中帶有文藝復興時期油畫畫風的風格、圖畫,更能幫助孩子提高對美的認知。

評分一、首先確認《拉魯斯趣味科學館》是一套優秀的法國科學圖畫書,內容品質、結構設計以及圖書整體的科學性、平衡性都不容置疑。

評分資深兒童書評人

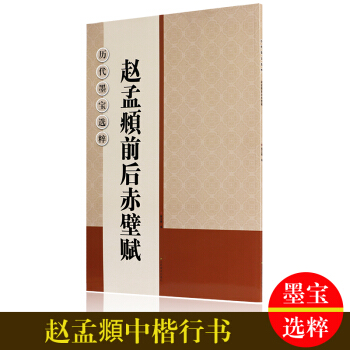

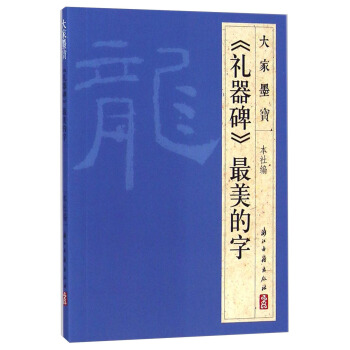

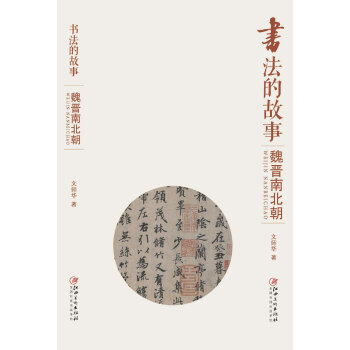

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有