具体描述

编辑推荐

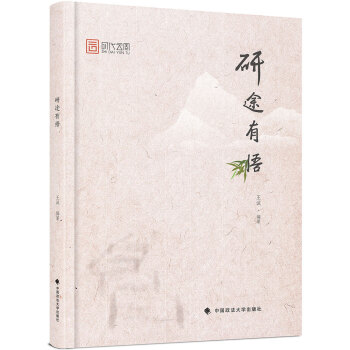

本书作者为专业硕士论证有效性分析及论说文写作辅导名师——王诚老师。

专业硕士的初试,是一场能力型选拔的考试,其考查的能力便是批判性思维。而批判性思维的养成更多的则是要在生活中培育。

本书便是以批判性思维为核心,精选了王诚老师微信公众号“专硕王诚”和“专业硕士备考”的原创文章,皆为对常见事务的思考,旨在通过生活事例,指导读者如何对待考研以及自我管理。

扬帆起航,相信,王老师的推文指导了你迷茫的前路;

一路相伴,深知,王老师的公众号陪伴了你备考的一路。

内容简介

本书并非教辅类书籍,而是社会科学类书籍。

本书精选了王诚老师微信公众号“专硕王诚”和“专业硕士备考”的原创文章,共计38篇。

本书以批判性思维为核心,分为上下两篇,上篇提供专硕复习建议,下篇指导学习和生活的自我管理。

上篇(共收录19篇文章):分四章,备考之初、备考建议、备考复试、是否二战;

下篇(共收录19篇文章):分四章,认知类、情感类、人际类、管理类。

本书精选王诚老师语录,共12条,放于书本各章之前。

用户评价

老实说,我拿到这本书的时候,其实是抱着一种比较怀疑的态度,毕竟市面上讲“悟道”的书太多了,大多是辞藻华丽但实质空洞。然而,《研途有悟》很快就打破了我的偏见。它的文字风格非常接地气,没有过多的故作高深,而是用一种近乎唠嗑的语气,分享了许多“过来人”的真实感受和踩过的“坑”。我尤其喜欢作者在讲述心态建设那一部分的描写。科研的道路上,焦虑感是挥之不去的阴影,这本书没有试图帮你彻底消除焦虑,而是教你如何与焦虑共存,如何将其转化为推动力。书中提到的一些“反直觉”的建议,比如“允许自己暂时没有进展”,反而让我感到如释重负。这种坦诚和真实,是很多官方教材所不具备的。它让我意识到,研究的本质是探索未知,过程中的挫折是常态,关键在于你如何应对和学习。这本书更像是一剂强心针,注入了研究者需要的韧性和幽默感。

评分这本书的文笔洗练而富有洞察力,没有拖泥带水,直击核心问题。它在处理“创新”这个令无数人头疼的概念时,提供了一种非常务实的解读:创新并非凭空创造,而是旧元素的全新组合与深度挖掘。书中大量的“思维导图式”的论述,对于习惯视觉化思考的我来说,简直是福音。例如,作者在探讨如何避免研究陷入“伪创新”时,列举了十几种常见的思维定势,并配以清晰的图示说明,让人一目了然,非常便于记忆和实践。我发现,这本书的精髓在于,它不仅仅传授“术”,更培养了“道”。它在潜移默化中改变了你对“学习”和“探索”这件事的认知模式,从被动接受知识,转变为主动构建知识体系。这本书更像是一次心灵的洗礼,让我对即将踏上的学术旅程充满了敬畏与期待。

评分读完这本《研途有悟》,最大的感受是它带来的“视野的拓宽”。作者似乎有一种魔力,能将研究领域中那些看似孤立的碎片知识点,串联成一张有机的、可以相互印证的网络。书中对学术诚信和研究伦理的讨论尤其深刻,它不仅仅是告诉我们“不能做什么”,更重要的是阐述了“为什么我们应该保持严谨和正直”,将学术规范提升到了关乎个人品格和学术生命的高度。这种由内而外的驱动力,比任何外部的约束都更有力量。此外,书中对未来研究趋势的预判也相当独到,帮助我跳出了当前的知识框架,思考未来几年内,我的研究领域可能发生哪些变革。这种前瞻性,使得这本书的价值超越了解决眼前问题的范畴,它培养的是一种长期的、适应性强的研究能力。

评分这本书的结构安排是教科书级别的典范。它巧妙地平衡了宏观的理论视野与微观的操作细节。从最初的选题灵感到最终的论文定稿,每一步骤都有详尽的拆解和关键点的提炼。我发现自己以前在文献综述部分常常感到力不从心,读完这本书里专门介绍“如何高效阅读与批判性吸收”的章节后,思路豁然开朗。作者提供了一套筛选信息和构建论点的实用工具箱,让你能快速从海量信息中提炼出最有价值的骨架。而且,它对跨学科研究的探讨也很有启发性,指出了如何打破学科壁垒,借鉴不同领域的思维模式来丰富自己的研究视角。这本书不是那种读一遍就束之高阁的工具书,它更像是一本可以伴随研究全程的案头参考,每当遇到瓶颈,翻开它总能找到新的启发点或者重新审视问题的角度。它的实用价值远超我的预期。

评分这本《研途有悟》的封面设计得非常简洁,留白很多,给人的感觉既有学术的严谨,又不失一种禅意的空灵。初翻开目录,就能感受到作者在梳理思路上的用心,章节划分逻辑清晰,像是把一个复杂的研究课题层层剥开,逐步引导读者深入。内容上,我个人最欣赏它对研究方法论的探讨,没有空泛地谈理论,而是结合了许多具体的案例和操作层面的建议。比如,书中对如何构建研究问题的独到见解,提供了一套行之有效的思维框架,避免了许多初学者容易陷入的“眉毛胡子一把抓”的困境。它不像某些教条式的指导手册,而是更像一位经验丰富的导师在耳边循循善诱,让你在迷茫时能找到方向感。读完前几章,我感觉自己对学术规范的理解不仅仅停留在表面,而是开始思考背后的逻辑和哲学基础,这对于提升研究的深度和原创性至关重要。总的来说,这本书为我推开了一扇新的窗户,让我对“如何做研究”有了更立体、更深刻的认识。

评分很好

评分据说发十个字的评价会送我京豆

评分书很好

评分好好好非常好,送得很快

评分书很好

评分挺不错的

评分很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢

评分据说发十个字的评价会送我京豆

评分还行

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有