具体描述

编辑推荐

时尚顽童让-保罗?高缇耶的一本简体中文版传记。我们也许再也买不到高缇耶设计的成衣了,但这本传记可以让我们走进那个时装年代,走进时尚顽童高缇耶的时代、走进那些天马行动的设计。

他是《第五元素》《碧海蓝天》《这个杀手不太冷》等电影经典形象的缔造者,他是麦当娜、朱丽叶比诺什、凯瑟琳·德纳芙、张国荣等诸多影星钟爱的时装设计师。

他是时尚圈的“伯乐”,鬼才设计师、爱马仕曾经的设计总监马丁·马吉拉,LV设计总监尼古拉·盖斯奇埃尔都曾做过他的助理。

“高缇耶是为数不多让我赞赏的欧洲人。从安特卫普皇家美术学院毕业后,我在米兰呆了两年左右,找不到工作……后来,我在高缇耶任评委的一次比赛中获得第二名。那天我没见到他,因为我太害羞了。然后我开始不停打电话,但是高缇耶的公司不需要助理,直到有一天高缇耶终于接见我,他想看我的作品集。听到这个消息我一下子愣住了,高兴得差点说不出话来。一个月后,他的合伙人弗朗西斯让我负责两季的服装设计。这个提议其实并不吸引人,但是能在高缇耶身边工作让我激动不已。他让我从他以前的设计中寻找灵感,可以加入个人想法,不过他并非次次满意。有一天,他说了一句让我醍醐灌顶的话,他说:‘马丁,你的想法都很好,但这不是高缇耶,是马吉拉!’”——马丁·马吉拉(曾任高缇耶助理)

马丁非常出色。他很具创意,我当时就觉得他会前途无量。他是难得一见的好助理,很久之后,尼古拉·盖斯奇埃尔(NicolasGhesquiere)进入服装界,他所做的不过是帮着复印和端咖啡罢了。他走之前我说:‘唉,我没法说对您的离去表示遗憾,因为我不清楚您在这里做了些什么。’后来,我们在巴黎世家领略到了他的天分,但是在我这里时,并没有显现出来。——高缇耶对LV设计总监尼古拉·盖斯奇埃尔和马丁·马吉拉的评价

内容简介

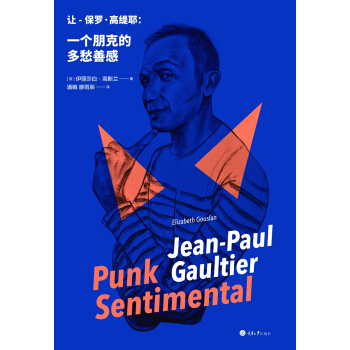

如果要对20世纪的时装设计师影响力进行排名,让-保罗?高缇耶应该在榜单的前列。在天马行空的叛逆上,他是亚历山大·麦昆的前辈;让朋克风席卷全球,他与“西太后”薇薇安·维斯特伍德一样功不可没。

颠覆性别的制约,内衣外穿、男人裙装,不论认同或反对,没有人能对高缇耶的设计无动于衷!

芭蕾舞裙配短身皮夹克,过膝长靴搭宽大条纹海军衫,还有麦当娜那身惊世骇俗的尖锥胸衣--从未停止反叛脚步的“时尚顽童”高缇耶,自1970年代起便持续在全球时尚界制造“噪音”,注入震撼。他大胆将街头文化带进高级时装,将秀场转变成剧场,并率先起用不同体态、种族甚至素人模特儿走秀。香奈儿和圣罗兰将中性风格融入女性服饰,然而,是高堤耶进一步挑战了男性形象,让男人穿上裙装。他颠覆常规的作风重新定义了美的概念,使得时尚更加丰富多元。

高缇耶的设计风格前卫,但本人总是带着温煦的笑容;他的设计一出手无不是大胆的“政治宣言”,个人却相当简约低调,注重隐私。《让-保罗?高缇耶:一个朋克的多愁善感》是高堤耶在“玩闹”时尚界30多年来的一本文字传记,让读者首次有机会深入认识这位调皮的大男孩、多愁善感的庞克。高缇耶生命中重要的际遇尽录书中,除了与各界名流合作的秘话、亲友的评价,他失去家人及爱侣时的哀痛与强忍,更是高缇耶少见的晦暗一面。伊丽莎白·高斯兰优美的笔触与记述,完整呈现了这位时尚大师独特的创作历程,同时侧写了1980年代后的时装发展与社会变革,读来宛如亲临一场令人心醉神迷的时装之旅。

作者简介

伊丽莎白·高斯兰(Elizabeth Gouslan),文化记者。自索邦大学取得文学硕士后,进入资深记者Jean-Francois Kahn所创办的《周四事件》(L’Evenement du Jeudi)周刊直到停刊,其后任职于《法国晚报》(France-Soir)、《费加洛报》(Le Figaro)文学版与《费加洛杂志》(Madame Figaro)文化版。目录

作者序天使的微笑

阿尔克伊,红色郊区

巨星卡丹

巴杜之约

安娜、唐老鸭、弗朗西斯与其他人

在巴黎发现宫,我们发现

朋克艺术和很酷的回忆

全面左倾

走路的最佳方式

平民试镜

复写纸

苏格兰裙还是双重信息

时尚圈的摇滚巨星

在脚尖上

灵魂的伤

麦当娜的穿衣法则

无头芭比

讲故事

捷径

巴黎是一场盛宴

大胆的魔术师

快抓狂的男人

国家之名:迪奥城

缝合点

无产阶级的未来

有些人喜欢他作秀

爱马仕外套

宛若男孩

漂亮女人

不虚荣的男人

用户评价

我一直对那些能够打破常规、创造出独特美学的艺术家深感着迷,让-保罗·高缇耶无疑是其中最耀眼的一位。这本书的名字——“一个朋克的多愁善感”——立刻吸引了我,因为它暗示了一种截然不同的叙事方式。我常常思考,在那些极具冲击力的时装背后,隐藏着怎样的内心世界?朋克的叛逆和不羁,与“多愁善感”的细腻和忧郁,这两个看似矛盾的词语,在高缇耶身上会碰撞出怎样的火花?我期待这本书能深入挖掘他的人生经历,探索他童年、青年时期对形成他独特美学的影响。或许,他早年的经历让他对社会有着敏锐的洞察,而“朋克”正是他表达这种洞察的一种方式。而“多愁善感”则可能是他面对世界时的真实情感流露,是对美好易逝的感慨,是对人情冷暖的体悟。我希望这本书不仅仅罗列他的作品,更能呈现他创作过程中的心路历程,他如何从生活中汲取灵感,如何将内心的情感转化为服装上的视觉语言。我渴望看到,一个不被定义、不被束缚的艺术家,如何用他的方式,拥抱生命的复杂与矛盾。

评分我一直对那些能跨越界限的艺术家充满敬意,而让-保罗·高缇耶无疑是其中的佼佼者。他的作品,总能在第一时间抓住我的眼球,让我既感到震撼,又觉得异常熟悉,仿佛触碰到了内心深处某种原始的情感。这本书的名字,让我对“朋克的多愁善感”这一概念产生了浓厚的兴趣。我总觉得,朋克与其说是一种音乐风格,不如说是一种态度,一种敢于挑战、敢于质疑的精神。而“多愁善感”则似乎指向了艺术家内心最柔软、最脆弱的部分。我好奇的是,高缇耶是如何将这两种看似矛盾的特质巧妙地结合在一起的?是不是在他的设计中,那些尖锐的廓形、大胆的色彩,都包裹着一层难以言说的忧郁或怀旧?我设想,书中会描绘他如何在巴黎的街头寻找灵感,如何在工作室里与那些叛逆的缪斯们碰撞出火花,又如何在每一次谢幕时,将自己的情感倾注于那些用布料和剪刀塑造出的生命。我期待它能提供一个全新的视角,让我不再仅仅将高缇耶视为一个设计大师,而是理解他作为一个复杂个体,如何用他的艺术回应着时代,回应着他内心的波澜。我希望这本书能让我看到,在那些闪耀的T台背后,是一个怎样不断挣扎、不断探索的灵魂。

评分当我看到这本书的名字时,脑海中立刻浮现出让-保罗·高缇耶那些令人过目不忘的设计。他总是能将最意想不到的元素巧妙地融合,创造出既前卫又充满人情味的作品。而“一个朋克的多愁善感”这个书名,则点亮了我对这位设计师更深层次的探索欲望。我一直觉得,真正的艺术往往源于内心的某种张力,而朋克的叛逆精神与“多愁善感”的细腻情感,恰好构成了一种引人入胜的对比。我好奇这本书是否会深入探讨高缇耶的成长背景,他如何在充满挑战的环境中,孕育出如此独特的艺术视野?是否会描绘他如何从街头文化、从反叛精神中汲取力量,并将这些元素转化为他标志性的时尚语言?更重要的是,我期待书中能够揭示,那些看似张扬的设计背后,是否隐藏着一段段关于爱、失去、以及对世界深刻体悟的故事?我希望这本书能让我看到,高缇耶不仅仅是一位时装设计师,更是一位用服装讲述生命故事的艺术家,他用他的作品,回应着那些关于成长、关于情感、关于人生百态的深刻思考。

评分当我在书架上看到这本书的名字时,我的脑海里立刻涌现出一些关于让-保罗·高缇耶的零散印象。我知道他是一个颠覆者,一个敢于将一切不可能变成现实的设计鬼才。但“朋克的多愁善感”这个组合,却像一颗投入平静湖面的石子,激起了我内心深处的涟漪。朋克,我总觉得它代表着一种原始的、不受束缚的力量,一种对既定规则的蔑视。而“多愁善感”,则是一种细腻的、易于被触动的内心世界。我很好奇,高缇耶如何在这两者之间找到平衡点,甚至将它们融为一体?这本书会不会深入探讨他早期的经历,那些让他形成独特世界观的事件?会不会描绘他如何从街头文化、从边缘人群中汲取灵感,并将这些元素转化为一种充满生命力的时尚语言?我期待书中能有大量的插图,展示他那些令人惊叹的设计,并配以文字,解释这些设计背后的故事和情感。我希望这本书不仅仅是关于时尚的表面文章,而是能让我感受到,高缇耶的艺术创作,是对他内心深处情感的一种宣泄和表达。我渴望了解,是什么样的“多愁善感”,让他如此义无反顾地拥抱“朋克”的自由和不羁。

评分一本关于高缇耶的传记,我一直很好奇他如何能将极端的朋克精神与深刻的个人情感融为一体,创造出如此令人惊叹的时尚作品。这本书的名字就暗示了一种内在的张力,一种火焰与泪水并存的美学。我脑海中浮现出他在T台上的那些大胆宣言,那些颠覆传统、挑战社会规范的设计,比如他标志性的尖锥胸罩,或是将日常物品升华为高级时装的巧思。但名字里的“多愁善感”又让我联想到,在这所有叛逆和张扬的背后,是否隐藏着一个敏感而细腻的心灵?这本书或许会深入挖掘他童年经历、成长环境,甚至是他所经历过的爱情和失去,来解释他为何会走上这条独特的艺术之路。我期待它能揭示,那些看似粗粝的朋克元素,是如何被他转化为一种独特的、充满人性的表达方式。我希望这本书不仅仅是关于服装和秀场的堆砌,而是能让我感受到设计师本人强烈的个性和他对世界的独特观察。或许,朋克骨子里的反叛,恰恰是他内心深处某种纯粹情感的呐喊,是对世界不公或虚伪的控诉,而“多愁善感”则是他面对这一切时,最真实的反应。我希望这本书能让我看到,时尚不仅仅是表面的华丽,更是一种承载着个体生命体验的艺术形式,一种直击人心的力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有