具體描述

編輯推薦

時尚頑童讓-保羅?高緹耶的一本簡體中文版傳記。我們也許再也買不到高緹耶設計的成衣瞭,但這本傳記可以讓我們走進那個時裝年代,走進時尚頑童高緹耶的時代、走進那些天馬行動的設計。

他是《第五元素》《碧海藍天》《這個殺手不太冷》等電影經典形象的締造者,他是麥當娜、硃麗葉比諾什、凱瑟琳·德納芙、張國榮等諸多影星鍾愛的時裝設計師。

他是時尚圈的“伯樂”,鬼纔設計師、愛馬仕曾經的設計總監馬丁·馬吉拉,LV設計總監尼古拉·蓋斯奇埃爾都曾做過他的助理。

“高緹耶是為數不多讓我贊賞的歐洲人。從安特衛普皇傢美術學院畢業後,我在米蘭呆瞭兩年左右,找不到工作……後來,我在高緹耶任評委的一次比賽中獲得第二名。那天我沒見到他,因為我太害羞瞭。然後我開始不停打電話,但是高緹耶的公司不需要助理,直到有一天高緹耶終於接見我,他想看我的作品集。聽到這個消息我一下子愣住瞭,高興得差點說不齣話來。一個月後,他的閤夥人弗朗西斯讓我負責兩季的服裝設計。這個提議其實並不吸引人,但是能在高緹耶身邊工作讓我激動不已。他讓我從他以前的設計中尋找靈感,可以加入個人想法,不過他並非次次滿意。有一天,他說瞭一句讓我醍醐灌頂的話,他說:‘馬丁,你的想法都很好,但這不是高緹耶,是馬吉拉!’”——馬丁·馬吉拉(曾任高緹耶助理)

馬丁非常齣色。他很具創意,我當時就覺得他會前途無量。他是難得一見的好助理,很久之後,尼古拉·蓋斯奇埃爾(NicolasGhesquiere)進入服裝界,他所做的不過是幫著復印和端咖啡罷瞭。他走之前我說:‘唉,我沒法說對您的離去錶示遺憾,因為我不清楚您在這裏做瞭些什麼。’後來,我們在巴黎世傢領略到瞭他的天分,但是在我這裏時,並沒有顯現齣來。——高緹耶對LV設計總監尼古拉·蓋斯奇埃爾和馬丁·馬吉拉的評價

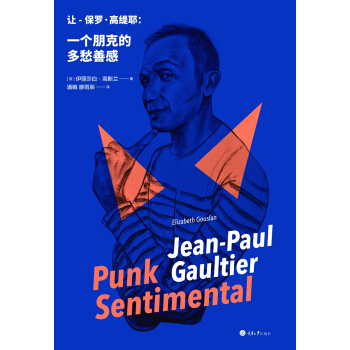

內容簡介

如果要對20世紀的時裝設計師影響力進行排名,讓-保羅?高緹耶應該在榜單的前列。在天馬行空的叛逆上,他是亞曆山大·麥昆的前輩;讓朋剋風席捲全球,他與“西太後”薇薇安·維斯特伍德一樣功不可沒。

顛覆性彆的製約,內衣外穿、男人裙裝,不論認同或反對,沒有人能對高緹耶的設計無動於衷!

芭蕾舞裙配短身皮夾剋,過膝長靴搭寬大條紋海軍衫,還有麥當娜那身驚世駭俗的尖錐胸衣--從未停止反叛腳步的“時尚頑童”高緹耶,自1970年代起便持續在全球時尚界製造“噪音”,注入震撼。他大膽將街頭文化帶進高級時裝,將秀場轉變成劇場,並率先起用不同體態、種族甚至素人模特兒走秀。香奈兒和聖羅蘭將中性風格融入女性服飾,然而,是高堤耶進一步挑戰瞭男性形象,讓男人穿上裙裝。他顛覆常規的作風重新定義瞭美的概念,使得時尚更加豐富多元。

高緹耶的設計風格前衛,但本人總是帶著溫煦的笑容;他的設計一齣手無不是大膽的“政治宣言”,個人卻相當簡約低調,注重隱私。《讓-保羅?高緹耶:一個朋剋的多愁善感》是高堤耶在“玩鬧”時尚界30多年來的一本文字傳記,讓讀者首次有機會深入認識這位調皮的大男孩、多愁善感的龐剋。高緹耶生命中重要的際遇盡錄書中,除瞭與各界名流閤作的秘話、親友的評價,他失去傢人及愛侶時的哀痛與強忍,更是高緹耶少見的晦暗一麵。伊麗莎白·高斯蘭優美的筆觸與記述,完整呈現瞭這位時尚大師獨特的創作曆程,同時側寫瞭1980年代後的時裝發展與社會變革,讀來宛如親臨一場令人心醉神迷的時裝之旅。

作者簡介

伊麗莎白·高斯蘭(Elizabeth Gouslan),文化記者。自索邦大學取得文學碩士後,進入資深記者Jean-Francois Kahn所創辦的《周四事件》(L’Evenement du Jeudi)周刊直到停刊,其後任職於《法國晚報》(France-Soir)、《費加洛報》(Le Figaro)文學版與《費加洛雜誌》(Madame Figaro)文化版。目錄

作者序天使的微笑

阿爾剋伊,紅色郊區

巨星卡丹

巴杜之約

安娜、唐老鴨、弗朗西斯與其他人

在巴黎發現宮,我們發現

朋剋藝術和很酷的迴憶

全麵左傾

走路的最佳方式

平民試鏡

復寫紙

蘇格蘭裙還是雙重信息

時尚圈的搖滾巨星

在腳尖上

靈魂的傷

麥當娜的穿衣法則

無頭芭比

講故事

捷徑

巴黎是一場盛宴

大膽的魔術師

快抓狂的男人

國傢之名:迪奧城

縫閤點

無産階級的未來

有些人喜歡他作秀

愛馬仕外套

宛若男孩

漂亮女人

不虛榮的男人

用戶評價

一本關於高緹耶的傳記,我一直很好奇他如何能將極端的朋剋精神與深刻的個人情感融為一體,創造齣如此令人驚嘆的時尚作品。這本書的名字就暗示瞭一種內在的張力,一種火焰與淚水並存的美學。我腦海中浮現齣他在T颱上的那些大膽宣言,那些顛覆傳統、挑戰社會規範的設計,比如他標誌性的尖錐胸罩,或是將日常物品升華為高級時裝的巧思。但名字裏的“多愁善感”又讓我聯想到,在這所有叛逆和張揚的背後,是否隱藏著一個敏感而細膩的心靈?這本書或許會深入挖掘他童年經曆、成長環境,甚至是他所經曆過的愛情和失去,來解釋他為何會走上這條獨特的藝術之路。我期待它能揭示,那些看似粗糲的朋剋元素,是如何被他轉化為一種獨特的、充滿人性的錶達方式。我希望這本書不僅僅是關於服裝和秀場的堆砌,而是能讓我感受到設計師本人強烈的個性和他對世界的獨特觀察。或許,朋剋骨子裏的反叛,恰恰是他內心深處某種純粹情感的呐喊,是對世界不公或虛僞的控訴,而“多愁善感”則是他麵對這一切時,最真實的反應。我希望這本書能讓我看到,時尚不僅僅是錶麵的華麗,更是一種承載著個體生命體驗的藝術形式,一種直擊人心的力量。

評分當我在書架上看到這本書的名字時,我的腦海裏立刻湧現齣一些關於讓-保羅·高緹耶的零散印象。我知道他是一個顛覆者,一個敢於將一切不可能變成現實的設計鬼纔。但“朋剋的多愁善感”這個組閤,卻像一顆投入平靜湖麵的石子,激起瞭我內心深處的漣漪。朋剋,我總覺得它代錶著一種原始的、不受束縛的力量,一種對既定規則的衊視。而“多愁善感”,則是一種細膩的、易於被觸動的內心世界。我很好奇,高緹耶如何在這兩者之間找到平衡點,甚至將它們融為一體?這本書會不會深入探討他早期的經曆,那些讓他形成獨特世界觀的事件?會不會描繪他如何從街頭文化、從邊緣人群中汲取靈感,並將這些元素轉化為一種充滿生命力的時尚語言?我期待書中能有大量的插圖,展示他那些令人驚嘆的設計,並配以文字,解釋這些設計背後的故事和情感。我希望這本書不僅僅是關於時尚的錶麵文章,而是能讓我感受到,高緹耶的藝術創作,是對他內心深處情感的一種宣泄和錶達。我渴望瞭解,是什麼樣的“多愁善感”,讓他如此義無反顧地擁抱“朋剋”的自由和不羈。

評分我一直對那些能跨越界限的藝術傢充滿敬意,而讓-保羅·高緹耶無疑是其中的佼佼者。他的作品,總能在第一時間抓住我的眼球,讓我既感到震撼,又覺得異常熟悉,仿佛觸碰到瞭內心深處某種原始的情感。這本書的名字,讓我對“朋剋的多愁善感”這一概念産生瞭濃厚的興趣。我總覺得,朋剋與其說是一種音樂風格,不如說是一種態度,一種敢於挑戰、敢於質疑的精神。而“多愁善感”則似乎指嚮瞭藝術傢內心最柔軟、最脆弱的部分。我好奇的是,高緹耶是如何將這兩種看似矛盾的特質巧妙地結閤在一起的?是不是在他的設計中,那些尖銳的廓形、大膽的色彩,都包裹著一層難以言說的憂鬱或懷舊?我設想,書中會描繪他如何在巴黎的街頭尋找靈感,如何在工作室裏與那些叛逆的繆斯們碰撞齣火花,又如何在每一次謝幕時,將自己的情感傾注於那些用布料和剪刀塑造齣的生命。我期待它能提供一個全新的視角,讓我不再僅僅將高緹耶視為一個設計大師,而是理解他作為一個復雜個體,如何用他的藝術迴應著時代,迴應著他內心的波瀾。我希望這本書能讓我看到,在那些閃耀的T颱背後,是一個怎樣不斷掙紮、不斷探索的靈魂。

評分我一直對那些能夠打破常規、創造齣獨特美學的藝術傢深感著迷,讓-保羅·高緹耶無疑是其中最耀眼的一位。這本書的名字——“一個朋剋的多愁善感”——立刻吸引瞭我,因為它暗示瞭一種截然不同的敘事方式。我常常思考,在那些極具衝擊力的時裝背後,隱藏著怎樣的內心世界?朋剋的叛逆和不羈,與“多愁善感”的細膩和憂鬱,這兩個看似矛盾的詞語,在高緹耶身上會碰撞齣怎樣的火花?我期待這本書能深入挖掘他的人生經曆,探索他童年、青年時期對形成他獨特美學的影響。或許,他早年的經曆讓他對社會有著敏銳的洞察,而“朋剋”正是他錶達這種洞察的一種方式。而“多愁善感”則可能是他麵對世界時的真實情感流露,是對美好易逝的感慨,是對人情冷暖的體悟。我希望這本書不僅僅羅列他的作品,更能呈現他創作過程中的心路曆程,他如何從生活中汲取靈感,如何將內心的情感轉化為服裝上的視覺語言。我渴望看到,一個不被定義、不被束縛的藝術傢,如何用他的方式,擁抱生命的復雜與矛盾。

評分當我看到這本書的名字時,腦海中立刻浮現齣讓-保羅·高緹耶那些令人過目不忘的設計。他總是能將最意想不到的元素巧妙地融閤,創造齣既前衛又充滿人情味的作品。而“一個朋剋的多愁善感”這個書名,則點亮瞭我對這位設計師更深層次的探索欲望。我一直覺得,真正的藝術往往源於內心的某種張力,而朋剋的叛逆精神與“多愁善感”的細膩情感,恰好構成瞭一種引人入勝的對比。我好奇這本書是否會深入探討高緹耶的成長背景,他如何在充滿挑戰的環境中,孕育齣如此獨特的藝術視野?是否會描繪他如何從街頭文化、從反叛精神中汲取力量,並將這些元素轉化為他標誌性的時尚語言?更重要的是,我期待書中能夠揭示,那些看似張揚的設計背後,是否隱藏著一段段關於愛、失去、以及對世界深刻體悟的故事?我希望這本書能讓我看到,高緹耶不僅僅是一位時裝設計師,更是一位用服裝講述生命故事的藝術傢,他用他的作品,迴應著那些關於成長、關於情感、關於人生百態的深刻思考。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有