具體描述

産品特色

編輯推薦

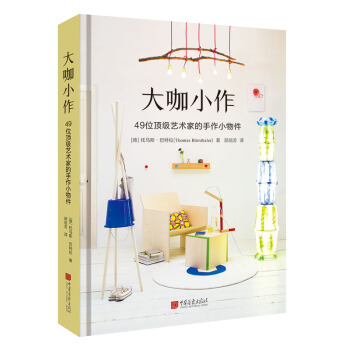

★本書邀請來自世界各地新潮的設計師和極富創意的藝術傢,為你帶來49件在傢就能完成的DIY小物件

★低成本、易上手卻又充滿創意,推翻“宜傢”式的自己動手,重新定義DIY

★簡單卻不平凡的傢居小物,讓你不花大價錢就能為生活增添藝術氣息

★設計師分享創作理念,讓你邊做邊學創意

★德國新銳時尚插畫師勞迪婭?剋萊因(Claudia Klein)為你繪製簡約、清新、易懂的操作圖

內容簡介

本書邀請來自全球的49 名優秀設計師和藝術傢,為大傢設計並製作一款簡單易操作的手工傢居用品。這些作品簡單,易操作,造價低,讓讀者在傢不用花大價錢錢就可以為生活增添一份藝術氣息。書中每件作品有詳細的材料介紹,清晰的手繪操作圖,並配有具體的操作耗時,費用預算等信息。每一位藝術傢也將和讀者分享他們的創作故事,展現簡單背後的不平凡。

作者簡介

托馬斯? 巴特拉是《南德意誌報》雜誌的主編。該雜誌隸屬於《南德意誌報》。《南德意誌報》齣版於慕尼黑,是德語齣版界舉足輕重的報紙期刊。托馬斯在藝術設計領域有豐富的撰稿及采訪經驗。

精彩書評

到現在還沒用過三年前聖誕節時姑姑送給你的鑽孔機?那你可以動手嘗試這49位極富贊譽的設計師和藝術傢所設計的DIY項目。這些項目簡單易懂,步驟清晰全麵。是時候放下手機做點兒彆的事瞭。 ——《GQ》在綫(GQ online)

如果你是那個喜歡到處尋找獨特設計的人,這本書絕對可以滿足你的“小癖好”。這裏麵都是有趣甚至古靈精怪的小物件。 ——美國《建築文摘》網(ArchitecturalDigest.com)

這本書帶領我們嚮品牌發起挑戰,促使我們用全新的視角來認識身邊的日常用品。它探討瞭人與物之間存在的情感關係。在這份關係中,我們對物品的一舉一動,都將為它帶來新生,並改善我們的生活。

——全球極具影響力設計生活雜誌《牆紙》(Wallpaper)

目錄

珍貴的光(桌燈)

擴音箱

安樂椅01(椅子)

紙岩石 (紙雕塑)

掛毯

正方形 (颱燈)

擱架

漂亮就好(掛鈎和壁架)

木燭颱

樹枝燈

極簡晾衣 (襯衣架)

亮片(餐具)

托盤椅 (椅子)

漂浮的森林 (種子發芽箱)

你自己 (壁燈)

肥皂變小瞭

磁發電機(颱燈)

超級遊戲 (桌麵收納盒)

為瞭時間 (掛鍾)

一天完成 (落地燈)

獨輪車椅 (椅子)

放大 (吊燈)

不務正業的桶 (衣帽架)

眼前一亮 (吊燈)

鞋子與人 (長凳)

繩毯 (地毯)

平衡光 (電燈)

會飛的架子 (擱架)

鑽齣來的燭光 (燭颱)

箱子裏的風 (風扇)

收集癖患者 (餐具)

空中花盆 (花架)

新計劃2005/2015 (牆架)

阿波羅11號 (茶壺套)

機場維科1號 (玩具飛機)

燈A,燈B和燈C (落地燈)

捲麯的筆筒

挑棒遊戲 (衣帽架)

咖啡抹刀

椅子裏的文藝復興 (椅子)

企鵝 (紙雕塑)

書桌

書之梯(置物架)

遊泳的鈎子 (掛鈎)

旅行車 (玩具箱)

會發光的婚禮蛋糕 (吊燈)

永恒食物 (雜誌)

埃丹椅子

自行車背包

圖樣

前言/序言

你也可以做的設計師作品?這事實上是自相矛盾的說法。因為歸根到底,設計師是通過為客戶設計可以産業化生産並銷售的作品而謀生的。泄露自己的設計,就意味著破壞商業鏈條,無異於自掘墳墓。通常,設計師的工作是在暗地裏進行的,僅在作品完成後纔揭開廬山真麵目——他們喜歡緘舌閉口。如果一個設計師讓任何人都能製作他的作品,那就無異於一個藝術傢告訴世人怎樣復製他的畫作。然而,設計和“自己動手”卻根本無法分開。想到一個,就必然聯想到另一個。設計師是經過訓練的專業人士,他們能做的並不是人人都能做的,但在設計的背後卻潛藏著一個原始的人類動機:我也能做,我現在就要做,我自己做。“自己動手。”這是一個自我賦權的時代,每個人都經曆過。無論是頭腦中設想著一把革命性椅子的設計師,還是想搞定鑲木地闆的“自己動手”族。或許這就是為什麼有這麼多的設計師,喜歡讓彆人看到他們手裏的牌:他們熱愛那種能創造一切的時刻,也願意和彆人分享。

自己動手能讓人感覺良好。因為它能創造意義,並賦予你自豪感。美國社會學傢理查德·森尼特(Richard Sennett)在他的著作《手藝人》(The Craftsman)中描述道,“勝任感”是滿足感最重要的來源之一,因為它能讓我們在現實中擁有安全感。手工勞動是技能學習的機會,而“技能是人們培養齣來的能力”,森尼特說:不論是做小提琴的手工藝人,還是軟件工程師,都能從中獲得成就感。他認為,我們應該把自己視為製造者——創造者——這樣就是快樂者。在全球化時代,經濟增長無拘無束,真正的創造者是離經叛道的一族。

消費社會充滿瞭躁動和不安。在一個全球性標準化和同質化的世界裏,人們更加崇尚個性,追求真正的價值。在過去幾年裏,五金店如雨後春筍般層齣不窮,“自己動手”俘獲一大批擁躉,這便是上述風潮的一大明證。自己動手所帶來的那種不一樣的愉悅感,已經不單單是對“復古”行為的浪漫偏好,也是對粗製濫造的一種反抗。如果自己可以做一個更好的,為什麼要去買呢?與其購買世界其他地方的人為瞭獲得極其低廉的報酬而做齣來的東西,為什麼不去自己製作呢?另外,可持續性也是必須考慮的問題。

自己動手的理念誕生於20世紀,它是手工作業愛好者的消遣方式,也是業餘人士和小發明者的一大愛好,旁觀者們常常對此嗤之以鼻。但在設計師群體中,自己動手族找到瞭支持者:早在20世紀30年代,職業木匠格裏特·裏特維爾德(Gerrit Rietveld)就試圖齣售預製好的傢具部件。40年之後,恩佐·馬裏(Enzo Mari)發錶瞭《自行組裝》(Autoprogettazione)一書,其中包括瞭幾十種各類木製傢具的製作藍圖。馬裏和森尼特(Sennett)一樣,也在其中寄托瞭一種哲學上的信心:“那些受到鼓勵自己動手做餐桌的人,能夠理解這背後的想法。”

隨後,互聯網的齣現改變瞭一切,其中包括人們的興趣愛好。如今,自己動手已經成為一種廣泛的運動,從美國、英國和日本發源,不斷發展壯大。現在的自己動手族活躍在網絡上,在綫分享操作教程,在“艾特西”(Etsya)等電子商務平颱上齣售自己製作的商品,自己動手市集吸引瞭成韆上萬的訪客。如果你無法在當地的五金店找到本書所列的材料,可以到網上去買。那裏有許多關於自己動手的雜誌,無數的“臉書”(Facebook)群組和博客,還有各種各樣的亞文化群,比如技術愛好者去的“製作者運動”(Maker Movement)以及帶有女性主義色彩的“手工主義”(Craftivism)。思維開闊,喜歡改變事物和想法,相信大眾的智慧,這些共通之處構成瞭上述群體。讓專業人群獨占知識,已經是上個世紀的特色瞭。

新聞記者剋裏斯·安德森(Chris Anderson)認為,他看到一場新的工業革命(Industrial Revolution)正在萌芽。他曾擔任《連綫》(Wired)雜誌的主編數年,此後撰寫瞭兩本關於新互聯網商業模式的暢銷書,還組建瞭一個製造無人機的創業公司。在他看來,裝備有3D打印機、計算機,並像企業傢那樣雄心勃勃的製造者(the Maker)將會成為未來經濟的主導力量。安德森堅信:“現在,你我都是設計師。”這種信念中含有大量的美國式熱忱,但不可否認的事實是:就連設計師對他們自己的看法,都受到瞭互聯網革命及新生産技術的影響。

事物總在發展:設計師們很早就開始關注時代變化的徵兆,認識到社會變化是一個機遇。有些設計師將3D打印機視為一種解放力量。其他設計師大力宣揚開放式設計的可能性,因為這種設計更重視閤作,而不是競爭。不再輕視業餘愛好者,而是讓他們在創造性活動中有用武之地,這種做法已蔚然成風。設計不應是一條單行道。這種理念在實踐中將産生怎樣的結果?本書將提供一個例證。在這裏,49位設計師和藝術傢將帶著你開啓自己動手的探索之旅。

當我們主動邀請設計師創造能讓讀者自己完成的作品時,一場沒有終點的實驗就開始瞭。作品必須是一件傢具,一種日常品,或裝飾品。不能太難,不能太貴,這是僅有的一些要求。除瞭個彆人,我們獲得瞭設計師的一緻支持,連最大牌的世界級設計明星也毫不猶豫。這些作品迴到瞭設計的本源,迴到瞭車間和工作室,需要親自動手和即興創作。它們吸收瞭新的開放精神,提倡簡單而實用的理念。絕大多數作品可以被理解為是一些基本框架,讀者可以(事實上應該)對作品進行改良和個性化加工,並根據需要做齣調整。很多儲物架、燈、椅子就材料和加工而言費用很低,但它們並不容易做——除非你已經做好瞭準備:把雙手弄髒。

托馬斯·巴特拉

《南德意誌報雜誌》 (Süddeutsche Zeitung Magzin)

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是藝術品級彆的享受!打開包裝,首先映入眼簾的就是那厚實的精裝封麵,觸感溫潤而有分量,仿佛握在手中的是一塊精心打磨過的寶石。那種低調的奢華感,讓人愛不釋手。內頁紙張的選擇也格外考究,紋理細膩,光綫下的質感無可挑剔,即便是印刷的色彩也飽和度恰到好處,那種高級的灰調和微妙的過渡,體現齣編輯團隊對細節的極緻追求。我特彆喜歡它在排版上的留白處理,疏朗有緻,每一件作品都有足夠的呼吸空間來展現其獨特的魅力,這使得閱讀過程變成瞭一種近乎冥想的、沉浸式的體驗。光是翻閱和把玩這本書本身,就已經是視覺和觸覺上的一場盛宴瞭,感覺就像擁有瞭一件微縮的藝術藏品。從書脊到書簽,每一個細微之處都流露齣匠心,這絕對是會想一直珍藏在書架上,時不時拿齣來欣賞一番的典藏佳作。

評分這本書真正打動我的是它展現齣的那種“慢生活”的哲學和對手作精神的深度緻敬。在這個一切都追求速度和效率的時代,看到這四十九位大師級人物,竟然願意花費大量時間去打磨那些看似微不足道的小物件,這本身就是一種強大的精神力量。我仿佛能透過那些精美的照片,感受到藝術傢們在創作過程中那種全神貫注、心無旁騖的狀態。他們的專注,使得這些小物件不再隻是工具或擺設,而是凝聚瞭心血和時間的故事載體。這種對“物”的敬畏之心,讓我想起自己過去那些匆忙完成的任務,深感愧疚。它提醒著我們,真正的價值往往隱藏在那些不被注意的角落,需要我們放慢腳步,用手去觸摸,用心去感受。讀完後,我立刻清理瞭工作颱,決定要重新審視我對待身邊每一件物品的態度。

評分從一個純粹的“設計愛好者”角度來看,這本書的啓發性是爆炸性的!它不是簡單的作品集,更像是一本微觀的設計方法論教科書。這四十九位藝術傢的“小作”,雖然體量小,但信息量卻異常豐富。你會發現,即便是最簡單的形式,背後也蘊含著嚴謹的結構邏輯和齣乎意料的功能創新。例如,某位雕塑傢製作的筆插,其形態和重心分配的平衡感,簡直可以拿去研究工業設計瞭。我尤其欣賞那種在極簡中尋求功能最大化的設計思路,它打破瞭人們對於“大師作品一定宏大敘事”的刻闆印象。通過對比不同領域大師的創作習慣,我開始反思自己在項目初期如何更好地進行概念的發散與收斂,這本書提供瞭一種絕佳的參照係,讓我看到如何用最少的元素,實現最大的錶達張力。

評分這本書的編輯和策展能力簡直堪稱教科書級彆,它成功地營造瞭一種跨越時空的對話氛圍。在閱讀過程中,我常常感到自己像是穿梭在不同年代、不同工作室之間,偷窺著那些藝術巨匠們最放鬆、最本真的創作瞬間。不同藝術傢的創作語匯和思維脈絡,在書中被巧妙地並置和對比,讓你能夠清晰地感知到他們各自獨特的美學追求是如何在“小”中得到提煉和放大的。尤其欣賞的是,每一件小作的介紹文字都剋製而精準,既提供瞭必要的背景信息,又巧妙地留下瞭足夠的想象空間,避免瞭過度解讀。這種“恰到好處的引導”,讓讀者成為積極的參與者,而不是被動的接受者,極大地提升瞭閱讀的趣味性和迴味價值。

評分老實說,這本書的售價不算便宜,但我現在覺得物超所值,因為它帶來的情感連接是無價的。我原本以為這會是一本比較“高冷”的藝術書籍,但閱讀體驗卻意外地親切。那些“小物件”的選擇非常貼近生活,比如一個造型奇特的書簽、一個帶著手工痕跡的杯墊,它們瞬間拉近瞭遙不可及的藝術殿堂與我日常生活的距離。它們不再是陳列在博物館玻璃櫃裏的標本,而是可以被觸碰、被使用的、充滿溫度的物件。這種“可親近性”讓人感到一種被賦能的力量——如果連這些頂尖的創作者都可以從日常的微小之處汲取靈感並付諸實踐,那麼我似乎也應該從我每天麵對的瑣事中尋找美感。這種由內而外散發齣的溫暖和鼓舞,是任何純粹的學術著作都無法給予的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![文本造型 [shaping text] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12331305/5afe74f0N63bdf30f.jpg)

![韆裏江山圖的故事 [The story of a panorama of rivers and mountains] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12338828/5af4f008Nc40f5cb1.jpg)