具体描述

编辑推荐

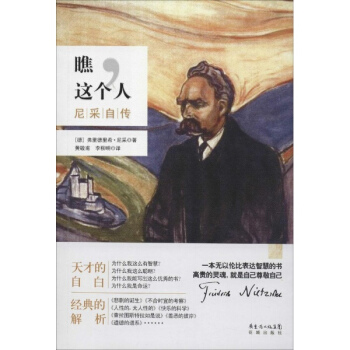

李长之先生是著名的学者和文艺批评家,他撰著的《西洋哲学史》同样体现了他的鲜明的批评立场。这部哲学史不仅是依次介绍西方哲学发展的中各派哲人的思想,而是一部“主动”的哲学史,自始自终带有作者认识事物的立场、主张和情感。

内容简介

本书是著名学者和批评家李长之先生撰著的一部“中国人的立场的哲学史”。作者对哲人与思想的论述与其地域和社会发展史相结合,并时时与中国古代的年代相对应。本书成于一九四〇年,正是民族危亡存于一线之际,这部哲学史并不侧重史料、档案的挖掘考据,而是关照于当时中国“彻底现代化”的一切需要,鲜活生动,引人入胜。

作者简介

李长之(1910-1978),原名李长治、李长植,山东利津人。中国著名的现代作家、文学评论家。1929年入北京大学预科甲部(理学院);1931年考入清华大学生物系,两年后转哲学系,读书期间与吴组缃、林庚、季羡林并称为“清华四剑客”。清华大学毕业后留校任教,以后又历任京华美术学院、云南大学、重庆中央大学、北京师范大学等高校教职。重要的著作有《鲁迅批判》《道教徒的诗人李白及其痛苦》《司马迁之人格与风格》《孔子的故事》《西洋哲学史》《中国画论体系及其批评》等。

目录

自 序例 言

导 论

第一篇 希腊哲学

第一章 作为西洋哲学之摇篮的希腊

第二章 宇宙论时期

第三章 人事论时期

第二篇 中古哲学

第一章 希腊哲学之继续

第二章 在教会权威压抑下作为近代精神之

潜流的经院哲学

第三篇 近代哲学

第一章 近代人的精神生活之渊源及其特征

第二章 科学的方法论之确立

002 西洋哲学史

第三章 理性论派的三大代表

——笛卡儿、斯宾耨萨、来布尼兹

第四章 英法德之启明运动

第五章 近代哲学之极峰(上)

——康德

第六章 近代哲学之极峰(下)

——黑格耳

第七章 哲学界现势

——唯心论之继续发展实证主义

新实在论

结 论

附 录

——西洋哲学入门书解题十三则

精彩书摘

《大家小书 西洋哲学史》:希腊国内的河流,多半很狭小,只能行小船;所谓河流,往往在冬日便是急湍,一到夏天则成了干沟,有些河流简直一下干了,有些或者得了雨水又再现出来。可耕的地带不过像斯巴达峡谷间较平的地方,或者像雅典靠海冲积的地方,这种地方只占全国五分之一,但是全国的粮食却都仰给于此。

因此,他们过一种朴素、简易、清苦的生活。他们吃的是谷米做成的稀粥和干粮,喝的是掺了清水的淡酒;肉鱼很少佐餐。倘有橄榄和沙丁,却也就可以过一天了。橄榄树在他们很宝贵,因为这是油、肥皂、烛光之所出。铁锄只是在很晚的时候,他们才知道用,但直到现在他们还多半用木犁,一如荷马之时。

他们常住在户外,因为既省钱,又风凉。他们全部衣服不过一双草鞋,一件宽衣,一件外套;最常见的是赤足露顶,踯躅在街头。房屋是狭隘的,常是透风。其中往往只有一床、一柜、一灯,还有许多花瓶,这就是全部家具。四壁也没有装饰,只刷一刷石灰,也就算了。在希腊所谓盛时,就是最富贵人家的房子也不过是太阳烘晒的土墙;那主人只有睡觉在家里罢了,间或在家里待朋友饭,其余时间却都消磨在户外、田间、市集、法庭、剧院和习武的广场。私人孤独的生活只是生活的一小部分;苏格拉底有不善管家之称,这就因为他整日在雅典市上漫步呢。

……

用户评价

这本书的阅读体验,非常类似于听一位知识渊博、表达能力极强的老教授在做专题讲座。语言的魅力在于其多变和灵活,作者在描述尼采的“权力意志”时,那种富有激情和煽动性的笔触,让人仿佛能感受到十九世纪末思想界的躁动不安;而当他转述叔本华的悲观主义时,语言风格又会立刻变得沉郁而内敛,充满了哲思的重量感。这种语气的自然切换,极大地增强了文本的可读性和代入感。我发现自己很难一口气读完很长一段,因为每隔几页就会有一个观点点醒我,促使我停下来,合上书本,对着窗外发呆,默默消化那个概念带来的震撼。这种“顿悟”时刻的频繁出现,恰恰证明了作者在选择如何呈现这些深奥思想时所花费的心思。它不是简单地介绍理论,而是力求让人“感受”到理论的诞生过程。

评分坦白说,初拿到这本所谓的“西洋哲学史”,我心里是有点打鼓的,因为这类书籍往往伴随着对康德、黑格尔等巨匠的过度简化或过度神化的风险。然而,这本书的作者展现出了一种罕见的平衡感。他没有回避那些复杂的思辨,但处理它们的方式极其巧妙——他似乎更关注的是这些思想家们“为什么会这么想”,而不是仅仅罗列他们“想了什么”。例如,在讲到中世纪的经院哲学时,作者没有沉溺于繁琐的神学辩论,而是聚焦于当时社会结构对知识生产的制约,这使得整个中世纪哲学阶段不再是知识史上的一个“黑洞”,而是一个充满挣扎与转型的时期。阅读过程中,我感觉自己不是在被动地接收知识,而是在与历史上的思想家们进行一场跨越时空的“心灵对话”,去理解他们在特定时代背景下所面临的困境和选择。这种深入骨髓的同理心,是很多学院派著作所缺乏的。

评分这部书的编排方式真是让人耳目一新,作者似乎并没有打算把这本“西洋哲学史”写成一本枯燥的教科书,反而更像是一场精心策划的哲学漫游。开篇并没有急于去追溯那些古希腊的源头,而是用一种非常现代的视角切入了几个关键的哲学命题,比如“何为真实”和“知识的边界”。这种写法的好处是,即使你对哲学史一窍不通,也能迅速被那些直击人心的疑问所吸引。我特别喜欢作者在阐述苏格拉底思想时,引入了当代社会中关于“美德与成功”的讨论,一下子就让两千多年前的智慧变得鲜活起来。而且,这本书的行文非常流畅,没有那种晦涩难懂的术语堆砌,每一次转折都像是老朋友在娓娓道来,引导你一步步深入思考。它更像是一本哲学入门的导览手册,而不是一本详尽的学术参考,对于想要建立起对西方思想脉络一个初步框架的人来说,简直是量身定制的。

评分与其他哲学通史相比,这本书最让我感到惊喜的是它在收尾部分对于二十世纪哲学流派的整合。它没有让读者在现象学、存在主义、分析哲学等几大阵营面前感到迷失,而是通过一个清晰的“语言转向”和“行动转向”的线索,将它们串联起来。作者敏锐地指出了,后期的哲学辩论,往往不是关于“世界是什么样”,而是关于“我们如何谈论世界”以及“我们在世界中如何行动”。这种对当代思潮的精准把握和高度概括能力,使得整部“西洋哲学史”的结构不再是僵硬的金字塔形,而更像一个不断向外扩张的、充满活力的思维网络。它成功地完成了从宏大叙事到个体关怀的过渡,留给读者的不是一个已完成的历史结论,而是一个充满未解难题的、等待继续探索的未来。

评分这本书的叙事节奏掌握得非常到位,它有着史诗般的广度,同时又不失对细节的精准把握。我尤其欣赏作者在处理从文艺复兴到启蒙运动这一段时所采用的对比手法。他没有把笛卡尔和培根简单地并列,而是通过分析他们各自对“确定性”的不同追求——一个向内探寻,一个向外实验——清晰地勾勒出了现代主体意识形成的两种不同路径。读到洛克和休谟的部分,那种对经验主义本质的剖析,让我对“我们如何知道我们所知道的”这个问题有了全新的认识。这种写作技巧,使得原本可能平铺直叙的历史脉络,充满了张力和冲突感。你能在字里行间感受到思想交锋的火花,这对于任何一个渴望理解现代世界理性基础的人来说,都是一次精神上的洗礼。它不像一本历史书,更像一部关于人类心智如何一步步解放的史诗剧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有