具体描述

内容简介

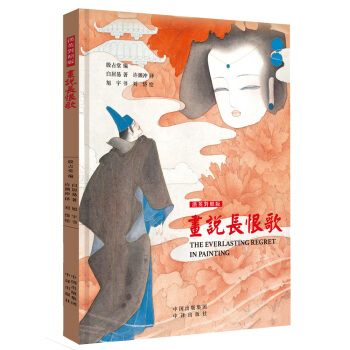

本书在白居易《长恨歌》原诗的基础上,以汉英对照的形式为呈现。并配有书法和工笔画。再现这段凄美的爱情故事,让国内外的读者能够一边欣赏旭宇潇洒优美的书法和刘岱精美的工笔彩画,一边用汉语和英语吟诵白居易的传世佳作《长恨歌》。作者简介

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。著有《长恨歌》等。许渊冲,生于江西南昌。从事文学翻译长达六十余年,译作涵盖中、英、法等语种,翻译集中在中国古诗英译,形成韵体译诗的方法与理论,被誉为“诗译英法wei一人”,北京大学教授,翻译家。

目录

序/徐光耀编者序:此恨绵绵无绝期/殷占堂

正文/02

直面爱恨生死 超越人愿天意 《长恨歌》的不朽之美/陈才智 55

附 《长恨歌》书法·英译文全文

精彩书摘

长恨歌(唐)白居易

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。

杨家有女初长成,养在深闺人未识。

天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。

侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

……

用户评价

这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴,光是捧在手里摩挲那封面,就能感受到一种沉静而厚重的历史感。纸张的质地非常考究,拿起来有份量,不像有些平装书那样轻飘,让人觉得里面的文字也因此有了分量。我尤其欣赏它在排版上的匠心,无论是汉文的古朴典雅,还是英文的清晰俊朗,都处理得恰到好处,没有丝毫的局促感。看着那些精心雕琢的插图,虽然我还不确定它们是否直接对应着歌词的每一句,但那种氛围的营造无疑是成功的。它不仅仅是一本书,更像是一件艺术品,让人愿意花时间去细细品味,而不是囫囵吞枣地读完。这种对阅读体验的重视,在当下的快餐文化中实属难得。我甚至觉得,把它摆在书架上,本身就是一种对古典文学的致敬。希望内容能够像外表一样,带给我穿越时空的震撼。

评分购买这本书,某种程度上是一种对“永恒”主题的探索。李白的长歌,穿越千年,依然能触动人心最柔软的地方。我希望这本书不仅仅是简单地呈现了文本,而是提供了一种新的“打开”方式。比如,它在结构上有没有创新?是否对长恨歌的结构进行了细致的分析,或者用不同的字体、色彩来区分叙事、抒情和议论的部分?我追求的是那种能够引发我深入思考的版本——思考爱情的代价、权力的虚妄,以及时间对一切的消磨。如果它能引导我超越杨玉环和李隆基的爱情故事本身,去感悟更深层次的生命哲学,那么这笔投资就是非常值得的。它应该是一面镜子,映照出古今同理的人心。

评分我是一个视觉学习者,单纯的文字对我来说有时候是抽象而遥远的。所以我对“画说”这个概念非常期待,这是否意味着书中会配有大量精美的配图,用画面来诠释那些“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的场景?如果这些插图是由当代功底深厚的画家创作的,并且其风格能够与唐代风韵相得益彰,那无疑会极大地增强阅读的沉浸感。我希望这些画作不是简单的配角,而是与文字形成一种对话,甚至是一种互补,让那些看不见的场景被具象化,让那些听不见的叹息被视觉化。如果插图的质量不佳,或者风格过于现代、跳脱,那这个“画说”的噱头就失去了意义,只能沦为徒有其表的装饰。

评分我最近对唐诗宋词的韵味特别着迷,总觉得那些文字里藏着我们这一代人失落的某种情感共鸣。因此,我怀着一种近乎朝圣的心情打开了这本作品,期待能从那字里行间捕捉到盛唐气象的余晖。我尤其关注的是它如何处理翻译的难题,毕竟“长恨歌”这种集叙事、抒情、咏叹于一体的篇章,其音韵之美、意境之深,是任何外语都难以完全承载的。好的译本,应当是能让不懂原文的读者,也能感受到那种“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的刻骨铭心。如果这个英译版能够巧妙地在保持其古典韵味的同时,又能准确传达出杨贵妃与唐玄宗之间那种爱恨交织的悲剧性,那它就成功了一半。我希望它能成为我向外国朋友介绍中国古典文学时的一张名片,而不是一个拗口的教材。

评分说实话,我对这类“对照版”的书籍一直抱有谨慎的期待,很多时候,中文原文的精妙被僵硬的直译给生生扯碎了。但这本的宣传语似乎暗示了它在文本打磨上下了很大功夫。我更感兴趣的是,它如何平衡学术性与普及性之间的界限。是倾向于给深谙典故的学者提供一个参考,还是致力于让初学者也能轻松入门?我个人更倾向于后者,那种既能让人读懂故事脉络,又能逐步领略文字背后历史沉淀的版本。如果它能在关键的诗句旁提供必要的背景注释,那就太棒了。毕竟,没有历史的重量,单纯的文字堆砌是无法支撑起“长恨”这份厚重的。我期待它能像一位耐心的导游,带着我这位略显迟钝的现代人,穿梭回那个哀婉的宫廷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新求精德语中级学习提要 [Stichwort deutsch] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12257032/5a1d40d5Na2b5ffed.jpg)

![培生幼儿启蒙英语(Level A 升级版 套装共46册 附光盘) [3-4岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12257319/5aebe815Nc0e4bb21.jpg)