具体描述

内容简介

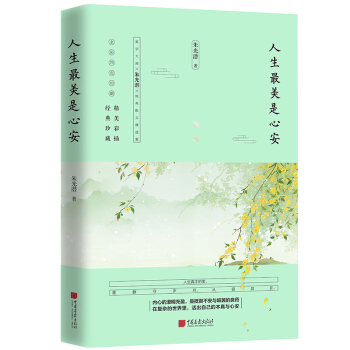

本书是著名美学大师朱光潜的全新散文精选集,收录了其创作生涯中水准极高的三十余篇散文作品。其中包含《谈美》《谈美书简》《给青年的十二封信》等家喻户晓的经典篇目,也收录了《生命》《无言之美》《慈慧殿三号》等绝美散文佳作。更特别精选多幅精美摄影作品,全彩装帧。荟萃艺术与生命之美,解读大师毕生思想精华!

从世间无言的美丽,到体会生命的真谛。朱光潜先生用真挚朴实的文字,独到深刻的见解,对生命和美进行了全新的阐释。字里行间洋溢着机智,可谓字字珠玑、句句“哲理”。他告诉我们拥有丰富充盈的心灵,才能活出生命的本真与心安。

作者简介

朱光潜,著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家,曾任北京大学一级教授、中国社会科学院学部委员、第六届全国政协常务委员、中国外国文学学会常务理事等职。

朱光潜先生是中国美学界的代表人物之一,他以自己精湛的研究打通了西方美学和中国传统美学的边界。他是我国现当代负盛名、并赢得崇高国际声誉的美学大师,为近代中国美学的发展做出了巨大贡献。著有《谈美》《谈美书简》《谈修养》《给青年的十二封信》《西方美学史》等书。

目录

第一辑 美是一生的修行

生命

无言之美

记得绿罗裙,处处怜芳草—美感与联想

只言片语妙天下

什么叫作美

慈慧殿三号

两种美

后门大街

“当局者迷,旁观者清”—艺术和实际人生的距离

文学与人生

第二辑 慢慢走啊,去过美的人生

“情人眼底出西施” —美与自然

谈十字街头

谈理想与事实

学业·职业·事业

再谈青年与恋爱结婚—答王毅君

“慢慢走,欣赏啊!” —人生的艺术化

“大人者不失其赤子之心”

“读书破万卷,下笔如有神”—天才与灵感

悲剧与人生的距离

第三辑 知世故,而不世故

“子非鱼,安知鱼之乐?”—宇宙的人情化

“依样画葫芦”—写实主义和理想主义的错误

最好的字句在最好的层次

在混乱中创秩序

学艺四境

谈性爱问题

给苦闷的青年朋友们

看戏与演戏

第四辑 从容生活,温柔处世

消除烦闷与超脱现实

谈立志

朝抵抗力最大的路径走

谈恻隐之心

谈读书

谈谦虚

美感问题

文学的趣味

精彩书摘

第一辑美是一生的修行

天上的云霞有多么美丽!风涛虫鸟的声息有多么和谐!用颜色来摹绘,用金石丝竹来比拟,任何美术家也是作践天籁,糟蹋自然!无言之美何限?让我这种拙手来写照,已是糟粕枯骸!这种罪过我要完全承认的。倘若有人骂我胡言乱道,我也只好引陶渊明的诗回答他说:“此中有真味,欲辨已忘言!”

生 命

说起来已是二十年前的事了。如今我还记得清楚,因为那是我生平中一个最深刻的印象。有一年夏天,我到苏格兰西北海滨一个叫作爱约夏的地方去游历,想趁便去拜访农民诗人彭斯的草庐。那一带地方的风景仿佛像日本内海而更曲折多变化。海湾伸入群山间成为无数绿水映着青山的湖。湖和山都老是那样恬静幽闲而且带着荒凉景象,几里路中不容易碰见一个村落,处处都是山、谷、树林和草坪。走到一个湖滨,我突然看见人山人海—男的女的、老的少的,穿深蓝大红衣服的、褴褛蹒跚的、蠕蠕蠢动,闹得喧天震地:原来那是一个有名的浴场。那是星期天,人们在城市里做了六天的牛马,来此过一天快活日子。他们在炫耀他们的服装,他们的嗜好,他们的皮肉,他们的欢爱,他们的文雅与村俗。像湖水的波涛汹涌一样,他们都投在生命的狂澜里,尽情享一日的欢乐。就在这么一个场合中,一位看来像是皮鞋匠的牧师在附近草坪中竖起一个讲台向寻乐的人们布道。他也吸引了一大群人。他喧嚷,群众喧嚷,湖水也喧嚷,他的话无从听清楚,只有“天国”“上帝”“忏悔”“罪孽”几个较熟的字眼偶尔可以分辨出来。那群众常是流动的,时而由湖水里爬上来看牧师,时而由牧师那里走下湖水。游泳的游泳,听道的听道,总之,都在凑热闹。

对着这场热闹,我伫立凝神一反省,心里突然起了一阵空虚寂寞的感觉,我思量到生命的问题。摆在我们面前的显然就是生命。我首先感到的是这生命太不调和。那么幽静的湖山当中有那么一大群嘈杂的人在嬉笑取乐,有如佛堂中的蚂蚁抢搬虫尸,已嫌不称;又加上两位牧师对着那些喝酒、抽烟、穿着游泳衣裸着胳膊大腿卖眼色的男男女女讲“天国”和“忏悔”,这岂不是对于生命的一个强烈的讽刺?约翰授洗者在沙漠中高呼救世主来临的消息,他的声音算是投在虚空中了。那位苏格兰牧师有什么可比约翰的?他以布道为职业,于道未必有所知见,不过剽窃一些空洞的教门中语扔到头脑空洞的人们的耳里,岂不是空虚而又空虚?推而广之,这世间一切,何尝不都是如此?比如那些游泳的人们在尽情欢乐,虽是热烈却也很盲目,大家不过是机械地受生命的动物的要求在鼓动驱遣,太阳下去了,各自回家,沙滩又恢复它的本来的清寂,有如歌残筵散。当时我感觉空虚寂寞者在此。

但是像那一大群人一样,我也欣喜赶了一场热闹,那一天算是没有虚度,于今回想,仍觉那回事很有趣。生命像在那沙滩所表现的,有图画家所谓阴阳向背,你跳进去扮演一个角色也好、站在旁边闲望也好,应该都可以叫你兴高采烈。在那一顷刻,生命在那些人们中动荡,他们领受了生命而心满意足了,谁有权去鄙视他们,甚至于怜悯他们?厌世嫉俗者一半都是妄自尊大,我惭愧我有时未能免俗。

孔子看流水,发过一个最深永的感叹,他说:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”生命本来就是流动的,单就“逝”的一方面来看,不免令人想到毁灭与空虚;但是这并不是有去无来,而是去的若不去,来的就不能来,生生不息,才能念念常新。莎士比亚说生命“像一个白痴说的故事,满是声响和愤激,毫无意义”,虽是慨乎言之,却不是一句见道之语。生命是一个说故事的人,虽老是抱着那么陈腐的“母题”转,而每一顷刻中的故事却是新鲜的,自有意义的。这一顷刻中有了新鲜有意义的故事,这一顷刻中我们心满意足了,这一顷刻的生命便不能算是空虚。生命原是一顷刻接着一顷刻地实现,好在它“不舍昼夜”。算起总账来,层层实数相加,绝不会等于零。人们不抓住每一顷刻在实现中的人生,而去追究过去的原因与未来的究竟,那就犹如在相加各项数目的总和之外求这笔加法的得数。追究最初因与最后果,都要走到“无穷追溯”(reductio ad infintum)。这道理哲学家们本应知道,而爱追究最初因与最后果的偏偏是些哲学家们。这不只是不谦虚,而且是不通达。一件事物实现了,它的形相在那里,它的原因和目的也就在那里。种中有果,果中也有种,离开一棵植物无所谓种与果,离开种与果也无所谓一棵植物(像我的朋友废名先生在他的《阿赖耶识论》里所说明的)。比如说一幅画,有什么原因和目的!它现出一个新鲜完美的形相,这岂不就是它的生命、它的原因、它的目的?

且再拿这幅画来比譬生命。我们过去生活正如画一幅画,当前我们所要经心的不是这幅画画成之后会有怎样一个命运,归于永恒或是归于毁灭,而是如何把它画成一幅画,有画所应有的形相与生命。不求诸抓得住的现在而求诸渺茫不可知的未来,这正如佛经所说的身怀珠玉而向他人行乞。但是事实上许多人都在未来的永恒或毁灭上打计算。波斯大帝带着百万大军西征希腊,过海勒斯朋海峡时,他站在将台看他的大军由船桥上源源不绝地渡过海峡,忽然流涕向他的叔父说:“我想到人生的短促,看这样多的大军,百年之后,没有一个人还能活着,心里突然起了阵哀悯。”他的叔父回答说:“但是人生中还有更可哀的事咧,我们在世的时间虽短促,世间却没有一个人,无论在这大军之内或在这大军之外,能够那样幸运,在一生中不有好几次不愿生而宁愿死。”这两人的话都各有至理,至少能反映大多数人对于生命的观感。嫌人生短促,于是设种种方法求永恒。秦皇汉武信方士,求神仙,以及后世道家炼丹养气,都是妄想所谓“长生”。“服食求神仙,多为药所误,不如饮美酒,被服纨与素”,这本是诗人愤疾之言,但是反话大可做正话看;也许做正话看,还有更深的意蕴。说来也奇怪,许多英雄豪杰在生命的流连上都未能免俗。我因此想到曹孟德的遗嘱:

吾死之后,葬于邺之西冈上,妾与伎人皆着铜雀台,台上施六尺床,下穗帐。朝哺上酒脯粻糒之属,每月朔十五,辄向帐前作伎,汝等时登台望吾西陵墓田。

他计算得真周到,可怜虫!谢朓说得好:“穗帷飘井干,樽酒若平生。郁郁西陵树,讵闻歌吹声!”

孔子毕竟是达人,他听说桓司马自为石椁,三年而不成,便说“死不如速朽之为愈也”。谈到朽与不朽问题,这话也很难说。我们固无庸计较朽与不朽,朽之中却有不朽者在。曹孟德朽了,铜雀台伎也朽了,但是他的那篇遗嘱,何逊谢朓、李贺诸人的铜雀台诗,甚至于铜雀台一片瓦,于今还叫讽咏摩挲的人们欣喜赞叹。“前水复后水,古今相续流”,历史原是纳过去于现在,过去的并不完全过去。其实若就种中有果来说,未来的也并不完全未来,这现在一顷刻实在伟大到不可思议,刹那中自有终古,微尘中自有大千,而汝心中亦自有天国。这是不朽的第一义谛。

前言/序言

朋友:

从写《十二封信》给你之后,我已经歇三年没有和你通消息了。你也许怪我疏懒,也许忘记几年前的一位老友了,但是我仍是时时挂念你。在这几年之内,国内经过许多不幸的事变,刺耳痛心的新闻不断地传到我这里来。听说我的青年朋友之中,有些人已遭惨死,有些人已因天灾人祸而废学,有些人已经拥有高宫厚禄或是正在“忙”高官厚禄。这些消息使我比听到日本出兵东三省和轰炸淞沪时更伤心。在这种时候,我总是提心吊胆地念着你。你还是在惨死者之列呢?还是已经由党而官,奔走于大人先生之门而洋洋自得呢?

在这些提心吊胆的时候,我常想写点什么寄慰你。我本有许多话要说而终于缄默到现在者,也并非完全由于疏懒。在我的脑际盘旋的实际问题都很复杂错乱,它们所引起的感想也因而复杂错乱。现在青年不应该再有复杂错乱的心境了。他们所需要的不是一盆八宝饭而是一帖清凉散。想来想去,我决定来和你讲美。

讲美!这话太突如其来了!在这个危急存亡的年头,我还有心肝来“谈风月”么?是的,我现在讲美,正因为时机实在是太紧迫了。朋友,你知道,我是一个旧时代的人,流落在这纷纭扰攘的新时代里面,虽然也出过一番力来领略新时代的思想和情趣,仍然不免抱有许多旧时代的信仰。我坚信中国社会闹得如此之糟,不完全是制度的问题,是大半由于人心太坏。我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家言所可了事,一定要从“怡情养性”做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化,先要求人生美化。

人要有出世的精神才可以做入世的事业。现世只是一个密密无缝的利害网,一般人不能跳脱这个圈套,所以转来转去,仍是被利害两个大字系住。在利害关系方面,人已最不容易调协,人人都把自己放在第一位,欺诈、凌虐、劫夺种种罪孽都种根于此。美感的世界纯粹是意象世界,超乎利害关系而独立。在创造或是欣赏艺术时,人都是从有利害关系的实用世界搬家到绝无利害关系的理想世界里去。艺术的活动是“无所为而为”的。我以为无论是讲学问或是做事业的人都要抱有一副“无所为而为”的精神,把自己所做的学问事业当作一件艺术品看待,只求满足理想和情趣,不斤斤于利害得失,才可以有一番真正的成就。伟大的事业都出于宏远的眼界和豁达的胸襟。如果这两层不讲究,社会上多一个讲政治经济的人,便是多一个借党忙官的人;这种人愈多,社会愈趋于腐浊。现在一般借党忙官的政治学者和经济学者以及冒牌的哲学家和科学家所给人的印象只要一句话就说尽了——“俗不可耐”。

人心之坏,由于“未能免俗”。什么叫做“俗”?这无非是像蛆钻粪似的求温饱,不能以“无所为而为”的精神作高尚纯洁的企求;总而言之,“俗”无非是缺乏美感的修养。

在这封信里我只有一个很单纯的目的,就是研究如何“免俗”。这事本来关系各人的性分,不易以言语晓喻,我自己也还是一个“未能免俗”的人,但是我时常领略到能免俗的趣味,这大半是在玩味一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候。我能领略到这种趣味,自信颇得力于美学的研究。在这封信里我就想把这一点心得介绍给你。假若你看过之后,看到一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候,比较从前感觉到较浓厚的趣味,懂得像什么样的经验才是美感的,然后再以美感的态度推到人生世相方面去,我的心愿就算达到了。

在写这封信之前,我曾经费过一年的光阴写了一部《文艺心理学》。这里所说的话大半在那里已经说过,我何必又多此一举呢?在那部书里我向专门研究美学的人说话,免不了引经据典,带有几分掉书囊的气味;在这里我只是向一位亲密的朋友随便谈谈,竭力求明白晓畅。在写《文艺心理学》时,我要先看几十部书才敢下笔写一章;在写这封信时,我和平时写信给我的弟弟妹妹一样,面前一张纸,手里一管笔,想到什么便写什么,什么书也不去翻看。我所说的话都是你所能了解的,但是我不敢勉强要你全盘接收。这是一条思路,你应该趁着这条路自己去想。一切事物都有几种看法,我所说的只是一种看法,你不妨有你自己的看法。我希望你把你自己所想到的写一封回信给我。

朱光潜

用户评价

当这本书的名字《人生最美是心安》映入眼帘时,我正经历着一段迷茫期。生活仿佛一团乱麻,各种琐事缠身,让我疲惫不堪,内心更是难以平静。我并非是那种喜欢阅读冗长理论的读者,我更倾向于那些能够引发共鸣,并且能带来实际启示的作品。所以,这本书的名字,对我而言,就像是一个温柔的邀请,邀请我去探索那份一直以来渴望却难以触及的“心安”。 我带着一种近乎“寻医问药”的心态翻开了这本书,然而,作者的笔触并没有让我感到任何压迫或说教。他并没有直接告诉我“你应该如何心安”,而是用一种娓娓道来的方式,分享了许多他自己以及他所观察到的人生片段。我读到了关于挫折的描写,那些看似平凡的失败,在作者的笔下却被赋予了深刻的意义,他让我们看到,每一次跌倒,都是一次学习和成长的机会。我开始意识到,原来我们对失败的恐惧,很多时候,源于我们对“不完美”的抗拒,而这份抗拒,正是心不安的根源之一。 书中关于“放下”的探讨,给我留下了极其深刻的印象。我们每个人身上都背负着太多的东西,有的是过去的包袱,有的是对未来的担忧,有的是人际关系的羁绊。作者并没有给出“一刀切”的解决方案,而是通过一些生动的故事,阐释了“放下”的智慧。他让我们看到,很多时候,我们执着于某些东西,并非是因为它本身有多么重要,而是我们习惯了拥有,习惯了执着。当读到作者描述自己如何一点点地卸下心中重担时,我仿佛也跟着一起卸下了不少。 我还特别欣赏书中关于“慢下来”的论述。在这样一个推崇效率和速度的时代,我们似乎都变成了一台台高速运转的机器,忽略了生活本身应有的节奏。作者用了很多篇幅去描绘那些“慢下来”的时刻,比如一次悠闲的散步,一次细致的烹饪,一次与自然的亲密接触。这些看似“无用”的时间,在作者看来,却是滋养心灵,重拾平静的宝贵时光。这让我开始反思自己的生活方式,是不是也应该放慢脚步,去感受生活本来的滋味。 《人生最美是心安》这本书,对于我而言,就像是一场及时的心灵洗礼。它没有给我灌输什么深刻的人生哲理,但它却用一种润物细无声的方式,触动了我内心最柔软的部分。它让我明白,心安并非遥不可及,它就藏在生活的点滴之中,需要我们用心去感受,去发现。读完这本书,我并没有感到“豁然开朗”,但却多了一份对生活平和的期待,一份对内心宁静的向往。

评分这本书,我拿到的时候,只是被封面上那几个字吸引住了——“人生最美是心安”。当时的我,正处于一个有点浮躁的阶段,总觉得生活里缺少了点什么,好像总在追逐着一些虚无缥缈的东西,却忽略了内心的平静。拿到书后,我并没有立刻翻开,而是把它放在床头柜上,有时候会下意识地去摸一摸它,感觉就像是握住了一份承诺,一份关于安宁的承诺。 直到一个周末的午后,阳光透过窗户斜斜地洒进来,我终于决定坐下来,好好地读一读它。翻开第一页,一股淡淡的纸墨香扑鼻而来,瞬间就让我放松了心情。作者的文字,不像某些畅销书那样华丽辞藻堆砌,而是像一股清泉,缓缓地流淌进我的心里。没有惊心动魄的情节,没有跌宕起伏的冲突,但每一个字,每一个句子,都带着一种朴实的力量,触动着我内心最柔软的地方。我读到了一些关于生活琐事的描写,那些平常得不能再平常的场景,在作者的笔下却变得格外有意义。比如,清晨醒来时的一缕阳光,午后一杯温热的茶,傍晚回家时的一盏灯……这些细微之处,我以前从来没有在意过,现在读来,却让我感同身受,仿佛看到了自己生活中的点点滴滴。 我尤其喜欢书中关于“放下”的论述。我们的人生,总是在不断地得到和失去,那些不舍得放下的,往往成为我们心中沉重的包袱,让我们无法前行。作者用了很多的比喻,来形容这种“放下”的过程,就像是把沉甸甸的石头丢进深不见底的湖水里,虽然一开始会有波澜,但最终一切都会归于平静。我反复读了几遍关于“放下”的章节,并且尝试着在生活中去实践。我发现,很多时候,我们之所以不快乐,并不是因为事情本身有多么糟糕,而是我们对事情的看法,我们固执地不肯放手。当我尝试着放下一些不必要的执念,放下一些过去的遗憾,我真的感觉轻松了很多,生活也似乎变得更宽广了。 读这本书的过程,对我来说,与其说是在阅读,不如说是一次心灵的疗愈。我会在读到某个段落时,停下来,陷入沉思,反思自己过往的种种。有时候,我会因为书中某些观点而产生共鸣,嘴角不自觉地地上扬;有时候,我也会因为书中某些感悟而眼眶湿润,那些曾经压抑在心底的情绪,似乎也在被一点点地释放。这本书并没有给我提供什么“成功学”的秘籍,也没有给我灌输什么“人生道理”,它只是用一种非常温和的方式,引导我去看待生活,去看待自己。它让我明白,真正的幸福,并不在于外在的成就,而在于内心的宁静和满足。 最让我印象深刻的,是书中最后一章的结尾。作者写道:“心安之处,便是吾乡。”这句话,如同点睛之笔,让我豁然开朗。原来,我们一直在寻找的“家”,不一定是一个具体的地理位置,而是一种内心的归属感,一种安定感。当我们的内心不再漂泊,不再焦虑,当我们能够接纳自己,接纳生活,那么无论身在何处,我们都能找到属于自己的那片宁静港湾。这本书,就像是一位慈祥的长者,轻轻地拍着我的肩膀,告诉我,别急,慢慢来,最美的风景,其实就在你的心里,只要你愿意静下来,感受它。

评分初次接触《人生最美是心安》,我带着一种探究的心理。在网络信息爆炸、生活节奏加快的当下,人们普遍面临着各种压力和焦虑,而“心安”这个词,恰似一剂甘霖,直击痛点。我并非是那种会深度思考人生哲学的人,更多时候,我只是在生活中跌跌撞撞,试图寻找一个让自己能够喘息的角落。这本书的名字,就像是给我指明了一个方向,让我忍不住想去了解,作者是如何诠释这份“心安”的。 阅读的过程,与其说是吸收知识,不如说是一种潜移默化的影响。作者并没有用空洞的理论去教导读者,而是通过一系列贴近生活的叙述,将“心安”的理念渗透其中。我读到了一些关于家庭和亲情的描绘,那些平凡的日常互动,在作者的笔下却充满了温情和力量,让我看到了即使在最普通不过的日子里,也蕴藏着让心灵得到慰藉的源泉。我看到了父母的唠叨,伴侣的包容,孩子的天真,这些琐碎的片段,组合成了生活的基石,也构成了“心安”的土壤。 让我产生深刻共鸣的是书中关于“原谅”的论述。很多时候,我们之所以无法心安,是因为心中藏着太多的怨恨和不满,对他人,也对自己。作者并没有简单地呼吁我们要去宽恕,而是深入剖析了“原谅”的意义——它不仅仅是为了他人,更是为了自己能够解脱,能够放下那些沉重的枷锁。我开始反思自己过往的一些经历,那些让我耿耿于怀的人和事,当我尝试着用一种更加平和的心态去审视它们时,我发现,很多事情并没有想象中那么不可饶恕,而我的内心,也因此变得更加轻盈。 书中关于“顺应自然”的观点,也给我留下了深刻的印象。我们总是习惯于对抗,与生活对抗,与他人对抗,甚至与自己对抗。但人生很多时候,是需要一种顺应的力量。作者用很多自然的意象来比喻这种“顺应”,比如河流的流淌,云朵的飘散,它们并非是被动的接受,而是一种智慧的流动,一种生命力的展现。这种观点,让我开始重新思考那些我曾经用力去争取的,那些我认为必须达到的目标,或许,换一种方式,顺势而为,也能抵达内心深处的宁静。 总的来说,《人生最美是心安》这本书,没有给我提供任何“秘籍”或“捷径”,但它却如同一面镜子,映照出我内心深处的渴望。它让我明白,“心安”并非是某种外在的成就,而是一种内在的状态,一种对生活深刻的理解和接纳。这本书,让我有机会慢下来,去感受生活的美好,去体悟内心的平静,它是我在喧嚣世界中,一个宁静的停靠点。

评分我购入《人生最美是心安》这本书,很大程度上是出于一种“随波逐流”的心态。最近,周围的朋友们都在谈论生活中的种种不如意,而“心安”这个词,也频繁地出现在我们的对话中。当我看到这本书时,感觉像是找到了一个能够理解并回应我内心感受的出口,便毫不犹豫地入手了。我期待它能给我一些方向,一些能够让我在纷扰的生活中找到一丝平静的线索。 阅读过程中,我发现作者的文字风格非常接地气。他并没有使用晦涩难懂的学术术语,而是用一种如同朋友聊天般的口吻,分享着他对生活的体悟。我读到了一些关于面对困难的章节,作者并没有回避现实的残酷,但他总是能够从困境中找到积极的一面,引导读者去思考如何从中汲取力量,而不是沉溺于绝望。例如,他描述了在经历重大挫折后,如何通过观察自然的变化,来重新找回内心的平衡,这种视角让我觉得耳目一新,也给了我一些启发。 让我颇为触动的是书中对于“接纳”的强调。我们总是习惯于评判,评判自己,评判他人,评判生活。而这种评判,恰恰是导致内心不安的重要原因。作者通过一些生动的例子,展现了“接纳”的力量。他让我们看到,当一个人能够接纳自己的不完美,接纳他人的不同,接纳生活的无常时,他的内心会变得多么的宽广和宁静。这让我开始审视自己过往的许多执念,意识到很多时候,我们之所以痛苦,是因为我们拒绝去接受那些我们无法改变的事实。 此外,书中关于“感恩”的篇章,也给我留下了深刻的印象。作者认为,感恩并非仅仅是对他人给予的回报,更是一种积极的生活态度。当我们学会感恩,我们就会发现,生活中处处都有值得我们感激的事物,即使是那些微不足道的小事,也能够点亮我们的内心。这让我开始有意识地去发现生活中的美好,去体会那些曾经被我忽略的点滴幸福,这种转变,让我觉得生活似乎变得更加丰盈了。 总的来说,《人生最美是心安》这本书,并没有给我提供什么惊世骇俗的观点,但它却像一位温和的引导者,用一种平和而富有力量的方式,教会我如何去与自己的内心和解,如何去拥抱生活。它让我明白,真正的“心安”,并非是什么遥不可及的境界,而是可以通过一点一滴的努力,在日常生活中去践行和感受的。这本书,为我提供了一个重新审视生活、安顿心灵的契机。

评分拿到这本《人生最美是心安》,我着实被它的书名所吸引。在如今这个快节奏、充满焦虑的时代,能够有一个词语直指人心的平静,无疑是一种难得的治愈。我并非那种能静心阅读文学作品的读者,平日里更多的是浏览一些实用类的书籍,但这本书的封面设计,那种素雅的风格,以及标题的内涵,都让我产生了一种莫名的期待。我并非抱着解决人生所有难题的心态去读它,更多的是一种好奇,好奇作者是如何描绘这份“心安”的。 翻开书页,我以为会看到一些心灵鸡汤式的说教,或是空洞的哲理阐述,但出乎意料的是,作者的文字带着一种极其鲜活的生活气息。他笔下的故事,没有惊天动地的爱情,没有波澜壮阔的事业,更多的是一些日常的片段,比如清晨厨房里冒着热气的早餐,午后花园里摇曳的花朵,夜晚灯光下家人的低语。这些细枝末节,在作者的描绘下,却散发着一种温暖的光芒,让我仿佛置身其中,感受到了那种细微的幸福。我看到了作者如何从平凡的生活中提炼出不平凡的感悟,如何从细微之处发现人生的美好。 令我印象深刻的是,书中对于“得失”的看法。很多时候,我们总是纠结于那些失去的东西,耿耿于怀,无法释怀,从而让自己陷入痛苦的深渊。而作者则用一种非常平和的视角,去解读“失去”与“得到”的辩证关系。他并非鼓吹要麻木不仁,而是强调一种顺其自然的态度,懂得珍惜当下拥有的,同时也不过度执着于那些已经溜走的东西。这种豁达的姿态,让我意识到,很多时候,我们被困住的,并非是外界的困境,而是自己内心的执念。 我特别喜欢书中关于“独处”的章节。在现代社会,我们似乎越来越害怕独处,总觉得一个人会孤单,会无聊。但作者却告诉我们,独处也是一种修行,是与自己对话的最佳时机。他描绘了许多他在独处时所得的灵感和体悟,那些在喧嚣中被埋没的声音,在宁静中才能被清晰地听见。这让我开始重新审视自己对独处的看法,尝试着去享受一个人的时光,去倾听内心的声音,去发现自己真正的需求。 总而言之,这本书没有给我提供什么立竿见影的解决方案,但它却在我心里播下了一颗种子。它让我开始审视自己的生活方式,开始关注内心的感受。它让我明白,心安,并非遥不可及,而是可以通过细微的调整,从生活点滴中去寻觅和培养。读完这本书,我没有感到被“拯救”,而是感觉被“唤醒”,一种对平静生活更深层次的向往。

评分真是一本好书,不愧是大家之作。

评分真是一本好书,不愧是大家之作。

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分很大一本

评分很大一本

评分真是一本好书,不愧是大家之作。

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![兔子坡/夏洛书屋 美绘版 [广大读者] [Rabbit Hill] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12287137/5abe1519Nb20296d7.jpg)