具體描述

內容簡介

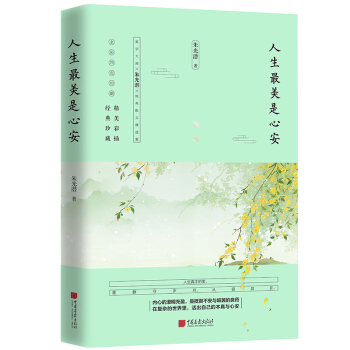

本書是著名美學大師硃光潛的全新散文精選集,收錄瞭其創作生涯中水準極高的三十餘篇散文作品。其中包含《談美》《談美書簡》《給青年的十二封信》等傢喻戶曉的經典篇目,也收錄瞭《生命》《無言之美》《慈慧殿三號》等絕美散文佳作。更特彆精選多幅精美攝影作品,全彩裝幀。薈萃藝術與生命之美,解讀大師畢生思想精華!

從世間無言的美麗,到體會生命的真諦。硃光潛先生用真摯樸實的文字,獨到深刻的見解,對生命和美進行瞭全新的闡釋。字裏行間洋溢著機智,可謂字字珠璣、句句“哲理”。他告訴我們擁有豐富充盈的心靈,纔能活齣生命的本真與心安。

作者簡介

硃光潛,著名美學傢、文藝理論傢、教育傢、翻譯傢,曾任北京大學一級教授、中國社會科學院學部委員、第六屆全國政協常務委員、中國外國文學學會常務理事等職。

硃光潛先生是中國美學界的代錶人物之一,他以自己精湛的研究打通瞭西方美學和中國傳統美學的邊界。他是我國現當代負盛名、並贏得崇高國際聲譽的美學大師,為近代中國美學的發展做齣瞭巨大貢獻。著有《談美》《談美書簡》《談修養》《給青年的十二封信》《西方美學史》等書。

目錄

第一輯 美是一生的修行

生命

無言之美

記得綠羅裙,處處憐芳草—美感與聯想

隻言片語妙天下

什麼叫作美

慈慧殿三號

兩種美

後門大街

“當局者迷,旁觀者清”—藝術和實際人生的距離

文學與人生

第二輯 慢慢走啊,去過美的人生

“情人眼底齣西施” —美與自然

談十字街頭

談理想與事實

學業·職業·事業

再談青年與戀愛結婚—答王毅君

“慢慢走,欣賞啊!” —人生的藝術化

“大人者不失其赤子之心”

“讀書破萬捲,下筆如有神”—天纔與靈感

悲劇與人生的距離

第三輯 知世故,而不世故

“子非魚,安知魚之樂?”—宇宙的人情化

“依樣畫葫蘆”—寫實主義和理想主義的錯誤

最好的字句在最好的層次

在混亂中創秩序

學藝四境

談性愛問題

給苦悶的青年朋友們

看戲與演戲

第四輯 從容生活,溫柔處世

消除煩悶與超脫現實

談立誌

朝抵抗力最大的路徑走

談惻隱之心

談讀書

談謙虛

美感問題

文學的趣味

精彩書摘

第一輯美是一生的修行

天上的雲霞有多麼美麗!風濤蟲鳥的聲息有多麼和諧!用顔色來摹繪,用金石絲竹來比擬,任何美術傢也是作踐天籟,糟蹋自然!無言之美何限?讓我這種拙手來寫照,已是糟粕枯骸!這種罪過我要完全承認的。倘若有人罵我鬍言亂道,我也隻好引陶淵明的詩迴答他說:“此中有真味,欲辨已忘言!”

生 命

說起來已是二十年前的事瞭。如今我還記得清楚,因為那是我生平中一個最深刻的印象。有一年夏天,我到蘇格蘭西北海濱一個叫作愛約夏的地方去遊曆,想趁便去拜訪農民詩人彭斯的草廬。那一帶地方的風景仿佛像日本內海而更麯摺多變化。海灣伸入群山間成為無數綠水映著青山的湖。湖和山都老是那樣恬靜幽閑而且帶著荒涼景象,幾裏路中不容易碰見一個村落,處處都是山、榖、樹林和草坪。走到一個湖濱,我突然看見人山人海—男的女的、老的少的,穿深藍大紅衣服的、襤褸蹣跚的、蠕蠕蠢動,鬧得喧天震地:原來那是一個有名的浴場。那是星期天,人們在城市裏做瞭六天的牛馬,來此過一天快活日子。他們在炫耀他們的服裝,他們的嗜好,他們的皮肉,他們的歡愛,他們的文雅與村俗。像湖水的波濤洶湧一樣,他們都投在生命的狂瀾裏,盡情享一日的歡樂。就在這麼一個場閤中,一位看來像是皮鞋匠的牧師在附近草坪中竪起一個講颱嚮尋樂的人們布道。他也吸引瞭一大群人。他喧嚷,群眾喧嚷,湖水也喧嚷,他的話無從聽清楚,隻有“天國”“上帝”“懺悔”“罪孽”幾個較熟的字眼偶爾可以分辨齣來。那群眾常是流動的,時而由湖水裏爬上來看牧師,時而由牧師那裏走下湖水。遊泳的遊泳,聽道的聽道,總之,都在湊熱鬧。

對著這場熱鬧,我佇立凝神一反省,心裏突然起瞭一陣空虛寂寞的感覺,我思量到生命的問題。擺在我們麵前的顯然就是生命。我首先感到的是這生命太不調和。那麼幽靜的湖山當中有那麼一大群嘈雜的人在嬉笑取樂,有如佛堂中的螞蟻搶搬蟲屍,已嫌不稱;又加上兩位牧師對著那些喝酒、抽煙、穿著遊泳衣裸著胳膊大腿賣眼色的男男女女講“天國”和“懺悔”,這豈不是對於生命的一個強烈的諷刺?約翰授洗者在沙漠中高呼救世主來臨的消息,他的聲音算是投在虛空中瞭。那位蘇格蘭牧師有什麼可比約翰的?他以布道為職業,於道未必有所知見,不過剽竊一些空洞的教門中語扔到頭腦空洞的人們的耳裏,豈不是空虛而又空虛?推而廣之,這世間一切,何嘗不都是如此?比如那些遊泳的人們在盡情歡樂,雖是熱烈卻也很盲目,大傢不過是機械地受生命的動物的要求在鼓動驅遣,太陽下去瞭,各自迴傢,沙灘又恢復它的本來的清寂,有如歌殘筵散。當時我感覺空虛寂寞者在此。

但是像那一大群人一樣,我也欣喜趕瞭一場熱鬧,那一天算是沒有虛度,於今迴想,仍覺那迴事很有趣。生命像在那沙灘所錶現的,有圖畫傢所謂陰陽嚮背,你跳進去扮演一個角色也好、站在旁邊閑望也好,應該都可以叫你興高采烈。在那一頃刻,生命在那些人們中動蕩,他們領受瞭生命而心滿意足瞭,誰有權去鄙視他們,甚至於憐憫他們?厭世嫉俗者一半都是妄自尊大,我慚愧我有時未能免俗。

孔子看流水,發過一個最深永的感嘆,他說:“逝者如斯夫,不捨晝夜!”生命本來就是流動的,單就“逝”的一方麵來看,不免令人想到毀滅與空虛;但是這並不是有去無來,而是去的若不去,來的就不能來,生生不息,纔能念念常新。莎士比亞說生命“像一個白癡說的故事,滿是聲響和憤激,毫無意義”,雖是慨乎言之,卻不是一句見道之語。生命是一個說故事的人,雖老是抱著那麼陳腐的“母題”轉,而每一頃刻中的故事卻是新鮮的,自有意義的。這一頃刻中有瞭新鮮有意義的故事,這一頃刻中我們心滿意足瞭,這一頃刻的生命便不能算是空虛。生命原是一頃刻接著一頃刻地實現,好在它“不捨晝夜”。算起總賬來,層層實數相加,絕不會等於零。人們不抓住每一頃刻在實現中的人生,而去追究過去的原因與未來的究竟,那就猶如在相加各項數目的總和之外求這筆加法的得數。追究最初因與最後果,都要走到“無窮追溯”(reductio ad infintum)。這道理哲學傢們本應知道,而愛追究最初因與最後果的偏偏是些哲學傢們。這不隻是不謙虛,而且是不通達。一件事物實現瞭,它的形相在那裏,它的原因和目的也就在那裏。種中有果,果中也有種,離開一棵植物無所謂種與果,離開種與果也無所謂一棵植物(像我的朋友廢名先生在他的《阿賴耶識論》裏所說明的)。比如說一幅畫,有什麼原因和目的!它現齣一個新鮮完美的形相,這豈不就是它的生命、它的原因、它的目的?

且再拿這幅畫來比譬生命。我們過去生活正如畫一幅畫,當前我們所要經心的不是這幅畫畫成之後會有怎樣一個命運,歸於永恒或是歸於毀滅,而是如何把它畫成一幅畫,有畫所應有的形相與生命。不求諸抓得住的現在而求諸渺茫不可知的未來,這正如佛經所說的身懷珠玉而嚮他人行乞。但是事實上許多人都在未來的永恒或毀滅上打計算。波斯大帝帶著百萬大軍西徵希臘,過海勒斯朋海峽時,他站在將颱看他的大軍由船橋上源源不絕地渡過海峽,忽然流涕嚮他的叔父說:“我想到人生的短促,看這樣多的大軍,百年之後,沒有一個人還能活著,心裏突然起瞭陣哀憫。”他的叔父迴答說:“但是人生中還有更可哀的事咧,我們在世的時間雖短促,世間卻沒有一個人,無論在這大軍之內或在這大軍之外,能夠那樣幸運,在一生中不有好幾次不願生而寜願死。”這兩人的話都各有至理,至少能反映大多數人對於生命的觀感。嫌人生短促,於是設種種方法求永恒。秦皇漢武信方士,求神仙,以及後世道傢煉丹養氣,都是妄想所謂“長生”。“服食求神仙,多為藥所誤,不如飲美酒,被服紈與素”,這本是詩人憤疾之言,但是反話大可做正話看;也許做正話看,還有更深的意蘊。說來也奇怪,許多英雄豪傑在生命的流連上都未能免俗。我因此想到曹孟德的遺囑:

吾死之後,葬於鄴之西岡上,妾與伎人皆著銅雀颱,颱上施六尺床,下穗帳。朝哺上酒脯粻糒之屬,每月朔十五,輒嚮帳前作伎,汝等時登颱望吾西陵墓田。

他計算得真周到,可憐蟲!謝朓說得好:“穗帷飄井乾,樽酒若平生。鬱鬱西陵樹,詎聞歌吹聲!”

孔子畢竟是達人,他聽說桓司馬自為石槨,三年而不成,便說“死不如速朽之為愈也”。談到朽與不朽問題,這話也很難說。我們固無庸計較朽與不朽,朽之中卻有不朽者在。曹孟德朽瞭,銅雀颱伎也朽瞭,但是他的那篇遺囑,何遜謝朓、李賀諸人的銅雀颱詩,甚至於銅雀颱一片瓦,於今還叫諷詠摩挲的人們欣喜贊嘆。“前水復後水,古今相續流”,曆史原是納過去於現在,過去的並不完全過去。其實若就種中有果來說,未來的也並不完全未來,這現在一頃刻實在偉大到不可思議,刹那中自有終古,微塵中自有大韆,而汝心中亦自有天國。這是不朽的第一義諦。

前言/序言

朋友:

從寫《十二封信》給你之後,我已經歇三年沒有和你通消息瞭。你也許怪我疏懶,也許忘記幾年前的一位老友瞭,但是我仍是時時掛念你。在這幾年之內,國內經過許多不幸的事變,刺耳痛心的新聞不斷地傳到我這裏來。聽說我的青年朋友之中,有些人已遭慘死,有些人已因天災人禍而廢學,有些人已經擁有高宮厚祿或是正在“忙”高官厚祿。這些消息使我比聽到日本齣兵東三省和轟炸淞滬時更傷心。在這種時候,我總是提心吊膽地念著你。你還是在慘死者之列呢?還是已經由黨而官,奔走於大人先生之門而洋洋自得呢?

在這些提心吊膽的時候,我常想寫點什麼寄慰你。我本有許多話要說而終於緘默到現在者,也並非完全由於疏懶。在我的腦際盤鏇的實際問題都很復雜錯亂,它們所引起的感想也因而復雜錯亂。現在青年不應該再有復雜錯亂的心境瞭。他們所需要的不是一盆八寶飯而是一帖清涼散。想來想去,我決定來和你講美。

講美!這話太突如其來瞭!在這個危急存亡的年頭,我還有心肝來“談風月”麼?是的,我現在講美,正因為時機實在是太緊迫瞭。朋友,你知道,我是一個舊時代的人,流落在這紛紜擾攘的新時代裏麵,雖然也齣過一番力來領略新時代的思想和情趣,仍然不免抱有許多舊時代的信仰。我堅信中國社會鬧得如此之糟,不完全是製度的問題,是大半由於人心太壞。我堅信情感比理智重要,要洗刷人心,並非幾句道德傢言所可瞭事,一定要從“怡情養性”做起,一定要於飽食暖衣、高官厚祿等等之外,彆有較高尚、較純潔的企求。要求人心淨化,先要求人生美化。

人要有齣世的精神纔可以做入世的事業。現世隻是一個密密無縫的利害網,一般人不能跳脫這個圈套,所以轉來轉去,仍是被利害兩個大字係住。在利害關係方麵,人已最不容易調協,人人都把自己放在第一位,欺詐、淩虐、劫奪種種罪孽都種根於此。美感的世界純粹是意象世界,超乎利害關係而獨立。在創造或是欣賞藝術時,人都是從有利害關係的實用世界搬傢到絕無利害關係的理想世界裏去。藝術的活動是“無所為而為”的。我以為無論是講學問或是做事業的人都要抱有一副“無所為而為”的精神,把自己所做的學問事業當作一件藝術品看待,隻求滿足理想和情趣,不斤斤於利害得失,纔可以有一番真正的成就。偉大的事業都齣於宏遠的眼界和豁達的胸襟。如果這兩層不講究,社會上多一個講政治經濟的人,便是多一個藉黨忙官的人;這種人愈多,社會愈趨於腐濁。現在一般藉黨忙官的政治學者和經濟學者以及冒牌的哲學傢和科學傢所給人的印象隻要一句話就說盡瞭——“俗不可耐”。

人心之壞,由於“未能免俗”。什麼叫做“俗”?這無非是像蛆鑽糞似的求溫飽,不能以“無所為而為”的精神作高尚純潔的企求;總而言之,“俗”無非是缺乏美感的修養。

在這封信裏我隻有一個很單純的目的,就是研究如何“免俗”。這事本來關係各人的性分,不易以言語曉喻,我自己也還是一個“未能免俗”的人,但是我時常領略到能免俗的趣味,這大半是在玩味一首詩、一幅畫或是一片自然風景的時候。我能領略到這種趣味,自信頗得力於美學的研究。在這封信裏我就想把這一點心得介紹給你。假若你看過之後,看到一首詩、一幅畫或是一片自然風景的時候,比較從前感覺到較濃厚的趣味,懂得像什麼樣的經驗纔是美感的,然後再以美感的態度推到人生世相方麵去,我的心願就算達到瞭。

在寫這封信之前,我曾經費過一年的光陰寫瞭一部《文藝心理學》。這裏所說的話大半在那裏已經說過,我何必又多此一舉呢?在那部書裏我嚮專門研究美學的人說話,免不瞭引經據典,帶有幾分掉書囊的氣味;在這裏我隻是嚮一位親密的朋友隨便談談,竭力求明白曉暢。在寫《文藝心理學》時,我要先看幾十部書纔敢下筆寫一章;在寫這封信時,我和平時寫信給我的弟弟妹妹一樣,麵前一張紙,手裏一管筆,想到什麼便寫什麼,什麼書也不去翻看。我所說的話都是你所能瞭解的,但是我不敢勉強要你全盤接收。這是一條思路,你應該趁著這條路自己去想。一切事物都有幾種看法,我所說的隻是一種看法,你不妨有你自己的看法。我希望你把你自己所想到的寫一封迴信給我。

硃光潛

用戶評價

當這本書的名字《人生最美是心安》映入眼簾時,我正經曆著一段迷茫期。生活仿佛一團亂麻,各種瑣事纏身,讓我疲憊不堪,內心更是難以平靜。我並非是那種喜歡閱讀冗長理論的讀者,我更傾嚮於那些能夠引發共鳴,並且能帶來實際啓示的作品。所以,這本書的名字,對我而言,就像是一個溫柔的邀請,邀請我去探索那份一直以來渴望卻難以觸及的“心安”。 我帶著一種近乎“尋醫問藥”的心態翻開瞭這本書,然而,作者的筆觸並沒有讓我感到任何壓迫或說教。他並沒有直接告訴我“你應該如何心安”,而是用一種娓娓道來的方式,分享瞭許多他自己以及他所觀察到的人生片段。我讀到瞭關於挫摺的描寫,那些看似平凡的失敗,在作者的筆下卻被賦予瞭深刻的意義,他讓我們看到,每一次跌倒,都是一次學習和成長的機會。我開始意識到,原來我們對失敗的恐懼,很多時候,源於我們對“不完美”的抗拒,而這份抗拒,正是心不安的根源之一。 書中關於“放下”的探討,給我留下瞭極其深刻的印象。我們每個人身上都背負著太多的東西,有的是過去的包袱,有的是對未來的擔憂,有的是人際關係的羈絆。作者並沒有給齣“一刀切”的解決方案,而是通過一些生動的故事,闡釋瞭“放下”的智慧。他讓我們看到,很多時候,我們執著於某些東西,並非是因為它本身有多麼重要,而是我們習慣瞭擁有,習慣瞭執著。當讀到作者描述自己如何一點點地卸下心中重擔時,我仿佛也跟著一起卸下瞭不少。 我還特彆欣賞書中關於“慢下來”的論述。在這樣一個推崇效率和速度的時代,我們似乎都變成瞭一颱颱高速運轉的機器,忽略瞭生活本身應有的節奏。作者用瞭很多篇幅去描繪那些“慢下來”的時刻,比如一次悠閑的散步,一次細緻的烹飪,一次與自然的親密接觸。這些看似“無用”的時間,在作者看來,卻是滋養心靈,重拾平靜的寶貴時光。這讓我開始反思自己的生活方式,是不是也應該放慢腳步,去感受生活本來的滋味。 《人生最美是心安》這本書,對於我而言,就像是一場及時的心靈洗禮。它沒有給我灌輸什麼深刻的人生哲理,但它卻用一種潤物細無聲的方式,觸動瞭我內心最柔軟的部分。它讓我明白,心安並非遙不可及,它就藏在生活的點滴之中,需要我們用心去感受,去發現。讀完這本書,我並沒有感到“豁然開朗”,但卻多瞭一份對生活平和的期待,一份對內心寜靜的嚮往。

評分初次接觸《人生最美是心安》,我帶著一種探究的心理。在網絡信息爆炸、生活節奏加快的當下,人們普遍麵臨著各種壓力和焦慮,而“心安”這個詞,恰似一劑甘霖,直擊痛點。我並非是那種會深度思考人生哲學的人,更多時候,我隻是在生活中跌跌撞撞,試圖尋找一個讓自己能夠喘息的角落。這本書的名字,就像是給我指明瞭一個方嚮,讓我忍不住想去瞭解,作者是如何詮釋這份“心安”的。 閱讀的過程,與其說是吸收知識,不如說是一種潛移默化的影響。作者並沒有用空洞的理論去教導讀者,而是通過一係列貼近生活的敘述,將“心安”的理念滲透其中。我讀到瞭一些關於傢庭和親情的描繪,那些平凡的日常互動,在作者的筆下卻充滿瞭溫情和力量,讓我看到瞭即使在最普通不過的日子裏,也蘊藏著讓心靈得到慰藉的源泉。我看到瞭父母的嘮叨,伴侶的包容,孩子的天真,這些瑣碎的片段,組閤成瞭生活的基石,也構成瞭“心安”的土壤。 讓我産生深刻共鳴的是書中關於“原諒”的論述。很多時候,我們之所以無法心安,是因為心中藏著太多的怨恨和不滿,對他人,也對自己。作者並沒有簡單地呼籲我們要去寬恕,而是深入剖析瞭“原諒”的意義——它不僅僅是為瞭他人,更是為瞭自己能夠解脫,能夠放下那些沉重的枷鎖。我開始反思自己過往的一些經曆,那些讓我耿耿於懷的人和事,當我嘗試著用一種更加平和的心態去審視它們時,我發現,很多事情並沒有想象中那麼不可饒恕,而我的內心,也因此變得更加輕盈。 書中關於“順應自然”的觀點,也給我留下瞭深刻的印象。我們總是習慣於對抗,與生活對抗,與他人對抗,甚至與自己對抗。但人生很多時候,是需要一種順應的力量。作者用很多自然的意象來比喻這種“順應”,比如河流的流淌,雲朵的飄散,它們並非是被動的接受,而是一種智慧的流動,一種生命力的展現。這種觀點,讓我開始重新思考那些我曾經用力去爭取的,那些我認為必須達到的目標,或許,換一種方式,順勢而為,也能抵達內心深處的寜靜。 總的來說,《人生最美是心安》這本書,沒有給我提供任何“秘籍”或“捷徑”,但它卻如同一麵鏡子,映照齣我內心深處的渴望。它讓我明白,“心安”並非是某種外在的成就,而是一種內在的狀態,一種對生活深刻的理解和接納。這本書,讓我有機會慢下來,去感受生活的美好,去體悟內心的平靜,它是我在喧囂世界中,一個寜靜的停靠點。

評分我購入《人生最美是心安》這本書,很大程度上是齣於一種“隨波逐流”的心態。最近,周圍的朋友們都在談論生活中的種種不如意,而“心安”這個詞,也頻繁地齣現在我們的對話中。當我看到這本書時,感覺像是找到瞭一個能夠理解並迴應我內心感受的齣口,便毫不猶豫地入手瞭。我期待它能給我一些方嚮,一些能夠讓我在紛擾的生活中找到一絲平靜的綫索。 閱讀過程中,我發現作者的文字風格非常接地氣。他並沒有使用晦澀難懂的學術術語,而是用一種如同朋友聊天般的口吻,分享著他對生活的體悟。我讀到瞭一些關於麵對睏難的章節,作者並沒有迴避現實的殘酷,但他總是能夠從睏境中找到積極的一麵,引導讀者去思考如何從中汲取力量,而不是沉溺於絕望。例如,他描述瞭在經曆重大挫摺後,如何通過觀察自然的變化,來重新找迴內心的平衡,這種視角讓我覺得耳目一新,也給瞭我一些啓發。 讓我頗為觸動的是書中對於“接納”的強調。我們總是習慣於評判,評判自己,評判他人,評判生活。而這種評判,恰恰是導緻內心不安的重要原因。作者通過一些生動的例子,展現瞭“接納”的力量。他讓我們看到,當一個人能夠接納自己的不完美,接納他人的不同,接納生活的無常時,他的內心會變得多麼的寬廣和寜靜。這讓我開始審視自己過往的許多執念,意識到很多時候,我們之所以痛苦,是因為我們拒絕去接受那些我們無法改變的事實。 此外,書中關於“感恩”的篇章,也給我留下瞭深刻的印象。作者認為,感恩並非僅僅是對他人給予的迴報,更是一種積極的生活態度。當我們學會感恩,我們就會發現,生活中處處都有值得我們感激的事物,即使是那些微不足道的小事,也能夠點亮我們的內心。這讓我開始有意識地去發現生活中的美好,去體會那些曾經被我忽略的點滴幸福,這種轉變,讓我覺得生活似乎變得更加豐盈瞭。 總的來說,《人生最美是心安》這本書,並沒有給我提供什麼驚世駭俗的觀點,但它卻像一位溫和的引導者,用一種平和而富有力量的方式,教會我如何去與自己的內心和解,如何去擁抱生活。它讓我明白,真正的“心安”,並非是什麼遙不可及的境界,而是可以通過一點一滴的努力,在日常生活中去踐行和感受的。這本書,為我提供瞭一個重新審視生活、安頓心靈的契機。

評分拿到這本《人生最美是心安》,我著實被它的書名所吸引。在如今這個快節奏、充滿焦慮的時代,能夠有一個詞語直指人心的平靜,無疑是一種難得的治愈。我並非那種能靜心閱讀文學作品的讀者,平日裏更多的是瀏覽一些實用類的書籍,但這本書的封麵設計,那種素雅的風格,以及標題的內涵,都讓我産生瞭一種莫名的期待。我並非抱著解決人生所有難題的心態去讀它,更多的是一種好奇,好奇作者是如何描繪這份“心安”的。 翻開書頁,我以為會看到一些心靈雞湯式的說教,或是空洞的哲理闡述,但齣乎意料的是,作者的文字帶著一種極其鮮活的生活氣息。他筆下的故事,沒有驚天動地的愛情,沒有波瀾壯闊的事業,更多的是一些日常的片段,比如清晨廚房裏冒著熱氣的早餐,午後花園裏搖曳的花朵,夜晚燈光下傢人的低語。這些細枝末節,在作者的描繪下,卻散發著一種溫暖的光芒,讓我仿佛置身其中,感受到瞭那種細微的幸福。我看到瞭作者如何從平凡的生活中提煉齣不平凡的感悟,如何從細微之處發現人生的美好。 令我印象深刻的是,書中對於“得失”的看法。很多時候,我們總是糾結於那些失去的東西,耿耿於懷,無法釋懷,從而讓自己陷入痛苦的深淵。而作者則用一種非常平和的視角,去解讀“失去”與“得到”的辯證關係。他並非鼓吹要麻木不仁,而是強調一種順其自然的態度,懂得珍惜當下擁有的,同時也不過度執著於那些已經溜走的東西。這種豁達的姿態,讓我意識到,很多時候,我們被睏住的,並非是外界的睏境,而是自己內心的執念。 我特彆喜歡書中關於“獨處”的章節。在現代社會,我們似乎越來越害怕獨處,總覺得一個人會孤單,會無聊。但作者卻告訴我們,獨處也是一種修行,是與自己對話的最佳時機。他描繪瞭許多他在獨處時所得的靈感和體悟,那些在喧囂中被埋沒的聲音,在寜靜中纔能被清晰地聽見。這讓我開始重新審視自己對獨處的看法,嘗試著去享受一個人的時光,去傾聽內心的聲音,去發現自己真正的需求。 總而言之,這本書沒有給我提供什麼立竿見影的解決方案,但它卻在我心裏播下瞭一顆種子。它讓我開始審視自己的生活方式,開始關注內心的感受。它讓我明白,心安,並非遙不可及,而是可以通過細微的調整,從生活點滴中去尋覓和培養。讀完這本書,我沒有感到被“拯救”,而是感覺被“喚醒”,一種對平靜生活更深層次的嚮往。

評分這本書,我拿到的時候,隻是被封麵上那幾個字吸引住瞭——“人生最美是心安”。當時的我,正處於一個有點浮躁的階段,總覺得生活裏缺少瞭點什麼,好像總在追逐著一些虛無縹緲的東西,卻忽略瞭內心的平靜。拿到書後,我並沒有立刻翻開,而是把它放在床頭櫃上,有時候會下意識地去摸一摸它,感覺就像是握住瞭一份承諾,一份關於安寜的承諾。 直到一個周末的午後,陽光透過窗戶斜斜地灑進來,我終於決定坐下來,好好地讀一讀它。翻開第一頁,一股淡淡的紙墨香撲鼻而來,瞬間就讓我放鬆瞭心情。作者的文字,不像某些暢銷書那樣華麗辭藻堆砌,而是像一股清泉,緩緩地流淌進我的心裏。沒有驚心動魄的情節,沒有跌宕起伏的衝突,但每一個字,每一個句子,都帶著一種樸實的力量,觸動著我內心最柔軟的地方。我讀到瞭一些關於生活瑣事的描寫,那些平常得不能再平常的場景,在作者的筆下卻變得格外有意義。比如,清晨醒來時的一縷陽光,午後一杯溫熱的茶,傍晚迴傢時的一盞燈……這些細微之處,我以前從來沒有在意過,現在讀來,卻讓我感同身受,仿佛看到瞭自己生活中的點點滴滴。 我尤其喜歡書中關於“放下”的論述。我們的人生,總是在不斷地得到和失去,那些不捨得放下的,往往成為我們心中沉重的包袱,讓我們無法前行。作者用瞭很多的比喻,來形容這種“放下”的過程,就像是把沉甸甸的石頭丟進深不見底的湖水裏,雖然一開始會有波瀾,但最終一切都會歸於平靜。我反復讀瞭幾遍關於“放下”的章節,並且嘗試著在生活中去實踐。我發現,很多時候,我們之所以不快樂,並不是因為事情本身有多麼糟糕,而是我們對事情的看法,我們固執地不肯放手。當我嘗試著放下一些不必要的執念,放下一些過去的遺憾,我真的感覺輕鬆瞭很多,生活也似乎變得更寬廣瞭。 讀這本書的過程,對我來說,與其說是在閱讀,不如說是一次心靈的療愈。我會在讀到某個段落時,停下來,陷入沉思,反思自己過往的種種。有時候,我會因為書中某些觀點而産生共鳴,嘴角不自覺地地上揚;有時候,我也會因為書中某些感悟而眼眶濕潤,那些曾經壓抑在心底的情緒,似乎也在被一點點地釋放。這本書並沒有給我提供什麼“成功學”的秘籍,也沒有給我灌輸什麼“人生道理”,它隻是用一種非常溫和的方式,引導我去看待生活,去看待自己。它讓我明白,真正的幸福,並不在於外在的成就,而在於內心的寜靜和滿足。 最讓我印象深刻的,是書中最後一章的結尾。作者寫道:“心安之處,便是吾鄉。”這句話,如同點睛之筆,讓我豁然開朗。原來,我們一直在尋找的“傢”,不一定是一個具體的地理位置,而是一種內心的歸屬感,一種安定感。當我們的內心不再漂泊,不再焦慮,當我們能夠接納自己,接納生活,那麼無論身在何處,我們都能找到屬於自己的那片寜靜港灣。這本書,就像是一位慈祥的長者,輕輕地拍著我的肩膀,告訴我,彆急,慢慢來,最美的風景,其實就在你的心裏,隻要你願意靜下來,感受它。

評分很大一本

評分此用戶未填寫評價內容

評分真是一本好書,不愧是大傢之作。

評分此用戶未填寫評價內容

評分真是一本好書,不愧是大傢之作。

評分此用戶未填寫評價內容

評分此用戶未填寫評價內容

評分此用戶未填寫評價內容

評分此用戶未填寫評價內容

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![兔子坡/夏洛書屋 美繪版 [廣大讀者] [Rabbit Hill] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12287137/5abe1519Nb20296d7.jpg)