具体描述

内容简介

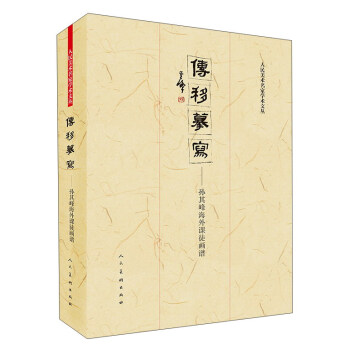

《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》是知名国画家孙其峰先生在海外发表的谈花鸟画创作理论与技法的文章汇编而成。全书共列举了“竹”“梅”“菊”“石榴”“伯劳”“麻雀”“猿”“牡丹”等100种花鸟画中*常出现的题材,并讲解绘画技法和要领。《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》一画配一文,方便读者阅读和临习,孙先生用简练的语言概括出每幅作品的创作步骤、重点和注意事项,并点明“画法”背后的“画理”,强调不仅要知法,还要明理,才能达到“举一反三”的境界。文字叙述简洁而有深度,适合初学者和学生学习、临习,进一步提高。作者简介

孙其峰,原名奇峰,曾用名琪峰。别署双槐楼主。孙其峰先生是集“中国造型艺术成就奖”“中国书法兰亭奖——终身成就奖”“中国美术奖——终身成就奖”三项大奖于一身的中国当代知名国画家、书法家、美术教育家。在中国画、书法和篆刻艺术领域取得了举世瞩目的成就,享誉海内外。1920年生于山东省招远县。1947年毕业于国立北平艺术专科学校国画科,曾先后师从徐悲鸿、黄宾虹、李苦禅、王友石、汪慎生、寿石工、金禹民等名家,擅山水、花鸟、书法、篆刻,兼通画史、画论。

曾任天津美术学院副院长,以及绘画系、工艺系主任等职。现为天津美术学院终身教授、中国美术家协会理事、天津市美术家协会名誉主席、天津市海河印社社长、中国画研究院院务委员等。在国内外多次举办个人书画作品展,其书画作品被各大美术馆、物馆、纪念馆、陈列馆、艺术院校、画院等艺术机构和国内外重要场所珍藏。所著文章曾发表于《中国画》《美术》《中国画研究》《艺术研究》等刊物;著作有《中国画技法》《孙其峰画集》《孙其峰书画选集》《花鸟画谱》《孔雀画谱》《花鸟画构图小稿》《花鸟画技法》《孙其峰教学手稿》《孙其峰书画全集》等几十种。

目录

画花鸟略论作者题字

1.画竹步骤

2.老竹和新竹

3.风竹

4.晴竹

5.雨竹

6.雪竹

7.侧锋竹

8.画石用笔方法图解

9.勾勒画石法

10.点染画石法

11.太湖石

12.勾皴点混合画石法

13.松干画法

14.松枝画法

15.积墨画松法

16.简笔画松法

17.梅花枝干画法

18.简枝梅

19.破墨画梅枝法

20.古梅

21.桃花

22.蜡梅密枝

23.白描竹

24.白描细笔水仙

25.白描粗勾秋葵

26.芭蕉

27.荷花

28.百合花的透视画法

29.百合型的花

30.百合花

31.卷丹

32.玉簪

33.萱草

34.唐菖蒲

35.水仙花

36.玉兰花

37.辛夷

38.秋柿

39.石榴

40.消暑图

41.白菜香菇

42.厨下景物

43.白菜鳜鱼

44.香蕉

45.小鸟默写

46.几种小鸟画法示意图

47.梅枝麻雀

48.好鸟鸣春

49.雪枝双雀

50.翠鸟春柳

51.滩石翠鸟

52.鹊钨

53.黑鹊鸽

54.啄木鸟-

55.写意八哥

56.红练蜡梅

57.双绶带

58.伯劳秋枝

59.伯劳红叶

60.白鹉松实

61.白鸠红栗

62.梅竹幽禽

63.桃花双禽

64.白头偕老

65.红叶黑鹎

66.粉眼桃花

67.双鹊秋枝

68.梅枝立鹊

69.喜上眉梢

70.春上枝头

71.雪鸦

72.柳梢黄莺

73.鸠巢

74.腊嘴梅花

75.戴胜蒲公英

76.春意十分

77.桃花太平鸟

78.鹌鹑

79.苍鹰

80.雀鸟

81.山鸡卧雪

82.母鸡

83.孤鹜图

84.双鸭图

85.湖上风光

86.群鸭小憩

87.鸳鸯

88.双羊

89.松鼠(一)

90.松鼠(二)

91.猴

92.猿

93.牡丹

94.芍药

95.月季花

96.白藤萝

97.菊花

98.鸡冠花

99.石竹花

100.串红

用户评价

《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,让我得以窥见一位艺术巨匠在海外播撒中国画艺术种子的一段珍贵历程。它不仅仅是一本技术性的画谱,更是一部充满人文关怀的教育叙事。孙其峰先生以其深厚的艺术功底和卓越的教学才能,在海外构建了一个独特的学习体系。书中“课徒画谱”的部分,我理解为是他将自己多年艺术实践的精华,以一种最直观、最易于理解的方式呈现给学生。我特别欣赏孙先生在教学中对“悟性”的强调,他不仅仅是教授绘画技巧,更是引导学生去感受、去体验、去领悟中国画的精神内涵。在临摹古人作品的同时,他也鼓励学生走出课堂,去观察自然,去体验生活,并将自己的感受融入创作。这种教学理念,使得他的学生们不仅能够掌握绘画技巧,更能理解中国画的意境之美。书中对人物画的示范,让我看到了孙先生对于人物造型的精准把握和神韵的刻画。他如何通过寥寥数笔勾勒出人物的表情和姿态,将人物的内心世界展现得淋漓尽致,这对于我理解中国画人物画的精髓,有着极大的帮助。同时,书中对山水画和花鸟画的阐述,也让我深刻体会到中国画在表现自然万物时,所追求的那种“气韵生动”的境界。这本书的出版,无疑为我们提供了一个研究中国画在海外传播的重要案例,也让我们更加敬佩孙其峰先生为中国画艺术的国际化所做出的杰出贡献。

评分刚刚收到这本《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》,迫不及待地翻阅起来。作为一名孙其峰先生的长期关注者,我一直以来都非常期待能够有这样一本系统梳理他海外教学实践的著作。拿到手后,纸张的质感、印刷的精良都让我感到惊喜,这不仅仅是一本书,更是一件艺术品。在仔细阅读之后,我被孙先生在海外传播中国画的深厚功力以及他对学生因材施教的耐心所深深打动。书中的画谱部分,以大量的实例展示了孙先生如何将中国画的笔墨技法,通过“传移摹写”这一传统而又极其有效的方式,传授给不同文化背景的学生。我尤其注意到,孙先生并没有简单地照搬传统,而是结合海外学生的特点,在传授基本功的同时,融入了现代的审美观念和表现手法,使得这些作品既有中国画的精髓,又充满了时代的气息。那些人物画、山水画、花鸟画的精细步骤和关键提示,对于初学者来说是宝贵的启蒙,对于有一定基础的画家来说,也是一次深入的复习和提升。更重要的是,通过这些画谱,我们可以窥见孙先生高超的艺术造诣和深厚的文化修养,他不仅仅是在教绘画,更是在传递一种艺术精神和生活态度。这本画谱的编排也十分用心,图文并茂,层次分明,让人能够轻松理解。每一幅作品都配有详细的解说,解释了创作思路、用笔用墨的技巧,以及需要注意的细节。这种细致入微的讲解,充分体现了孙先生的教学智慧。我相信,无论是对中国画爱好者,还是对从事艺术教育的同仁,这本书都将是一笔宝贵的财富。它不仅能够帮助我们学习绘画技法,更能让我们感受到中国传统艺术的独特魅力和孙其峰先生作为一位杰出艺术家的教育情怀。

评分《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,我拿到后就爱不释手,它带给我的不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的触动。孙其峰先生在海外的教学,可以看作是中国画艺术在异国土地上扎根并开花结果的生动写照。这本书的“课徒画谱”部分,我理解为是孙先生将自己毕生的艺术积淀,以一种最真诚、最朴实的方式,倾囊相授给他的学生们。我尤其喜欢书中关于花鸟画的示范。孙先生如何用简洁的笔墨勾勒出花瓣的娇嫩,用灵动的线条描绘出鸟儿的活泼,都给我留下了深刻的印象。他强调的“写意”精神,不仅仅是对客观物象的描绘,更是对生命力的赞美和对自然之美的感悟。通过阅读这本书,我仿佛置身于孙先生的海外课堂,感受着他对于艺术的热爱,以及对学生们的殷切期望。他鼓励学生大胆尝试,勇于创新,但同时又强调传统功底的重要性。这种教学方式,既培养了学生的创造力,又保证了他们能够继承中国画的优秀传统。这本书的出版,对于我个人而言,是一次难得的学习机会。它不仅让我学到了很多实用的绘画技巧,更重要的是,让我感受到了中国传统艺术的博大精深,以及孙其峰先生作为一位杰出艺术家的教育情怀和人格魅力。

评分刚拿到《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,我便被它所蕴含的深厚学术价值和艺术实践意义所深深吸引。作为一名长期关注中国画发展的艺术爱好者,我一直认为“传移摹写”是中国画学习中不可或缺的重要环节,而孙其峰先生在海外的教学实践,无疑为我们提供了一个极佳的研究范本。这本书,与其说是一本画谱,不如说是一份珍贵的艺术教育史料。它详细记录了孙先生如何将博大精深的中国画艺术,以一种最直接、最有效的方式,传授给来自不同文化背景的学生。我尤其着迷于书中对具体绘画技法的剖析,孙先生并非简单地罗列传统技法,而是结合海外学生的接受习惯和认知特点,对“传移摹写”进行了创造性的转化和实践。例如,在山水画部分,他如何引导学生从临摹古人的经典作品入手,逐步理解山石的结构、水流的动态、云气的变化,以及如何运用各种皴法来表现不同的地貌特征。这种循序渐进的教学方式,对于理解中国画的笔墨语言和造型体系,起到了至关重要的作用。再比如,在花鸟画部分,孙先生对于花卉的写意表现,鸟兽的动态捕捉,都给出了极具启发性的示范。他所强调的“外师造化,中得心源”的理念,通过这些画谱得到了生动的体现。这本书的价值不仅在于其艺术示范性,更在于它所展现的中国传统艺术在异域文化土壤中生根发芽的独特过程,以及孙其峰先生作为一位杰出的艺术家和教育家,其国际视野和教育情怀。

评分初次翻阅《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,我便被其精美的装帧和丰富的内涵所吸引。作为一名对中国传统艺术有着浓厚兴趣的普通读者,我一直渴望能够有这样一本著作,能够系统地、直观地了解中国画的学习方法和艺术精髓。这本书,恰恰满足了我的这一愿望。孙其峰先生在海外的教学实践,无疑是中国画走向世界的一个重要窗口。书中的“课徒画谱”部分,就像是一堂堂生动的艺术公开课,孙先生用他精湛的画技和深入浅出的讲解,将中国画的奥秘一步步揭示开来。我尤其喜欢书中关于山水画的讲解。孙先生如何从临摹名家画作开始,引导学生理解山石的皴法、树木的画法、水的处理方式,以及整体构图的讲究,都给出了非常详实的示范。他强调的“移情于景,借景抒情”的创作理念,让我在欣赏作品的同时,也能感受到其中蕴含的情感力量。同样,在人物画和花鸟画的部分,孙先生也展现了他对不同题材的深刻理解和独到的表现手法。他不仅仅是在教授绘画技巧,更是在传递一种艺术的生活态度,一种对自然万物的热爱和敬畏。这本书的价值,在于它能够让更多的人,特别是那些对中国画感到陌生的海外读者,通过“传移摹写”这一最经典的学习方式,走进中国画的世界,感受中国传统艺术的魅力。

评分《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,给我带来了一次非常深刻的艺术学习体验。作为一名多年来一直致力于中国画学习的爱好者,我深知“传移摹写”在中国画教学中的重要性,而孙其峰先生在海外的教学实践,更是将这一传统方法发挥到了极致。这本书,与其说是一本简单的画谱,不如说是一本关于如何学习和传承中国画的“哲学指南”。孙先生在海外的教学,并非是将中国画的技法简单地“复制”给学生,而是注重培养学生的艺术悟性和独立创作能力。我特别留意书中关于人物画的章节,孙先生如何通过对不同人物形象的细致描绘,展现人物的性格、情感和精神状态,让我领略到中国画在表现人物内在世界方面的独特优势。他的示范作品,无论是古装人物还是现代人物,都充满了生命力和感染力。同样,在山水画和花鸟画的讲解中,孙先生也始终强调“师法自然”的原则,引导学生深入观察自然,体悟自然之美,并将这种感悟转化为笔墨,最终创作出具有个性的作品。这本书的出版,不仅为我们提供了一个研究孙其峰先生艺术思想和教学体系的宝贵资料,更重要的是,它为中国画的国际化传播提供了一个成功的范例,也为海内外中国画爱好者提供了一个学习和交流的平台。

评分拿到《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,我首先被它的厚重感所吸引,翻开后,扑面而来的便是浓郁的学术气息。这本书的价值,绝不仅仅在于它展示了孙其峰先生的画作,更在于它揭示了孙先生在海外教育中国画的完整过程和理念。书中的“课徒画谱”部分,我理解为是一种非常接地气的教学实践记录,它不是那种枯燥的理论阐述,而是通过大量的绘画实例,一步步地引导读者走进中国画的艺术世界。我注意到,孙先生在海外的教学,很大程度上依赖于“传移摹写”这一古老而有效的方法。这本书详细地记录了这一过程,从基础的点、线、面的运用,到具体的皴法、染法、设色的讲究,都有深入浅出的讲解。每一个步骤都经过精心设计,旨在让来自不同文化背景的学生能够循序渐进地掌握中国画的精髓。我反复研读了其中关于山水画的章节,孙先生对于山峦的勾勒、树木的描绘、水的表现,都有独到的见解和示范。他不仅传授技法,更强调写生与创作相结合,引导学生观察自然、体验生活,并将所感所悟融入笔端。这对于理解中国画的“外师造化,中得心源”有着极大的启发。另外,在人物画部分,我看到了孙先生对于人物神态、姿态的捕捉,以及如何在有限的笔墨中表现人物的性格和情感。这些示范作品,无疑是学习中国画人物造型的绝佳范本。这本书的出版,对于研究孙其峰先生的艺术思想和教学体系,以及推动中国画在海外的传播,都具有极其重要的意义。它不仅仅是孙先生艺术生涯的一个重要节点记录,更是中国传统艺术与现代教育相结合的生动实践。

评分《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,带给我一种非常直接的艺术学习体验。作为一名在艺术道路上摸索多年的爱好者,我常常觉得理论知识很多,但实际操作起来却无从下手。而这本书,则恰恰弥补了这一遗憾。孙其峰先生在海外的教学,可以看作是中国画“走出去”的一个生动案例。这本书里的“课徒画谱”,就像是孙先生在海外课堂上的手把手教学记录。我特别喜欢书中关于花鸟画的章节,那些栩栩如生的鸟儿,鲜活欲滴的花卉,都不是凭空想象出来的,而是源于孙先生对自然的细致观察和提炼。他如何用寥寥数笔勾勒出鸟儿的神韵,如何用色彩渲染出花朵的娇艳,都给出了非常清晰的示范。最让我印象深刻的是,孙先生在教授这些技法时,非常注重“意”的表达。他不仅仅是教你画形,更是教你如何抓住对象的精神气质,如何通过笔墨的韵味来传达情感。这种对“神似”的追求,是中国画的核心价值之一,而孙先生在海外教学中,依然能够将这一点贯彻到底,并让学生理解和吸收,这本身就极具挑战性,也充分展现了他的艺术造诣和教育智慧。这本书的排版设计也很合理,大量的插图清晰地展示了创作的每一步,配以简洁明了的文字说明,让人一目了然。我尝试着按照书中的步骤临摹了几幅作品,虽然与孙先生的原作相去甚远,但在临摹的过程中,我确实感受到了中国画的笔墨魅力,也学到了很多实用的技巧。这本书不仅仅是一本画谱,更是一本关于如何学习和理解中国画的“行动指南”。

评分这本书《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》,如同打开了一扇窗,让我得以一窥中国画艺术在海外传播的精彩篇章。孙其峰先生,作为一位德高望重的老一辈艺术家,他的海外教学实践,不仅仅是一种技法的传授,更是一种文化精神的传递。书中的“课徒画谱”部分,我理解为是他对中国画学习过程的一种系统梳理和再创造,让那些原本可能因为文化隔阂而难以理解的艺术理念,变得触手可及。我反复翻阅了关于山水画的部分,孙先生如何从最基础的用笔用墨开始,引导学生一步步地构建出山峦的巍峨、河流的秀美、云水的缥缈,都让我受益匪浅。他并没有生搬硬套传统技法,而是结合海外学生的特点,进行因材施教,这一点非常令人钦佩。同时,在人物画和花鸟画的创作示范中,我也看到了孙先生对于生命活力的捕捉和对于人文精神的表达。他所强调的“写意”,不仅仅是形似,更是神似,是艺术与情感的融合。这本书的价值,在于它不仅是一本绘画技法的指导手册,更是一部关于艺术传承与创新的实践案例,让我们看到了中国传统艺术在现代语境下的生命力。

评分《传移摹写:孙其峰海外课徒画谱/人民美术名家学术文丛》这本书,让我体会到了一种跨越文化和语言的学习方式。孙其峰先生在海外的教学,是通过“传移摹写”这一最直接的艺术语言,将中国画的精髓传达给世界。这本书中的画谱部分,简直就是一本“看得懂”的中国画教程。我仔细研读了其中关于山水画的章节,孙先生如何引导学生从临摹名家画作入手,逐步理解中国画中的“点、线、面”的运用,以及如何通过不同的皴法和墨法来表现山石的质感和体积,都给出了非常清晰和系统的示范。他强调的“外师造化”不仅仅是观察自然,更是要从中提炼和升华。我注意到,孙先生在教学中,非常注重引导学生去“读”画,去理解画中的意境和情感。这一点,对于我这样初学者来说,尤为重要。同样,在人物画和花鸟画的部分,孙先生也展现了他对不同题材的驾驭能力,以及他对于细节的关注和对整体神韵的把握。这本书的价值,在于它能够让更多的人,无论其文化背景如何,都能通过“传移摹写”这一经典的学习路径,领略中国画的独特魅力,感受中国传统艺术的深厚底蕴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有