具体描述

编辑推荐

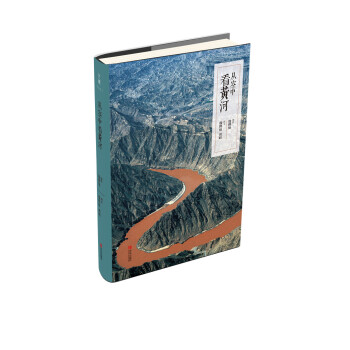

这是一部用西方人相机记载下来的中国近代社会变迁的真实图像,一部足以让我们重新认识中国近代社会发展与变化的好书。

内容简介

该书为中国国家博物馆研究员张明结合多年历史影像研究和收集所撰写的一本关于历史影像及其背后历史的综合普及图书。该书按照国外摄影师来华或主要在华时间的编年顺序,以类似辞典的形式梳理了1844 年至1949 年百余年间近百位外国来华摄影师在中国的摄影行为:他们的身份、来华原因、在华经历和拍摄成果等。作为发生在中国的历史的一部分,这些来自英国、法国、德国、美国、日本等多个国家的专业或业余摄影师的经历、作品与思考构成了本书的主要内容。应该说该书为我们提供了诸多近代中国历史的图像佐证,是中国近代历史学习的重要辅助图书。

作者简介

张明:中国国家博物馆研究馆员,自1986 年至今一直从事历史照片的整理、征集、鉴定、研究等工作,特别是2004 年独立承担中国国家博物馆历史照片的征集工作以后,根据馆藏缺项和濒危项目开展工作,使其负责征集的历史照片充实了中国国家博物馆的图片收藏,丰富了影像藏品的内容,填补了多项馆藏空白。她曾多次发表论文并出版了研究摄影历史方面的专著,包括《孙中山、李大钊并肩步出国民党“一大”会场照片质疑》《历史照片的管理研究》《方大曾摄影遗作考述》《中国工农红军的影像纪录》《窥探中国的亚细亚写真》等论文及专著《外国人拍摄的中国影像—1844—1949》。近年来,她还主持编纂了中国国家博物馆馆藏系列丛书《沙飞摄影集》《晋察冀抗战摄影集》等图集。

内页插图

目录

用户评价

这本书就像是一扇窗户,让我得以窥见那个风云变幻的中国。从1844年到1949年,这百余年的时光,是中国历史上最为动荡和变革的时期之一。而《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书,则以一种直观而震撼的方式,将这段历史呈现在我的眼前。我印象最深刻的是书中那些记录了社会变迁的影像。从传统农业社会的田园风光,到近代工业文明的崛起,从满清王朝的衰落,到中华民国的建立,再到战争的阴影笼罩,这些影像的变化,无声地诉说着历史的进程。那些高耸的烟囱、忙碌的工厂、穿梭的火车,与古老的城墙、传统的建筑形成了鲜明的对比,这种视觉上的冲击力,比任何文字描述都要来得强烈。同时,书中也展现了社会变革带来的阵痛,那些贫民窟的景象、战争的破坏,都让人心生怜悯。这本书让我更加深刻地理解了,历史不是抽象的概念,而是由无数个具体而生动的瞬间构成的。通过这些外国人的镜头,我得以从一个全新的角度去审视我的国家,去感受那个时代人们的喜怒哀乐,去思考历史的复杂性和多面性。

评分《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书,就如同打开了一扇通往历史深处的密室,让我得以窥见一个我既熟悉又陌生的中国。书中大量的影像资料,以一种近乎原生态的方式,记录下了1844年至1949年间中国社会的方方面面。我最喜欢的部分是那些捕捉到人物瞬间的影像,那些饱经风霜的面孔,那些充满故事的眼神,都仿佛在无声地诉说着他们的人生经历。从清末的皇宫贵族,到民国时期的社会名流,再到普通民众的日常生活,书中的影像覆盖了各个阶层和社会领域。而且,这些影像并非仅仅是简单地展示,书中还辅以了相应的文字介绍,对摄影师的身份、拍摄背景、以及影像所反映的历史事件进行了阐述,这极大地增强了这本书的可读性和学术价值。通过这些外国人拍摄的影像,我得以从一个全新的维度去审视中国近代史,去理解那个时代人们的生存状态,去感受那个时代社会变革的脉搏。这本书不仅仅是一本图册,它更是一部生动的视觉史书,它让我对历史有了更深刻、更具象的认识。

评分这绝对是一次震撼人心的阅读体验,远超我最初的期待。拿到这本书,首先吸引我的是它精美的装帧,厚实的铜版纸印刷,让每一张黑白照片都呈现出惊人的质感和细节。书名《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》精准地概括了内容,但却远远低估了其价值。这本书所呈现的,不仅仅是历史的碎片,更是那个时代复杂而多维的缩影。当我翻开第一页,迎面而来的便是那个遥远年代的上海滩,高耸的洋楼、繁忙的码头、穿着旗袍的女性、人力车夫,这些影像如此生动,仿佛我置身其中,能闻到空气中混杂的海风、煤烟和香料的气息。书中收录的影像跨度很大,从晚清的帝都风貌,到民国时期的社会百态,再到抗战时期的烽火硝烟,每一个时期都有其独特的视觉语言。我尤为关注的是那些普通人的生活场景,那些在街头劳作的工匠,在集市上讨价还价的商贩,在自家院子里嬉戏的孩童,这些影像让我看到了一个与教科书上截然不同的中国,一个充满生命力、充满辛酸,也充满韧性的中国。而且,书中关于摄影师身份的介绍也让我受益匪浅,了解他们的国籍、拍摄的年代、可能的动机,有助于我更客观地去解读这些影像。这不仅仅是一本书,更像是一个珍贵的历史宝库,每一次翻阅都能发现新的惊喜和感悟,让我对中国近代史有了更深刻、更具象的认识。

评分这本书的到来,如同一颗投入平静湖面的石子,激起了我内心深处对历史的好奇与探求。初次翻阅《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》,便被其扑面而来的历史气息所吸引。书中的每一张照片,都像是一扇窗户,让我得以窥见那个我未曾经历过的时代。我尤其对书中那些记录了当时社会生活场景的影像情有独钟。当我看到那些在街头巷尾辛勤劳作的人们,那些在集市上讨价还价的商贩,那些在自家院落里嬉戏的孩童,我仿佛能听到那个时代的回响,感受到那个时代的气息。书中所收录的影像,从帝都的宫殿到江南的古镇,从繁华的港口到偏远的乡村,展现了中国广袤土地上丰富多彩的地域风貌和人文景观。更重要的是,这些影像来自于外国人的镜头,这为我们提供了一个别样的视角,去审视那个时代的中国。我曾对“外国人眼中的中国”充满疑问,而这本书,则用直观的影像,给出了我期待的答案,它让我看到了西方人观察中国时,既有客观的记录,也有主观的解读,这种复杂性,正是历史的魅力所在。

评分当《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书静静地躺在我手中时,我感到一种强烈的责任感,仿佛我即将打开一段尘封的记忆,去触碰那些被时间遗忘的故事。《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这个书名,本身就蕴含着一种引人入胜的魔力。它预示着一场关于视觉叙事的盛宴,一场关于跨越国界的观察与记录。我一直认为,影像比文字更能传递情感,更能触及灵魂。当我对那个遥远的年代产生好奇时,我总是会去寻找相关的影像资料,而这本书,恰恰满足了我对那个时代视觉化想象的渴望。我期待着书中那些泛黄的黑白照片,它们将带领我穿梭于那个时代的街头巷尾,感受那个时代的风土人情。我希望这本书不仅仅是影像的呈现,更能够辅以深入的解读,让我理解这些影像背后的历史意义,理解拍摄者的视角和意图,以及它们在中国近代史上的地位。这是一次关于历史的凝视,也是一次关于自我认知的探索,我迫不及待地想与这本书一同踏上这场充满未知与惊喜的旅程。

评分这本书的出现,简直就是对我多年来关于中国近代影像研究的“雪中送炭”。作为一个对历史影像充满热情的人,我一直苦于寻找能够系统梳理外国人视角下中国影像的资料。《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书,恰恰填补了这个空白。它不是简单地罗列照片,而是通过对大量珍贵影像资料的精心挑选和编排,构建起一个连贯而富有逻辑的时间叙事。我尤其欣赏的是,书中不仅仅展示了那些宏大的历史场景,更深入到社会的肌理,捕捉到了那些被主流历史叙事所忽略的细节。比如,那些拍摄于乡村的农民劳作场景,那些记录了少数民族生活的片段,那些反映了社会底层人民生活困苦的影像,都让我深受触动。这些影像的视角,有时是带着某种程度的客观记录,有时又流露出摄影师个人的情感倾向。书中对这些不同视角的解读,帮助我更批判性地去审视这些影像,避免被单一的叙事所蒙蔽。此外,书中还包含了一些当时西方媒体的报道和评论,这使得影像与文字的结合更加紧密,为读者提供了更丰富的解读空间。这不仅仅是一本书,更是一项重要的学术研究成果,它为我们理解近代中国提供了一个全新的视角,也为我们反思历史提供了一个坚实的图像基础。

评分这本书的阅读体验,绝对可以用“沉浸式”来形容。仿佛一本厚重的相册,又像是一部无声电影,《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》以其大量的黑白影像,带领我穿越回了那个动荡而充满变革的年代。我一直对那个时期的中国充满好奇,特别是想了解在那个东西方交流日益频繁,但信息不对称也日益严重的时代,外国人是如何用镜头记录下他们的所见所闻。书中收录的影像,从社会底层人民的艰辛生活,到上层社会的奢华生活,从传统的民间习俗,到近代化的新事物,都得到了细致的展现。我尤其关注书中关于城市面貌的影像,那些逐渐西化的建筑风格,那些穿梭于街头的马车和汽车,以及当时人们的穿着打扮,都让我感受到了中国在那个时期所经历的深刻转变。而且,书中对不同摄影师的介绍,也帮助我理解了同一时期不同视角下的中国影像,这使得我对那个时代的认知更加全面和客观。这是一次关于视觉历史的深刻探索,也是一次关于跨文化理解的生动启示。

评分我必须承认,《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书,在某种程度上颠覆了我之前对那个时代的固有认知。我一直以为,外国人拍摄的中国影像,大多会带着一种刻板印象,充满了对东方异域的猎奇和想象。然而,这本书所呈现的影像,却远比我预想的要丰富和复杂得多。当然,其中不乏一些带有西方视角局限性的影像,但更多的是那些充满人文关怀的记录。我被那些摄影师捕捉到的中国人民的眼神所深深打动,那些眼神里有坚毅,有辛劳,有期盼,也有无奈。书中对不同社会阶层、不同地域的中国人民的生活都有所涉及,从繁华的都市到宁静的乡村,从达官贵人到贩夫走卒,每一张照片都像是一个鲜活的故事,等待着我去解读。特别让我印象深刻的是,书中收录了一些关于中国传统节日、民间习俗的影像,这些影像让我们看到了一个更加立体、更加鲜活的中国文化。这本书的价值在于,它不仅为我们提供了珍贵的历史视觉资料,更重要的是,它引导我们去思考“观看”和“被观看”的关系,去理解不同文化背景下的人们是如何看待彼此的。这是一次关于视觉历史的深刻反思,也是一次关于跨文化理解的生动实践。

评分一本偶然翻到的老书,却意外地开启了我对那个时代的深深凝视。书的封面设计素雅,带着一丝历史的厚重感,纸张的触感也温润而古朴,仿佛每一页都承载着过往的时光。《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这个书名本身就充满了吸引力,它预示着一段跨越国界的视觉叙事,一次来自外部视角的审视。我一直对历史上的影像资料情有独钟,总觉得照片、影片比文字更能触及灵魂,更能传递出那个时代独有的氛围和气息。当我知道这本书收录了大量外国人拍摄的、关于1844年至1949年间中国的影像时,我的好奇心便被彻底点燃了。我尤其想知道,在那个东西方文化碰撞、社会剧烈变革的时代,外国人是如何用他们的镜头去记录和解读中国的。是带着猎奇的眼光?是带着殖民者的傲慢?还是带着学者的严谨?抑或是带着旅行者的纯粹?这本书会不会像一面镜子,折射出当时中国社会的面貌,也折射出外国人看待中国的视角和心态?我期待着书中那些黑白影像,那些模糊而又真实的面孔,那些曾经繁华或衰败的街景,那些充满故事感的瞬间。我希望这本书不仅仅是影像的堆砌,更能辅以深入浅出的文字解读,让我理解这些影像背后的历史背景、拍摄者的意图,以及它们在中国近代史上的意义。这是一次穿越时空的旅程,我迫不及待地想踏上这趟旅程,去感受那个风云变幻的时代,去聆听那些被影像定格的声音。

评分我一直相信,影像的力量是无穷的,它能够跨越时空的界限,直抵人心。而《外国人拍摄的中国影像:1844-1949》这本书,恰恰证明了这一点。当我翻阅这本书时,我仿佛穿越回了那个久远的年代,亲眼目睹了那个时代的风貌。书中的影像,有宏大的历史场景,也有细腻的生活细节,它们共同构成了一幅幅生动的历史画卷。我特别喜欢书中那些捕捉到人物情感的特写镜头,那些沧桑的面孔,那些充满希望的眼神,都让我产生了强烈的共鸣。这本书不仅仅是一本图片集,它更像是一部视觉史诗,讲述着中国在那个特殊时期所经历的苦难与辉煌。我从书中看到了西方人在中国的活动,从传教士的布道,到商人的贸易,再到记者的报道,他们的存在,也构成了那个时代中国的一部分。理解这些影像,需要我们带着开放的心态,去感受那个时代的多重叙事。这本书的价值,在于它让我们看到了一个更加立体、更加真实的中国,一个在历史长河中不断演进、不断成长的中国。

评分经典好书,期待已久,活动时拿下。

评分很好,全套都买了,值得收藏

评分非常非常非常非常非常的好

评分非常非常非常非常非常的好

评分价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。价廉物美,非常实惠。

评分朋友搞摄影的,搞活动很合算。

评分朋友搞摄影的,搞活动很合算。

评分商品不错,物流也比较给力

评分一如既往地支持京东,方便自己的生活。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《摄影简史》 [英]伊安·杰夫里, 生活.读书.新知三联书店 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/26862508141/5ac391feNe279ffc5.jpg)