具体描述

内容简介

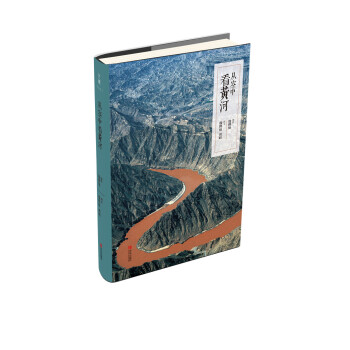

本书由黄河博物馆原馆长殷鹤仙先生主要航拍和撰写的从黄河源头直至入海口的照片,时间跨度自20世纪80年代到21世纪初,历史30多年,从“上帝”的视角,向读者展示了黄河上游、中流、下流的地质风貌及历史变迁,具有珍贵的历史价值和观赏价值。

作者简介

殷鹤仙,黄河博物馆原馆长、人文地理摄影家,1940年6月出生,江苏省泰兴市人,1965年毕业于武汉测绘学院,曾在西北五省从事野外测量工作5年,1970年调入黄河水利委员会工作,1972年调入黄河博物馆工作,任馆长,职称研究馆员。主要作品《河颂》《中国黄河》等。

刘娟,1970年代生人,现居郑州。做过媒体人、策划人,在各类报刊发表散文、随笔数十篇。读书、种地、写作,是理想也是如今的生活状态。

内页插图

精彩书摘

巴颜喀拉山◎这一片连绵起伏的山脉是著名的巴颜喀拉山。

◎唐代著名诗人李白说“黄河之水天上来”,这不过是诗人瑰丽的想象,黄河的水,当然不是从天上来的。事实上,这样一条千万年来奔腾不息的伟大的河流,就是从巴颜喀拉山下的一些涓涓细流开始的。

◎青海省巴颜喀拉山北麓,有一个海拔4000多米的盆地,即著名的约古宗列盆地,盆地里有多如天上星星的小湖。藏民称湖泊为海子,所以这里就叫星宿海。盆地中有两个大湖,即扎陵湖和鄂陵湖。盆地的西南缘,晶莹的泉水从众多的泉眼中冒上来,汇成股股清流,串联了盆地中的大小湖泊,渐渐形成一条小河。这里,即是万里黄河的第一步。藏族同胞把黄河称为“玛曲”,意即“孔雀河”,因为散布在盆地上的溪流和水泊,看上去仿佛是一幅孔雀开屏的图案。

------------

果洛黄河

◎黄河从巴颜喀拉山下的涓涓细流开始,一路河川汇集,水量渐多,到达流经的第一个县城——玛多——时,河道已宽达40米,成了一条大河。

◎玛多,藏语意为“黄河源头”,人们通常把玛多以上地区称为黄河源区。它地处青海省南部,果洛藏族自治州西北部,是果洛藏族自治州的下辖县。玛多县以下的果洛黄河,大体穿行在古湖盆的平川广谷之中,如照片所示,河道蜿蜒曲折,宽浅散乱。

◎河边上的吉迈,现为达日县城,过去是果洛藏族自治州的首府,也是青海至川北大道的必经之地。那里的黄河上有一处古渡口,古老的渡河工具是一种奇特的牛皮筏子。过河时,将牛皮筏子吹足气,衣服、包袱等塞入筒内,人伏在上面划水而过。有时为保安全,人们也将孩子放进皮筒内。

◎现在,随着吉迈黄河公路桥的建成使用,古老的牛皮筏子早已随波远去,成为老一辈人的记忆。

------------

阿尼玛卿雪山

◎阿尼玛卿雪山亦称玛积雪山、积石山,是黄河流域唯一的也是最高的一座雪山。主峰玛卿岗日海拔6282米,坐落在青海省果洛藏族自治州境内,系东昆仑山尾段。它和西藏的冈仁波齐、云南的梅里雪山、青海玉树的尕朵觉悟并称“四大神山”。历史上,当地人将埋葬英雄人物的山岳视为部族的“神山”或“祖先山”。

◎“阿尼”藏语意为“爷爷”,泛指祖先;“玛”有人认为指的是玛曲,即黄河,也有人认为就是这位祖先的名字;“卿”,宏大。阿尼玛卿雪山,藏语意思就是“黄河流经的大雪山爷爷”,它被果洛部族视为自己的图腾。

◎此地地势高峻,山顶气候多变,冰峰雄峙,有冰川57条。从高空俯瞰,冰舌自雪山伸出,蜿蜒数千米,如蛟龙腾雾,甚是壮观。

------------

万里黄河第一曲

◎黄河素有“九曲”之称,所谓“九”,自然是泛指,意即多。实际上,黄河千回百转,大大小小的河湾何其多矣!

◎离开河源地区的玛多以后,黄河大体向东南方向流去,至川、青交界的松潘高原,东受岷山所阻,转了一个180°的大弯。然后在青海省东部,又为峡谷所迫,再次180°大转弯,于1000多千米的流程内,画了一个大大的“S”,完成了“万里黄河第一曲”。

◎这一段流程的黄河,先是如前图所示,宽浅散乱,水流平缓东行;直至达日县附近,山势渐峭,河谷渐窄,川地和峡谷相间。从高空俯瞰,穿行于高山峡谷中的黄河仿佛一条柔美的丝带,从白云深处飘然而下,完美诠释了“黄河之水天上来”的意境。

------------

大通河

◎这不是黄河,这仅是黄河的二级支流:大通河。

◎大通河是湟水的重要支流;湟水,是黄河上游的重要支流。大通河因宋代在河畔建大通城得名,它以降水和冰川融水为主要补给来源。湟水养育了青海省约60%的人口,被称为青海的“母亲河”。

◎在这张照片里,连绵起伏的大山,巍峨、高大;一水横穿其中,曲折、缠绵。山水相依,亘古如斯,这里仿佛是一个不为外界所知的安静的世界。实际上走近了看,河两岸皆是田地,有田地就有人家,

有炊烟,有鲜活热闹的生活。这里流传着一个美丽的传说:很久以前,一群仙鹤飞进这条河谷,落一处一处金,栖一处一处银……因此,大通河被当地人誉为“流金淌银的河”。

◎黄河从源头的涓涓细流开始,沿途汇集了千万条这样的河流,故能成其大。所有的伟大,都非无缘无故。

……

前言/序言

从空中看黄河我不是职业摄影师,但是因为工作需要,30多年前我就开始拍摄黄河,并且多次航空拍摄,积累了不少影像资料。这几十年来,中国的建设突飞猛进,城乡面貌发生了巨大变化,当年拍摄的一些照片,如今竟成了“文物级”的历史见证,俨然已是“历史的记忆”了。譬如在我1983年航拍的郑州市区照片中,“二七”大罢工纪念塔是全市最高的建筑,它傲立市中心,俯瞰着周围隐于绿树丛中的低矮平房;到了2009年,在我于同样地点采取同样角度航拍的照片中,“二七”塔周边已然高楼大厦林立,它从当年的“巨人”无奈地变成了“侏儒”。

青岛出版集团的郑立山先生,是我10多年前在工作中认识的忘年朋友,他希望我将“沉睡”中的黄河航拍照片“唤醒”,精选后出版一本书,名曰《从空中看黄河》,以飨热爱黄河的读者,让读者换一个角度,通过“上帝之眼”看看雄伟的黄河和祖国的变化。他邀我写点文字,谈谈我的拍摄经历。虽然这只是我个人的一段陈年往事和过时的经验,不过有兴趣的读者也可浏览一下,毕竟这也是一个时代、一群人的经历。

黄河是中华民族的母亲河,它发源于青海省巴颜喀拉山北麓,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九省区注入渤海,全长约5464千米。黄河形成于地质年代的第四纪更新世。240万年前,青藏高原在喜马拉雅造山运动第三幕时期急剧升高,使原本孤立的青海共和盆地、宁蒙河套断陷盆地、晋陕汾渭地堑盆地的河流经过溯源侵蚀连贯起来,并在约10万年前切穿晋豫峡谷流入大海。

说起来,我能够从事航拍黄河的工作,虽有偶然因素,但也算水到渠成。我于1965年从武汉测绘学院毕业,毕业后在国家测绘总局工作期间,在西北五省从事了五年的航空摄影测量野外作业,此后便到了黄河设计院工作。1972年,领导看中我绘制黄河小浪底大坝鸟瞰图的能力与经验,将我从黄河设计院调到了黄河博物馆(当时称黄河展览馆),参加为纪念毛泽东视察黄河20周年而举行的黄河展览工作。展览陈列设计是一项系统工程,不仅要熟悉所需展览的内容,还要能使用各种形象语言,如照片、图表、模型、实物、光电等手段来准确地展示内容,这要求设计人员知识广博,并具有综合取舍和形象思维能力。这正是我一直向往的工作,从此一干就是大半辈子,直到退休。

黄河是中国第二大河,黄河水利委员会是个大单位,需要参加的各类全国性展览活动以及宣传出版等工作很多,因此我获得了许多参与的机会。工作多了,学习的机会就多,结识的上下级人员也多。20世纪70年代末改革开放开始后,上海一家出版社计划出版图文并茂的“万里行”系列图书,其中《黄河万里行》一书,由黄委会编写,我参加了这项工作,有机会跑遍大河上下搜集和拍摄图片资料。此书出版后,我和同事刘春萱合作编辑出版了《黄河图片集》黑白画册,又单独编辑出版了《黄河风光》彩色画册。各种展览的成功举办和上述几本图书的出版,使我获得了一定的“话语权”。当时,黄河水土保持部门的领导希望我帮助他们拍摄、出版一本关于黄河流域水土流失和水土保持的画册,并派小闫做我的助手。

我是个摄影“临时工”,所以得到处借照相机。现在拍照片很简单,一台数

码相机加一片存储卡,拍照后立刻可以看到照片效果。当时是使用胶卷,胶卷有120、135大小之分,有黑白彩色之分,彩色还有彩负和反转片之分。我权衡后决定拍120黑白和彩负以及135彩色反转三种,这样,最少也得借三台相机。如今摄影已经十分普及,家家有相机,人人能照相,但当时我们单位的相机,都是从国民政府接管过来的旧相机,而且早都被专职摄影人员领用了。军人打仗,要发他一支枪,让司机开车得给他车,但让领导批准购买相机就都推托。我的摄影之路能一直走下来,除了黄河这个题材好和个人努力外,还得到了几位“贵人”相助。这第一位就是当年的黄委会主任袁隆,他是个老革命,也是个摄影爱好者。1949年前,他就曾用一台联合国救济物资中的135徕卡相机,拍摄了黄河高村抢险等一批珍贵历史照片,其中有一幅几十位抢险农民赤身裸体推枕抢险的照片,可谓精品。现在计划拍摄、出版《黄河流域水土保持》画册,他知道相机的重要性,便告诉我说,即便“冒着写检查的风险”也要批准买两台相机。

上面同意买了,市场上却没有可买的相机。一次我在上海出差,看到淮海中路

旧货店有一台二手日产潘太克斯135相机,但他们不卖给外地人。经过反复“蘑菇”,按照商店给的三天时限,我坐飞机来回上海郑州,办完了准购和经费申请手续,为单位买到了这台二手相机。1982年我借用这台相机参加了8月份黄河大洪水的航摄。1983年又在朋友帮助下,在北京买了一台中画幅相机玛米亚RB67。不过后来实践证明,这是一款不适合航拍的相机。它十分笨重,而且拍片动作太多,每拍一幅都先要后背上片,快门上发条,对焦后再按快门,在空中很容易错过拍摄角度,而且它结构松垮,常发生故障,但当时能够买到这款相机已十分难得了。

在买到相机前我就背着几台借来的相机到黄河上下拍照去了。我背着几台相机

自觉威风凛凛,同事们却戏称我像卖相机的。

我的大学专业是五年制,五年间学了不少课程,仅技术基础课就有地形测量、

天文大地控制测量、航空摄影测量、自然地理学、地貌学等,地图制印工艺学中还学了照相制版工艺。毕业后,我又在西北五省干了5年的航空摄影测量野外作业。在后来近10年的黄河展览宣传工作中,我又学习了有关水工、水利、水保、水文等有关知识,加之我热爱绘画,对摄影构图也多有帮助。所以背上相机一出发,便觉如鱼得水,每天起早摸黑,跋山涉水,一拍就是几十卷。可是因为当时的生活条件很差,西北黄河流域条件更差,我又患有慢性结肠炎,所以每次出差回来都像大病一场。但是当我拖着疲惫不堪的身体马不停蹄赶到北京,冲洗胶卷并洗出样片后,顿时觉得付出的一切都是值得的。这些照片有的还被《中国水利百科全书》《人民治理黄河六十年》等书刊选用,也使我备受鼓舞。从此我的业余爱好由美术转向了摄影。

黄河流经世界最大的黄土高原,黄河水多年平均含沙量达每立方米约37千克,在下游淤积形成华北平原,又因河道淤积形成“悬河”,历史上常因上中游暴雨集中,在下游造成洪水泛滥成灾。1982年那次洪水发生后,水利部派电影组来黄河采访,由我陪同。我们一行5人沿黄河拍摄到达山东济南,在山东黄河河务局的请求下,济南军区空军派飞机供我们航拍这次黄河抗洪抢险。

这是我首次航拍黄河。当我们到达济南西郊军用机场时,机场已经做好了航拍

的准备工作。这是一架运五型飞机,前方机头中央的九缸发动机推动螺旋桨旋转提供动力,双层机翼位于机身的偏前位置,舱门在机身的左边靠后的地方。我们登机后,发现舱门已被拆下,并在舱门下部临时捆绑了金属梯子做栏杆,我们几位拍摄人员把安全绳系在腰上,绳的长度以不能跨出舱门为限。飞机起飞后噪音极大,相互间只能用手比画来交流。当天的计划是上午向西沿黄河拍摄,到河南边界返回,下午沿黄河向东到入海口返回。第一次航摄,感觉很新鲜。飞机舱门很窄,两人坐在栏杆后,我站在他们身后,在空中看到黄河平静地向东流淌,不像在地面看到的那样汹涌。

我用的是柯达135彩色负卷,感光度ISO100,相机使用的是50毫米标准镜头,选择了光圈优先,光圈在5.6和8之间变化,用以保证快门速度不慢于1/250秒,因为飞机航高有300米,巡航速度有250千米/小时。当飞机飞到东平湖分滞洪区时,十里堡分洪闸正在分洪,飞机绕着分洪闸飞行,我们将这难得一遇的景况记录下来。飞机继续向西飞行,我看到军民在黄河大堤上抢险忙碌,黄河滩与滞洪区村庄建在避水台上,被水围成一座座孤岛。这些画面,以后在不同的书刊中多有使用。飞行约三小时后回到机场,因为有人晕机,身体不适,下午飞入海口的计划取消。

在拍摄出版《黄河流域水土保持》画册期间,插进一次上述的航拍任务,好似

一次演习。前面讲到,为《黄河万里行》等书搜集资料时,我曾在陕西美术出版社看到一本《中国黄土》画册,其中有黄土高原的航拍照片,看了很震撼。这次航拍洪水的经历和感悟,使我下决心要航拍黄土高原和黄河。

就在我为如何解决航拍经费发愁时,我的第二位“贵人”又出现了。当时黄委

会的总工程师是龚时旸(后来他也当了黄委会主任),因为工作原因我们很熟悉,我请求他帮忙解决《黄河流域水土保持》画册的航拍经费问题,他不仅动用了他的最大财权,批准了2万元,而且还对黄土高原水土流失及防治知识作了具体指导。

土高原西起青海日月山,东到太行山,北至阴山,南抵秦岭。黄土高原因为地

形和气候及降雨量不同而景观各异,主要有分布于陕北和晋西及陇中等地以梁峁为主的黄土丘陵沟壑区,这里是水土流失最严重的地区;另外,有以董志塬为代表的,分布于甘肃陇东和陕西洛川等地的黄土高原沟壑区,塬边缘陡峻而顶面平坦;再就是内蒙古和陕北毛乌素沙地的风沙区和干燥草原区等。这些千姿百态的景观都是我要拍摄的目标。

1983年11月,我与小闫一道,口袋里装着区区2万元,到兰州军区,请求他们支持我们航拍黄土高原。解放军经常支持地方飞机播种,植树造林,灭虫除害,抗洪抢险等,对我们的请求也给予支持,把我们介绍到兰州空军司令部。经过协商,兰空同意以每飞行1小时500元的极低价格支持我们的航摄活动。任务落实到榆中机场运输团,机型是运五。

一切准备工作结束时已到12月,原计划冬春拍黄土地貌,时间还不迟。一行4人到达榆中机场后,根据每次的拍摄内容,我还要与领航员一起图面作业,研究航线航高等,并与各有关军区空管联系,上报有关飞行计划,获准后才能飞行;此外还得联系下一个着陆机场,并且与机场气象部门联系,了解航线上的气象情况等。

第一航次天气很好,我们飞越黄河刘家峡水库和黑山峡,一路拍摄皋兰、靖远黄土地貌。回到机场后,另外三人因晕机准备退出,经我说服后,第二天继续飞行。

……

用户评价

毫无疑问,这本书给我带来了前所未有的阅读体验。起初,我只是被“从空中看黄河”这个书名所吸引,以为这会是一本偏向于地理考察的书籍,里面充斥着各种数据和分析。但当我翻开书页,我才发现,这是一种完全不同的解读方式,它以一种极其人性化、富有情感的视角,展现了黄河的魅力。 作者的笔触,与其说是书写,不如说是“描绘”。他能够将那些宏大的地理景象,转化为一个个鲜活的场景,让你仿佛身临其境。他不仅仅是告诉你黄河的水系如何形成,而是会讲述黄河沿岸古老村落的故事,讲述那些世代与黄河为伴的人们的生活,他们的喜怒哀乐,他们的爱恨情仇。我记得有一段,作者描绘了一个在黄河边长大的孩子,他用泥沙堆砌城堡,他的梦想也随着黄河水一同奔腾。这种细腻的描写,让我看到了生命最纯粹的形态。 而且,作者在解读黄河的意义时,展现了一种极其深刻的人文关怀。他不仅仅是告诉你黄河“是什么”,更是引导你去思考黄河“为什么”会成为中华文明的摇篮,它孕育了怎样的文化,又如何影响了中国人的精神特质。他会将黄河的蜿蜒曲折视为一种生命的韧性,将黄河的泥沙视为历史的沉淀。这种深刻的哲学思考,让我对黄河的认识,已经远远超出了地理范畴。 让我感到惊叹的是,作者在描写黄河的“力量”时,并没有使用那种陈词滥调的形容词,而是通过极其具体、生动的场景来展现。他会让你感受到黄河的咆哮,感受到它摧毁一切的决心,但同时,他也会让你看到,即使在最严酷的环境下,生命依然顽强地绽放。他会描绘在黄河的冲击下,依然挺立的古老树木,会描绘在泥沙中孕育的新生力量。这种矛盾与和谐并存的景象,让我对黄河有了更全面的认识。 本书的语言风格也堪称一绝。他时而像一位饱经沧桑的老者,用低沉而富有磁性的声音,讲述古老的故事;时而又像一位年轻的诗人,用灵动的词句,描绘黄河的壮美。他善于运用各种意象和比喻,将平淡的事物描绘得妙趣横生。我经常会因为他某一句精妙的比喻而停下来,反复品味。 令我赞赏的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实挑战。他会提及黄河的污染、水资源短缺等问题,但他并非是站在道德制高点去评判,而是用一种客观而又充满人文关怀的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又深刻的探讨,让这本书不仅具有文学价值,更具有现实意义。 这本书的结构也设计得非常巧妙。它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个古老的传说、一段感人的故事、一个独特的自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 我特别喜欢书中对黄河生态系统的描写。作者用生动的笔触,描绘了黄河两岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统,是无数生命赖以生存的家园。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河的认识,更是一种精神的升华。它让我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分这本书,我真的得好好说道说道。一开始拿到这本书,我只是觉得名字挺有意思的,“从空中看黄河”,脑子里闪过的是那种航拍的壮丽景象,以为会是一些地理知识的堆砌,或者是一些关于黄河治理的工程介绍。但是,翻开第一页,我就被彻底吸引住了。作者的文笔,怎么说呢,就像是陈年的老酒,越品越有味道,而且还带着一种独特的芬芳。 他写黄河,不是那种干巴巴的地理课本式的描述。他写的,是活生生的黄河,是充满了情感的黄河。他会让你感受到黄河的澎湃,也会让你听到黄河的低语。我印象最深的一段,是关于黄河沿岸几个古村落的描写。作者没有直接去介绍那些村落的历史有多悠久,而是通过讲述村子里发生的一些小故事,一些生活细节,来展现这个村落与黄河的关系。比如,一个老奶奶讲述她年轻时如何在黄河边洗衣裳,她的手被河水泡得又红又肿,但她的脸上却带着满足的笑容。这种细节,瞬间就把我拉进了那个场景,让我感受到了那个时代的艰辛,也感受到了劳动人民的淳朴。 而且,作者的视角非常独特。他不仅仅是从地理学的角度去观察黄河,更是从人文的角度,从历史的角度,甚至是从哲学的角度去解读黄河。他会让你思考,为什么黄河会成为中华文明的摇篮?为什么黄河会孕育出如此丰富多彩的文化?他不仅仅是告诉你“是什么”,更是引导你去思考“为什么”。我记得他有一次提到,黄河的泥沙,既是负担,也是馈赠。这种辩证的思考方式,让我对黄河有了更深层次的理解。 这本书最吸引我的地方在于,它从来不会给你一种“说教”的感觉。作者就像一个娓娓道来的老朋友,和你分享他对黄河的感悟。他会带你走进黄河的每一个弯道,感受每一段黄河的脾气。他会让你看到黄河的壮阔,也能让你感受到黄河的柔情。我还记得他描述黄河在夜晚的景象,那种静谧而又充满力量的美,真的让我心潮澎湃。 让我感到惊喜的是,这本书在语言运用上也极其考究。他善于运用各种比喻和象征,将抽象的概念具象化。比如,他将黄河比作一条巨龙,在中华大地上蜿蜒盘旋。又比如,他将黄河的泥沙比作历史的沉淀,承载着无数的故事和记忆。这种富有诗意的语言,让这本书读起来一点也不枯燥,反而充满了阅读的乐趣。 我不得不说,这本书的结构也非常精巧。它不是按照时间顺序或者地理顺序来展开的,而是将一些看似零散的片段,巧妙地串联起来,形成一个有机的整体。你会感觉到,每一个章节,每一个故事,都是黄河这个宏大主题下的一个注脚,都为我们描绘了黄河更生动的一面。 读完这本书,我感觉自己对黄河的认识,已经从一个“点”变成了“面”,甚至是一个“立体”的认识。我不再仅仅知道黄河是中国最长的河流,更是深刻地理解了黄河在中国历史、文化、甚至民族性格中所扮演的重要角色。它就像一位沉默的母亲,用她的血脉滋养着这片土地,也塑造着这片土地上的人民。 还有,书中对黄河沿岸生态环境的关注,也让我深有感触。作者没有回避黄河在现代社会面临的挑战,比如污染、水土流失等等。他用一种非常客观的态度,去分析这些问题,也提出了一些自己的思考。这让我觉得,这本书不仅仅是对过去的怀念,更是对未来的关切。 让我感到特别的是,作者在描述黄河时,总是能捕捉到那种生命力。即使是在最荒凉的河滩上,他也总能发现那些顽强生长的植物,那些自由翱翔的飞鸟。这种对生命的热爱,也感染了我。读完这本书,我感觉自己的内心也变得更加柔软,更加充满力量。 总而言之,这本书给我带来的不仅仅是阅读的愉悦,更是一种精神的洗礼。它让我看到了黄河的壮丽,也让我感受到了黄河的深情。它不仅仅是一本书,更像是一位老朋友,一位智者,在向我诉说着关于生命、关于历史、关于这片土地的古老故事。

评分不得不说,这本书真的打开了我对黄河的一个全新认知。我之前对黄河的印象,可能就是教科书上那几句简单的介绍,知道它很长,知道它很黄,知道它在中国的重要性。但这本书,让我看到了一个立体、鲜活、有血有肉的黄河。作者的笔触,与其说是描写,不如说是“雕刻”。他用文字,将黄河的每一处细节,都刻画得入木三分。 让我印象深刻的是,作者对黄河两岸气候和地貌的细致描绘。他不仅仅是告诉你这里是干旱还是湿润,而是会让你感受到那种风吹在脸上的温度,那种泥土在脚下的触感。他会告诉你,在某个季节,黄河岸边的野花会如何盛开,又会在什么时候凋零。这些充满感官的描写,让我感觉自己真的就站在黄河边,亲眼所见,亲身所感。 而且,这本书并没有局限于对黄河本身物理属性的描写,而是将黄河与人,与历史,与文化紧密地联系在一起。作者会讲述黄河沿岸一些普通人的故事,那些世代生活在这里的人们,他们的喜怒哀乐,他们的悲欢离合,都与黄河息息相关。我记得有一段,讲的是一位老船夫,他的一生都奉献给了黄河,他的皮肤被河水晒得黝黑,双手也布满了老茧,但他的眼神里却充满了对黄河的深情。这种情感的描写,让我非常感动。 更让我赞赏的是,作者在讲述黄河历史时,并没有采用枯燥的说教方式,而是将历史事件融入到黄河的变迁中。他会告诉你,在某个历史时期,黄河的某次泛滥,是如何改变了一个地方的命运,又是如何影响了一个朝代的兴衰。这种将地理与历史巧妙结合的方式,让我对历史有了更直观的认识。 我特别喜欢书中对黄河“性格”的解读。作者认为,黄河就像一个性格复杂的人,时而温顺,时而狂暴。它既能滋养万物,也能吞噬生命。这种拟人化的描写,让我觉得黄河不再是一条冰冷的河流,而是一个有生命的、有情感的“存在”。他会让你感受到黄河的伟力,也能让你感受到黄河的无奈。 这本书的语言风格也十分多样。有时,它像一首深沉的史诗,用磅礴的气势描绘黄河的壮丽;有时,它又像一首婉转的民歌,用细腻的情感讲述黄河岸边的故事。这种叙事风格的转换,让整本书读起来跌宕起伏,充满吸引力。我很少会一本一本书连续读完,但这本书,我真的爱不释手。 让我感到意外的是,作者竟然还关注了黄河的现代发展。他并没有回避黄河在当下所面临的一些问题,比如环境保护、资源利用等等。他用一种非常客观的视角,去分析这些问题,并提出了一些自己的思考。这让我觉得,这本书不仅仅是一本回顾历史的书,更是一本关于当下和未来的书。 书中对黄河的生态系统的描写,也让我大开眼界。我之前从未想过,黄河沿岸竟然有如此丰富多样的生态环境。作者用生动的笔触,描绘了那些湿地、那些候鸟、那些在泥沙中顽强生长的植物。让我感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是无数生命赖以生存的家园。 我尤其欣赏作者在书中展现的对生命的热爱。即使是在最艰苦的环境下,作者也总能发现生命的美好。他会让你感受到,即使在黄河的泥沙中,也孕育着希望。这种对生命的赞美,让我读完书后,感觉内心充满了力量。 这本书,对我来说,不仅仅是一次阅读经历,更像是一次心灵的旅行。它让我重新认识了黄河,也让我重新审视了自己与这片土地的关系。它让我明白了,黄河不仅仅是一条河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分当我第一次翻开这本书,我脑海中浮现的是那种从飞机舷窗向下望去的壮丽景象,充满了对地理知识的好奇。然而,作者的文字,却以一种出人意料的方式,将我带入了一个更加深邃的世界。他没有给我一份冰冷的数据表格,而是为我打开了一扇扇通往黄河内心深处的大门。 我最欣赏作者的地方在于,他能将那些宏大的地理概念,转化为一个个鲜活的故事,一个个动人的细节。他不会直接告诉你黄河的长度和宽度,而是会描绘黄河岸边古老村落的生活,描绘那些世代与黄河为伴的人们的喜怒哀乐。他用一种极其细腻的笔触,展现了生命在黄河岸边的顽强与温柔。我记得他讲述了一个关于黄河洪水的传说,那个传说没有强调灾难的恐怖,而是展现了人们在灾难面前的勇气与坚韧。 而且,作者在解读黄河的意义时,展现了一种极其深刻的人文关怀。他不仅仅是告诉你黄河“是什么”,更是引导你去思考黄河“为什么”会成为中华文明的摇篮,它孕育了怎样的文化,又如何影响了中国人的精神特质。他会将黄河的蜿蜒曲折视为一种生命的韧性,将黄河的泥沙视为历史的沉淀。这种深刻的哲学思考,让我对黄河的认识,已经远远超出了地理范畴。 让我感到惊叹的是,作者在描写黄河的“力量”时,并没有使用那种陈词滥调的形容词,而是通过极其具体、生动的场景来展现。他会让你感受到黄河的咆哮,感受到它摧毁一切的决心,但同时,他也会让你看到,即使在最严酷的环境下,生命依然顽强地绽放。他会描绘在黄河的冲击下,依然挺立的古老树木,会描绘在泥沙中孕育的新生力量。这种矛盾与和谐并存的景象,让我对黄河有了更全面的认识。 本书的语言风格也堪称一绝。他时而像一位饱经沧桑的老者,用低沉而富有磁性的声音,讲述古老的故事;时而又像一位年轻的诗人,用灵动的词句,描绘黄河的壮美。他善于运用各种意象和比喻,将平淡的事物描绘得妙趣横生。我经常会因为他某一句精妙的比喻而停下来,反复品味。 令我赞赏的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实挑战。他会提及黄河的污染、水资源短缺等问题,但他并非是站在道德制高点去评判,而是用一种客观而又充满人文关怀的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又深刻的探讨,让这本书不仅具有文学价值,更具有现实意义。 这本书的结构也设计得非常巧妙。它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个古老的传说、一段感人的故事、一个独特的自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 我特别喜欢书中对黄河生态系统的描写。作者用生动的笔触,描绘了黄河两岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统,是无数生命赖以生存的家园。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河的认识,更是一种精神的升华。它让我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分这本书,可以说是我近期读到的最令我感到惊喜的一部作品。我原本抱着一种“了解一下黄河”的心态去翻阅,结果却被作者的文字深深地吸引,仿佛置身于一个既熟悉又陌生的世界。作者的笔触,与其说是描写,不如说是“唤醒”。他用一种非常细腻、却又充满力量的方式,将黄河的每一个细节,都描绘得栩栩如生,仿佛你能亲手触摸到那滚滚泥沙,亲耳听到那低沉的涛声。 我尤其欣赏作者在书中展现的对黄河“人性化”的解读。他并没有将黄河仅仅看作一条地理意义上的河流,而是将其视为一个有生命、有情感的“存在”。他会描绘黄河的“脾气”,时而温顺,时而狂暴;他会解读黄河的“心情”,时而忧郁,时而欢腾。这种拟人化的手法,让黄河的形象变得更加鲜活,也让我对它产生了更深的共鸣。 而且,作者在讲述黄河故事时,总是能捕捉到那些最触动人心的细节。他会讲述黄河沿岸普通人的故事,那些世代生活在这里的人们,他们的喜怒哀乐,他们的爱恨情仇,都与黄河紧密地联系在一起。我印象特别深的一段,是讲一位渔夫,他年轻时在黄河上捕鱼,经历了无数次的惊涛骇浪,最终将一生的精力都奉献给了黄河。作者用一种平实而又充满温情的笔触,展现了这种与自然搏斗又和谐共生的状态,让我看到了生命最本真的力量。 更让我惊叹的是,作者在解读黄河在中国历史文化中的地位时,展现了极其深刻的洞察力。他不仅仅是告诉你黄河“是什么”,更是引导你去思考黄河“为什么”会成为中华文明的摇篮,它孕育了怎样的文化,又如何塑造了中国人的精神特质。他会将黄河的每一次改道视为历史的转折,将黄河的泥沙视为历史的沉淀。这种深刻的哲学思考,让我对黄河的认识,已经远远超出了地理范畴。 本书的语言风格也堪称一绝。他时而像一位饱经沧桑的老者,用低沉而富有磁性的声音,讲述古老的故事;时而又像一位年轻的诗人,用灵动的词句,描绘黄河的壮美。他善于运用各种意象和比喻,将平淡的事物描绘得妙趣横生。我经常会因为他某一句精妙的比喻而停下来,反复品味。 令我赞赏的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实挑战。他会提及黄河的污染、水资源短缺等问题,但他并非是站在道德制高点去评判,而是用一种客观而又充满人文关怀的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又深刻的探讨,让这本书不仅具有文学价值,更具有现实意义。 这本书的结构也设计得非常巧妙。它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个古老的传说、一段感人的故事、一个独特的自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 我特别喜欢书中对黄河生态系统的描写。作者用生动的笔触,描绘了黄河两岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统,是无数生命赖以生存的家园。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河的认识,更是一种精神的升华。它让我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分这本书,我必须得说,它带给我的震撼,是层层递进的,是一种从内而外的觉醒。拿到书名《从空中看黄河》的时候,我脑海中浮现的是那种壮阔的航拍视角,以为会看到一些关于黄河地质构造、水系演变的宏大叙事。然而,当我翻开第一页,我就被作者的笔触所吸引,那是一种细腻而又充满力量的叙述,仿佛作者本人就站在黄河边,用最真挚的情感与你对话。 作者的文字,有着一种独特的魔力,它能将抽象的概念具象化,将宏大的场景描绘得栩栩如生。他不仅仅是告诉你黄河的宽度和长度,更是让你感受到黄河的“呼吸”,感受到它的“心跳”。他会描绘黄河水的颜色,从初春的微黄,到盛夏的浑浊,再到秋天的澄澈,每一种颜色都饱含着季节的更替和生命的律动。他还会描绘黄河两岸的风,那种带着泥土气息的风,那种带着历史沉淀的风,都仿佛吹拂在你的脸上。 让我印象最深刻的是,作者在讲述黄河故事时,总能抓住那些最能打动人心的细节。他会讲述那些生活在黄河边普通人的生活,他们的勤劳,他们的朴实,他们的坚韧。他不会去渲染悲情,而是用一种平实而又充满温情的笔触,展现生命中最朴素的力量。我记得他描述一位老奶奶,她一生都在黄河边生活,用她粗糙的手,抚摸着黄河的泥沙,眼神里充满了对这片土地的眷恋。这种细节,让我看到了黄河与人之间那种深刻的羁绊。 而且,这本书的视角非常独特,它不仅仅是从地理学或者历史学的角度去解读黄河,更是从一种人文主义的视角,去探讨黄河在中国文明发展进程中所扮演的角色。他会让你思考,为什么黄河会成为中华民族的母亲河?它孕育了怎样的文化?它又如何影响了中国人的精神特质?这种深刻的哲学思考,让这本书读起来,不仅仅是满足了阅读的乐趣,更是引发了对民族根源的追寻。 我不得不佩服作者的语言功底。他善于运用各种意象和比喻,让他的文字充满了诗意和美感。他将黄河比作一条奔腾的巨龙,在中华大地上蜿蜒盘旋;他又将黄河的泥沙比作历史的沉淀,承载着无数的传说和记忆。这种富有艺术性的语言,让这本书读起来,就像是在欣赏一幅壮丽的山水画。 让我感到惊喜的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实挑战。他会提及黄河的污染、水资源短缺等问题,但他并非是站在道德制高点去评判,而是用一种客观而又充满人文关怀的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又深刻的探讨,让这本书不仅具有文学价值,更具有现实意义。 这本书的结构也设计得非常巧妙。它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个古老的传说、一段感人的故事、一个独特的自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 我特别喜欢书中对黄河生态系统的描写。作者用生动的笔触,描绘了黄河两岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统,是无数生命赖以生存的家园。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河的认识,更是一种精神的升华。它让我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分我必须要说,这本书彻底颠覆了我之前对黄河的刻板印象。拿到书的时候,我以为会是一本偏学术的地理著作,充满了各种数据和图表。然而,当我翻开它,我发现我错了,大错特错。作者的文笔,太有感染力了!他写的黄河,不是那种冰冷、客观的河流,而是充满了人情味,充满了生命力。 作者的叙述方式,非常吸引人。他不是那种一本正经地告诉你“黄河在哪里,它有多长”,而是会用一种非常生活化的语言,带你走进黄河的故事。他会讲黄河沿岸那些普通人的生活,讲他们的喜怒哀乐,讲他们的爱恨情仇。我印象特别深的一段,是讲一位老奶奶,她年轻时经历过黄河泛滥,家园被毁,但她依然热爱这片土地,依然用最淳朴的方式生活着。这种故事,让我感受到了黄河水中的温情,也感受到了人性中最坚韧的一面。 更让我惊喜的是,作者在书中展现了对黄河各个时期、各个层面的深刻洞察。他不仅仅是讲黄河的自然地理,更是讲黄河在中国历史上的地位,讲黄河如何塑造了中国的文化,讲黄河如何影响了中国人的性格。他会带你穿越时空,去感受大禹治水的艰辛,去体验古代王朝在黄河边留下的足迹。这种宏大的视角,让我对黄河的认识,一下子提升了好几个层次。 让我觉得这本书最特别的地方在于,它从来不会给你一种“高高在上”的感觉。作者就像一个真诚的朋友,在和你分享他对黄河的感悟。他会让你感受到黄河的伟大,也能让你感受到黄河的渺小。他会让你看到黄河的奔腾,也能让你听到黄河的低语。这种平等的交流方式,让我觉得非常舒服。 我尤其欣赏书中对黄河生态环境的描写。作者用非常细腻的笔触,描绘了黄河沿岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统。这种对自然的敬畏之心,让我非常感动。 而且,这本书的语言运用也非常有特色。作者善于运用各种比喻和意象,将抽象的概念具象化。比如,他将黄河比作一条奔腾的巨龙,在中华大地上蜿蜒前行。又比如,他将黄河的泥沙比作历史的沉淀,承载着无数的故事和记忆。这种富有诗意的语言,让这本书读起来一点也不枯燥,反而充满了文学的美感。 我之所以会觉得这本书很特别,还在于它并没有回避黄河的另一面——它的破坏力。作者毫不避讳地讲述了黄河泛滥带来的灾难,也讲述了人们在与黄河抗争的过程中所付出的努力。这种对现实的深刻反思,让我觉得这本书非常有价值。 读这本书,我感觉自己就像置身于黄河的怀抱中,被它温暖、被它滋养。作者用他的文字,为我打开了一扇通往黄河内心世界的大门。我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的温柔。它让我明白,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的家园。 这本书的结构也很有意思,它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的片段,巧妙地串联起来,形成一个有机的整体。你会感觉到,每一个章节,每一个故事,都是黄河这个宏大主题下的一个注脚,都为我们描绘了黄河更生动的一面。 让我印象深刻的是,作者在书中还提及了黄河的未来。他没有给出明确的答案,而是引导读者去思考,去探索。这种开放式的结尾,让我对黄河的未来充满了期待。这本书,不仅仅是一次阅读,更像是一次思考,一次对生命,对自然,对我们自己民族的深刻思考。 总而言之,这本书给我带来的不仅仅是知识,更是一种情怀。它让我看到了黄河的壮丽,也让我感受到了黄河的深情。它让我明白,黄河不仅仅是一条河流,更是我们民族的灵魂,是我们共同的记忆。

评分这本书,我必须得说,它真的触及了我内心深处的那片柔软。虽然我拿到手的时候,只是抱着一种“嗯,关于黄河的书,应该会有些地理知识或者历史传说吧”的期待,但当我翻开它,那种感觉就完全不一样了。它不仅仅是关于黄河,更是关于那些依偎着黄河而生、而长、而又随着黄河奔腾入海的生命。作者的笔触,就像那绵延千里的黄河水,时而细腻缠绵,讲述着黄河岸边普通人家的悲欢离合,那些古老的民歌,那些世代相传的耕作方式,那些在黄河泥沙中沉淀下来的乡愁,都被描绘得栩栩如生,仿佛我能闻到泥土的芬芳,听到孩童的嬉闹。 又或者,它会突然变得波澜壮阔,用一种史诗般的宏大叙事,将我带入历史的长河。从大禹治水的神话传说,到历代王朝的兴衰更迭,黄河在其中扮演的角色,是滋养,是威胁,是中华民族顽强生命力的象征。我看到了那些在黄河边挥洒汗水的劳动者,他们用自己的双手,一点点地改变着这片土地的命运;我也看到了那些在战火纷飞年代,背井离乡的逃难者,他们的脚步,踏着黄河的泥泞,却从未放弃对生的渴望。那种力量,那种韧性,让我深深地被震撼。 而更让我着迷的是,这本书并未止步于对地理和历史的简单陈述。它更像是一面镜子,映照出我们民族的灵魂。黄河,这条母亲河,孕育了璀璨的华夏文明,也见证了无数次的磨难与重生。作者通过对黄河的细致描摹,巧妙地将地理环境与人文精神融为一体。我仿佛看到了那些古老的城池,那些曾经繁华的码头,那些承载着无数故事的古道。每一段黄河的弯曲,每一处黄河的滩涂,都仿佛镌刻着一个时代的印记,诉说着一个民族的坚韧与不屈。 读这本书,我感觉自己就像是置身于黄河之上,乘着一叶扁舟,随着水流缓缓漂荡。时而触碰到岸边的垂柳,感受它轻柔的拂过;时而又被卷入漩涡,体验生命的激荡与起伏。作者的文字,有一种魔力,能让我穿越时空,与那些古人对话,与那些逝去的岁月对话。那些曾经被淹没的村庄,那些被遗忘的故事,都在这本书中重焕光彩。我看到了农民伯伯辛勤耕耘的身影,听到了牧童悠扬的笛声,感受到了节日里人们载歌载舞的欢快。 当然,这本书也绝不仅仅是浪漫的想象。它也毫不避讳地展现了黄河的另一面——那狂暴、吞噬一切的力量。那些关于洪水的记忆,那些关于家园被毁的悲痛,都被作者毫不留情地呈现在读者面前。然而,正是这种对残酷现实的直视,才更显出生命的可贵,更显出人性的光辉。在绝望之中,总能看到希望的种子在发芽;在废墟之上,总能看到重建家园的勇气在升腾。 我尤其欣赏作者对于细节的捕捉。比如,他对黄河水颜色的描绘,从初春的浑黄,到盛夏的深褐,再到秋日的微黄,每一个变化都蕴含着季节的更替和生命的气息。还有他对黄河两岸风土人情的描绘,那些淳朴的民风,那些独特的习俗,都让我对这片土地产生了深深的眷恋。我感觉自己不仅仅是在阅读一本书,更像是在进行一次身临其境的旅行,一次心灵的洗礼。 这本书的叙述方式也十分灵活多变,时而采用第一人称的亲切讲述,让我仿佛与作者一同漫步在黄河岸边;时而又切换到宏大的第三人称视角,将黄河的整个流域和发展脉络娓娓道来。这种叙事上的跳跃,恰恰呼应了黄河水流的跌宕起伏,让整个阅读体验充满了惊喜和张力。我从未想过,一本关于地理人文的书,可以写得如此富有诗意和感染力。 其中有一段关于黄河三角洲的描写,让我印象尤其深刻。作者用极其细腻的笔触,描绘了那片在黄河泥沙淤积而成的土地上,生命顽强生长的景象。那些芦苇荡,那些湿地,那些候鸟,构成了一幅幅生动的画面,让我感受到了自然的伟大和生命的奇迹。它让我意识到,黄河不仅仅是一条河流,更是孕育生命的摇篮,是生态平衡的基石。 读完这本书,我脑海中不再是对黄河模糊的概念,而是清晰而鲜活的画面。我看到了它的过去,它的现在,也对它的未来充满了遐想。它让我重新审视了我们与自然的关系,也让我更加热爱这片养育了我们的土地。黄河,在中国人的心中,早已超越了地理的意义,它是一种精神,一种象征,而这本书,正是将这种精神,这种象征,以最动人的方式呈现给了我们。 这本书的价值,远不止于知识的传递。它更像是一次对民族记忆的唤醒,一次对文化根源的追溯。我从中看到了中华民族的坚韧不拔,看到了我们在面对困难时的不屈精神。黄河,这条母亲河,它流淌的不仅仅是水,更是我们民族的血脉,是我们共同的记忆。读这本书,就是一次与自己灵魂的对话,一次对民族精神的致敬。

评分这本书,我必须坦诚地说,它完全出乎我的意料。我原本以为会是一本偏向于地理科普或者历史考证的书籍,名字《从空中看黄河》也似乎暗示着一种宏观的、俯瞰式的视角。然而,当我真正沉浸其中时,我发现这是一种完全不同的体验,它是一种深入骨髓的、充满人文关怀的探索。作者的文字,与其说是书写,不如说是“绘制”,他用极其生动的笔触,勾勒出一幅幅黄河的立体画卷。 我最欣赏作者的地方在于,他能够将宏观的地理景象与微观的个体生命巧妙地结合起来。他不会仅仅停留在对黄河水系、地貌的介绍,而是会深入到黄河两岸的村落,去讲述那里人们的生活,他们的故事,他们的情感。我记得有一次,他描述了一个小村庄,村里的老人依然保留着古老的耕作方式,他们的生活节奏与黄河的涨落息息相关。作者没有去评判,而是用一种温和的笔触,展现了这种与自然和谐共生的状态,让我看到了生命最本真的形态。 而且,作者在解读黄河时,展现了一种非常深刻的哲学思考。他不仅仅是告诉你黄河“是什么”,更是引导你去思考黄河“为什么”会成为如今的样子,它在中国文明中扮演了怎样的角色,它又承载了怎样的民族精神。他会将黄河的泥沙视为历史的沉淀,将黄河的每一次改道视为命运的转折。这种深邃的洞察力,让我对黄河的理解,已经远远超出了地理范畴。 让我感到尤其惊艳的是,作者在描写黄河的“力量”时,并没有使用那种陈词滥调的形容词,而是通过极其具体、生动的场景来展现。他会让你感受到黄河的咆哮,感受到它摧毁一切的决心,但同时,他也会让你看到,即使在最严酷的环境下,生命依然顽强地绽放。他会描绘在黄河的冲击下,依然挺立的古老树木,会描绘在泥沙中孕育的新生力量。这种矛盾与和谐并存的景象,让我对黄河有了更全面的认识。 本书的语言风格也堪称一绝。时而,它像一位饱经沧桑的老者,用低沉而富有磁性的声音,讲述古老的故事;时而,它又像一位年轻的诗人,用灵动的词句,描绘黄河的壮美。他善于运用各种修辞手法,将平淡的事物描绘得妙趣横生。我经常会因为他某一句精妙的比喻而停下来,反复品味。 令我赞赏的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实问题。他会提及黄河的污染、水土流失等问题,但他并非是出于批评的目的,而是用一种关切的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又充满人文关怀的视角,让我觉得这本书非常有现实意义。 我不得不说,这本书的结构设计也非常精巧。它不是按照传统的地理顺序或者时间顺序来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个故事、一段传说、一个自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 让我感受到最深刻的是,作者对生命力的赞颂。他总能在黄河的每一个角落,找到生命顽强存在的证据。他会描绘在荒漠中顽强生长的胡杨,会描绘在泥沙中破土而出的新芽。这种对生命的热爱,让我读完书后,感觉内心充满了力量和希望。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河地理知识的补充,更是一种精神的启迪。它让我看到了黄河的壮丽,也让我感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

评分这本书,我真的必须好好说道说道。我拿到它的时候,以为会是一本关于黄河地理知识的科普读物,大概就是介绍一下黄河的源头、流向、泥沙含量之类的数据。但是,当我翻开第一页,我整个人就被“征服”了。作者的文字,太有力量了!他写的黄河,不仅仅是泥沙和水流,更是充满了情感,充满了生命力。 作者的叙述方式,非常独特。他没有采用那种枯燥的说教方式,而是用一种非常生活化、非常亲切的语言,带你走进黄河的故事。他会讲述黄河沿岸的村庄,讲述那里的人们的生活,他们的喜怒哀乐,他们的爱恨情仇。我印象最深的一段,是讲一位老奶奶,她一生都在黄河边生活,用她粗糙的手,抚摸着黄河的泥沙,眼神里充满了对这片土地的眷恋。这种细节,让我看到了生命最朴素的力量,也让我感受到了黄河与人之间那种深刻的羁绊。 而且,作者在解读黄河的意义时,展现了一种极其深刻的人文关怀。他不仅仅是告诉你黄河“是什么”,更是引导你去思考黄河“为什么”会成为中华文明的摇篮,它孕育了怎样的文化,又如何影响了中国人的精神特质。他会将黄河的蜿蜒曲折视为一种生命的韧性,将黄河的泥沙视为历史的沉淀。这种深刻的哲学思考,让我对黄河的认识,已经远远超出了地理范畴。 让我感到惊叹的是,作者在描写黄河的“力量”时,并没有使用那种陈词滥调的形容词,而是通过极其具体、生动的场景来展现。他会让你感受到黄河的咆哮,感受到它摧毁一切的决心,但同时,他也会让你看到,即使在最严酷的环境下,生命依然顽强地绽放。他会描绘在黄河的冲击下,依然挺立的古老树木,会描绘在泥沙中孕育的新生力量。这种矛盾与和谐并存的景象,让我对黄河有了更全面的认识。 本书的语言风格也堪称一绝。他时而像一位饱经沧桑的老者,用低沉而富有磁性的声音,讲述古老的故事;时而又像一位年轻的诗人,用灵动的词句,描绘黄河的壮美。他善于运用各种意象和比喻,将平淡的事物描绘得妙趣横生。我经常会因为他某一句精妙的比喻而停下来,反复品味。 令我赞赏的是,作者在书中并没有回避黄河所面临的现实挑战。他会提及黄河的污染、水资源短缺等问题,但他并非是站在道德制高点去评判,而是用一种客观而又充满人文关怀的态度,去分析这些问题,并引发读者对这些问题的思考。这种理性而又深刻的探讨,让这本书不仅具有文学价值,更具有现实意义。 这本书的结构也设计得非常巧妙。它不是按照传统的线性叙事来展开,而是将一些看似零散的元素,比如一个古老的传说、一段感人的故事、一个独特的自然景观,巧妙地串联起来,构成一个有机的整体。这种非线性叙事,恰恰呼应了黄河的蜿蜒曲折,也让阅读体验充满了探索的乐趣。 我特别喜欢书中对黄河生态系统的描写。作者用生动的笔触,描绘了黄河两岸的各种动植物,描绘了那些在黄河泥沙中顽强生长的生命。他会让你感受到,黄河不仅仅是一条河流,更是一个生机勃勃的生态系统,是无数生命赖以生存的家园。 总而言之,这本书带给我的,不仅仅是对黄河的认识,更是一种精神的升华。它让我看到了黄河的壮丽,也感受到了黄河的深情。它让我明白了,黄河不仅仅是一条地理上的河流,更是我们民族精神的象征,是我们共同的根。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《摄影简史》 [英]伊安·杰夫里, 生活.读书.新知三联书店 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/26862508141/5ac391feNe279ffc5.jpg)