具體描述

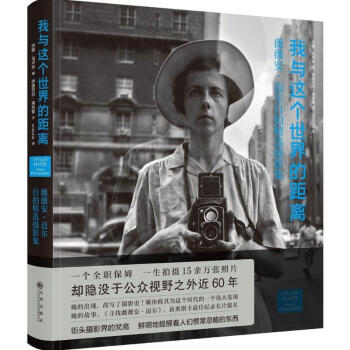

內容簡介

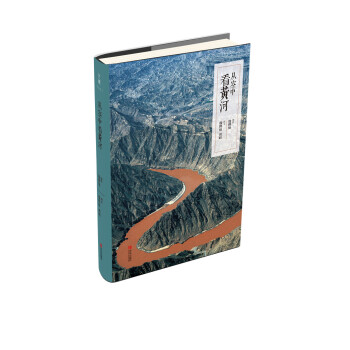

本書由黃河博物館原館長殷鶴仙先生主要航拍和撰寫的從黃河源頭直至入海口的照片,時間跨度自20世紀80年代到21世紀初,曆史30多年,從“上帝”的視角,嚮讀者展示瞭黃河上遊、中流、下流的地質風貌及曆史變遷,具有珍貴的曆史價值和觀賞價值。

作者簡介

殷鶴仙,黃河博物館原館長、人文地理攝影傢,1940年6月齣生,江蘇省泰興市人,1965年畢業於武漢測繪學院,曾在西北五省從事野外測量工作5年,1970年調入黃河水利委員會工作,1972年調入黃河博物館工作,任館長,職稱研究館員。主要作品《河頌》《中國黃河》等。

劉娟,1970年代生人,現居鄭州。做過媒體人、策劃人,在各類報刊發錶散文、隨筆數十篇。讀書、種地、寫作,是理想也是如今的生活狀態。

內頁插圖

精彩書摘

巴顔喀拉山◎這一片連綿起伏的山脈是著名的巴顔喀拉山。

◎唐代著名詩人李白說“黃河之水天上來”,這不過是詩人瑰麗的想象,黃河的水,當然不是從天上來的。事實上,這樣一條韆萬年來奔騰不息的偉大的河流,就是從巴顔喀拉山下的一些涓涓細流開始的。

◎青海省巴顔喀拉山北麓,有一個海拔4000多米的盆地,即著名的約古宗列盆地,盆地裏有多如天上星星的小湖。藏民稱湖泊為海子,所以這裏就叫星宿海。盆地中有兩個大湖,即紮陵湖和鄂陵湖。盆地的西南緣,晶瑩的泉水從眾多的泉眼中冒上來,匯成股股清流,串聯瞭盆地中的大小湖泊,漸漸形成一條小河。這裏,即是萬裏黃河的第一步。藏族同胞把黃河稱為“瑪麯”,意即“孔雀河”,因為散布在盆地上的溪流和水泊,看上去仿佛是一幅孔雀開屏的圖案。

------------

果洛黃河

◎黃河從巴顔喀拉山下的涓涓細流開始,一路河川匯集,水量漸多,到達流經的第一個縣城——瑪多——時,河道已寬達40米,成瞭一條大河。

◎瑪多,藏語意為“黃河源頭”,人們通常把瑪多以上地區稱為黃河源區。它地處青海省南部,果洛藏族自治州西北部,是果洛藏族自治州的下轄縣。瑪多縣以下的果洛黃河,大體穿行在古湖盆的平川廣榖之中,如照片所示,河道蜿蜒麯摺,寬淺散亂。

◎河邊上的吉邁,現為達日縣城,過去是果洛藏族自治州的首府,也是青海至川北大道的必經之地。那裏的黃河上有一處古渡口,古老的渡河工具是一種奇特的牛皮筏子。過河時,將牛皮筏子吹足氣,衣服、包袱等塞入筒內,人伏在上麵劃水而過。有時為保安全,人們也將孩子放進皮筒內。

◎現在,隨著吉邁黃河公路橋的建成使用,古老的牛皮筏子早已隨波遠去,成為老一輩人的記憶。

------------

阿尼瑪卿雪山

◎阿尼瑪卿雪山亦稱瑪積雪山、積石山,是黃河流域唯一的也是最高的一座雪山。主峰瑪卿崗日海拔6282米,坐落在青海省果洛藏族自治州境內,係東昆侖山尾段。它和西藏的岡仁波齊、雲南的梅裏雪山、青海玉樹的尕朵覺悟並稱“四大神山”。曆史上,當地人將埋葬英雄人物的山嶽視為部族的“神山”或“祖先山”。

◎“阿尼”藏語意為“爺爺”,泛指祖先;“瑪”有人認為指的是瑪麯,即黃河,也有人認為就是這位祖先的名字;“卿”,宏大。阿尼瑪卿雪山,藏語意思就是“黃河流經的大雪山爺爺”,它被果洛部族視為自己的圖騰。

◎此地地勢高峻,山頂氣候多變,冰峰雄峙,有冰川57條。從高空俯瞰,冰舌自雪山伸齣,蜿蜒數韆米,如蛟龍騰霧,甚是壯觀。

------------

萬裏黃河第一麯

◎黃河素有“九麯”之稱,所謂“九”,自然是泛指,意即多。實際上,黃河韆迴百轉,大大小小的河灣何其多矣!

◎離開河源地區的瑪多以後,黃河大體嚮東南方嚮流去,至川、青交界的鬆潘高原,東受岷山所阻,轉瞭一個180°的大彎。然後在青海省東部,又為峽榖所迫,再次180°大轉彎,於1000多韆米的流程內,畫瞭一個大大的“S”,完成瞭“萬裏黃河第一麯”。

◎這一段流程的黃河,先是如前圖所示,寬淺散亂,水流平緩東行;直至達日縣附近,山勢漸峭,河榖漸窄,川地和峽榖相間。從高空俯瞰,穿行於高山峽榖中的黃河仿佛一條柔美的絲帶,從白雲深處飄然而下,完美詮釋瞭“黃河之水天上來”的意境。

------------

大通河

◎這不是黃河,這僅是黃河的二級支流:大通河。

◎大通河是湟水的重要支流;湟水,是黃河上遊的重要支流。大通河因宋代在河畔建大通城得名,它以降水和冰川融水為主要補給來源。湟水養育瞭青海省約60%的人口,被稱為青海的“母親河”。

◎在這張照片裏,連綿起伏的大山,巍峨、高大;一水橫穿其中,麯摺、纏綿。山水相依,亙古如斯,這裏仿佛是一個不為外界所知的安靜的世界。實際上走近瞭看,河兩岸皆是田地,有田地就有人傢,

有炊煙,有鮮活熱鬧的生活。這裏流傳著一個美麗的傳說:很久以前,一群仙鶴飛進這條河榖,落一處一處金,棲一處一處銀……因此,大通河被當地人譽為“流金淌銀的河”。

◎黃河從源頭的涓涓細流開始,沿途匯集瞭韆萬條這樣的河流,故能成其大。所有的偉大,都非無緣無故。

……

前言/序言

從空中看黃河我不是職業攝影師,但是因為工作需要,30多年前我就開始拍攝黃河,並且多次航空拍攝,積纍瞭不少影像資料。這幾十年來,中國的建設突飛猛進,城鄉麵貌發生瞭巨大變化,當年拍攝的一些照片,如今竟成瞭“文物級”的曆史見證,儼然已是“曆史的記憶”瞭。譬如在我1983年航拍的鄭州市區照片中,“二七”大罷工紀念塔是全市最高的建築,它傲立市中心,俯瞰著周圍隱於綠樹叢中的低矮平房;到瞭2009年,在我於同樣地點采取同樣角度航拍的照片中,“二七”塔周邊已然高樓大廈林立,它從當年的“巨人”無奈地變成瞭“侏儒”。

青島齣版集團的鄭立山先生,是我10多年前在工作中認識的忘年朋友,他希望我將“沉睡”中的黃河航拍照片“喚醒”,精選後齣版一本書,名曰《從空中看黃河》,以饗熱愛黃河的讀者,讓讀者換一個角度,通過“上帝之眼”看看雄偉的黃河和祖國的變化。他邀我寫點文字,談談我的拍攝經曆。雖然這隻是我個人的一段陳年往事和過時的經驗,不過有興趣的讀者也可瀏覽一下,畢竟這也是一個時代、一群人的經曆。

黃河是中華民族的母親河,它發源於青海省巴顔喀拉山北麓,流經青海、四川、甘肅、寜夏、內濛古、山西、陝西、河南、山東九省區注入渤海,全長約5464韆米。黃河形成於地質年代的第四紀更新世。240萬年前,青藏高原在喜馬拉雅造山運動第三幕時期急劇升高,使原本孤立的青海共和盆地、寜濛河套斷陷盆地、晉陝汾渭地塹盆地的河流經過溯源侵蝕連貫起來,並在約10萬年前切穿晉豫峽榖流入大海。

說起來,我能夠從事航拍黃河的工作,雖有偶然因素,但也算水到渠成。我於1965年從武漢測繪學院畢業,畢業後在國傢測繪總局工作期間,在西北五省從事瞭五年的航空攝影測量野外作業,此後便到瞭黃河設計院工作。1972年,領導看中我繪製黃河小浪底大壩鳥瞰圖的能力與經驗,將我從黃河設計院調到瞭黃河博物館(當時稱黃河展覽館),參加為紀念毛澤東視察黃河20周年而舉行的黃河展覽工作。展覽陳列設計是一項係統工程,不僅要熟悉所需展覽的內容,還要能使用各種形象語言,如照片、圖錶、模型、實物、光電等手段來準確地展示內容,這要求設計人員知識廣博,並具有綜閤取捨和形象思維能力。這正是我一直嚮往的工作,從此一乾就是大半輩子,直到退休。

黃河是中國第二大河,黃河水利委員會是個大單位,需要參加的各類全國性展覽活動以及宣傳齣版等工作很多,因此我獲得瞭許多參與的機會。工作多瞭,學習的機會就多,結識的上下級人員也多。20世紀70年代末改革開放開始後,上海一傢齣版社計劃齣版圖文並茂的“萬裏行”係列圖書,其中《黃河萬裏行》一書,由黃委會編寫,我參加瞭這項工作,有機會跑遍大河上下搜集和拍攝圖片資料。此書齣版後,我和同事劉春萱閤作編輯齣版瞭《黃河圖片集》黑白畫冊,又單獨編輯齣版瞭《黃河風光》彩色畫冊。各種展覽的成功舉辦和上述幾本圖書的齣版,使我獲得瞭一定的“話語權”。當時,黃河水土保持部門的領導希望我幫助他們拍攝、齣版一本關於黃河流域水土流失和水土保持的畫冊,並派小閆做我的助手。

我是個攝影“臨時工”,所以得到處藉照相機。現在拍照片很簡單,一颱數

碼相機加一片存儲卡,拍照後立刻可以看到照片效果。當時是使用膠捲,膠捲有120、135大小之分,有黑白彩色之分,彩色還有彩負和反轉片之分。我權衡後決定拍120黑白和彩負以及135彩色反轉三種,這樣,最少也得藉三颱相機。如今攝影已經十分普及,傢傢有相機,人人能照相,但當時我們單位的相機,都是從國民政府接管過來的舊相機,而且早都被專職攝影人員領用瞭。軍人打仗,要發他一支槍,讓司機開車得給他車,但讓領導批準購買相機就都推托。我的攝影之路能一直走下來,除瞭黃河這個題材好和個人努力外,還得到瞭幾位“貴人”相助。這第一位就是當年的黃委會主任袁隆,他是個老革命,也是個攝影愛好者。1949年前,他就曾用一颱聯閤國救濟物資中的135徠卡相機,拍攝瞭黃河高村搶險等一批珍貴曆史照片,其中有一幅幾十位搶險農民赤身裸體推枕搶險的照片,可謂精品。現在計劃拍攝、齣版《黃河流域水土保持》畫冊,他知道相機的重要性,便告訴我說,即便“冒著寫檢查的風險”也要批準買兩颱相機。

上麵同意買瞭,市場上卻沒有可買的相機。一次我在上海齣差,看到淮海中路

舊貨店有一颱二手日産潘太剋斯135相機,但他們不賣給外地人。經過反復“蘑菇”,按照商店給的三天時限,我坐飛機來迴上海鄭州,辦完瞭準購和經費申請手續,為單位買到瞭這颱二手相機。1982年我藉用這颱相機參加瞭8月份黃河大洪水的航攝。1983年又在朋友幫助下,在北京買瞭一颱中畫幅相機瑪米亞RB67。不過後來實踐證明,這是一款不適閤航拍的相機。它十分笨重,而且拍片動作太多,每拍一幅都先要後背上片,快門上發條,對焦後再按快門,在空中很容易錯過拍攝角度,而且它結構鬆垮,常發生故障,但當時能夠買到這款相機已十分難得瞭。

在買到相機前我就背著幾颱藉來的相機到黃河上下拍照去瞭。我背著幾颱相機

自覺威風凜凜,同事們卻戲稱我像賣相機的。

我的大學專業是五年製,五年間學瞭不少課程,僅技術基礎課就有地形測量、

天文大地控製測量、航空攝影測量、自然地理學、地貌學等,地圖製印工藝學中還學瞭照相製版工藝。畢業後,我又在西北五省乾瞭5年的航空攝影測量野外作業。在後來近10年的黃河展覽宣傳工作中,我又學習瞭有關水工、水利、水保、水文等有關知識,加之我熱愛繪畫,對攝影構圖也多有幫助。所以背上相機一齣發,便覺如魚得水,每天起早摸黑,跋山涉水,一拍就是幾十捲。可是因為當時的生活條件很差,西北黃河流域條件更差,我又患有慢性結腸炎,所以每次齣差迴來都像大病一場。但是當我拖著疲憊不堪的身體馬不停蹄趕到北京,衝洗膠捲並洗齣樣片後,頓時覺得付齣的一切都是值得的。這些照片有的還被《中國水利百科全書》《人民治理黃河六十年》等書刊選用,也使我備受鼓舞。從此我的業餘愛好由美術轉嚮瞭攝影。

黃河流經世界最大的黃土高原,黃河水多年平均含沙量達每立方米約37韆剋,在下遊淤積形成華北平原,又因河道淤積形成“懸河”,曆史上常因上中遊暴雨集中,在下遊造成洪水泛濫成災。1982年那次洪水發生後,水利部派電影組來黃河采訪,由我陪同。我們一行5人沿黃河拍攝到達山東濟南,在山東黃河河務局的請求下,濟南軍區空軍派飛機供我們航拍這次黃河抗洪搶險。

這是我首次航拍黃河。當我們到達濟南西郊軍用機場時,機場已經做好瞭航拍

的準備工作。這是一架運五型飛機,前方機頭中央的九缸發動機推動螺鏇槳鏇轉提供動力,雙層機翼位於機身的偏前位置,艙門在機身的左邊靠後的地方。我們登機後,發現艙門已被拆下,並在艙門下部臨時捆綁瞭金屬梯子做欄杆,我們幾位拍攝人員把安全繩係在腰上,繩的長度以不能跨齣艙門為限。飛機起飛後噪音極大,相互間隻能用手比畫來交流。當天的計劃是上午嚮西沿黃河拍攝,到河南邊界返迴,下午沿黃河嚮東到入海口返迴。第一次航攝,感覺很新鮮。飛機艙門很窄,兩人坐在欄杆後,我站在他們身後,在空中看到黃河平靜地嚮東流淌,不像在地麵看到的那樣洶湧。

我用的是柯達135彩色負捲,感光度ISO100,相機使用的是50毫米標準鏡頭,選擇瞭光圈優先,光圈在5.6和8之間變化,用以保證快門速度不慢於1/250秒,因為飛機航高有300米,巡航速度有250韆米/小時。當飛機飛到東平湖分滯洪區時,十裏堡分洪閘正在分洪,飛機繞著分洪閘飛行,我們將這難得一遇的景況記錄下來。飛機繼續嚮西飛行,我看到軍民在黃河大堤上搶險忙碌,黃河灘與滯洪區村莊建在避水颱上,被水圍成一座座孤島。這些畫麵,以後在不同的書刊中多有使用。飛行約三小時後迴到機場,因為有人暈機,身體不適,下午飛入海口的計劃取消。

在拍攝齣版《黃河流域水土保持》畫冊期間,插進一次上述的航拍任務,好似

一次演習。前麵講到,為《黃河萬裏行》等書搜集資料時,我曾在陝西美術齣版社看到一本《中國黃土》畫冊,其中有黃土高原的航拍照片,看瞭很震撼。這次航拍洪水的經曆和感悟,使我下決心要航拍黃土高原和黃河。

就在我為如何解決航拍經費發愁時,我的第二位“貴人”又齣現瞭。當時黃委

會的總工程師是龔時暘(後來他也當瞭黃委會主任),因為工作原因我們很熟悉,我請求他幫忙解決《黃河流域水土保持》畫冊的航拍經費問題,他不僅動用瞭他的最大財權,批準瞭2萬元,而且還對黃土高原水土流失及防治知識作瞭具體指導。

土高原西起青海日月山,東到太行山,北至陰山,南抵秦嶺。黃土高原因為地

形和氣候及降雨量不同而景觀各異,主要有分布於陝北和晉西及隴中等地以梁峁為主的黃土丘陵溝壑區,這裏是水土流失最嚴重的地區;另外,有以董誌塬為代錶的,分布於甘肅隴東和陝西洛川等地的黃土高原溝壑區,塬邊緣陡峻而頂麵平坦;再就是內濛古和陝北毛烏素沙地的風沙區和乾燥草原區等。這些韆姿百態的景觀都是我要拍攝的目標。

1983年11月,我與小閆一道,口袋裏裝著區區2萬元,到蘭州軍區,請求他們支持我們航拍黃土高原。解放軍經常支持地方飛機播種,植樹造林,滅蟲除害,抗洪搶險等,對我們的請求也給予支持,把我們介紹到蘭州空軍司令部。經過協商,蘭空同意以每飛行1小時500元的極低價格支持我們的航攝活動。任務落實到榆中機場運輸團,機型是運五。

一切準備工作結束時已到12月,原計劃鼕春拍黃土地貌,時間還不遲。一行4人到達榆中機場後,根據每次的拍攝內容,我還要與領航員一起圖麵作業,研究航綫航高等,並與各有關軍區空管聯係,上報有關飛行計劃,獲準後纔能飛行;此外還得聯係下一個著陸機場,並且與機場氣象部門聯係,瞭解航綫上的氣象情況等。

第一航次天氣很好,我們飛越黃河劉傢峽水庫和黑山峽,一路拍攝皋蘭、靖遠黃土地貌。迴到機場後,另外三人因暈機準備退齣,經我說服後,第二天繼續飛行。

……

用戶評價

不得不說,這本書真的打開瞭我對黃河的一個全新認知。我之前對黃河的印象,可能就是教科書上那幾句簡單的介紹,知道它很長,知道它很黃,知道它在中國的重要性。但這本書,讓我看到瞭一個立體、鮮活、有血有肉的黃河。作者的筆觸,與其說是描寫,不如說是“雕刻”。他用文字,將黃河的每一處細節,都刻畫得入木三分。 讓我印象深刻的是,作者對黃河兩岸氣候和地貌的細緻描繪。他不僅僅是告訴你這裏是乾旱還是濕潤,而是會讓你感受到那種風吹在臉上的溫度,那種泥土在腳下的觸感。他會告訴你,在某個季節,黃河岸邊的野花會如何盛開,又會在什麼時候凋零。這些充滿感官的描寫,讓我感覺自己真的就站在黃河邊,親眼所見,親身所感。 而且,這本書並沒有局限於對黃河本身物理屬性的描寫,而是將黃河與人,與曆史,與文化緊密地聯係在一起。作者會講述黃河沿岸一些普通人的故事,那些世代生活在這裏的人們,他們的喜怒哀樂,他們的悲歡離閤,都與黃河息息相關。我記得有一段,講的是一位老船夫,他的一生都奉獻給瞭黃河,他的皮膚被河水曬得黝黑,雙手也布滿瞭老繭,但他的眼神裏卻充滿瞭對黃河的深情。這種情感的描寫,讓我非常感動。 更讓我贊賞的是,作者在講述黃河曆史時,並沒有采用枯燥的說教方式,而是將曆史事件融入到黃河的變遷中。他會告訴你,在某個曆史時期,黃河的某次泛濫,是如何改變瞭一個地方的命運,又是如何影響瞭一個朝代的興衰。這種將地理與曆史巧妙結閤的方式,讓我對曆史有瞭更直觀的認識。 我特彆喜歡書中對黃河“性格”的解讀。作者認為,黃河就像一個性格復雜的人,時而溫順,時而狂暴。它既能滋養萬物,也能吞噬生命。這種擬人化的描寫,讓我覺得黃河不再是一條冰冷的河流,而是一個有生命的、有情感的“存在”。他會讓你感受到黃河的偉力,也能讓你感受到黃河的無奈。 這本書的語言風格也十分多樣。有時,它像一首深沉的史詩,用磅礴的氣勢描繪黃河的壯麗;有時,它又像一首婉轉的民歌,用細膩的情感講述黃河岸邊的故事。這種敘事風格的轉換,讓整本書讀起來跌宕起伏,充滿吸引力。我很少會一本一本書連續讀完,但這本書,我真的愛不釋手。 讓我感到意外的是,作者竟然還關注瞭黃河的現代發展。他並沒有迴避黃河在當下所麵臨的一些問題,比如環境保護、資源利用等等。他用一種非常客觀的視角,去分析這些問題,並提齣瞭一些自己的思考。這讓我覺得,這本書不僅僅是一本迴顧曆史的書,更是一本關於當下和未來的書。 書中對黃河的生態係統的描寫,也讓我大開眼界。我之前從未想過,黃河沿岸竟然有如此豐富多樣的生態環境。作者用生動的筆觸,描繪瞭那些濕地、那些候鳥、那些在泥沙中頑強生長的植物。讓我感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是無數生命賴以生存的傢園。 我尤其欣賞作者在書中展現的對生命的熱愛。即使是在最艱苦的環境下,作者也總能發現生命的美好。他會讓你感受到,即使在黃河的泥沙中,也孕育著希望。這種對生命的贊美,讓我讀完書後,感覺內心充滿瞭力量。 這本書,對我來說,不僅僅是一次閱讀經曆,更像是一次心靈的旅行。它讓我重新認識瞭黃河,也讓我重新審視瞭自己與這片土地的關係。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分這本書,我必須得說,它真的觸及瞭我內心深處的那片柔軟。雖然我拿到手的時候,隻是抱著一種“嗯,關於黃河的書,應該會有些地理知識或者曆史傳說吧”的期待,但當我翻開它,那種感覺就完全不一樣瞭。它不僅僅是關於黃河,更是關於那些依偎著黃河而生、而長、而又隨著黃河奔騰入海的生命。作者的筆觸,就像那綿延韆裏的黃河水,時而細膩纏綿,講述著黃河岸邊普通人傢的悲歡離閤,那些古老的民歌,那些世代相傳的耕作方式,那些在黃河泥沙中沉澱下來的鄉愁,都被描繪得栩栩如生,仿佛我能聞到泥土的芬芳,聽到孩童的嬉鬧。 又或者,它會突然變得波瀾壯闊,用一種史詩般的宏大敘事,將我帶入曆史的長河。從大禹治水的神話傳說,到曆代王朝的興衰更迭,黃河在其中扮演的角色,是滋養,是威脅,是中華民族頑強生命力的象徵。我看到瞭那些在黃河邊揮灑汗水的勞動者,他們用自己的雙手,一點點地改變著這片土地的命運;我也看到瞭那些在戰火紛飛年代,背井離鄉的逃難者,他們的腳步,踏著黃河的泥濘,卻從未放棄對生的渴望。那種力量,那種韌性,讓我深深地被震撼。 而更讓我著迷的是,這本書並未止步於對地理和曆史的簡單陳述。它更像是一麵鏡子,映照齣我們民族的靈魂。黃河,這條母親河,孕育瞭璀璨的華夏文明,也見證瞭無數次的磨難與重生。作者通過對黃河的細緻描摹,巧妙地將地理環境與人文精神融為一體。我仿佛看到瞭那些古老的城池,那些曾經繁華的碼頭,那些承載著無數故事的古道。每一段黃河的彎麯,每一處黃河的灘塗,都仿佛鎸刻著一個時代的印記,訴說著一個民族的堅韌與不屈。 讀這本書,我感覺自己就像是置身於黃河之上,乘著一葉扁舟,隨著水流緩緩漂蕩。時而觸碰到岸邊的垂柳,感受它輕柔的拂過;時而又被捲入漩渦,體驗生命的激蕩與起伏。作者的文字,有一種魔力,能讓我穿越時空,與那些古人對話,與那些逝去的歲月對話。那些曾經被淹沒的村莊,那些被遺忘的故事,都在這本書中重煥光彩。我看到瞭農民伯伯辛勤耕耘的身影,聽到瞭牧童悠揚的笛聲,感受到瞭節日裏人們載歌載舞的歡快。 當然,這本書也絕不僅僅是浪漫的想象。它也毫不避諱地展現瞭黃河的另一麵——那狂暴、吞噬一切的力量。那些關於洪水的記憶,那些關於傢園被毀的悲痛,都被作者毫不留情地呈現在讀者麵前。然而,正是這種對殘酷現實的直視,纔更顯齣生命的可貴,更顯齣人性的光輝。在絕望之中,總能看到希望的種子在發芽;在廢墟之上,總能看到重建傢園的勇氣在升騰。 我尤其欣賞作者對於細節的捕捉。比如,他對黃河水顔色的描繪,從初春的渾黃,到盛夏的深褐,再到鞦日的微黃,每一個變化都蘊含著季節的更替和生命的氣息。還有他對黃河兩岸風土人情的描繪,那些淳樸的民風,那些獨特的習俗,都讓我對這片土地産生瞭深深的眷戀。我感覺自己不僅僅是在閱讀一本書,更像是在進行一次身臨其境的旅行,一次心靈的洗禮。 這本書的敘述方式也十分靈活多變,時而采用第一人稱的親切講述,讓我仿佛與作者一同漫步在黃河岸邊;時而又切換到宏大的第三人稱視角,將黃河的整個流域和發展脈絡娓娓道來。這種敘事上的跳躍,恰恰呼應瞭黃河水流的跌宕起伏,讓整個閱讀體驗充滿瞭驚喜和張力。我從未想過,一本關於地理人文的書,可以寫得如此富有詩意和感染力。 其中有一段關於黃河三角洲的描寫,讓我印象尤其深刻。作者用極其細膩的筆觸,描繪瞭那片在黃河泥沙淤積而成的土地上,生命頑強生長的景象。那些蘆葦蕩,那些濕地,那些候鳥,構成瞭一幅幅生動的畫麵,讓我感受到瞭自然的偉大和生命的奇跡。它讓我意識到,黃河不僅僅是一條河流,更是孕育生命的搖籃,是生態平衡的基石。 讀完這本書,我腦海中不再是對黃河模糊的概念,而是清晰而鮮活的畫麵。我看到瞭它的過去,它的現在,也對它的未來充滿瞭遐想。它讓我重新審視瞭我們與自然的關係,也讓我更加熱愛這片養育瞭我們的土地。黃河,在中國人的心中,早已超越瞭地理的意義,它是一種精神,一種象徵,而這本書,正是將這種精神,這種象徵,以最動人的方式呈現給瞭我們。 這本書的價值,遠不止於知識的傳遞。它更像是一次對民族記憶的喚醒,一次對文化根源的追溯。我從中看到瞭中華民族的堅韌不拔,看到瞭我們在麵對睏難時的不屈精神。黃河,這條母親河,它流淌的不僅僅是水,更是我們民族的血脈,是我們共同的記憶。讀這本書,就是一次與自己靈魂的對話,一次對民族精神的緻敬。

評分這本書,可以說是我近期讀到的最令我感到驚喜的一部作品。我原本抱著一種“瞭解一下黃河”的心態去翻閱,結果卻被作者的文字深深地吸引,仿佛置身於一個既熟悉又陌生的世界。作者的筆觸,與其說是描寫,不如說是“喚醒”。他用一種非常細膩、卻又充滿力量的方式,將黃河的每一個細節,都描繪得栩栩如生,仿佛你能親手觸摸到那滾滾泥沙,親耳聽到那低沉的濤聲。 我尤其欣賞作者在書中展現的對黃河“人性化”的解讀。他並沒有將黃河僅僅看作一條地理意義上的河流,而是將其視為一個有生命、有情感的“存在”。他會描繪黃河的“脾氣”,時而溫順,時而狂暴;他會解讀黃河的“心情”,時而憂鬱,時而歡騰。這種擬人化的手法,讓黃河的形象變得更加鮮活,也讓我對它産生瞭更深的共鳴。 而且,作者在講述黃河故事時,總是能捕捉到那些最觸動人心的細節。他會講述黃河沿岸普通人的故事,那些世代生活在這裏的人們,他們的喜怒哀樂,他們的愛恨情仇,都與黃河緊密地聯係在一起。我印象特彆深的一段,是講一位漁夫,他年輕時在黃河上捕魚,經曆瞭無數次的驚濤駭浪,最終將一生的精力都奉獻給瞭黃河。作者用一種平實而又充滿溫情的筆觸,展現瞭這種與自然搏鬥又和諧共生的狀態,讓我看到瞭生命最本真的力量。 更讓我驚嘆的是,作者在解讀黃河在中國曆史文化中的地位時,展現瞭極其深刻的洞察力。他不僅僅是告訴你黃河“是什麼”,更是引導你去思考黃河“為什麼”會成為中華文明的搖籃,它孕育瞭怎樣的文化,又如何塑造瞭中國人的精神特質。他會將黃河的每一次改道視為曆史的轉摺,將黃河的泥沙視為曆史的沉澱。這種深刻的哲學思考,讓我對黃河的認識,已經遠遠超齣瞭地理範疇。 本書的語言風格也堪稱一絕。他時而像一位飽經滄桑的老者,用低沉而富有磁性的聲音,講述古老的故事;時而又像一位年輕的詩人,用靈動的詞句,描繪黃河的壯美。他善於運用各種意象和比喻,將平淡的事物描繪得妙趣橫生。我經常會因為他某一句精妙的比喻而停下來,反復品味。 令我贊賞的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實挑戰。他會提及黃河的汙染、水資源短缺等問題,但他並非是站在道德製高點去評判,而是用一種客觀而又充滿人文關懷的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又深刻的探討,讓這本書不僅具有文學價值,更具有現實意義。 這本書的結構也設計得非常巧妙。它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個古老的傳說、一段感人的故事、一個獨特的自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 我特彆喜歡書中對黃河生態係統的描寫。作者用生動的筆觸,描繪瞭黃河兩岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統,是無數生命賴以生存的傢園。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河的認識,更是一種精神的升華。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分這本書,我必須得說,它帶給我的震撼,是層層遞進的,是一種從內而外的覺醒。拿到書名《從空中看黃河》的時候,我腦海中浮現的是那種壯闊的航拍視角,以為會看到一些關於黃河地質構造、水係演變的宏大敘事。然而,當我翻開第一頁,我就被作者的筆觸所吸引,那是一種細膩而又充滿力量的敘述,仿佛作者本人就站在黃河邊,用最真摯的情感與你對話。 作者的文字,有著一種獨特的魔力,它能將抽象的概念具象化,將宏大的場景描繪得栩栩如生。他不僅僅是告訴你黃河的寬度和長度,更是讓你感受到黃河的“呼吸”,感受到它的“心跳”。他會描繪黃河水的顔色,從初春的微黃,到盛夏的渾濁,再到鞦天的澄澈,每一種顔色都飽含著季節的更替和生命的律動。他還會描繪黃河兩岸的風,那種帶著泥土氣息的風,那種帶著曆史沉澱的風,都仿佛吹拂在你的臉上。 讓我印象最深刻的是,作者在講述黃河故事時,總能抓住那些最能打動人心的細節。他會講述那些生活在黃河邊普通人的生活,他們的勤勞,他們的樸實,他們的堅韌。他不會去渲染悲情,而是用一種平實而又充滿溫情的筆觸,展現生命中最樸素的力量。我記得他描述一位老奶奶,她一生都在黃河邊生活,用她粗糙的手,撫摸著黃河的泥沙,眼神裏充滿瞭對這片土地的眷戀。這種細節,讓我看到瞭黃河與人之間那種深刻的羈絆。 而且,這本書的視角非常獨特,它不僅僅是從地理學或者曆史學的角度去解讀黃河,更是從一種人文主義的視角,去探討黃河在中國文明發展進程中所扮演的角色。他會讓你思考,為什麼黃河會成為中華民族的母親河?它孕育瞭怎樣的文化?它又如何影響瞭中國人的精神特質?這種深刻的哲學思考,讓這本書讀起來,不僅僅是滿足瞭閱讀的樂趣,更是引發瞭對民族根源的追尋。 我不得不佩服作者的語言功底。他善於運用各種意象和比喻,讓他的文字充滿瞭詩意和美感。他將黃河比作一條奔騰的巨龍,在中華大地上蜿蜒盤鏇;他又將黃河的泥沙比作曆史的沉澱,承載著無數的傳說和記憶。這種富有藝術性的語言,讓這本書讀起來,就像是在欣賞一幅壯麗的山水畫。 讓我感到驚喜的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實挑戰。他會提及黃河的汙染、水資源短缺等問題,但他並非是站在道德製高點去評判,而是用一種客觀而又充滿人文關懷的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又深刻的探討,讓這本書不僅具有文學價值,更具有現實意義。 這本書的結構也設計得非常巧妙。它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個古老的傳說、一段感人的故事、一個獨特的自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 我特彆喜歡書中對黃河生態係統的描寫。作者用生動的筆觸,描繪瞭黃河兩岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統,是無數生命賴以生存的傢園。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河的認識,更是一種精神的升華。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分我必須要說,這本書徹底顛覆瞭我之前對黃河的刻闆印象。拿到書的時候,我以為會是一本偏學術的地理著作,充滿瞭各種數據和圖錶。然而,當我翻開它,我發現我錯瞭,大錯特錯。作者的文筆,太有感染力瞭!他寫的黃河,不是那種冰冷、客觀的河流,而是充滿瞭人情味,充滿瞭生命力。 作者的敘述方式,非常吸引人。他不是那種一本正經地告訴你“黃河在哪裏,它有多長”,而是會用一種非常生活化的語言,帶你走進黃河的故事。他會講黃河沿岸那些普通人的生活,講他們的喜怒哀樂,講他們的愛恨情仇。我印象特彆深的一段,是講一位老奶奶,她年輕時經曆過黃河泛濫,傢園被毀,但她依然熱愛這片土地,依然用最淳樸的方式生活著。這種故事,讓我感受到瞭黃河水中的溫情,也感受到瞭人性中最堅韌的一麵。 更讓我驚喜的是,作者在書中展現瞭對黃河各個時期、各個層麵的深刻洞察。他不僅僅是講黃河的自然地理,更是講黃河在中國曆史上的地位,講黃河如何塑造瞭中國的文化,講黃河如何影響瞭中國人的性格。他會帶你穿越時空,去感受大禹治水的艱辛,去體驗古代王朝在黃河邊留下的足跡。這種宏大的視角,讓我對黃河的認識,一下子提升瞭好幾個層次。 讓我覺得這本書最特彆的地方在於,它從來不會給你一種“高高在上”的感覺。作者就像一個真誠的朋友,在和你分享他對黃河的感悟。他會讓你感受到黃河的偉大,也能讓你感受到黃河的渺小。他會讓你看到黃河的奔騰,也能讓你聽到黃河的低語。這種平等的交流方式,讓我覺得非常舒服。 我尤其欣賞書中對黃河生態環境的描寫。作者用非常細膩的筆觸,描繪瞭黃河沿岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統。這種對自然的敬畏之心,讓我非常感動。 而且,這本書的語言運用也非常有特色。作者善於運用各種比喻和意象,將抽象的概念具象化。比如,他將黃河比作一條奔騰的巨龍,在中華大地上蜿蜒前行。又比如,他將黃河的泥沙比作曆史的沉澱,承載著無數的故事和記憶。這種富有詩意的語言,讓這本書讀起來一點也不枯燥,反而充滿瞭文學的美感。 我之所以會覺得這本書很特彆,還在於它並沒有迴避黃河的另一麵——它的破壞力。作者毫不避諱地講述瞭黃河泛濫帶來的災難,也講述瞭人們在與黃河抗爭的過程中所付齣的努力。這種對現實的深刻反思,讓我覺得這本書非常有價值。 讀這本書,我感覺自己就像置身於黃河的懷抱中,被它溫暖、被它滋養。作者用他的文字,為我打開瞭一扇通往黃河內心世界的大門。我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的溫柔。它讓我明白,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的傢園。 這本書的結構也很有意思,它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的片段,巧妙地串聯起來,形成一個有機的整體。你會感覺到,每一個章節,每一個故事,都是黃河這個宏大主題下的一個注腳,都為我們描繪瞭黃河更生動的一麵。 讓我印象深刻的是,作者在書中還提及瞭黃河的未來。他沒有給齣明確的答案,而是引導讀者去思考,去探索。這種開放式的結尾,讓我對黃河的未來充滿瞭期待。這本書,不僅僅是一次閱讀,更像是一次思考,一次對生命,對自然,對我們自己民族的深刻思考。 總而言之,這本書給我帶來的不僅僅是知識,更是一種情懷。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也讓我感受到瞭黃河的深情。它讓我明白,黃河不僅僅是一條河流,更是我們民族的靈魂,是我們共同的記憶。

評分毫無疑問,這本書給我帶來瞭前所未有的閱讀體驗。起初,我隻是被“從空中看黃河”這個書名所吸引,以為這會是一本偏嚮於地理考察的書籍,裏麵充斥著各種數據和分析。但當我翻開書頁,我纔發現,這是一種完全不同的解讀方式,它以一種極其人性化、富有情感的視角,展現瞭黃河的魅力。 作者的筆觸,與其說是書寫,不如說是“描繪”。他能夠將那些宏大的地理景象,轉化為一個個鮮活的場景,讓你仿佛身臨其境。他不僅僅是告訴你黃河的水係如何形成,而是會講述黃河沿岸古老村落的故事,講述那些世代與黃河為伴的人們的生活,他們的喜怒哀樂,他們的愛恨情仇。我記得有一段,作者描繪瞭一個在黃河邊長大的孩子,他用泥沙堆砌城堡,他的夢想也隨著黃河水一同奔騰。這種細膩的描寫,讓我看到瞭生命最純粹的形態。 而且,作者在解讀黃河的意義時,展現瞭一種極其深刻的人文關懷。他不僅僅是告訴你黃河“是什麼”,更是引導你去思考黃河“為什麼”會成為中華文明的搖籃,它孕育瞭怎樣的文化,又如何影響瞭中國人的精神特質。他會將黃河的蜿蜒麯摺視為一種生命的韌性,將黃河的泥沙視為曆史的沉澱。這種深刻的哲學思考,讓我對黃河的認識,已經遠遠超齣瞭地理範疇。 讓我感到驚嘆的是,作者在描寫黃河的“力量”時,並沒有使用那種陳詞濫調的形容詞,而是通過極其具體、生動的場景來展現。他會讓你感受到黃河的咆哮,感受到它摧毀一切的決心,但同時,他也會讓你看到,即使在最嚴酷的環境下,生命依然頑強地綻放。他會描繪在黃河的衝擊下,依然挺立的古老樹木,會描繪在泥沙中孕育的新生力量。這種矛盾與和諧並存的景象,讓我對黃河有瞭更全麵的認識。 本書的語言風格也堪稱一絕。他時而像一位飽經滄桑的老者,用低沉而富有磁性的聲音,講述古老的故事;時而又像一位年輕的詩人,用靈動的詞句,描繪黃河的壯美。他善於運用各種意象和比喻,將平淡的事物描繪得妙趣橫生。我經常會因為他某一句精妙的比喻而停下來,反復品味。 令我贊賞的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實挑戰。他會提及黃河的汙染、水資源短缺等問題,但他並非是站在道德製高點去評判,而是用一種客觀而又充滿人文關懷的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又深刻的探討,讓這本書不僅具有文學價值,更具有現實意義。 這本書的結構也設計得非常巧妙。它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個古老的傳說、一段感人的故事、一個獨特的自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 我特彆喜歡書中對黃河生態係統的描寫。作者用生動的筆觸,描繪瞭黃河兩岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統,是無數生命賴以生存的傢園。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河的認識,更是一種精神的升華。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分當我第一次翻開這本書,我腦海中浮現的是那種從飛機舷窗嚮下望去的壯麗景象,充滿瞭對地理知識的好奇。然而,作者的文字,卻以一種齣人意料的方式,將我帶入瞭一個更加深邃的世界。他沒有給我一份冰冷的數據錶格,而是為我打開瞭一扇扇通往黃河內心深處的大門。 我最欣賞作者的地方在於,他能將那些宏大的地理概念,轉化為一個個鮮活的故事,一個個動人的細節。他不會直接告訴你黃河的長度和寬度,而是會描繪黃河岸邊古老村落的生活,描繪那些世代與黃河為伴的人們的喜怒哀樂。他用一種極其細膩的筆觸,展現瞭生命在黃河岸邊的頑強與溫柔。我記得他講述瞭一個關於黃河洪水的傳說,那個傳說沒有強調災難的恐怖,而是展現瞭人們在災難麵前的勇氣與堅韌。 而且,作者在解讀黃河的意義時,展現瞭一種極其深刻的人文關懷。他不僅僅是告訴你黃河“是什麼”,更是引導你去思考黃河“為什麼”會成為中華文明的搖籃,它孕育瞭怎樣的文化,又如何影響瞭中國人的精神特質。他會將黃河的蜿蜒麯摺視為一種生命的韌性,將黃河的泥沙視為曆史的沉澱。這種深刻的哲學思考,讓我對黃河的認識,已經遠遠超齣瞭地理範疇。 讓我感到驚嘆的是,作者在描寫黃河的“力量”時,並沒有使用那種陳詞濫調的形容詞,而是通過極其具體、生動的場景來展現。他會讓你感受到黃河的咆哮,感受到它摧毀一切的決心,但同時,他也會讓你看到,即使在最嚴酷的環境下,生命依然頑強地綻放。他會描繪在黃河的衝擊下,依然挺立的古老樹木,會描繪在泥沙中孕育的新生力量。這種矛盾與和諧並存的景象,讓我對黃河有瞭更全麵的認識。 本書的語言風格也堪稱一絕。他時而像一位飽經滄桑的老者,用低沉而富有磁性的聲音,講述古老的故事;時而又像一位年輕的詩人,用靈動的詞句,描繪黃河的壯美。他善於運用各種意象和比喻,將平淡的事物描繪得妙趣橫生。我經常會因為他某一句精妙的比喻而停下來,反復品味。 令我贊賞的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實挑戰。他會提及黃河的汙染、水資源短缺等問題,但他並非是站在道德製高點去評判,而是用一種客觀而又充滿人文關懷的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又深刻的探討,讓這本書不僅具有文學價值,更具有現實意義。 這本書的結構也設計得非常巧妙。它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個古老的傳說、一段感人的故事、一個獨特的自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 我特彆喜歡書中對黃河生態係統的描寫。作者用生動的筆觸,描繪瞭黃河兩岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統,是無數生命賴以生存的傢園。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河的認識,更是一種精神的升華。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分這本書,我真的必須好好說道說道。我拿到它的時候,以為會是一本關於黃河地理知識的科普讀物,大概就是介紹一下黃河的源頭、流嚮、泥沙含量之類的數據。但是,當我翻開第一頁,我整個人就被“徵服”瞭。作者的文字,太有力量瞭!他寫的黃河,不僅僅是泥沙和水流,更是充滿瞭情感,充滿瞭生命力。 作者的敘述方式,非常獨特。他沒有采用那種枯燥的說教方式,而是用一種非常生活化、非常親切的語言,帶你走進黃河的故事。他會講述黃河沿岸的村莊,講述那裏的人們的生活,他們的喜怒哀樂,他們的愛恨情仇。我印象最深的一段,是講一位老奶奶,她一生都在黃河邊生活,用她粗糙的手,撫摸著黃河的泥沙,眼神裏充滿瞭對這片土地的眷戀。這種細節,讓我看到瞭生命最樸素的力量,也讓我感受到瞭黃河與人之間那種深刻的羈絆。 而且,作者在解讀黃河的意義時,展現瞭一種極其深刻的人文關懷。他不僅僅是告訴你黃河“是什麼”,更是引導你去思考黃河“為什麼”會成為中華文明的搖籃,它孕育瞭怎樣的文化,又如何影響瞭中國人的精神特質。他會將黃河的蜿蜒麯摺視為一種生命的韌性,將黃河的泥沙視為曆史的沉澱。這種深刻的哲學思考,讓我對黃河的認識,已經遠遠超齣瞭地理範疇。 讓我感到驚嘆的是,作者在描寫黃河的“力量”時,並沒有使用那種陳詞濫調的形容詞,而是通過極其具體、生動的場景來展現。他會讓你感受到黃河的咆哮,感受到它摧毀一切的決心,但同時,他也會讓你看到,即使在最嚴酷的環境下,生命依然頑強地綻放。他會描繪在黃河的衝擊下,依然挺立的古老樹木,會描繪在泥沙中孕育的新生力量。這種矛盾與和諧並存的景象,讓我對黃河有瞭更全麵的認識。 本書的語言風格也堪稱一絕。他時而像一位飽經滄桑的老者,用低沉而富有磁性的聲音,講述古老的故事;時而又像一位年輕的詩人,用靈動的詞句,描繪黃河的壯美。他善於運用各種意象和比喻,將平淡的事物描繪得妙趣橫生。我經常會因為他某一句精妙的比喻而停下來,反復品味。 令我贊賞的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實挑戰。他會提及黃河的汙染、水資源短缺等問題,但他並非是站在道德製高點去評判,而是用一種客觀而又充滿人文關懷的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又深刻的探討,讓這本書不僅具有文學價值,更具有現實意義。 這本書的結構也設計得非常巧妙。它不是按照傳統的綫性敘事來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個古老的傳說、一段感人的故事、一個獨特的自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 我特彆喜歡書中對黃河生態係統的描寫。作者用生動的筆觸,描繪瞭黃河兩岸的各種動植物,描繪瞭那些在黃河泥沙中頑強生長的生命。他會讓你感受到,黃河不僅僅是一條河流,更是一個生機勃勃的生態係統,是無數生命賴以生存的傢園。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河的認識,更是一種精神的升華。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條地理上的河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分這本書,我必須坦誠地說,它完全齣乎我的意料。我原本以為會是一本偏嚮於地理科普或者曆史考證的書籍,名字《從空中看黃河》也似乎暗示著一種宏觀的、俯瞰式的視角。然而,當我真正沉浸其中時,我發現這是一種完全不同的體驗,它是一種深入骨髓的、充滿人文關懷的探索。作者的文字,與其說是書寫,不如說是“繪製”,他用極其生動的筆觸,勾勒齣一幅幅黃河的立體畫捲。 我最欣賞作者的地方在於,他能夠將宏觀的地理景象與微觀的個體生命巧妙地結閤起來。他不會僅僅停留在對黃河水係、地貌的介紹,而是會深入到黃河兩岸的村落,去講述那裏人們的生活,他們的故事,他們的情感。我記得有一次,他描述瞭一個小村莊,村裏的老人依然保留著古老的耕作方式,他們的生活節奏與黃河的漲落息息相關。作者沒有去評判,而是用一種溫和的筆觸,展現瞭這種與自然和諧共生的狀態,讓我看到瞭生命最本真的形態。 而且,作者在解讀黃河時,展現瞭一種非常深刻的哲學思考。他不僅僅是告訴你黃河“是什麼”,更是引導你去思考黃河“為什麼”會成為如今的樣子,它在中國文明中扮演瞭怎樣的角色,它又承載瞭怎樣的民族精神。他會將黃河的泥沙視為曆史的沉澱,將黃河的每一次改道視為命運的轉摺。這種深邃的洞察力,讓我對黃河的理解,已經遠遠超齣瞭地理範疇。 讓我感到尤其驚艷的是,作者在描寫黃河的“力量”時,並沒有使用那種陳詞濫調的形容詞,而是通過極其具體、生動的場景來展現。他會讓你感受到黃河的咆哮,感受到它摧毀一切的決心,但同時,他也會讓你看到,即使在最嚴酷的環境下,生命依然頑強地綻放。他會描繪在黃河的衝擊下,依然挺立的古老樹木,會描繪在泥沙中孕育的新生力量。這種矛盾與和諧並存的景象,讓我對黃河有瞭更全麵的認識。 本書的語言風格也堪稱一絕。時而,它像一位飽經滄桑的老者,用低沉而富有磁性的聲音,講述古老的故事;時而,它又像一位年輕的詩人,用靈動的詞句,描繪黃河的壯美。他善於運用各種修辭手法,將平淡的事物描繪得妙趣橫生。我經常會因為他某一句精妙的比喻而停下來,反復品味。 令我贊賞的是,作者在書中並沒有迴避黃河所麵臨的現實問題。他會提及黃河的汙染、水土流失等問題,但他並非是齣於批評的目的,而是用一種關切的態度,去分析這些問題,並引發讀者對這些問題的思考。這種理性而又充滿人文關懷的視角,讓我覺得這本書非常有現實意義。 我不得不說,這本書的結構設計也非常精巧。它不是按照傳統的地理順序或者時間順序來展開,而是將一些看似零散的元素,比如一個故事、一段傳說、一個自然景觀,巧妙地串聯起來,構成一個有機的整體。這種非綫性敘事,恰恰呼應瞭黃河的蜿蜒麯摺,也讓閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣。 讓我感受到最深刻的是,作者對生命力的贊頌。他總能在黃河的每一個角落,找到生命頑強存在的證據。他會描繪在荒漠中頑強生長的鬍楊,會描繪在泥沙中破土而齣的新芽。這種對生命的熱愛,讓我讀完書後,感覺內心充滿瞭力量和希望。 總而言之,這本書帶給我的,不僅僅是對黃河地理知識的補充,更是一種精神的啓迪。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也讓我感受到瞭黃河的深情。它讓我明白瞭,黃河不僅僅是一條河流,更是我們民族精神的象徵,是我們共同的根。

評分這本書,我真的得好好說道說道。一開始拿到這本書,我隻是覺得名字挺有意思的,“從空中看黃河”,腦子裏閃過的是那種航拍的壯麗景象,以為會是一些地理知識的堆砌,或者是一些關於黃河治理的工程介紹。但是,翻開第一頁,我就被徹底吸引住瞭。作者的文筆,怎麼說呢,就像是陳年的老酒,越品越有味道,而且還帶著一種獨特的芬芳。 他寫黃河,不是那種乾巴巴的地理課本式的描述。他寫的,是活生生的黃河,是充滿瞭情感的黃河。他會讓你感受到黃河的澎湃,也會讓你聽到黃河的低語。我印象最深的一段,是關於黃河沿岸幾個古村落的描寫。作者沒有直接去介紹那些村落的曆史有多悠久,而是通過講述村子裏發生的一些小故事,一些生活細節,來展現這個村落與黃河的關係。比如,一個老奶奶講述她年輕時如何在黃河邊洗衣裳,她的手被河水泡得又紅又腫,但她的臉上卻帶著滿足的笑容。這種細節,瞬間就把我拉進瞭那個場景,讓我感受到瞭那個時代的艱辛,也感受到瞭勞動人民的淳樸。 而且,作者的視角非常獨特。他不僅僅是從地理學的角度去觀察黃河,更是從人文的角度,從曆史的角度,甚至是從哲學的角度去解讀黃河。他會讓你思考,為什麼黃河會成為中華文明的搖籃?為什麼黃河會孕育齣如此豐富多彩的文化?他不僅僅是告訴你“是什麼”,更是引導你去思考“為什麼”。我記得他有一次提到,黃河的泥沙,既是負擔,也是饋贈。這種辯證的思考方式,讓我對黃河有瞭更深層次的理解。 這本書最吸引我的地方在於,它從來不會給你一種“說教”的感覺。作者就像一個娓娓道來的老朋友,和你分享他對黃河的感悟。他會帶你走進黃河的每一個彎道,感受每一段黃河的脾氣。他會讓你看到黃河的壯闊,也能讓你感受到黃河的柔情。我還記得他描述黃河在夜晚的景象,那種靜謐而又充滿力量的美,真的讓我心潮澎湃。 讓我感到驚喜的是,這本書在語言運用上也極其考究。他善於運用各種比喻和象徵,將抽象的概念具象化。比如,他將黃河比作一條巨龍,在中華大地上蜿蜒盤鏇。又比如,他將黃河的泥沙比作曆史的沉澱,承載著無數的故事和記憶。這種富有詩意的語言,讓這本書讀起來一點也不枯燥,反而充滿瞭閱讀的樂趣。 我不得不說,這本書的結構也非常精巧。它不是按照時間順序或者地理順序來展開的,而是將一些看似零散的片段,巧妙地串聯起來,形成一個有機的整體。你會感覺到,每一個章節,每一個故事,都是黃河這個宏大主題下的一個注腳,都為我們描繪瞭黃河更生動的一麵。 讀完這本書,我感覺自己對黃河的認識,已經從一個“點”變成瞭“麵”,甚至是一個“立體”的認識。我不再僅僅知道黃河是中國最長的河流,更是深刻地理解瞭黃河在中國曆史、文化、甚至民族性格中所扮演的重要角色。它就像一位沉默的母親,用她的血脈滋養著這片土地,也塑造著這片土地上的人民。 還有,書中對黃河沿岸生態環境的關注,也讓我深有感觸。作者沒有迴避黃河在現代社會麵臨的挑戰,比如汙染、水土流失等等。他用一種非常客觀的態度,去分析這些問題,也提齣瞭一些自己的思考。這讓我覺得,這本書不僅僅是對過去的懷念,更是對未來的關切。 讓我感到特彆的是,作者在描述黃河時,總是能捕捉到那種生命力。即使是在最荒涼的河灘上,他也總能發現那些頑強生長的植物,那些自由翱翔的飛鳥。這種對生命的熱愛,也感染瞭我。讀完這本書,我感覺自己的內心也變得更加柔軟,更加充滿力量。 總而言之,這本書給我帶來的不僅僅是閱讀的愉悅,更是一種精神的洗禮。它讓我看到瞭黃河的壯麗,也讓我感受到瞭黃河的深情。它不僅僅是一本書,更像是一位老朋友,一位智者,在嚮我訴說著關於生命、關於曆史、關於這片土地的古老故事。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《攝影簡史》 [英]伊安·傑夫裏, 生活.讀書.新知三聯書店 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/26862508141/5ac391feNe279ffc5.jpg)