具体描述

产品特色

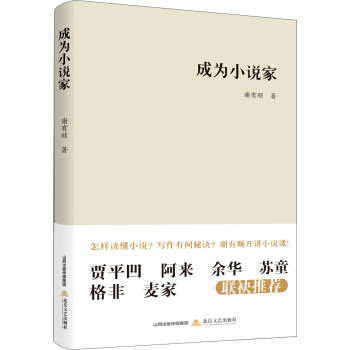

1.贾平凹、阿来、余华、苏童、格非、麦家联合推荐。

2.国内著名的中青年文学评论家谢有顺的第一部关于小说创作的演讲文集。

编辑推荐

谢有顺重申:

小说既是对物质的还原,又是对灵魂的探索;

小说要有自己密实的物质外壳,也要有各种激荡的精神;

小说要从俗世中来,到灵魂中去;

当代文学缺乏活跃的感官世界、缺乏赤子情怀、缺乏健全的精神维度。

内容简介

《谢有顺文学演讲录·小说写作五讲》共分为五个部分,分别为“从长篇小说讲起”“写作的几个关键词”“ 从俗世中来,到灵魂里去”“小说的雅俗调适”“人心的省悟”。书稿内容皆为谢有顺在各个场合有关小说创作的演讲精选。

作者简介

谢有顺,1972年生于福建,中山大学博导,广东省作家协会副主席、广东省文艺批评家协会副主席、中国小说学会常务理事、广东省作家协会文学评论委员会副主任、华语文学传媒大奖终审评委兼评委会秘书长等。2009年入选全国宣传文化系统“四个一批”人才2010年被达沃斯论坛评选为“全球青年领袖”,2011年入选教育部“新世纪优秀人才”,当选2015年度“长江学者奖励计划”青年学者。曾获冯牧文学奖、庄重文文学奖、中国文联文艺评论奖等奖项。

目录

第一讲 从长篇小说讲起

第二讲 写作的几个关键词

第三讲 从俗世中来,到灵魂里去

第四讲 小说的雅俗调适

第五讲 人心的省悟

后 记

精彩书摘

第一讲 从长篇小说讲起

在座的各位,主要是写小说的。我自己并不写小说,只读小说和研究小说。坦率地说,在阅读和研究小说的过程中,我对能写小说的人是很好奇的。为什么小说家的脑袋里会藏有那么多的故事?他们没有经历过那些场面,却有如临其境的描写,这常常令我好奇。我想起有人这样问大仲马,为什么你的脑海里会有那么多精彩的故事?大仲马就说,那你为什么不问问李树,为什么会结李子呢?李树就应该结李子,桃树就应该结桃子。

有一种人天生就是小说家,而有一些人可能天生就缺乏写小说的才能。有时候,我读一本小说,会替作者着急,因为里面有些细节好像不该是那么写的,也是不能够那么写的。写小说当然是与个人天赋有关系,但也不尽然,尤其是写长篇小说,除了和天赋有关,还跟其他因素有关系。比如,写长篇小说可能跟作家的身体状况有关,像鲁迅,很难写长篇的作品,我猜想这可能跟鲁迅患有结核病有关系,而且以他那样的脾性,怕是很难有坚持较长时间的写作耐心。又比如当代作家,像李锐,他的作品篇幅都是很短的;而像莫言,他的作品篇幅通常是很长的。余华在一篇文章中写到,一次咳嗽和感冒都有可能影响到一部长篇小说的写作。各位在写作过程中,应该都有这方面的感触。如果身体状况不好,一次感冒就可能把写作的气中断了,或者窒塞了,出来的作品就不那么有气势,不那么浑然天成。

很多因素都在影响小说的写作——但我觉得这些都不是最核心的问题。

小说有长、中、短的区别。我个人认为,影响短篇的核心要素是场景,所以短篇小说很难写出一个人完整的命运起伏,它只能写出有关这个人的命运或者某个事件的横断面。如果这个横断面切割得好,可能就是一个很好的短篇。中篇小说的核心要素是故事。近三十年来,多数中国作家的成名作都是中篇小说,讲故事的能力在其中起着重要的作用。而影响长篇小说的核心要素是命运。一部长篇小说如果不能写出一个时代里的人的命运感,这个长篇小说就很难说是成功的。我知道这个时代已经进入一个长篇小说写作的时代,短篇小说和中篇小说的辉煌时代正在过去。现在一些年轻作家,一开始就以长篇小说引起大家的关注,可见小说的格局正在发生大的变化。但无论怎么发展,我想,一些小说观念的辨正还是有价值的。最近我读了一些书,也在深思小说这一概念,它究竟应该包含哪些内容。

我的思考未必成熟,但这关乎我对小说的基本理解。

还原一种俗世生活

我准备讲两个大方面的问题。

首先,小说要还原一个物质世界,一种俗世生活。在中国,自古以来是诗歌发达,小说不发达,小说和诗歌之间的差异究竟是什么?这背后牵涉到中国文人对物质世界和俗世生活的基本态度。

小说是活着的历史。当我们在探究、回忆、追溯一段历史的时候,历史学家告诉我们的历史,往往是规律、事实和证据,但那一段历史当中的人以及人的生活往往是缺席的。小说的存在其实是为了保存历史中最生动、最有血肉的那段生活,以及生活中的细节。在这方面上,小说和诗歌之间,有着很大的区别。诗歌重性情、胸襟、旨趣的抒发,所以诗在中国是一种庄重的文体,而小说却是渺小的、不入流的小技和末流。

小说的“小”指的就是渺小,而“说”跟古代“喜悦”的“悦”是一个意思,小说的字面意思就是小小的能让人高兴起来的事物。小说文体的起源并没有诗歌那么庄重。诗歌有其自身的性情要抒发,它没有义务去还原一个物质世界,但小说有这样的义务。诗歌往往是不及物的写作,它可以不对一个真实的物质世界或生活世界作具体的描绘,其主要目的是为了表达诗人的性情。比如,“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,你读完这首诗,并不明白西湖是什么样子的,诗人并不重在表达西湖是什么样的,他要说的可能是西湖以外的东西。“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,你读了这首诗,也不知道三峡是什么样子,但你会知道诗人当时是怎样一种心情。还有,你读陈子昂的《登幽州台歌》,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”,读完之后,幽州台是什么样子的,你也无从得知。诗人重在表达和抒发他那个时期的心情、性情,并不重在还原和刻写一个生活世界、物质世界。

小说像诗歌这么写就不行了。小说的读者普遍会对你笔下所写的生活作必要的还原和追问。《红楼梦》里写到了大观园,读者自然就会对大观园进行一个又一个的考据,甚至做一种物理学意义上的还原。直到今天,“红学家”们都还在考证,这个大观园究竟是在北京、河北还是苏州。甚至“红学家”中还有人去研究大观园里到底有几重门,通过几重门就可知道,小说写的是不是皇宫里的事。我有一个朋友就专门从元春的生辰八字的漏洞中,考证出《红楼梦》的作者不是曹雪芹。诸如此类的考证,表明读者对小说所写的物质真实,是会计较的,他会通过物质还原的方式,来审核作家笔下的现实世界到底是怎么一回事。我们读鲁迅的小说,他写了茴香豆,那些到绍兴旅行的人,就会想吃一吃鲁迅所写的茴香豆。你在小说中不能抽象地写茴香豆,你的描写必须是可以被还原、被现实生活所审核的,这是小说和诗歌之间一个很大的不同。

诗歌重在抒发个人的性情,而小说有一个物质的外壳,这是小说这种文体最基础的方面。

我们读历史著作时,会明白明代、清代是一个什么样的社会,有什么样的制度和什么样的官品阶级,但我们很难通过历史学家的讲述,真正明白明清时代的人是怎样过日常生活的,他们穿什么衣服,唱什么戏,吃什么样的点心,用什么样的器物,等等,这些都是历史著作中不容易读到的。小说能补上历史著作中所匮乏的当时的生活脉络、生活细节,从而使历史变得更真实、丰满。有论者说,小说比历史更可靠,马克思就说,自己从巴尔扎克的小说中所了解的法国比历史学家笔下所描述的要丰富得多。莫洛亚在分析托尔斯泰的《战争与和平》时也说,没有任何历史文献会像托尔斯泰那样去描写一个皇帝,皇帝的手又小又胖,像“又小又胖”这样的词汇,在历史文献里肯定是不会出现的,但它会出现在小说里面。小说就这样把历史著作所匮乏的肌理和脉络给补上了。

为什么说诗歌比历史更永久、小说比历史更永久?就在于文学可以保存历史的肉身部分。

今天写小说的人,也是在讲述这个时代,讲述这个时代的记忆和经验,这种讲述,其实也是在保存一个时代的肉身状态。过一百年或几百年,历史教科书里,或许只剩下一些结论,或只剩下一些制度及历史规律的演变,这个时代更细微的一些方面,肯定是由小说家来保存的。所以,小说的第一个层面,是对物质的还原、对生活的还原。

但在中国,小说一直是被藐视的文体。尽管早在一九〇三年,梁启超就发表了那篇著名的论文《论小说与群治之关系》,把小说当作改造社会、启蒙民众的一个重要的文体。但在现代中国,在鲁迅开始写小说之前,中国小说一直是不入流的文体,在古代,写小说的人更是被人看不起的。四大名著中没有一部的作者是没有争议的,可以想象,这四部伟大的作品,肯定是出自当时有才华的文人之手,但到现在都无法确证作者是不是罗贯中、曹雪芹等人。在那个年代,就算写了小说,也不敢对外说,好像这是一件丢脸的事情似的,惟有写诗才是摆得上台面的高尚的事情。

很多人不明白,何以二十世纪的文学巅峰要以鲁迅为代表。这就要回到当时的历史语境,鲁迅是真正把中国的小说从一种渺小的文体壮大成重要文体的奠基者,在此之前,小说是没有多大的文体地位的。等鲁迅写完《呐喊》《彷徨》中的二十五篇小说之后,小说才开始成为重要的文学样式,写文艺小说的人才开始多起来。一九二五年以后,有大量的人在写小说,鲁迅又不写小说,改写杂文了。鲁迅这个人了不得,他成功地把一种文体变成重要的文体之后,就不再写这种文体了,他又接着把杂文这种轻浅的文体给发展起来了。鲁迅的一生,无论在文体还是在思想上,都不重复自己,他的精神体量是很大的。

其实,中国之所以重诗歌,不重小说,这是有原因的。这个原因我刚才说了,诗歌是用来表达“我”的性情、胸襟和旨趣的,而小说呢,是在讲述别人的故事。中国的小说脱胎于说书和话本,它讲的都是别人的故事。而从中国文人的观点看,一部文学作品,它必须要有作者自己开阔的胸襟、气象,才算是文学最高的境界。如果一部文学作品说的都是别人的事,那就是不入流的,这是小说一直处于很低地位的隐秘原因。《红楼梦》的地位之所以会比其他几部名著高,有一个很重要的原因,《红楼梦》带有诗性和自我表达的成分,它不完全是讲别人的故事,它也是作者的自我写照,这跟《三国演义》《水浒传》《西游记》是不同的。《红楼梦》算得上是中国第一部真正的文人小说,它也确实是作者的半自传性作品。

钱穆曾专门做过研究,他说中国古代那么多的文人和诗人,几乎都不写自传,也不要别人为他写传记,为何?传记文学是二十世纪才开始从西方传进来的,胡适写的《四十自述》,是比较早的自传性作品了。胡适从二十世纪二十年代开始,就到处劝人写自传,目的正是希望能为此给史家留下点有用的、真实的材料。他劝过林长民、梁启超、梁士诒,也劝过蔡元培、张元济、陈独秀、高梦旦等人,但其中的多数人,都未及写出自己的个人故事就辞世了,为此,胡适一直“引为憾事”。胡适在《四十自述》的序言里说:“我们赤裸裸的叙述我们少年时代的琐碎生活,为的是希望社会上做一番事业的人也会赤裸裸的记载他们的生活,给史家做材料,给文学开生路。”——“给文学开生路”云云,当然是和当时的文学环境有关,多少有一点夸大其词了,但基本意思我们还是可以理解的,那就是作家都不太愿意写自传,很多材料便无从留下来。

可是,为什么古代的文人不写自传,也不要别人给他写传记呢?钱穆说,古人的诗歌就是他们的传记,所谓“诗传”。当我们读李白全集、杜甫全集,就能知道李白、杜甫他们喜欢什么,他交什么朋友,他的爱好、胸襟、旨趣是什么,他的追求和人生境界是什么。读他们的诗就可以想象他们的为人。这一点,读小说恐怕就很难。读了《红楼梦》,你也许可以了解曹雪芹的性情,但读《三国演义》你却未必能了解作者的真实心境。所以,小说家是需要传记的,但诗人不需要,他的诗歌就是他的传记。

在中国文学的等级中,讲别人的故事并不是高明的写法,就是到现在,我们也必须承认,最伟大的小说无不带有自传性质。那些伟大的小说,几乎没有一部不是带有作者的自传影子的。好的小说,同样也要说出作者这个人,所以,我们经常把那些伟大的小说称之为诗,说《红楼梦》是诗,《追忆逝水年华》是诗,这就表明小说的背后要有作者的性情。…………

用户评价

坦白说,我是一个对“世界观构建”要求非常高的读者。很多奇幻或科幻作品,设定往往显得单薄、逻辑漏洞百出,读起来总感觉像是在搭建一个随时可能坍塌的沙堡。然而,这本书在构建其叙事背景时,展现出一种近乎建筑学的严谨性。它似乎有一套完整的内在规则和历史脉络,即便是那些看似随意的细节,深入探究后也会发现它们是整个宏大体系中的一个关键铆钉。我甚至花了好几天的时间,专门去查阅了书中提及的一些历史典故和哲学流派,想看看作者的引用是否准确,结果发现,作者对这些背景材料的运用是如此的娴熟和巧妙,它们完美地融入了故事的肌理之中,而非生硬地堆砌知识点。这种对细节的尊重,让整个故事的世界仿佛真正“活”了起来,具有了令人信服的厚度和深度。它不再是纸上的文字,而是一个你可以真实行走其中、感受其风土人情的立体空间。

评分我通常不太喜欢那种过度强调“主题升华”的作品,总觉得作者用力过猛,反而显得说教意味太浓。但这本书在处理深刻的人生议题时,却展现出一种近乎狡黠的智慧。它从不直接告诉你“什么该信,什么不该做”,而是将一连串复杂的道德困境和人性的灰色地带摆在你面前,让你自己去权衡、去选择立场。我发现自己会在阅读不同角色的人生抉择时,不断地反思自己过去做出的判断,甚至对一些我原本坚信不疑的观点产生了动摇。这种由内而外的冲击感,才是真正优秀作品的标志——它不只是提供娱乐,更是一种思想的催化剂。读完之后,我感觉自己对周遭的人和事物的看法都多了一层细微的滤镜,看待问题的角度变得更加多元和包容。这已经超越了一本书的范畴,更像是一次深入的自我对话和心智的拓宽之旅。

评分我最近一直在追一部网络连载的剧集,那个导演的镜头语言和叙事节奏简直是教科书级别的,每一帧画面都充满了隐喻和张力,让人忍不住反复观看。而这本书给我的感觉,竟然有几分相似的韵味。它似乎没有急于抛出所有的谜团,而是像一个老练的棋手,每一步棋都深思熟虑,既保护了自己的关键子力,又在不经意间布局了未来的杀招。我尤其欣赏作者在描绘人物内心挣扎时的那种克制与精准,很多时候,他们不需要用大段的心理独白来解释角色的动机,一个眼神,一个细微的肢体动作,就已经将人物的复杂性展现得淋漓尽致。这种“少即是多”的叙事哲学,在当代快节奏的文学创作中显得尤为可贵。它要求读者必须全神贯注,去捕捉那些隐藏在字里行间的微小线索,参与到这个故事的构建过程中。读完一个章节,常常需要停下来,在脑海中重新梳理一下刚才发生的事件和人物的情绪变化,这种“二次创作”的阅读体验,实在是太令人沉迷了。

评分这本书的包装设计真是绝了,那种略带做旧的纸张质感,搭配上简洁却富有深意的封面插画,一下子就抓住了我的眼球。我拿到手的时候,光是摩挲着封面上的烫金字样,就能感受到作者在装帧上花费的心思。翻开扉页,内页的排版也相当考究,字号适中,行距舒适,长时间阅读下来眼睛也不会觉得疲劳。这说明出版方对内容质量的重视程度是相当高的,他们明白,好的内容需要一个同样优质的载体来承载。我特别喜欢它在章节之间的留白处理,那种留白恰到好处地营造出一种呼吸感,让读者在快速进入下一个情节高潮之前,能有一瞬间的心神沉淀。而且,书脊的装订非常牢固,即便是经常翻阅和带着出门,也不用担心书会散架。这种对细节的极致追求,让人对书中的故事内容充满了更高的期待,仿佛在暗示,里面的文字必然也像这实体书一样,经过了千锤百炼的打磨。这本书的实体版简直是一件值得珍藏的艺术品,从拿到手的第一秒起,就奠定了它在我书架上特殊的位置。

评分最近我阅读的效率有点低,总是被各种琐事和信息流打断,很难沉浸到任何一个长篇故事里。但是这本书,不知怎么地,它有一种近乎催眠的力量,一旦开始阅读,外界的喧嚣似乎就自动被屏蔽了。这可能归功于它独特的语言风格——那种时而带着古老韵味的庄重,时而又流露出非常现代的讽刺和机敏,在不同的场景中切换自如,却又保持着惊人的连贯性。它的句子结构变化多端,有的句子短促有力,像子弹一样击中靶心;有的句子则绵长复杂,层层递进,将情绪推向极致。我发现自己甚至会不自觉地模仿书中的某些短语结构,这说明作者的文字已经渗透到了我的思维模式中,影响了我对语言的感知方式。这种文学上的感染力,远超出了单纯的故事吸引力,它更像是一种语言上的“浸泡体验”,让人心甘情愿地迷失其中。

评分装帧精美小巧,字大行疏,关于小说的见解独特!

评分孙绍振老师的学生,才华横溢的青年评论家,希望对我有帮助

评分一直信任京东送货快一直信任京东送货快

评分领导要买的,还不错的。

评分写的非常好,非常有深度,谢有顺真的像学者风范,搞学问非常用心,他在书中提到的思想非常有力度和创新,大爱作者。

评分装帧精美小巧,字大行疏,关于小说的见解独特!

评分对我的写作有极大的帮助!谢谢!

评分包装正规,到货时间可以,还会再买

评分非常不错,值得购买!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有