具体描述

产品特色

内容简介

本书是一本认知符号的图书,讲解了从远古时代带现代、不同国家不同民族艺术中符号的意义和内涵。指导读者在认知符号的起源和发展的同时,可以做到触类旁通、完善自己的设计理念和方法,极具参考学习价值,同时是一本不可估量的文化资料。本书为便携式图书,符合当下国人的阅读习惯,设计新颖具有极强的可读性。作者简介

克莱尔·吉普森,在伦敦大学国王学院主修现代史和中世纪史。作为编辑、作家,重点研究象征主义、艺术及谱系学。主要著作包括《古埃及文化》和《文艺复兴时期艺术文化》。张文硕,女,硕士研究生毕业于南京大学建筑学院,目前任教于河南大学。

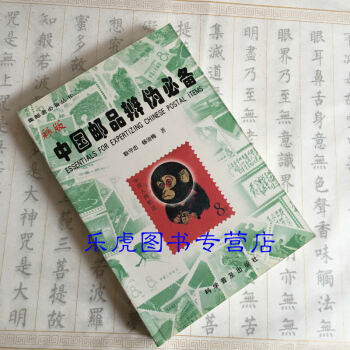

内页插图

用户评价

说实话,我一开始对这类“解读学”的书是持怀疑态度的,总觉得它们要么是故弄玄虚,要么就是提供一些放之四海而皆准的空洞建议。然而,这本书彻底颠覆了我的看法。它的高明之处在于,它不教你“应该”如何解读,而是提供了一套强大、灵活的分析框架,让你自己去构建解读体系。书中花了很大篇幅讨论了“语境”的重要性,强调任何符号的意义都不是孤立存在的,而是深深植根于其产生的文化、历史和社会背景之中。我特别喜欢其中关于“沉默的语言”的章节,作者通过分析不同文化中“留白”的处理方式,揭示了“不说”有时比“多说”更具力量。这对我从事的国际贸易工作非常有启发性,以前我总急于求成,现在我明白,有时候需要耐心等待,去解读对方话语之间的“间隙”。这本书的语言风格非常犀利、精准,没有一句废话,每一个论断都有坚实的逻辑支撑,读起来就像是在进行一场高智商的思维体操,让人欲罢不能,每次合上书本,都感觉自己的认知边界又被拓宽了一点。

评分我是在一个技术论坛上偶然推荐看到这本书的,当时讨论的是关于“用户界面(UI)设计中的隐喻失效”问题。这本书虽然不是专门讲UI的,但它对“视觉语言的易变性”的探讨,为我们解决现实中的设计难题提供了极佳的理论支撑。它清晰地梳理了符号在不同技术迭代中如何失去原有的指代性,以及设计者如何需要不断地创造新的、被广泛接受的“约定”。书中关于“中介性”的分析尤其深刻,它揭示了任何信息传递都不可能做到完全的透明,总会因为媒介本身而发生不可避免的扭曲和重塑。我将书中的“符号消亡周期”理论应用到我们下一次产品更新的评估中,发现这个模型异常准确地预测了用户对新图标接受度的快慢。这本书的价值在于其极强的跨界应用性,它将看似高深的理论,转化成了解决实际操作问题的强大分析工具,让我的工作效率和思考深度都有了质的飞跃。

评分简直是知识密度爆炸的一本书!我通常阅读速度比较快,但这本书我不得不放慢速度,甚至需要反复回读某些段落,因为作者的论证链条极其复杂且精妙。它不仅仅停留在对常见符号的解析上,而是深入到符号构建人类集体潜意识的层面。比如,书中关于“重复性图案”在古代神话和现代营销中的功能对比分析,简直是神来之笔。我过去总觉得那些古老的图腾和现代的Logo之间毫无关联,但作者通过精妙的跨学科引用(涉及人类学、认知心理学甚至神经科学),证明了人类大脑对特定视觉模式的先天偏好和反应机制是相通的。这本书的深度让我感到有些挑战,但正是这种被挑战的感觉,让我觉得投入的时间是绝对值得的。它不是那种能让你一口气读完的“快餐读物”,更像是一本需要伴随你多年,时不时翻阅,总能从中发现新洞见的“工具书”。对于任何想深入理解符号运作机制的人来说,这本绝对是案头必备的参考资料。

评分这本书简直是为我量身定做的!我一直都觉得生活中有太多模棱两可的信息,总感觉自己错过了什么关键点。自从读了这本书,那种迷雾散去的感觉真是太棒了。它没有那种枯燥的理论说教,而是用一系列生动的故事和案例,手把手地教你如何抽丝剥茧,从最细微的线索中解读出深层含义。比如,书中分析了某个著名商标的设计理念,从色彩搭配到几何形状的运用,都和品牌的长期战略紧密相连,让我豁然开朗。我以前总是走马观花地看世界,现在学会了放慢脚步,去关注那些看似不经意的细节,比如街角广告牌上的字体变化,或者同事在邮件中不经意的措辞选择。这种“看见”的能力提升,不仅应用在了阅读文本上,更延伸到了人际交往和商业决策中。我开始能更准确地判断他人的真实意图,避免了不少潜在的误会。这本书对我来说,与其说是一本“解读指南”,不如说是一把开启了全新观察视角的万能钥匙,它让我的日常体验变得更加丰富和立体,真正体会到了“世界是一本书”的真谛。

评分这本书的阅读体验非常奇特,它更像是一场与作者的深度对话,而不是单向的知识灌输。作者的叙事方式非常个人化,夹杂着大量的亲身经历和反思,这使得原本可能很晦涩的符号学理论变得异常亲切和易于接受。举个例子,作者描述了自己年轻时对一张抽象画作产生误解,以及后来如何通过学习特定的艺术史背景才真正“进入”那幅作品的意境。这种真诚的自我剖析,极大地拉近了与读者的距离,让我感觉自己不再是一个被动接受知识的学生,而是一个共同探索未知的伙伴。它教会我的最重要一点是:任何解读行为本身都是一种创造性的行为,我们不是在发现符号隐藏的“标准答案”,而是在符号与我们自身的经验之间搭建一座桥梁。读完这本书,我开始尝试用更具“游戏感”的态度去面对日常信息流,不再害怕误读,而是享受每一次尝试解读的乐趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有