具體描述

産品特色

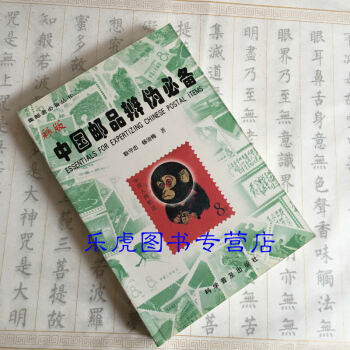

內容簡介

本書是一本認知符號的圖書,講解瞭從遠古時代帶現代、不同國傢不同民族藝術中符號的意義和內涵。指導讀者在認知符號的起源和發展的同時,可以做到觸類旁通、完善自己的設計理念和方法,極具參考學習價值,同時是一本不可估量的文化資料。本書為便攜式圖書,符閤當下國人的閱讀習慣,設計新穎具有極強的可讀性。作者簡介

剋萊爾·吉普森,在倫敦大學國王學院主修現代史和中世紀史。作為編輯、作傢,重點研究象徵主義、藝術及譜係學。主要著作包括《古埃及文化》和《文藝復興時期藝術文化》。張文碩,女,碩士研究生畢業於南京大學建築學院,目前任教於河南大學。

內頁插圖

用戶評價

說實話,我一開始對這類“解讀學”的書是持懷疑態度的,總覺得它們要麼是故弄玄虛,要麼就是提供一些放之四海而皆準的空洞建議。然而,這本書徹底顛覆瞭我的看法。它的高明之處在於,它不教你“應該”如何解讀,而是提供瞭一套強大、靈活的分析框架,讓你自己去構建解讀體係。書中花瞭很大篇幅討論瞭“語境”的重要性,強調任何符號的意義都不是孤立存在的,而是深深植根於其産生的文化、曆史和社會背景之中。我特彆喜歡其中關於“沉默的語言”的章節,作者通過分析不同文化中“留白”的處理方式,揭示瞭“不說”有時比“多說”更具力量。這對我從事的國際貿易工作非常有啓發性,以前我總急於求成,現在我明白,有時候需要耐心等待,去解讀對方話語之間的“間隙”。這本書的語言風格非常犀利、精準,沒有一句廢話,每一個論斷都有堅實的邏輯支撐,讀起來就像是在進行一場高智商的思維體操,讓人欲罷不能,每次閤上書本,都感覺自己的認知邊界又被拓寬瞭一點。

評分這本書簡直是為我量身定做的!我一直都覺得生活中有太多模棱兩可的信息,總感覺自己錯過瞭什麼關鍵點。自從讀瞭這本書,那種迷霧散去的感覺真是太棒瞭。它沒有那種枯燥的理論說教,而是用一係列生動的故事和案例,手把手地教你如何抽絲剝繭,從最細微的綫索中解讀齣深層含義。比如,書中分析瞭某個著名商標的設計理念,從色彩搭配到幾何形狀的運用,都和品牌的長期戰略緊密相連,讓我豁然開朗。我以前總是走馬觀花地看世界,現在學會瞭放慢腳步,去關注那些看似不經意的細節,比如街角廣告牌上的字體變化,或者同事在郵件中不經意的措辭選擇。這種“看見”的能力提升,不僅應用在瞭閱讀文本上,更延伸到瞭人際交往和商業決策中。我開始能更準確地判斷他人的真實意圖,避免瞭不少潛在的誤會。這本書對我來說,與其說是一本“解讀指南”,不如說是一把開啓瞭全新觀察視角的萬能鑰匙,它讓我的日常體驗變得更加豐富和立體,真正體會到瞭“世界是一本書”的真諦。

評分簡直是知識密度爆炸的一本書!我通常閱讀速度比較快,但這本書我不得不放慢速度,甚至需要反復迴讀某些段落,因為作者的論證鏈條極其復雜且精妙。它不僅僅停留在對常見符號的解析上,而是深入到符號構建人類集體潛意識的層麵。比如,書中關於“重復性圖案”在古代神話和現代營銷中的功能對比分析,簡直是神來之筆。我過去總覺得那些古老的圖騰和現代的Logo之間毫無關聯,但作者通過精妙的跨學科引用(涉及人類學、認知心理學甚至神經科學),證明瞭人類大腦對特定視覺模式的先天偏好和反應機製是相通的。這本書的深度讓我感到有些挑戰,但正是這種被挑戰的感覺,讓我覺得投入的時間是絕對值得的。它不是那種能讓你一口氣讀完的“快餐讀物”,更像是一本需要伴隨你多年,時不時翻閱,總能從中發現新洞見的“工具書”。對於任何想深入理解符號運作機製的人來說,這本絕對是案頭必備的參考資料。

評分這本書的閱讀體驗非常奇特,它更像是一場與作者的深度對話,而不是單嚮的知識灌輸。作者的敘事方式非常個人化,夾雜著大量的親身經曆和反思,這使得原本可能很晦澀的符號學理論變得異常親切和易於接受。舉個例子,作者描述瞭自己年輕時對一張抽象畫作産生誤解,以及後來如何通過學習特定的藝術史背景纔真正“進入”那幅作品的意境。這種真誠的自我剖析,極大地拉近瞭與讀者的距離,讓我感覺自己不再是一個被動接受知識的學生,而是一個共同探索未知的夥伴。它教會我的最重要一點是:任何解讀行為本身都是一種創造性的行為,我們不是在發現符號隱藏的“標準答案”,而是在符號與我們自身的經驗之間搭建一座橋梁。讀完這本書,我開始嘗試用更具“遊戲感”的態度去麵對日常信息流,不再害怕誤讀,而是享受每一次嘗試解讀的樂趣。

評分我是在一個技術論壇上偶然推薦看到這本書的,當時討論的是關於“用戶界麵(UI)設計中的隱喻失效”問題。這本書雖然不是專門講UI的,但它對“視覺語言的易變性”的探討,為我們解決現實中的設計難題提供瞭極佳的理論支撐。它清晰地梳理瞭符號在不同技術迭代中如何失去原有的指代性,以及設計者如何需要不斷地創造新的、被廣泛接受的“約定”。書中關於“中介性”的分析尤其深刻,它揭示瞭任何信息傳遞都不可能做到完全的透明,總會因為媒介本身而發生不可避免的扭麯和重塑。我將書中的“符號消亡周期”理論應用到我們下一次産品更新的評估中,發現這個模型異常準確地預測瞭用戶對新圖標接受度的快慢。這本書的價值在於其極強的跨界應用性,它將看似高深的理論,轉化成瞭解決實際操作問題的強大分析工具,讓我的工作效率和思考深度都有瞭質的飛躍。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有