具体描述

产品特色

内容简介

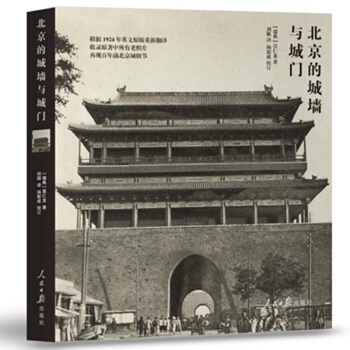

本书是瑞典艺术史学家喜仁龙通过对北京的城墙、城门进行长达数月的实地考察和测绘,并结合历史文献写作而成。书中不仅对20世纪20年代的北京城墙和城门进行了科学而细致的记录,还收录了129张珍贵的老北京照片和53张老北京城门建筑测绘图。因此,我们不仅能从作者生动的叙述中感受中国建筑艺术的壮观,还可以欣赏到一百年前北京城的真实风采。

作者简介

作者简介:

喜仁龙(Osvald Siren,1879-1966),瑞典艺术史学家。曾供职于瑞典斯德哥尔摩国家博物馆、斯德哥尔摩大学等机构。他对中国古代艺术十分热爱,并进行了深入的研究,曾于1920、1921、1930、1934、1935、1954、1956年先后多次访问中国。关于中国的主要著作有《北京的城墙和城门》《中国雕刻》《北京故宫》《中国绘画史》《中国花园》等。

译者简介:

刘颖,博士,中国传媒大学外国语学院副教授、硕士生导师。主要从事英语教学、翻译、及语言研究工作。近年来,出版学术著作多部,发表翻译及语言学领域论文十余篇;参与国家社会科学基金中华学术外译项目,具有丰富的翻译教学、实践经验。

校订者简介:

杨新成,北京大学考古文博学院研究生毕业,现为故宫博物院高级工程师。主要研究领域为明清宫室制度、紫禁城宫殿布局变迁史。主要论文有《故宫弘义阁、体仁阁研究》《大高玄殿建筑群变迁考略》《明代奉先殿建筑沿革与形制布局初探》等。

目录

目 录:

作者序 001

Walled cities of northern china-some general impressions

第一章 中国北方筑墙城市概述 001

Earlier cities on the site of Peking

第二章 北京旧址上的早期城市 013

The walls of the tartar city

第三章 北京的内城城墙 029

Notes on the inner side of the tartar city wall

第四章 北京内城城墙的内侧壁 045

A. 南城墙 047

B. 东城墙 057

C. 北城墙 066

D. 西城墙 075

Notes about the outer side of the tartar city wall

第五章 北京内城城墙的外侧壁 085

A. 东城墙 087

B. 北城墙 090

C. 西城墙 092

D. 南城墙 095

The wall of the chinese city

第六章 北京的外城城墙 099

A. 城墙的内侧壁 104

B. 城墙的外侧壁 108

The gates of the tartar city

第七章 北京的内城城门 117

A. 西城墙上的城门 120

B. 东城墙上的城门 138

C. 南城墙上的城门 142

D. 北城墙上的城门 159

The wall of the chinese city

第八章 北京的外城城门 165

略......

精彩书摘

人人都知道中国的长城。但对于大多数人来说,长城只是一处历史遗迹,它诞生于古代帝王不着边际的狂热幻想,如今业已成为一处庄严肃穆的废墟。普遍的观点认为,长城就如同中国的其他古建筑一样,已经自然而然地走向衰败与破落,在过去的几百年间也并没有什么实际上的功用,这种观点完全是一种误解。事实上,长城是为数不多被妥善保存的古代建筑之一。在漫长的历史进程中,长城被一次又一次地修缮、重建,它作为防御工事和边界线的重要性直到近些年仍不可小觑。当然,这些也是中国人自己的观念。事实上,长城生动而持久地体现了中国人对围墙式建筑根深蒂固的信仰。

一道道、一重重的城墙构成了每座中国城市的骨骼或框架。城墙包围着城市,把城市分为一块块土地、一群群建筑。城墙比任何结构建筑都更能体现这些中国聚落最基本和最普遍的特征。在中国北方,没有城墙,就没有城市。中国的“城”字既指城市,又指城墙,因为如果没有城墙,城市就算不得城市。没有城墙的城市,就像没有屋顶的房子,是难以想象的。如果没有城墙的环绕和划分,一个聚居地即便再大,再重要,规划再良好,也算不上是中国传统意义上的城市。因此,即使上海(“老城厢”以外的地区)是当代中国最重要的商贸中心,对于观念传统的中国人来说,也算不上是真正的城市,只是一个聚居地,抑或是一个小渔村发展成的大型贸易中心而已。对于中国其他几个相对现代化却没有城墙的商贸中心来说,情况也是一样的,无论民国政府怎样称呼它们,它们都不是中国人心目中传统概念上的城郭,或城市。

城墙的确是中国城市最重要、最伟大,也是最持久的组成部分。不仅省城和府城筑有城墙,每一个聚落,乃至小小的乡镇和山村,都筑有围墙。在中国北方,我几乎没见过不筑围墙的村落,村子无论大小、新旧,都至少会在棚屋和马房的周围筑一道土墙,或留有类似的遗迹。无论一个地方多贫穷、多不起眼,土房子多么破落不堪,寺庙多么破败荒废,道路多么泥泞肮脏,也要筑围墙,并且,围墙往往是镇上或村里保留最完好的建筑。我曾行经一些中国西北地区省份的城市,战争、饥荒和火灾几乎将那里的一切彻底摧毁,没有任何完好的房屋,人们也不再留居于此。但带有雉堞的城墙依然矗立,城门和望楼也保留了下来。它们比其他建筑更经得起大火和兵匪的肆虐与摧残,它们是丰碑,纪念着往日的辉煌,它们耸立在废墟与荒芜中间,显得更加雄伟、高大。

裸露的砖墙连同上面的城台、城楼一道,耸立在护城河边或是开阔的平地上。从远处看,极目所见尽是城墙,没有树木或是其他高耸的建筑物遮挡视线,它们比其他任何房屋和寺庙更能说明这些城市在中国古代无与伦比的雄伟与重要性。即使这些城墙的历史并不悠久(现在中国北方几乎没有明代以前城墙的遗存),多少有些损坏的墙砖和破败的雉堞却让它们显得颇为古旧。一般来说,修缮与重建并不能改变它们大致的形状和比例。在砌筑砖墙之前,围绕着中国北方城镇四周的是土城。今天,这些土城在一些偏远的地方依然可以看到。而在这些城镇出现之前,人们居住在临时被栅栏和土城围起来的村落或营寨里。

在中国北方所有种类的城市当中,我们可以举两个例子加以说明:陕西的西安府和山东的青州府。西安府现存的城墙由明代第一位皇帝建于14世纪末。尽管有局部经过了修复,但总体来讲,西安府的城墙还是出色地经受住了时间和战火的洗礼。从远处看,城墙环绕着一座近乎方形的城市,四周尽是空旷的黄土平原。从北面或西面走近这座城,你会看到城墙绵延不断,长达数里。再走近一些,城楼与箭楼、方形的城台和宏伟的圆形角楼渐渐展现在你眼前。线状与垒状的交替规律开始显现,呈现出一种缓慢、沉重而有力的律动。西安府如同巨大的堡垒坐落在黄土高原之上,又沿着高原的地平线逶迤曲折。

走近青州府,感受则颇为不同。青州府的概貌全然不似西安府一般宏伟震撼,但你越是走近青州府,就越感到景色的别致,城墙在如画的风景掩映下就越发引人入胜。青州府坐落于富饶的山谷间,四周是肥沃的耕地和果树林。大片的树木在城墙上投下树荫,调和了城墙外表千篇一律的灰暗色调。城两侧的护城河是一条非常清澈的小河,如果想到达西面或是北面的城门,需要走过坚固的旧石桥。城墙的轮廓沿着蜿蜒的河流形成一个又一个转角。两侧河岸也被侵蚀成不对称的阶梯状,小块的石头和砖块也就呈阶梯状地摞放,自然而适宜,如同是天然形成的一般。比如,在石砌的路从西面低矮的石桥蜿蜒开的地方,河岸由小块的平地和台阶构造而成,有的地方铺上了石砖,树荫斑驳,最是有趣。高耸的城墙由厚重的扶垛加固,雄伟而壮观。在城墙顶端,灌木和乔木繁茂地覆盖着,枝叶则向着垛口外生发开来。这样的景色近乎浪漫,让人想到意大利北方的一些城市的城墙,而不是中国的城镇。

穿过这些城市中那些人迹罕至的城门,你会惊讶地发现自己并不是置身于一条充斥着商店与房屋的喧闹街道,而是来到了一片垃圾成堆、布满了死水潭的开阔地带。青州府就是这样,尽管新到来的城市居民可能无处安家,该城的西部和南部地区仍然大多被用作耕地和菜园。在西安府,西面、北面和东面的城墙内都分布着大片的空地。城内还有大面积的池塘,里面近乎淤泥的污水里生活着大量鸭子和乌龟。这些老城大多可追溯至明代或更早,在一个世纪的风雨中,它们日渐衰败,规模逐渐缩小,但人口却没减少。人们的居住地越发的狭小,有人便在城外郊区搭建茅屋而居。这种解决居住问题的方法与在城内盖房子相比,更加经济和简便。但也有例外,一些城市,得益于其日益增长的商贸活动、新式的交通工具或是具有前瞻性的地方政府,发展出了相对现代化的建筑活动,比如山西的太原府。但这些城市屈指可数,而且,与其用新式建筑来装点门面,还不如重新在这些土地上施肥种菜。

我们现在不去深入探讨这些中国北方城市衰败、缩小的原因。但毫无疑问,这肯定与当代中国的政治、经济和社会状况息息相关。总的来说,这些状况是不利于古城建筑和遗迹保护的。遗憾的是,当局对遗迹保护的积极性不高,也缺乏必要的物资。战争和革命爆发后,城市里烧杀抢掠、饿殍载道、满目疮痍,没有多少修复工作能够让城市恢复其原本的面貌,市民不得不住在半西式建筑组成的新聚居地。最能体现这种转变的例子莫过于南京、西安府和洛阳这些古代都城,和这些城市过去恢宏的样貌相比,现在的它们显得萧条而憔悴。但多数小城市也同样呈现出衰败、缩小的趋势。这种趋势不仅体现在城市建筑面积和城市总面积的比例失调,也体现在建筑物的廉价与劣质。

寻常的中国北方城市没有多少具有重要建筑学意义的建筑物。诚然,有一些寺庙的雕塑大门和巨大屋顶下的柱网门廊颇为壮观,但严格来讲,它们称不上是建筑艺术的佳作,近年的建筑物就更是如此。从建筑学的角度看,还是那些风格迥异而怪诞的石砖和砖塔更具意义,还有如今依然耸立在许多古城之中的钟楼和鼓楼,它们伟岸的身躯昭示着与历史千丝万缕的联系。然而,绝大多数的建筑是十分局促狭小的房屋,这些房屋由灰砖建造,有着漆红的木柱和木梁构成的框架。在商业区,店面是由街边的排排立柱和开放的门廊组成的,富庶地区的店面还装饰着雕刻、黄铜门帘和美观的招牌。民国成立以后,石砖和水泥的建筑像瘟疫一样蔓延开来,因此,雕花漆金的店面装饰在普通城镇如今已不多见。中国曾被称为“鲜花开遍的中原王国”,而今已然成为“人民的国度”,旧文明的艺术之花也就迅速地凋落了。

这些城市的居民区往往以单调、苍白的墙面示人。在这些地方,人们往往只能看见大大小小、高低错落的雕花屋顶和掩映其间的树梢,几乎看不到房屋的其他部分,它们被遮掩在灰白单调的砖墙或者是陈旧积灰的微红色泥墙后面。空旷、狭长的墙面上,没有分隔,也没有装饰,只有简单的门道或是由台阶和鞍形小屋构成的门廊。单调至此,恐怕无出其右。有时候,经过这些墙面让人感觉仿佛行走在满是监狱或是寺院的街道上,只有交错的光影和偶尔在墙角晒太阳的乞丐能够让画面稍有生气。这里有时还能听到游商们的铃声或是敲锣声,但当他们走远,一切就又沉入深不可测的寂静之中。千篇一律的墙外,人们看不出墙后是否藏着生命或是美景。中国人的住所是守卫森严的地方,每个家庭都自成一个小集体。每个小集体的人数众多,因为已婚的儿子通常与父母住在一起。住所之外的围墙森严如同监狱,保护着家庭免受外来入侵。中国的女性更是被牢牢地束缚在这犹如中世纪修道院一般的围墙之内。

进了大门,绕过影壁之后,我们才能领会到这种民居独特的魅力。如果是一个包含两到三进院落的大宅,那么第一进庭院往往只是一个铺有砖石的院子,三面围着矮屋,没什么特别之处。在它后面的另一个庭院则种满了绿树鲜花,有时带有池塘、假山和亭阁,像个名副其实的花园。当然,院落的布局取决于住宅的规模和地位。虽然房屋的形制大抵相同,但大小和细节却有差异。地位最高的房屋建造于主庭院末端的台基上。房屋的正面是由突出的山墙之间的柱子组成的前廊,或月台。飞檐从弯曲的鞍形屋顶高高挑出,承载于立柱上,在旧时豪华的宅邸里还会有装饰性的斗位于其间。围墙的建造颇有不同,但正面的骨架通常包括支撑横梁的立柱,立柱之间,下砌砖墙,上开格窗,格窗精细而别致,其上覆着的不是玻璃,而是透光的纸。宽阔的台阶通向台基,伸向正面中央的主门,门上刻着雕饰,有时上方也做成覆着透光纸的格窗。其他不那么精彩的建筑细节在这里就不详述了,但色彩对中国建筑外观效果的影响确实至关重要,对此还有一点要说:所有的木结构都被漆成暗红色,砖结构和波形瓦则是灰色。门上的雕饰可能会漆上金色,而豪宅里立柱上方的斗会用绿色和蓝色装饰。中国人向来不惮使用鲜艳的颜色,从远处看,这些建筑的色彩非常美观,特别是那些掩映在枝叶与花树之间的宅第。但这些鲜艳的装饰不甚精细,从近处看也不是十分美观。

回到街上,我们漫步在城镇的商业区。这里的街景与居民区很是不同,总的来说,更具动感、更富趣味。商店不像居民区一样隐藏在千篇一律的围墙后面,而是向街道敞开,在带有格纹的窗子和门上覆着的,是玻璃而非纸片。它们的屋顶和民居的屋顶一样高而宽阔,但通常没有正面的立柱,这是因为商店门面比较狭窄,突出的山墙就足以支撑屋檐的檩子。有时,商店的入口处有承载在斗或是立柱的上的屋顶斜坡或是顶棚荫蔽着。因为天气炎热,门前还会搭起竹架、铺上稻草垫子,作为遮阳棚。如果街道实在狭窄,这些遮阳棚就会从一边的商铺直接搭到另一边的商铺,至少会遮盖住便道。这些便道实际上多被商户占用,特别是那些展示它们美味产品的食品商店,而店主或是游商的交易往往在大街上进行。有时,商店面前的大街会变成名副其实的市场,西安府有一条粮店街,那里的情形便是这样,每天早上,那里进行粮食交易,人群熙熙攘攘,买家、卖家,推独轮车的、挑粮担的络绎不绝,外人几乎没法穿行。商店的后进是许多古旧的小屋,这里与其说是商铺,不如说是店主和伙计们饮食、休息、吸烟、喝茶的地方。简单的民居和小商铺之间的区别,就在于它们的外表大相径庭。

商店与商店之间又有不同,其外表和内饰的区别很大,这不仅取决于区位的富庶程度,而且取决于当地的习俗和商店生意的种类。因此,干货店常常与药店、金店或是茶坊有所差异。而且,一家商店的外部装修往往能在一定程度上反映这家店所售商品的质量。鉴于我们讨论的仅仅是中国街道在建筑方面的特点,在此不便详述不同种类商店之间的区别。但在中国的街道建筑中,最值得注意的,是那些在保存完好的古城中仍可见到的雕琢精美的牌楼。在北京,这些风雅的牌楼曾矗立于一些重要的商业街两旁,但近年兴起的建造半西式现代水泥建筑的热潮让它们日渐稀少,飘舞的带状饰物和民国国旗浮雕遮住了它们精美的轮廓。

牌楼高高地立于屋檐之上,它们的框架由高高的冲天柱、交错的横枋和一重重支撑着一两层鞍形小屋顶的斗构成。屋顶下有雕带状的华板,板上装饰着浮雕或镂刻的人像或花纹,商店的牌匾就嵌于华板之上。这些雕刻都以炫目的贴金(金饰)装饰,有的以其他色彩涂绘。除此之外,还建有小顶棚,棚上饰有鲜艳的彩带和流苏,挂在从冲天柱伸出的夔龙龙首处。

略......

用户评价

这本书的结构安排非常精妙,它遵循了一种内在的逻辑脉络,引导读者一步步深入探索。我发现作者在资料的搜集和整合上花费了巨大的心血,那些引用的古代文献、地方志的片段,都为论证提供了坚实的基础,但最令人称道的是,他懂得如何将这些繁杂的史料转化为引人入胜的故事。每一章节都像是一幅精心绘制的古画卷,层层展开,既有宏观的规划布局,也有微观的工艺技术探讨。我个人特别喜欢其中关于城门“功能性”演变的那一部分,它清晰地勾勒出北京如何从一座军事重镇,逐渐向着一个政治与文化中心转型的过程,城门的功能也随之从单纯的防守,扩展到了礼仪、贸易等诸多方面。这种深入骨髓的剖析,让我对北京的历史有了更深层次的理解,而非停留在表面名词的记忆。此书的语言风格成熟、老道,用词精准,充满了学者的沉稳和对历史的敬畏,读起来让人感到非常信服和踏实。它提供的不仅仅是知识,更是一种严谨的治学态度和对文化遗产的保护意识。

评分这部著作的价值,我认为在于它提供了一种“立体化”的北京历史观。它不将城墙视为孤立的建筑群,而是将其嵌入到整个社会、经济和地理环境中进行考察。作者对于不同时期,城墙在城市发展战略中的地位,有着独到且深刻的见解。例如,他分析了围绕城墙形成的商业区和居民区,是如何反作用于城门的开放与封闭的节奏,形成了一种动态的平衡。这种多维度、系统性的分析方法,使得原本静态的“墙与门”的主题,变得无比生动和复杂。语言风格上,此书展现出一种古典的、兼具人文关怀的笔触,行文间不乏哲理性的思考,引导读者思考“边界”与“开放”的永恒命题。它更像是一份献给所有热爱城市历史、对传统建筑怀有敬意的读者的“情书”,充满敬意,又饱含探索的热情。读完后,我立刻产生了去实地重访那些城门遗址的冲动,去用新的视角重新丈量和感受它们。

评分说实话,我一开始担心这类主题的书籍会过于枯燥,充斥着测量数据和年代数字,但这本书完全打破了我的预设。作者的叙事节奏把握得极好,如同高明的棋手,深知何时该快进,何时该慢品。他擅长抓住那些极富戏剧性的瞬间,比如某次重大战役中城门的得失,或者某位帝王巡视城防的场景,这些都为硬核的历史内容注入了强劲的生命力。更让我感到惊喜的是,书中似乎还涉及到了现代对这些遗迹的保护和修复工作中的一些鲜为人知的故事和争议,这使得全书的讨论跨越了古今,具有了现实的意义。那种将历史的沉重与现代的关怀进行对话的尝试,是非常高明的处理手法。阅读此书的过程中,我多次停下来,陷入沉思,思考着这些厚重的城墙究竟目睹了多少兴衰荣辱。这本书的排版和配图也十分考究,视觉上的享受与文字的盛宴相得益彰,共同构建了一个完整而丰富的阅读体验。

评分这部作品的叙事手法犹如一次精妙的寻踪之旅,作者以其深厚的历史功底和细腻的文字描摹,带领我们穿梭于古老的北京城垣之间。我尤其欣赏其中对细节的把握,比如对于城墙砖石风化痕迹的描绘,仿佛能触摸到岁月的温度;对于城门匾额上篆刻文字的考据,更是展现了研究的严谨性。读来,我仿佛化身为一位漫步在旧日京城的旅人,耳边是蹄声、吆喝声,眼前是巍峨的城楼和厚重的城门。作者并没有止步于建筑本身的介绍,而是巧妙地将历史事件、市井生活、甚至是文人墨客的轶事穿插其中,使得那些冰冷的石头和木结构瞬间有了鲜活的生命力。书中对于不同历史时期,城墙和城门所扮演的军事、政治、乃至社会功能的变化,进行了层次分明的梳理,这让读者能更全面地理解北京这座城市是如何在历史的洪流中不断演变和塑造的。它不仅仅是一本关于古代防御工事的书,更是一部以城墙为载体,展现北京城市精神与变迁的史诗。那种扑面而来的沧桑感和历史的厚重感,让人读后久久不能平静,对于想深入了解北京这座城市肌理的读者来说,这是一份不可多得的宝藏。

评分翻开这本书,我立刻被其独特的视角所吸引。它没有采用那种教科书式的平铺直叙,反而像是一位博学的长者,娓娓道来一段段尘封的记忆。作者在文字中注入了强烈的个人情感和独特的观察角度,使得阅读体验充满了惊喜。比如,书中对于特定城门在不同季节光影下的描摹,那种诗意的表达简直令人屏息。我感受到了作者对这座城市深深的眷恋,这种情感通过他对建筑细节的捕捉被放大和升华了。此外,书中对一些消失了的、或者已经面目全非的城门遗迹,进行了富有想象力的复原和追溯,这极大地满足了我们对于“逝去之美”的怀旧情结。从建筑美学的角度来看,作者对斗拱、吻兽、乃至每一块垛口的比例和象征意义的解读,都展现了极高的专业水准,但这些专业知识被巧妙地融入到流畅的叙事中,完全没有晦涩感。读完此书,我对于“城”的概念有了全新的认识——它不再仅仅是防御的屏障,更是文化记忆的容器和城市灵魂的具象化体现。这本书的价值,在于它成功地将学术的深度与文学的温度完美地结合在了一起。

评分这书不建议买。所附照片质量太差,黑乎乎,细节丢失严重,比我早网上看到的照片还要差。

评分北京的城墙与城门,一本书再现百年前北京城细节

评分北京的城墙与城门,一本书再现百年前北京城细节

评分买了好几个版本,确实不错的书。

评分这书不建议买。所附照片质量太差,黑乎乎,细节丢失严重,比我早网上看到的照片还要差。

评分这书不建议买。所附照片质量太差,黑乎乎,细节丢失严重,比我早网上看到的照片还要差。

评分这书不建议买。所附照片质量太差,黑乎乎,细节丢失严重,比我早网上看到的照片还要差。

评分这书不建议买。所附照片质量太差,黑乎乎,细节丢失严重,比我早网上看到的照片还要差。

评分买了好几个版本,确实不错的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有