具体描述

内容简介

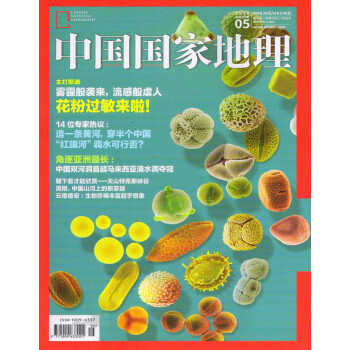

中国国家地理(2018年5月号)

主打选题:

《双河洞、清水洞,谁是亚洲长洞?》

1978年,一支由英国皇家地理学会组织的科考团队在马来西亚沙捞越地区次对清水洞进行了科学探察,并测量出50公里的长度,清水洞获得了亚洲长洞的称号。1987年,中国贵州省山地资源研究所的科研人员对绥阳县双河洞进行了首次测量,测得长度为17公里。在此后的几十年中,随着双方探洞人员的深入探测,清水洞和双河洞的长度都在不断增加,双河洞从默默无闻成为“中国长洞”,并渐渐开始向清水洞发起挑战。时至今日,清水洞与双河洞,究竟是谁摘得了亚洲长洞的桂冠呢?

《双河洞:历经三十一载,终成亚洲长洞》

撰文/钱治 摄影/赵揭宇

2018年3月24日,贵州省遵义市绥阳县双河洞吸引了全国乃至全世界的关注——洞穴专家宣布:双河洞探明长度达到238.479公里,超过马来西亚清水洞成为亚洲长洞,在世界十大长洞中排名第六。从1987年已故的贵州省著名的地质学家杨汉奎带领团队对双河洞系统进行首次科学考察以来,三十一年来中外洞穴专家对双河洞的探测一直没有停止,是什么吸引了他们如此持之以恒地进行探索?双河洞是如何从默默无闻成为亚洲长洞的?在今后它的长度还会继续增加吗?

《清水洞探索四十年:前亚洲长洞能否重夺桂冠?》

1978年,探洞家安迪·艾维斯带领英国探险队次在马来西亚沙捞越的巫鲁山区发现了清水洞。在接下来的40年中,探洞者沿着清水洞的复杂网络不断向山体深处探索。清水洞也一度成为亚洲长洞。尽管在2018年上半年,中国的双河洞取代了清水洞暂夺亚洲,但有关清水洞的传奇故事还远未结束。作为1978年清水洞的发现者之一,英国地质学家托尼·沃特汉姆将给我们讲述已历时40年的清水洞探索故事,预测清水洞还将会延伸往何处。

《十三个关键词、十四位专家激辩“红旗河”调水工程》

2017年12月有关“红旗河”工程的构想发布,按照构想,该工程从雅鲁藏布江中游海拔2558米的地方取水,采取山区打隧洞、平原开明渠、河道之间用水库等方式,以全程自流的方式,沿青藏高原边缘,避开生态脆弱区,连通中国大江大河上游,输水至宁夏、甘肃、内蒙古、新疆等缺水地区。经初步估算,“红旗河”主体工程投资约为4万亿元,建设周期大约十年,其投资可谓惊人。但工程实施后,将在西北地区创造20万平方公里的绿洲、2亿亩灌区和牧场,形成一条几千公里长的运河,使得西北地区具备承载超亿人口的生存与发展空间。

这个极其宏大的调水工程,勾画出了一个令人心潮澎湃、美好灿烂的未来,也引发了全社会的广泛关注。但从科学的角度来看,在科学上还没有经过认真辩论的问题,不应该直接拿给公众来“评判”;也不能把科学上还有巨大争议的事情,推给政府去“决策”。为此本刊特邀多位水利、工程、地理等领域的专家,就“红旗河”的相关问题为您进行释读并展开激烈讨论,力求让各位读者尽可能深入地了解“红旗河”的各个方面:创新、收益、风险、困难……

《空中花粉悄然成为新型过敏源——百万放大倍率揭秘致敏花粉》

老舍说:秋天一定要住在北平。然而对很多人来说,北京的秋天是必须要逃离的季节。空气中飞舞的花粉,让很多人产生过敏反应。其他大城市同样如此,花粉,让体质敏感者闻之色变,本文通过对我国若干大城市花粉过敏原的统计,分析讨论了各地致敏花粉的差异,另外通过电镜扫描,揭示了主要致敏源的样貌。

《天山特克斯峡谷:能为中国定义一种峡谷新类型吗?》

在一般人的概念里,高山出峡谷,崇山峻岭里才有深切的峡谷。令人意外的是:流经新疆天山地区的特克斯河峡谷告诉世人,平地也能出峡谷。为何在辽阔的高山草甸平面上,也能出现如此壮观的峡谷?而且,这里的峡谷不同于新疆其他地区的苍茫、干旱之感,而是郁郁葱葱,布满雪岭云杉、野果林,峡谷内大河奔流不息,为新疆增添了一抹别样的“湿”意情怀。

《山河上的新穿越——滑翔伞下的新“徐霞客之路”》

撰文/七天

在中国壮丽的山河间,正在出现一个越来越大的空中新舞台。在这舞池中起舞的人,是尚未被大众熟知的无动力滑翔伞爱好者们。他们在山河间不断探索,建构着属于自己的“空中穿越线路网”——可滑翔上百公里,可凭海临风,可直上雪峰之巅……一次次的探寻中,充满了发现、传奇,以及不期而遇的危情与惊喜。

《石破天惊——揭开两千年前匈奴王墓的面纱》

文/ 周立刚 图/ D.Erdenebaatar 等

在茫茫大草原上,掩映在松树林中大小不等的石堆并不引人注目,石堆之下埋葬的却是曾经影响两汉历史、骁勇善战的匈奴王者。

这一次,我们跟随中国考古学者周立刚,深入蒙古国中部的后杭爱省,一起探访两千年前匈奴贵族留下的意味深长的遗迹。

《云南德宏:这里生物的珍稀丰富超乎想象》

撰文/赵一 方澍晨 摄影/

在全国范围内,每5种高等植物中,就有一种分布在德宏,每10种脊椎动物中,就有一种在德宏。这个云南西部的自治州位于内陆热区向印缅西部及藏东南过渡地带上,特殊的地理环境使它成为中国生物多样性丰富的地区之一,也分布着许多珍稀濒危动植物和当地特有种,这吸引来了来自全国各地的摄影师。通过他们的镜头,这块秘境得以显示在人们眼前。

目录

用户评价

这次的《中国国家地理》,我最喜欢的还是关于“现代中国城市脉搏”的专题。作为一名土生土长的城市居民,我常常思考我们所生活的城市是如何形成的,又是如何一步步发展到今天的模样。这一期的报道,将目光聚焦在中国快速发展的城市群,用一种非常人文关怀的方式,展现了城市发展背后的故事。我特别关注了关于“智慧城市”的案例,那些利用大数据、人工智能来解决交通拥堵、环境污染等城市病的新技术,让我看到了科技改变生活的无限可能。但它并没有止步于冰冷的技术描述,而是深入到每一个项目的背后,采访了那些参与其中的工程师、规划师,甚至是被技术影响到的普通市民。他们的访谈充满温情,让我们看到了科技与人文的结合,以及城市发展中人的价值。我最喜欢的是其中一个关于老城区改造的案例,如何在保留历史风貌的同时,引入现代化的设施,让古老的街区焕发新的生命力,这种平衡的艺术,让我深思。

评分迫不及待地翻到关于“古老文明的足迹”那一章节,这次的报道真的让我大开眼界。我一直对古代的丝绸之路充满好奇,这次它以一种全新的视角呈现在我面前,不再是简单的商业路线,而是文化、科技、甚至基因的交融之地。作者详细描绘了那些隐藏在沙漠深处的遗址,那些被黄沙掩埋了数千年的城市,仿佛能听到驼铃的回响,感受到古老商旅的辛劳与智慧。最让我震撼的是,他们不仅挖掘出了实物证据,还通过现代科技手段,比如碳14测年和DNA分析,还原了当时人们的生活方式、饮食习惯,甚至他们迁徙的路线。那种跨越时空的对话感,让人不禁思考,我们与古人的联系究竟有多么紧密。那些精美的壁画、残存的建筑、以及散落在地上的陶器碎片,在作者的笔下,都活了起来,诉说着属于他们的故事。读完之后,我对古代中国历史的认知又上了一个台阶,也更加理解了“丝绸之路”不仅仅是贸易通道,更是文明交流的伟大动脉。

评分这次的《中国国家地理》给我带来了久违的惊喜,尤其是关于“海岛秘境的生态画卷”那一章节。一直以来,我对那些远离大陆的岛屿都充满了浪漫的想象,它们是大海的孤儿,也是独特的生态宝库。这期杂志,将我的目光引向了中国南海的一些岛屿,揭示了它们背后隐藏的令人惊叹的生物多样性。那些色彩斑斓的珊瑚礁,孕育着数不清的海洋生物,海龟在清澈的海水中悠游,各种奇形怪状的鱼类在珊瑚丛中穿梭,仿佛置身于一个海底的彩色花园。文字描述非常生动,让我仿佛听到了海浪拍打礁石的声音,闻到了咸咸的海风的味道。更让我印象深刻的是,文章不仅介绍了美丽的自然风光,还探讨了这些岛屿面临的生态挑战,比如过度捕捞和气候变化对珊瑚礁的影响。这让我意识到,这些美丽的岛屿,不仅仅是旅游胜地,更是需要我们去珍视和保护的宝贵生态系统。

评分这期的《中国国家地理》,简直是给我上了一堂生动的自然课,让我重新认识了我们脚下这片土地的神奇。翻开第一页,就被那跨越千年的地质变迁故事深深吸引。从古老的板块碰撞,到如今壮丽的山川湖海,每一个细节都讲述着地球的呼吸和律动。我尤其着迷于关于“深海奇观”的报道,那些在漆黑无光的海底世界里,孕育出的生命形式,其顽强和神秘感,简直超乎想象。那些深海热液喷口,如同海底的“生命绿洲”,支撑着一个完全不同于陆地生态系统的王国。文字描述得非常到位,配合着那些令人惊叹的图片,仿佛真的潜入了那片未知的蓝色领域,感受着微弱的光线穿透深邃海水的刹那,以及那些从未见过的奇形怪状的生物。编辑的选题眼光一如既往地犀利,总能在最不经意的地方挖掘出最引人入胜的故事。这不仅仅是一本杂志,更是一扇通往自然奥秘的窗口,让我对地球的敬畏之情油然而生。

评分说实话,当我看到本期杂志里关于“高原精灵的生存智慧”的报道时,我差点以为我在看一部关于极地探险的纪录片。那些生活在高海拔地区的野生动物,真的是大自然的鬼斧神工。作者用非常细腻的笔触,描绘了那些在极端环境下生存的生命,它们的毛发如何抵御严寒,它们的呼吸系统如何适应稀薄的氧气,它们的捕食技巧又如何因地制宜。我特别被书中关于“雪豹”的描述所打动,这种神秘而优雅的生物,它们在悬崖峭壁上的矫健身影,以及它们隐秘的生活习性,都充满了传奇色彩。为了捕捉到这些画面,摄影师一定付出了巨大的努力,那些照片,每一张都堪称艺术品,将雪豹那双锐利的眼睛,以及它们隐匿于雪山之中的身影,展现得淋漓尽致。这篇文章不仅让我惊叹于这些动物的生存能力,更让我对保护它们的生态环境的重要性有了更深的认识。

评分不错,一次很愉快地购物体验

评分此用户未填写评价内容

评分哈哈镜?我们在路上等着你回来吧……虫草价格优惠!哈哈。

评分好,好好。全五星

评分精品杂志,值得拥有。

评分每月都会购买,内容有可读性,价格合适,购买方便,到货快,还有就是按约定时间到货,下单时特地等到12点才下单,为的就是第二天白天收货,结果怎的货当天晚上快九点就到了,由于当时安排了其他事,没能收货让快递员白跑了一趟。

评分京东是购书首选,性价比很高,物流也给力。

评分很好的书,活动价格便宜。

评分物流很快,图书包装精美,内容翔实

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![麦迪在路上:一只无所不立的狗与超级旅行 [Maddie On Things] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11424816/rBEhWVMjyQ0IAAAAAAMWVrqni3IAAKHUgLGwhwAAxZu123.jpg)