具体描述

内容简介

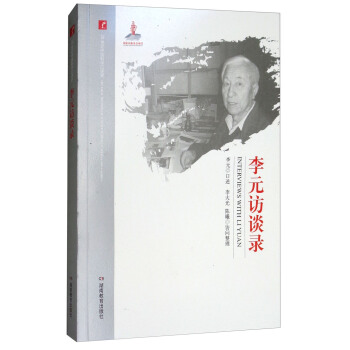

1998年4月11日,国际天文学联合会小行星命名委员会通报决定,将编号为6741的小行星以李元的名字命名。“李元星”的通报中说:“他是中华人民共和国天文学普及工作者。在北京天文馆于1957年建成过程中,他起着重要的作用,为中国天文馆事业的带头人。他编著译校了包括天文学在内的50多种科学图书。他也曾不懈地为国内外科普出版工作作出有益的贡献。”李元没上过大学,但他的名字却高挂太空,成为名副其实的“星”级人物。

他一生没做过“官”,却曾与毛泽东、周恩来、刘少奇等领袖人物有过接触。

他心怀感恩,念念不忘科学前辈高鲁、竺可桢、张钰哲、陈遵妫、李珩。

他乐观豁达,一路欢歌,心中没有怨恨惆怅,只有无限苍穹。

李元说:“人活在世界上就是要快乐,要做自己喜欢的事情。我这一辈子就是喜欢天文,喜欢科普,爱好音乐和艺术。你不要看我这把年纪,80多岁了,我还要继续做呢,还有很多事没有完成呢!”

作者简介

李元(1925-),原名李杭。山西朔州人,出生于太原。自1948年起,先后在中央研究院天文研究所、中国科学院紫金山天文台从事天文观测和天文科普工作。1954年参与筹建北京天文馆,1957年建成,任宣传组长。1982年调入中国科普创作研究所任外国科普研究室主任。曾获“天文馆事业的先驱者”(1987)和“建国以来有特殊贡献的科普作家”称号(1990)。1998年太阳系第6741号小行星由国际天文学联合会命名为“李元星”。曾主编《大众天文》期刊,著有《到宇宙去旅行》等。李大光(1951-),辽宁本溪人。大学本科学历。历任中国科普研究所外国科普研究室主任、中国科学院研究生院社科系科学传播专业教授、中国公众科学素养调查执行组长。译有《魔鬼出没的世界》《未来的魅力》等。

陈曦(1983-),宁夏银川人。中国科学院研究生院传播学专业硕士。

目录

小序引言

第1章 走上天文之路

家庭的影响

逃难与看星

18岁的中国天文学会永久会员

第2章 我的大学:紫金山天文台

图书管理员绘图员观测员

参加七科学团体联合年会

《科学世界》和“中国青年天文联谊会”

正式考入紫金山天文台

十科学团体联合年会

在上海迎接解放

大众天文社

第3章 在北京天文馆

北京天文馆的筹建与开幕

《到宇宙去旅行》

《天文爱好者》杂志的诞生

“文革”时期的北京天文馆

北京古观象台的接收和开放

第4章 在科普研究所

“文革”之后

调入中国科普研究所

引进国外优秀科普读物和开展国际交流

美国国家地理学会与《国家地理》

美国科普文化之旅

对日本科普工作的调研

第5章 名挂太空:中国科普人的骄傲

命名申报和批准的过程

做科普也有此殊荣

科普写作与科教影视

开拓“太空美术”事业

第6章 接待国家领导人

紫金山上聆听毛泽东“谈天”论古今

天文馆里陪同周恩来仰望星空

中南海里的科普座谈会

第7章 难忘岁月中的良师益友

科学前辈的引导

国内外的挚友

附录

后记

精彩书摘

《20世纪中国科学口述史:李元访谈录》:李:1937年7月抗日战争全面爆发,9月平型关战役打响,后来太原吃紧,在那儿没法待了,必须离开。当时我有个叔父在长沙的银行工作,我们就想投奔他去,因为人生地不熟的毕竟有个照应。10月,我们举家南迁,先去石家庄,我记得坐的是最后一班平汉路的车,从石家庄到汉口,我们走了之后,石家庄就沦陷了。逃难的生活是很惊险的,就这样一路颠簸到了长沙。

在长沙待的8个月时间里,父亲赋闲在家,他和哥哥们就教我念古文,像《古文观止》《岳阳楼记》《滕王阁序》《赤壁赋》等,并让我背诵,我还喜欢读一些神话和童话故事。广泛的阅读,文学的熏陶,对于日后从事科普工作也是很有益的。

这让我想起了1960年前后的一段往事。诗人臧克家在广播里讲授古文赏析的内容时,曾讲到苏轼的《前赤壁赋》:“壬戌之秋,七月既望,苏子与客,泛舟游于赤壁之下。……少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。”我也是偶然听他的节目,听到他解释这首词时说:“一会儿月亮出现在东山之上,徘徊在牛郎星和北斗星之间。”我听出一处小小的错误来,可能因为他是文学家,是诗人,对天文学知识了解不多,所以容易搞混淆。于是我就给臧克家写了封信,信中说:“您解释的都很美,但是有一处天文学知识上的错误,‘斗’不是北斗,月亮永远到不了北斗;‘牛’也不是牛郎星,月亮也不可能到达牛郎星。‘斗牛’指的是斗宿和牛宿,斗宿即现在的人马星座南斗六星那里,牛宿是在摩羯星座那里。”他收到信后,一两周后就回了信:“非常感谢你给我指出来问题,我不懂天文,你的更正很好。”后来他很快改正了,并在与广播节目配套的书中,我记得是中华书局出版的《中华活页文选》①也作了同样的修改。1962年,在北京天文馆召开中国天文学会的年会,我还在天文馆把该词中描述的内容为与会代表演示了一番:把星空打在穹幕上,介绍斗在哪里,牛在哪里,月亮怎样在斗牛之间运行。大家对此很感兴趣。

由于战事持续吃紧,我们就溯江而上,到了沙市、宜昌,后来在1938年六七月间,我们辗转到达重庆。重庆是抗战的首都,是比较稳固的大后方,相对比较安全,家里人考虑到与其长途奔波,不如暂且安顿下来,决定先待在重庆。那时候的重庆人才汇聚,不仅有国民党的,共产党的也多。

访:在重庆的生活会稍微好一些吧?

李:刚到重庆的时候只能投宿旅馆。后来旅居重庆的山西同乡一起商量说,干脆咱们在重庆办个学校吧,在旅馆里无所事事也不是个事儿。他们都认为我父亲很有名望,就推举他当校长,那个学校就取名为太原私立友仁中学。大家商量校址定在哪里,都在积极寻找,后来决定就设在山西会馆。那时的山西会馆实际上就是一座破庙,大家凑钱找了些工匠,把山西会馆的房间用木料稍加修葺,有了教室和宿舍,学校就那么盖起来了。

山西会馆坐落在重庆的两浮支路。重庆的两路口是很有名的,两路口附近有一条支路,这就是两浮支路,两浮支路上的遗爱祠就是山西会馆的旧址。学校设在了那里,老乡们推举我父亲为校长,因为同为山西人,还把时任行政院长、财政部长的孔祥熙(1880-1967)请出来担任董事长,这样一来学校的招牌不就硬了么。

……

前言/序言

口述历史是近年来兴起的一种新的成书方式,我有幸被选为《20世纪中国科学口述史》丛书的作者之一,但事前我从未想过。一天,当我被邀请参与写作这本口述历史时,我实在是缺少思想准备的。当我自觉和不自觉地匆忙踏上这部三套马车时,喘息未定,车轮已滚滚向前,一切就这样开始了。因此这本口述历史不可能那么完整和恰当,也可以说是一本内容并不平衡的作品。但有一点是肯定的,所讲的都是事实。由于年已高迈,记忆未必准确,差错在所难免。感谢李大光老友和陈曦女士能不厌其烦、不辞劳累地和我合作才有今天的成果,并有待社会与读者的评说。用户评价

读完这本书,我仿佛完成了一次跨越时空的旅行。李元先生的讲述,如同一部跌宕起伏的史诗,将我带入了20世纪中国科学的宏伟画卷之中。我看到了科学界知识分子的群像,他们如何在国家危难之际,肩负起民族复兴的重任;他们如何在资源匮乏的条件下,凭借着惊人的毅力和智慧,攻克一道道技术难关;他们如何在思想的禁锢与开放之间,艰难地寻找着科学发展的方向。书中对于具体科研项目、科学决策过程的详细描绘,让我对中国科学发展的脉络有了更清晰的认识。而李元先生个人的经历,更是与时代的大潮紧密相连,他的成长、他的思考、他的贡献,都成为了那个时代的一个缩影。这本书不仅仅是关于科学技术本身,更是关于科学背后的精神,关于知识分子的担当,关于一个民族如何从积贫积弱走向强大。

评分这本书最吸引我的地方在于它所蕴含的“人”的故事。科学的进步,终究离不开人的推动,而口述史恰恰是将这些“人”的故事从历史的尘埃中挖掘出来。李元先生的叙述,真实而朴实,没有华丽的辞藻,却字字珠玑,饱含深情。我从中看到了科学家的严谨与执着,看到了他们对于真理的不懈追求,也看到了他们在面对政治风波时的无奈与坚守。书中穿插的许多生动细节,比如与同事的交流、与家人的生活、甚至是一些生活中的小插曲,都让人物形象更加饱满立体,也让历史事件更具温度。这本书让我深刻体会到,科学的背后,是无数普通人的辛勤付出和伟大奉献,而李元先生,正是其中一位值得被铭记的代表。通过他的视角,我得以更深切地理解20世纪中国科学发展的复杂性与艰巨性,也更加敬佩那些在那个时代默默耕耘的科学先驱。

评分这本书的封面设计,简洁而富有历史感,深褐色的背景搭配泛黄的书页纹理,仿佛在诉说着那些沉淀了时光的往事。书名“20世纪中国科学口述史:李元访谈录”本身就带着一种引人入胜的神秘感。20世纪,对于中国而言,是风云激荡、变革求新的时代,尤其在科学领域,更是经历了从屈辱到崛起,从模仿到创新的艰难而辉煌的历程。而“口述史”,顾名思义,意味着我们将听到的是鲜活的、个体的声音,是亲历者的回忆,是历史事件在个体生命中的烙印。李元,这个名字本身就充满了历史的分量,他究竟是哪位在20世纪中国科学发展史上留下了深刻足迹的人物?他的访谈又将为我们揭示哪些不为人知的细节和故事?我迫不及待地想翻开这本书,跟随李元的讲述,穿越回那个充满挑战与机遇的年代,去感受那个时代科学家的精神,去理解他们是如何在时代洪流中坚守、探索、奉献,最终为中国科学的腾飞奠定基石的。这本书不仅仅是一本历史记录,更是一次与历史对话的机会,一次聆听先辈心声的契机。

评分在浩如烟海的史料中,口述史往往能提供一种独特的视角,一种冰冷的文字难以企及的温度和深度。这本书让我看到了20世纪中国科学发展背后,一个个活生生的人,他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与坚持,他们的远见与智慧。通过李元的讲述,我仿佛能亲临那些历史性的时刻,感受到那个年代科研工作者所面临的巨大压力与挑战,以及他们内心深处对于科学的炽热爱恋和不懈追求。这种第一人称的叙述,避免了官方史书的刻板和疏离,让历史事件变得更加鲜活和 relatable。每一个细节,每一次对话,每一次选择,都可能蕴含着深刻的时代印记和个人命运的交织。我期待着在字里行间,捕捉到那些不为人知的曲折,那些关键性的转折点,以及那些在困境中闪耀的人性光辉。这本书无疑是研究20世纪中国科学史的一份宝贵财富,它用最真挚的声音,讲述了最真实的过往。

评分阅读《20世纪中国科学口述史:李元访谈录》的过程,是一种沉浸式的体验。我并非在阅读一本干巴巴的历史书,而是在与一位智慧的长者促膝长谈。李元先生的回忆,如同一幅幅生动的画面,在我脑海中徐徐展开。他对于科学问题的分析,对于时代背景的洞察,对于人物的评价,都显得那么真诚和深刻。我感受到了他对科学的热情,对国家命运的关切,以及对后辈的殷切期望。书中提及的一些科学界的往事,或是令人扼腕,或是令人振奋,都让我对那个时代的科学工作者有了更深的理解和敬意。这本书不仅为我们提供了珍贵的史料,更重要的是,它传递了一种精神,一种在任何时代都不可或缺的探索精神、创新精神和奉献精神。它让我思考,在今天,我们如何继承和发扬这种精神,为中国的科技发展注入新的活力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有