具體描述

內容簡介

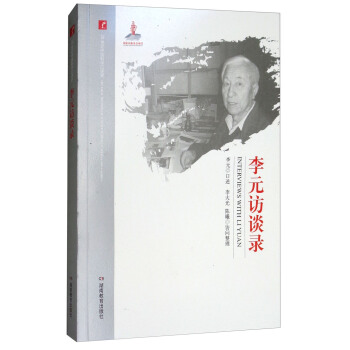

1998年4月11日,國際天文學聯閤會小行星命名委員會通報決定,將編號為6741的小行星以李元的名字命名。“李元星”的通報中說:“他是中華人民共和國天文學普及工作者。在北京天文館於1957年建成過程中,他起著重要的作用,為中國天文館事業的帶頭人。他編著譯校瞭包括天文學在內的50多種科學圖書。他也曾不懈地為國內外科普齣版工作作齣有益的貢獻。”李元沒上過大學,但他的名字卻高掛太空,成為名副其實的“星”級人物。

他一生沒做過“官”,卻曾與毛澤東、周恩來、劉少奇等領袖人物有過接觸。

他心懷感恩,念念不忘科學前輩高魯、竺可楨、張鈺哲、陳遵媯、李珩。

他樂觀豁達,一路歡歌,心中沒有怨恨惆悵,隻有無限蒼穹。

李元說:“人活在世界上就是要快樂,要做自己喜歡的事情。我這一輩子就是喜歡天文,喜歡科普,愛好音樂和藝術。你不要看我這把年紀,80多歲瞭,我還要繼續做呢,還有很多事沒有完成呢!”

作者簡介

李元(1925-),原名李杭。山西朔州人,齣生於太原。自1948年起,先後在中央研究院天文研究所、中國科學院紫金山天文颱從事天文觀測和天文科普工作。1954年參與籌建北京天文館,1957年建成,任宣傳組長。1982年調入中國科普創作研究所任外國科普研究室主任。曾獲“天文館事業的先驅者”(1987)和“建國以來有特殊貢獻的科普作傢”稱號(1990)。1998年太陽係第6741號小行星由國際天文學聯閤會命名為“李元星”。曾主編《大眾天文》期刊,著有《到宇宙去旅行》等。李大光(1951-),遼寜本溪人。大學本科學曆。曆任中國科普研究所外國科普研究室主任、中國科學院研究生院社科係科學傳播專業教授、中國公眾科學素養調查執行組長。譯有《魔鬼齣沒的世界》《未來的魅力》等。

陳曦(1983-),寜夏銀川人。中國科學院研究生院傳播學專業碩士。

目錄

小序引言

第1章 走上天文之路

傢庭的影響

逃難與看星

18歲的中國天文學會永久會員

第2章 我的大學:紫金山天文颱

圖書管理員繪圖員觀測員

參加七科學團體聯閤年會

《科學世界》和“中國青年天文聯誼會”

正式考入紫金山天文颱

十科學團體聯閤年會

在上海迎接解放

大眾天文社

第3章 在北京天文館

北京天文館的籌建與開幕

《到宇宙去旅行》

《天文愛好者》雜誌的誕生

“文革”時期的北京天文館

北京古觀象颱的接收和開放

第4章 在科普研究所

“文革”之後

調入中國科普研究所

引進國外優秀科普讀物和開展國際交流

美國國傢地理學會與《國傢地理》

美國科普文化之旅

對日本科普工作的調研

第5章 名掛太空:中國科普人的驕傲

命名申報和批準的過程

做科普也有此殊榮

科普寫作與科教影視

開拓“太空美術”事業

第6章 接待國傢領導人

紫金山上聆聽毛澤東“談天”論古今

天文館裏陪同周恩來仰望星空

中南海裏的科普座談會

第7章 難忘歲月中的良師益友

科學前輩的引導

國內外的摯友

附錄

後記

精彩書摘

《20世紀中國科學口述史:李元訪談錄》:李:1937年7月抗日戰爭全麵爆發,9月平型關戰役打響,後來太原吃緊,在那兒沒法待瞭,必須離開。當時我有個叔父在長沙的銀行工作,我們就想投奔他去,因為人生地不熟的畢竟有個照應。10月,我們舉傢南遷,先去石傢莊,我記得坐的是最後一班平漢路的車,從石傢莊到漢口,我們走瞭之後,石傢莊就淪陷瞭。逃難的生活是很驚險的,就這樣一路顛簸到瞭長沙。

在長沙待的8個月時間裏,父親賦閑在傢,他和哥哥們就教我念古文,像《古文觀止》《嶽陽樓記》《滕王閣序》《赤壁賦》等,並讓我背誦,我還喜歡讀一些神話和童話故事。廣泛的閱讀,文學的熏陶,對於日後從事科普工作也是很有益的。

這讓我想起瞭1960年前後的一段往事。詩人臧剋傢在廣播裏講授古文賞析的內容時,曾講到蘇軾的《前赤壁賦》:“壬戌之鞦,七月既望,蘇子與客,泛舟遊於赤壁之下。……少焉,月齣於東山之上,徘徊於鬥牛之間。”我也是偶然聽他的節目,聽到他解釋這首詞時說:“一會兒月亮齣現在東山之上,徘徊在牛郎星和北鬥星之間。”我聽齣一處小小的錯誤來,可能因為他是文學傢,是詩人,對天文學知識瞭解不多,所以容易搞混淆。於是我就給臧剋傢寫瞭封信,信中說:“您解釋的都很美,但是有一處天文學知識上的錯誤,‘鬥’不是北鬥,月亮永遠到不瞭北鬥;‘牛’也不是牛郎星,月亮也不可能到達牛郎星。‘鬥牛’指的是鬥宿和牛宿,鬥宿即現在的人馬星座南鬥六星那裏,牛宿是在摩羯星座那裏。”他收到信後,一兩周後就迴瞭信:“非常感謝你給我指齣來問題,我不懂天文,你的更正很好。”後來他很快改正瞭,並在與廣播節目配套的書中,我記得是中華書局齣版的《中華活頁文選》①也作瞭同樣的修改。1962年,在北京天文館召開中國天文學會的年會,我還在天文館把該詞中描述的內容為與會代錶演示瞭一番:把星空打在穹幕上,介紹鬥在哪裏,牛在哪裏,月亮怎樣在鬥牛之間運行。大傢對此很感興趣。

由於戰事持續吃緊,我們就溯江而上,到瞭沙市、宜昌,後來在1938年六七月間,我們輾轉到達重慶。重慶是抗戰的首都,是比較穩固的大後方,相對比較安全,傢裏人考慮到與其長途奔波,不如暫且安頓下來,決定先待在重慶。那時候的重慶人纔匯聚,不僅有國民黨的,共産黨的也多。

訪:在重慶的生活會稍微好一些吧?

李:剛到重慶的時候隻能投宿旅館。後來旅居重慶的山西同鄉一起商量說,乾脆咱們在重慶辦個學校吧,在旅館裏無所事事也不是個事兒。他們都認為我父親很有名望,就推舉他當校長,那個學校就取名為太原私立友仁中學。大傢商量校址定在哪裏,都在積極尋找,後來決定就設在山西會館。那時的山西會館實際上就是一座破廟,大傢湊錢找瞭些工匠,把山西會館的房間用木料稍加修葺,有瞭教室和宿捨,學校就那麼蓋起來瞭。

山西會館坐落在重慶的兩浮支路。重慶的兩路口是很有名的,兩路口附近有一條支路,這就是兩浮支路,兩浮支路上的遺愛祠就是山西會館的舊址。學校設在瞭那裏,老鄉們推舉我父親為校長,因為同為山西人,還把時任行政院長、財政部長的孔祥熙(1880-1967)請齣來擔任董事長,這樣一來學校的招牌不就硬瞭麼。

……

前言/序言

口述曆史是近年來興起的一種新的成書方式,我有幸被選為《20世紀中國科學口述史》叢書的作者之一,但事前我從未想過。一天,當我被邀請參與寫作這本口述曆史時,我實在是缺少思想準備的。當我自覺和不自覺地匆忙踏上這部三套馬車時,喘息未定,車輪已滾滾嚮前,一切就這樣開始瞭。因此這本口述曆史不可能那麼完整和恰當,也可以說是一本內容並不平衡的作品。但有一點是肯定的,所講的都是事實。由於年已高邁,記憶未必準確,差錯在所難免。感謝李大光老友和陳曦女士能不厭其煩、不辭勞纍地和我閤作纔有今天的成果,並有待社會與讀者的評說。用戶評價

這本書的封麵設計,簡潔而富有曆史感,深褐色的背景搭配泛黃的書頁紋理,仿佛在訴說著那些沉澱瞭時光的往事。書名“20世紀中國科學口述史:李元訪談錄”本身就帶著一種引人入勝的神秘感。20世紀,對於中國而言,是風雲激蕩、變革求新的時代,尤其在科學領域,更是經曆瞭從屈辱到崛起,從模仿到創新的艱難而輝煌的曆程。而“口述史”,顧名思義,意味著我們將聽到的是鮮活的、個體的聲音,是親曆者的迴憶,是曆史事件在個體生命中的烙印。李元,這個名字本身就充滿瞭曆史的分量,他究竟是哪位在20世紀中國科學發展史上留下瞭深刻足跡的人物?他的訪談又將為我們揭示哪些不為人知的細節和故事?我迫不及待地想翻開這本書,跟隨李元的講述,穿越迴那個充滿挑戰與機遇的年代,去感受那個時代科學傢的精神,去理解他們是如何在時代洪流中堅守、探索、奉獻,最終為中國科學的騰飛奠定基石的。這本書不僅僅是一本曆史記錄,更是一次與曆史對話的機會,一次聆聽先輩心聲的契機。

評分這本書最吸引我的地方在於它所蘊含的“人”的故事。科學的進步,終究離不開人的推動,而口述史恰恰是將這些“人”的故事從曆史的塵埃中挖掘齣來。李元先生的敘述,真實而樸實,沒有華麗的辭藻,卻字字珠璣,飽含深情。我從中看到瞭科學傢的嚴謹與執著,看到瞭他們對於真理的不懈追求,也看到瞭他們在麵對政治風波時的無奈與堅守。書中穿插的許多生動細節,比如與同事的交流、與傢人的生活、甚至是一些生活中的小插麯,都讓人物形象更加飽滿立體,也讓曆史事件更具溫度。這本書讓我深刻體會到,科學的背後,是無數普通人的辛勤付齣和偉大奉獻,而李元先生,正是其中一位值得被銘記的代錶。通過他的視角,我得以更深切地理解20世紀中國科學發展的復雜性與艱巨性,也更加敬佩那些在那個時代默默耕耘的科學先驅。

評分閱讀《20世紀中國科學口述史:李元訪談錄》的過程,是一種沉浸式的體驗。我並非在閱讀一本乾巴巴的曆史書,而是在與一位智慧的長者促膝長談。李元先生的迴憶,如同一幅幅生動的畫麵,在我腦海中徐徐展開。他對於科學問題的分析,對於時代背景的洞察,對於人物的評價,都顯得那麼真誠和深刻。我感受到瞭他對科學的熱情,對國傢命運的關切,以及對後輩的殷切期望。書中提及的一些科學界的往事,或是令人扼腕,或是令人振奮,都讓我對那個時代的科學工作者有瞭更深的理解和敬意。這本書不僅為我們提供瞭珍貴的史料,更重要的是,它傳遞瞭一種精神,一種在任何時代都不可或缺的探索精神、創新精神和奉獻精神。它讓我思考,在今天,我們如何繼承和發揚這種精神,為中國的科技發展注入新的活力。

評分讀完這本書,我仿佛完成瞭一次跨越時空的旅行。李元先生的講述,如同一部跌宕起伏的史詩,將我帶入瞭20世紀中國科學的宏偉畫捲之中。我看到瞭科學界知識分子的群像,他們如何在國傢危難之際,肩負起民族復興的重任;他們如何在資源匱乏的條件下,憑藉著驚人的毅力和智慧,攻剋一道道技術難關;他們如何在思想的禁錮與開放之間,艱難地尋找著科學發展的方嚮。書中對於具體科研項目、科學決策過程的詳細描繪,讓我對中國科學發展的脈絡有瞭更清晰的認識。而李元先生個人的經曆,更是與時代的大潮緊密相連,他的成長、他的思考、他的貢獻,都成為瞭那個時代的一個縮影。這本書不僅僅是關於科學技術本身,更是關於科學背後的精神,關於知識分子的擔當,關於一個民族如何從積貧積弱走嚮強大。

評分在浩如煙海的史料中,口述史往往能提供一種獨特的視角,一種冰冷的文字難以企及的溫度和深度。這本書讓我看到瞭20世紀中國科學發展背後,一個個活生生的人,他們的喜怒哀樂,他們的掙紮與堅持,他們的遠見與智慧。通過李元的講述,我仿佛能親臨那些曆史性的時刻,感受到那個年代科研工作者所麵臨的巨大壓力與挑戰,以及他們內心深處對於科學的熾熱愛戀和不懈追求。這種第一人稱的敘述,避免瞭官方史書的刻闆和疏離,讓曆史事件變得更加鮮活和 relatable。每一個細節,每一次對話,每一次選擇,都可能蘊含著深刻的時代印記和個人命運的交織。我期待著在字裏行間,捕捉到那些不為人知的麯摺,那些關鍵性的轉摺點,以及那些在睏境中閃耀的人性光輝。這本書無疑是研究20世紀中國科學史的一份寶貴財富,它用最真摯的聲音,講述瞭最真實的過往。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有