具体描述

内容简介

《鲁班经》是我国古代流传于民间的一部著名的建筑营造类典籍,其对于我国南方的古代建筑,特别是民间的建筑营造具有长期深远地影响。全书目录计为六卷,目前可见仅为三卷。其成书现已不可考,至晚成书于元代的《鲁般营造正式》应为其前身之一,由于现存善本俱为明清年代刊印,且多为民间私刻,流布虽广但讹误颇多,不利研读。诸多后期版本在流传中被掺夹进各地民间艺工的口口相传的内容,辨析其末,追溯其本,殊为重要。《<鲁班经>全集/珍本丛刊集汇》校注旨在为广大读者提供一个较为全面的《鲁班经》文本,基本涵盖了国内各大图书馆所收藏的《鲁班经》版本,将之汇集为一册,并加以整理,希望有更多的朋友喜欢它、珍惜它、研究它并传播它。非常适合建筑师、建筑史学者、建筑专业师生、古建爱好者、艺术设计专业师生及其从业人员、建筑工程管理者阅读,亦适于文化研究者、历史学者、明式家具研究者、收藏爱好者阅读。

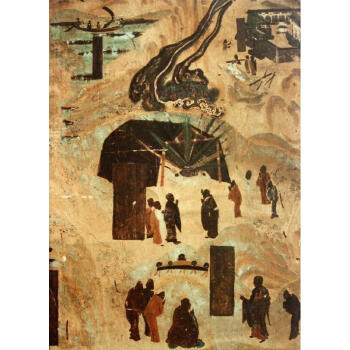

内页插图

目录

《鲁班经》全集·点校序《鲁班经》全集·校注说明

《鲁班经》版本及分类总表

上篇 《鲁般营造正式》(天一阁藏本)整理

一、上海科技本与续四库本校勘

二、上海科技本与《鲁班经》主要版本校勘

中篇 北京、天津馆藏《鲁班经》整理

一、续四库本为底本校勘

二、北图本为底本校勘

三、故宫珍本为底本校勘

四、续四库本与北图一故宫本对比校勘

下篇 上海、江苏、浙江、广东馆藏《鲁班经》整理

一、续四库本为底本校勘

二、北图一故宫本为底本校勘

附录一 秘诀仙机整理校勘

附录二 择日全纪整理校勘

用户评价

这本书的装帧和排版,坦白讲,相当朴素,甚至可以说是简陋,但这种朴素反而映衬出了内容本身的重量感。它没有花哨的封面设计,没有精美的铜版纸印刷,一切都以信息传递为核心目的。我特别喜欢其中收录的几篇关于材料处理和工具制作的短文,它们透露出的那种实干精神和对细节的痴迷,是现代工业化生产中越来越稀缺的品质。比如,关于如何选择和处理特定季节砍伐的木材,那种细致入微的观察和经验总结,是任何现代材料科学报告都无法替代的“活经验”。读完这些部分,我仿佛能闻到木屑的味道,听到凿子敲击的声音。它强迫我放下对效率的迷信,转而关注过程的质量和材料的生命力。这种沉浸式的体验,让我对“工匠精神”有了更深一层的理解,它不是一句口号,而是渗透在每一个步骤中的细致考量。

评分我将这套书视为我个人图书馆中的一个“镇馆之宝”,但同时,我也清楚地知道,它绝不是我随便推荐给朋友的“畅销书”。它的内容密度太大了,知识点过于分散且高度专业化,涉及古代的度量衡、哲学思想、以及特定地域的施工习惯。每一次的翻阅都像是重新进行一次深度学习,而不是简单的回顾。举个例子,书中对某些复杂结构受力点的论述,如果脱离了古代的榫卯结构体系来单独分析,很容易产生误解。所以,它更像是一部需要长期陪伴、反复研读的“案头书”。它不像小说那样能提供即时的情感满足,它提供的是一种长期的、渐进式的知识积累和认知重塑。对于那些仅仅想了解“古代木匠的几把常见工具”的读者来说,这本书可能过于庞杂和晦涩,但对于真正想深入挖掘古代建筑科学的严谨性的人来说,它无疑是一座亟待开发的宝藏。

评分作为一个长期关注传统工艺复兴的爱好者,我必须承认,这套书提供了极其宝贵的一手资料,但它对现代读者的“门槛设置”也高得惊人。它没有过多地进行现代化的注释或解释,这既是它的优点——保持了史料的原貌,也是它的缺点——极大地限制了其普及性。我记得有一章专门讨论风水与建筑选址的关系,里面引用的古代天文、地理术语,如果没有配套的学术参考书辅助,几乎等同于在阅读天书。不过,这也正体现了这套丛刊的定位——它不是面向大众的入门读物,而更像是一套面向专业研究者和资深爱好者的“工具箱”。我个人觉得,如果能配上详尽的现代术语对照表和图例解读,它的价值会提升不止一个档次。目前的版本,更像是在向我们展示古人的“原始语境”,需要我们自己去搭建桥梁。

评分这次的阅读体验绝对是一场智力上的马拉松,并非那种轻松愉快的消遣之作。这套丛刊的汇编质量,说实话,参差不齐,有些部分像是原汁原味的影印,保留了旧版本中所有的模糊和残缺,对于没有扎实古汉语基础和相关背景知识的读者来说,无疑是道巨大的门槛。我花了大量时间去辨认那些被虫蛀或者墨迹洇散的字迹,试图还原出原著想表达的真正含义。但正因如此,当最终破解了一段晦涩难懂的描述,或者成功理解了一幅布局奇特的图样时,那种成就感是无与伦比的。它更像是考古工作,而不是简单的阅读。这套书要求你投入时间、精力,甚至需要具备一定的古籍修复常识。它拒绝被‘快餐式’地消费,它要求读者慢下来,带着探究的姿态去审视每一个细节,否则,你只会收获满腹的困惑和挫败感。

评分终于翻完了这套汇集了数部古籍的重磅作品,感触良多。它给我的感觉就像是走入了一座时间隧道的入口,那些尘封已久的智慧与技艺,在现代的编排下重新焕发出光彩。我尤其欣赏其中对古代建筑结构和木工技艺的详尽描摹,那些图示虽然是古老的刻印风格,但其逻辑的严谨性令人叹服。例如,书中对斗拱复杂层叠结构的分解说明,即便是今天科班出身的工程师,也需要花费一番心思才能完全理解其精妙之处。这不仅仅是一本技术手册,更是一部活生生的历史教材,让我得以窥见古代匠人那种近乎于信仰般的对材料、力学和审美的极致追求。它让我深刻意识到,许多现代设计理念的源头,其实早已深植于几百年前的经验积累之中。阅读过程中,我常常需要对照着现代的工程图纸来理解古人的表达方式,这种跨越时空的对话,是阅读其他任何一本现代技术书籍都无法给予的体验。它让我对“传统”二字有了全新的敬畏之心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有