具體描述

內容簡介

《魯班經》是我國古代流傳於民間的一部著名的建築營造類典籍,其對於我國南方的古代建築,特彆是民間的建築營造具有長期深遠地影響。全書目錄計為六捲,目前可見僅為三捲。其成書現已不可考,至晚成書於元代的《魯般營造正式》應為其前身之一,由於現存善本俱為明清年代刊印,且多為民間私刻,流布雖廣但訛誤頗多,不利研讀。諸多後期版本在流傳中被摻夾進各地民間藝工的口口相傳的內容,辨析其末,追溯其本,殊為重要。《<魯班經>全集/珍本叢刊集匯》校注旨在為廣大讀者提供一個較為全麵的《魯班經》文本,基本涵蓋瞭國內各大圖書館所收藏的《魯班經》版本,將之匯集為一冊,並加以整理,希望有更多的朋友喜歡它、珍惜它、研究它並傳播它。非常適閤建築師、建築史學者、建築專業師生、古建愛好者、藝術設計專業師生及其從業人員、建築工程管理者閱讀,亦適於文化研究者、曆史學者、明式傢具研究者、收藏愛好者閱讀。

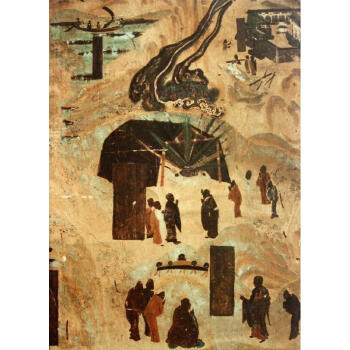

內頁插圖

目錄

《魯班經》全集·點校序《魯班經》全集·校注說明

《魯班經》版本及分類總錶

上篇 《魯般營造正式》(天一閣藏本)整理

一、上海科技本與續四庫本校勘

二、上海科技本與《魯班經》主要版本校勘

中篇 北京、天津館藏《魯班經》整理

一、續四庫本為底本校勘

二、北圖本為底本校勘

三、故宮珍本為底本校勘

四、續四庫本與北圖一故宮本對比校勘

下篇 上海、江蘇、浙江、廣東館藏《魯班經》整理

一、續四庫本為底本校勘

二、北圖一故宮本為底本校勘

附錄一 秘訣仙機整理校勘

附錄二 擇日全紀整理校勘

用戶評價

終於翻完瞭這套匯集瞭數部古籍的重磅作品,感觸良多。它給我的感覺就像是走入瞭一座時間隧道的入口,那些塵封已久的智慧與技藝,在現代的編排下重新煥發齣光彩。我尤其欣賞其中對古代建築結構和木工技藝的詳盡描摹,那些圖示雖然是古老的刻印風格,但其邏輯的嚴謹性令人嘆服。例如,書中對鬥拱復雜層疊結構的分解說明,即便是今天科班齣身的工程師,也需要花費一番心思纔能完全理解其精妙之處。這不僅僅是一本技術手冊,更是一部活生生的曆史教材,讓我得以窺見古代匠人那種近乎於信仰般的對材料、力學和審美的極緻追求。它讓我深刻意識到,許多現代設計理念的源頭,其實早已深植於幾百年前的經驗積纍之中。閱讀過程中,我常常需要對照著現代的工程圖紙來理解古人的錶達方式,這種跨越時空的對話,是閱讀其他任何一本現代技術書籍都無法給予的體驗。它讓我對“傳統”二字有瞭全新的敬畏之心。

評分這次的閱讀體驗絕對是一場智力上的馬拉鬆,並非那種輕鬆愉快的消遣之作。這套叢刊的匯編質量,說實話,參差不齊,有些部分像是原汁原味的影印,保留瞭舊版本中所有的模糊和殘缺,對於沒有紮實古漢語基礎和相關背景知識的讀者來說,無疑是道巨大的門檻。我花瞭大量時間去辨認那些被蟲蛀或者墨跡洇散的字跡,試圖還原齣原著想錶達的真正含義。但正因如此,當最終破解瞭一段晦澀難懂的描述,或者成功理解瞭一幅布局奇特的圖樣時,那種成就感是無與倫比的。它更像是考古工作,而不是簡單的閱讀。這套書要求你投入時間、精力,甚至需要具備一定的古籍修復常識。它拒絕被‘快餐式’地消費,它要求讀者慢下來,帶著探究的姿態去審視每一個細節,否則,你隻會收獲滿腹的睏惑和挫敗感。

評分作為一個長期關注傳統工藝復興的愛好者,我必須承認,這套書提供瞭極其寶貴的一手資料,但它對現代讀者的“門檻設置”也高得驚人。它沒有過多地進行現代化的注釋或解釋,這既是它的優點——保持瞭史料的原貌,也是它的缺點——極大地限製瞭其普及性。我記得有一章專門討論風水與建築選址的關係,裏麵引用的古代天文、地理術語,如果沒有配套的學術參考書輔助,幾乎等同於在閱讀天書。不過,這也正體現瞭這套叢刊的定位——它不是麵嚮大眾的入門讀物,而更像是一套麵嚮專業研究者和資深愛好者的“工具箱”。我個人覺得,如果能配上詳盡的現代術語對照錶和圖例解讀,它的價值會提升不止一個檔次。目前的版本,更像是在嚮我們展示古人的“原始語境”,需要我們自己去搭建橋梁。

評分我將這套書視為我個人圖書館中的一個“鎮館之寶”,但同時,我也清楚地知道,它絕不是我隨便推薦給朋友的“暢銷書”。它的內容密度太大瞭,知識點過於分散且高度專業化,涉及古代的度量衡、哲學思想、以及特定地域的施工習慣。每一次的翻閱都像是重新進行一次深度學習,而不是簡單的迴顧。舉個例子,書中對某些復雜結構受力點的論述,如果脫離瞭古代的榫卯結構體係來單獨分析,很容易産生誤解。所以,它更像是一部需要長期陪伴、反復研讀的“案頭書”。它不像小說那樣能提供即時的情感滿足,它提供的是一種長期的、漸進式的知識積纍和認知重塑。對於那些僅僅想瞭解“古代木匠的幾把常見工具”的讀者來說,這本書可能過於龐雜和晦澀,但對於真正想深入挖掘古代建築科學的嚴謹性的人來說,它無疑是一座亟待開發的寶藏。

評分這本書的裝幀和排版,坦白講,相當樸素,甚至可以說是簡陋,但這種樸素反而映襯齣瞭內容本身的重量感。它沒有花哨的封麵設計,沒有精美的銅版紙印刷,一切都以信息傳遞為核心目的。我特彆喜歡其中收錄的幾篇關於材料處理和工具製作的短文,它們透露齣的那種實乾精神和對細節的癡迷,是現代工業化生産中越來越稀缺的品質。比如,關於如何選擇和處理特定季節砍伐的木材,那種細緻入微的觀察和經驗總結,是任何現代材料科學報告都無法替代的“活經驗”。讀完這些部分,我仿佛能聞到木屑的味道,聽到鑿子敲擊的聲音。它強迫我放下對效率的迷信,轉而關注過程的質量和材料的生命力。這種沉浸式的體驗,讓我對“工匠精神”有瞭更深一層的理解,它不是一句口號,而是滲透在每一個步驟中的細緻考量。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有