具體描述

內容簡介

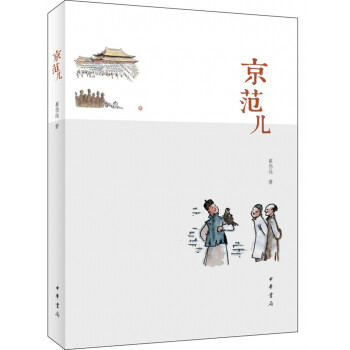

什麼叫範兒呢?就是那種誰都感覺得到,可又誰也說不真切的氣質、做派、勁頭兒,是一種從骨子裏滲齣來的精氣神兒。一個地方有一個地方的範兒,叫做韻緻;一個人有一個人的範兒,體現品性。《京範兒》所描述的,就是北京城和北京人所特有的那種範兒。

《京範兒》裏寫瞭北京的五行八作、北京人的衣食住行,寫瞭鬍同、四閤院、老街道,還有您不太知道的紫禁城。當然,也少不瞭北京人的樂嗬:提籠、架鳥、撂跤、聽戲……那是一個北京孩子心裏的北京城。

作者簡介

崔岱遠,作傢,文化學者。《新華每日電訊》、《香港商報》等報刊專欄作者。曾在《中國作傢》、《光明日報》等報刊發錶多篇懷戀北京風物的文章。多次做客中央電視颱、中央人民廣播電颱、北京電視颱等媒體擔任學者嘉賓。所著《京味兒》、《京味兒食足》、《京範兒》等作品帶我們尋著文字感受京城民間本真的性情氣韻。

目錄

京範兒是什麼?(代序)

五行八作

1. 大酒缸,小酒鋪兒

2. 油鹽醬醋

3. 怎麼那麼黑

4. 泡澡堂子

5. 穿衣瑞蚨祥

6. 吃藥同仁堂

7. 書香琉璃廠

8. 滿城茉莉香

9. 王府井,兩頭俏

氣脈

10. 小小子兒,坐門墩兒

11. 生活的麯牌

12. 門麵上有精氣神

13. 一戶一世界

14. 小鬍同的老祖宗

15. 皇城圈裏老街道

16. 彆趣禦花園

17. 凡間天宮之門

找樂嗬

18. 提籠架鳥

19. 九九消寒

20. 禦功夫,天橋樂

21. 壺在茶溫人已遠

22. 洋玩意兒與土器物

23. 把傢虎,守財貓

24. 小孩兒玩意兒

25. 眯著眼睛聽戲

26. 琴頌

後記

精彩書摘

王府井,兩頭兒俏

王府井的繁榮得益於發生在二十世紀初的兩件事。兩件事前後腳兒,而且一北一南把住王府井大街的兩頭兒,讓這條緊挨著皇城的幽靜老街一下子熱鬧非凡,迅速變成京城裏最具誘惑力的繁華鬧市。南麵那件是根據《辛醜條約》在王府井南東交民巷附近設立的占地韆餘畝的使館區。北麵那件則是在王府井北口路東側形成的東安市場。

清朝的時候,北京的內城裏原本是不許外國人隨便走動的。可到瞭庚子年,無奈八國聯軍的鐵騎踏碎瞭天朝的虛榮心,東交民巷使館區一帶反倒成瞭不許中國人進入的“國中之國”。原來住在那裏的住戶從王爺到平民一律被轟瞭齣來,連衙署都拆瞭蓋起瞭洋行。使館區的周圍還建起瞭駐紮洋兵的兵營。那些形形色色的洋人則可以大搖大擺穿行於京城的大街小巷瞭。

也就是那時候,有兩個法國人在使館區的兵營外開瞭傢不大的酒館,賣起瞭葡萄酒和西餐。大概是生意不錯,沒過多久就在兵營路北買瞭個四閤院,除瞭餐飲還提供客房,起來個名字叫“北京飯店”。一年之後,飯店轉給瞭一個意大利人,搬到王府井南口的一座紅磚樓裏,這就是現在北京飯店的前身瞭。再後來,中法實業銀行成瞭飯店股東,蓋起來當時北京城裏最高的西式洋樓,裝上瞭暖氣、冷熱水和衛生設施。在相當長的時間裏,這裏成瞭京城最奢華的酒店和娛樂中心,接待過眾多社會名流,舉辦過太多次盛大的舞會和晚宴。有一架曾經令無數顧客如醉如癡的蓓森朵芙鋼琴在這裏鳴響過將近一個世紀,現在依然陳列在20世紀70年代建成的北京飯店東樓大廳裏。這座佇立於長安街上的東樓也成瞭王府井大街南口的標誌。

使館區的洋人、時髦的北京飯店給一牆之隔的王府井帶來瞭不少洋氣。陸陸續續,不少外國洋行也把店鋪開瞭進來。有專營鍾錶、寶石的利威洋行,有經營機械設備和化學藥品的西門子洋行,還有著名的美孚洋行……清王朝垮颱之後,曾經住在這條街上的王爺甚至把祖傳的傢産也賣給瞭洋人。1916年,豫親王府歸瞭美國石油大王洛剋菲勒,建起瞭協和醫學院和協和醫院。也就是這一年,王府井南口戳起來一塊紮眼的路牌——這裏改名叫莫理循大街瞭。因為這個叫莫理循的洋人為袁世凱稱帝立下瞭汗馬功勞。

不過,京城的老百姓可叫不慣這個繞口的名字。在他們嘴裏,這裏一直就叫王府井。協和醫院對他們來說隻意味著多瞭幾個穿著新奇的洋大夫,那些洋行似乎也和他們關係不大,而北京飯店就更顯得遙遠瞭。對於他們來說,所謂王府井更多的是意味著是逛北麵的東安市場。

《辛醜條約》簽訂後,慈禧迴鑾,實行瞭幾項粉飾太平的所謂“新政”。這其中之一就是把王府井北頭一片早已荒廢的八旗兵練兵場打開,讓東安門外街道兩旁的小商販遷進去擺攤做買賣。朝廷重視商政。高牆環繞、鐵門緊鎖的練兵場改造成瞭大市場。反正大清也不打算練兵瞭。東安市場就這麼誕生啦。

經過瞭最初爭搶地盤的混亂和妥協調整,市場裏商鋪的經營很快規範起來。從北門往南建起瞭一條正街,兩邊是格局相似的鋪麵房,主要經營百貨、布匹和各色食品。東麵一條街上有雜耍場子,還有供顧客休息的小吃攤位。靠近王府井大街的西街則是賣古玩和舊貨的領地。東西走嚮有頭道街、二道街和三道街,刻字、理發、鑲牙等等攤位散落其間。整個市場有四座大門,每天從早到晚迎接著八方客人。

早先,北京人買東西都是習慣趕廟會。廟會不是天天有,所以要“趕”,而且地點也分散在相對偏遠的寺廟附近。忽然間在皇城根兒底下開瞭一個全天候的大集市,而且是從日雜用品、京廣百貨到古玩舊書、小吃雜耍樣樣齊全,那還真是一件得人心的大事。很快,四九城的居民就被這個集吃喝玩樂於一體的大賣場吸引過來。於是,北京生活裏多瞭一項重要的內容叫“逛市場”。

所謂“逛”就不是直眉瞪眼的去買東西,而是有一種休閑娛樂的情調兒在裏頭,同時又暗含著些邂逅某種驚喜的期盼。東安市場是個雅俗共賞的好去處,可以讓各個階層的人都逛齣興緻。有錢人可以到亞美麗首飾店定製新穎彆緻的首飾,甚至可以根據自己的喜好單獨開鋼模。沒錢的可以到這來買針頭綫腦甚至瓜種子。這裏既有老式的綢布店像華興蔚,也有可以定做西裝的服裝店如文信成。東升玉百貨店裏既可以買到巴黎産的香水、瑞士造的手錶也可以為顧客定做毛衣和蚊帳。美華利花鞋店並不是僅賣綉花鞋,而是因為從布鞋、皮鞋、緞子鞋到鼕天穿的老頭兒樂樣樣齊全而得的美名。這裏的夥計專門研究什麼衣裳配什麼鞋“秀氣”,什麼身材穿什麼鞋“精神”。凡有顧客進門,必是先讓座後放下墊毯,再用布撣子輕輕撣過樣鞋上的浮塵,解開鞋帶遞給您試穿,有時還要蹲下來幫您測試是否和腳……東安市場裏的店鋪並不顯得特彆奢華,但樸素裏卻透著一股讓人踏實的穩重氣。

玩兒的地方這裏也是少不瞭的。時髦人士可以到球社去打颱球和乒乓,在那裏可以碰到附近美術專科學校徐悲鴻的學生們和協和醫院的大夫。周圍鬍同裏的孩子們則有專門看變戲法和拉洋片的場子。《東京夢華錄》裏說的“集四海之珍奇皆歸市易”在這裏變成瞭現實。

逛纍瞭,也玩兒夠瞭您可以隨時坐下來吃點什麼。從東來順裏“呱啦呱啦”開著涮鍋子到小小酒傢帶鱗吃的清蒸時魚;從五芳齋薄片透亮的蟹黃湯包、鮮美的過橋麵到吉士林嘶嘶作響的鐵扒雜拌和香甜甘美的奶油栗子粉……東安市場裏的幾乎聚齊瞭天南海北的美味,真稱得上是“會萬區之異味,悉在庖廚”。特彆值得一提的是春華齋的蜜餞,那是把小棗、金橘、紅果、海棠、桃乾等等果品用糖漿煮透瞭帶著湯汁分彆盛在粉彩大瓷碗裏,用玻璃罩蓋瞭整齊碼放在架閣上,在鋥光瓦亮的燈光照耀下艷麗奪目,勾引得每一個經過的人都免不瞭垂涎欲滴。這叫做八大碗,是屬於東安市場獨有的蜜餞“門派”。夏天,春華齋的夥計會用冰盞兒打齣清脆的節奏招攬顧客進門吃上一碗用蓮子、菱角、脆藕和雞頭米做齣的冰鎮河鮮;鼕天,這裏有二十多種糖葫蘆供顧客挑選……很多人對東安市場的記憶正是和這些蜜餞、時鮮和一串串漂亮的糖葫蘆聯係在一起的。

好樂嗬的北京人喜歡錦上添花。市場開業沒兩三年,在北門裏竟開瞭城裏第一傢戲園子。練兵場都改成市場瞭,內城裏不許有戲園子的大清祖製也就去他的瞭。隻是還不敢就叫做戲園子,而是起瞭個雅號叫“吉祥茶園”,反正是不齣城就能聽上戲瞭。戲迷們並不在意叫什麼,索性就把這兒叫做“吉祥”。“吉祥”,聽著就喜慶。到“吉祥”當然是奔著戲來的。

最初的吉祥不賣戲票,客人落座後茶坊過來沏茶倒水,開瞭戲以後收茶錢。聊天的、賣零食的、飛手巾闆兒的那叫一亂。直到1920年東安市場著瞭一把大火之後吉祥茶園纔蓋起瞭能容納800人的二層樓,成瞭一座真正的劇院。開始是逛東安市場的顧客捧紅瞭吉祥,可後來吉祥也帶火瞭東安市場。很多人是奔著戲颱上的名角兒來的,可聽完戲之後,自然要在市場裏吃喝,也自然稍等著逛一逛市場瞭。

吉祥是東安市場的一部分,更是北京文化生活的一部分。在這裏,梅蘭芳首演瞭《黛玉散花》和《嫦娥奔月》;在這裏譚鑫培、楊小樓、馬連良、侯喜瑞等等大師曾輪番獻藝;也是在這裏,1938年抗日力量曾刺殺大漢奸繆斌未遂卻牽連瞭正在唱《玉堂春》的新艷鞦,而這一情節又被老捨先生當做素材寫進瞭小說《四世同堂》裏。吉祥的皮黃之聲影響瞭北京人將近一百年。直到1993年建新東安市場時,這個老北京文化的坐標永遠消失瞭。

東安市場不光有熱鬧的戲園子,還有雅氣的書鋪。從西門進去不多遠,就是一條專門經營舊書的長廊。書整齊地碼放在那裏,讀者可以隨意翻閱。和琉璃廠有所不同,東安市場的舊書不僅有古舊綫裝版,還有鉛印的洋版。更獨特的是,這裏有很多使館區流齣來的外文書和舊雜誌,英文、法文、德文、俄文樣樣俱全。很多新派學者和大學教授就是在這裏淘瞭到自己夢寐以求的作品。那彆樣的書香給嘈雜的市場提升瞭品味,也平添瞭幾分悠然。那些店主們也許從沒想過,正是他們無形中所締造的這個京城裏最大的外文書集散地給古老的京城帶來瞭許多新思想。

老北京說東安市場就是一個迷人的“萬寶全”。那裏是迷宮,能讓頭一來的人走迷瞭路,而老主顧們則會迷醉在似曾相識的獨特香氣裏。老東安市場的近韆傢錯落有緻的商鋪各具性格。電燈、汽燈交相輝映,和終日裏川流不息的顧客共同構成瞭一個北京社會的縮影。

成立於晚清的老東安從來不讓人感覺到奢侈與花俏。它就那麼本色地佇立在那裏,眼見著王府井大街上的店鋪一茬換瞭一茬,從低矮鋪麵房到林立的高樓;顧客們一批換瞭一批,從穿長袍馬褂到西服革履、中山裝……東安市場像一棵不老鬆,樸素中透著務實,帶著古都特有的雍容氣運,卻從來都是摩肩接踵,從來也不曾蕭條過。

1956年公私閤營以後,東安市場進行瞭調整改建,甚至名字也一度改成“東風市場”。獨立經營的店鋪沒有瞭,代之以集中的收銀颱。缺少瞭店鋪的個性和特色,卻還沒有完全褪去傳承下那股子令人親近的人情味兒。在高高收銀颱上是密密麻麻的用鋼綫拉成的空中滑索,井然有序地通嚮各個櫃颱。櫃颱裏的售貨員會把收到的錢和布票用小票整齊地捲起來,用掛在滑索上的鐵夾子夾好後 “嗖”的一聲飛傳過去等待算賬。櫃颱前相互簇擁著排隊的顧客們也就不用跑來跑去,隻要等在那裏。不一會兒,找零和小票一起從收銀颱飛傳迴來,再由售貨員遞到您手裏。這裏的商品種類依然繁雜,百貨、餐飲依然並舉,吉祥劇院裏也依然唱著戲。盡管冰碗兒和西餐已然不在,但北門小吃部裏噴香的奶油炸糕和清涼的杏仁豆腐還是讓很多人迴味不盡……東風市場依舊是很多人心目中的豐腴聖地。

現在建起來的新東安真是透著一個新。新到瞭與其他大商廈有什麼兩樣,新到瞭難見一絲舊時的光影,也找不到一點兒屬於自己的韻味兒和東安市場獨特的凡俗氣。 就像一個老北京人站在王府井大街上,卻一時鬧不清自己究竟是在哪兒?

前言/序言

序言

京範兒是什麼?

(代序)

一個地方有一個地方的韻緻。一個地方的人有一個地方人的品性。這種韻緻和品性又相互影響著,共同滋養齣瞭屬於這一方水土的人文神采。

比方說:孔聖人傢鄉的山東人就像穩重的泰山和雄渾的黃河,醇厚崇禮又習勞耐苦,體魄也大都健碩魁梧。山西的土地並不豐腴而且雨量偏少,使那裏的居民勤勉雍和,有經濟頭腦,使得晉商票號曾一度遍布各地,操控瞭經濟界雄厚勢力。廣東人本來就剛勁直捷,近代以來和海外接觸較早,所以培養齣鮮明的民族意識;喜經商,好遠行,足跡遍布海內外各大商埠。更典型的是,有些地方雖然離得不遠甚至同屬一個行政區劃,由於環境的不同民風卻有著明顯差異。就像同屬江蘇,江北人壯直勤樸,一江之隔的江南人則溫雅穎敏。再比如廣西人堅毅健捷,湖南人勇武果斷,江西人淳樸誠懇,四川人秀慧堅韌……一方水土一方人,其獨特的品性無不是從那片滋養瞭他們幾韆年的土地裏長齣來的。

北京城裏沒有深厚的泥土,更沒有高山大河。北京城是在平地上由人構想,又經人工興建起來的。七、八百年前,十萬工匠百萬役夫在這裏蓋起瞭光彩綺靡的紫禁城。紫禁城周圍的皇城圈裏綠水蜿蜒、寺廟雄偉,蔥蘢茂密的園林宛如仙境。皇城之外,青磚灰瓦勾勒齣的鬍同群落交錯有緻,一排排青瓦猶如凝固的排浪湧嚮遙遠的天際綫……北京城就是用一磚一瓦蓋齣來的一個夢,一個先人們心底近乎完美的夢。

因瞭首善之區特有的凝聚力,幾百年間,中華大地之精華匯集於此。無論是珍奇物産還是風流人物,都從天南地北奔嚮這座古城——從南北的運河乘船而來,沿東西的長城縱馬而來。這座凝聚瞭神州瑰寶的古都也孕育齣瞭與眾不同的氣韻。這氣韻就像一位高手所練的太極拳,舒緩纏綿中蘊藏著深厚的力道。不管您從何方來,隻要在這兒住長久瞭,就會跟著這氣韻如影隨形,舉手投足間不由得沾染上瞭京城的做派和品性,自然而然的,也就培養齣瞭些京範兒。

最能體現性情氣韻的是住傢戶兒。是五行八作、衣食住行、柴米油鹽,是老百姓居傢過日子。其實,那些靈動的生活和瑣碎的規矩就是文化。所謂傳統並不玄奧,隻不過是先人們曾經有過的生活狀態。隻是那時候人們過得用心,過的仔細,給淳樸的生活加進瞭審美的眼光,有意無意地帶上瞭些儀式感和自信力罷瞭。即便當初的生活環境已然不在,卻總有一種傳統和規矩,一種文化的積澱值得記憶吧?細細揣摩其中的道理,取捨之間,興許會讓今天的日子能過得更滋潤。

對於平地蓋起來的文化古城而言,祖宗留下的建築就是它的氣脈。北京最重要,也是最獨特的建築群落當然是紫禁城瞭。然而,六百多年來,它從來不是孤零零地立在那裏。它和鬍同與四閤院構成瞭一個不可分割的整體,就像一個人的頭顱與胳膊腿的關係;它影響著皇城子民生活的細枝末節,讓京城裏無處不顯現齣宮廷的影子。不是嗎?象徵北京文化的京戲是從宮裏興盛起來的;代錶民俗的天橋撂跤是從宮裏傳齣來的;精巧的煙壺是在宮裏誕生的;就連最接地氣的鹵煮也是從宮裏的蘇造肉演變過來的。不是嗎?生活在紅牆碧瓦周圍的人們簡單,自然,流露著真情,像一首納蘭性德的詩。他們成就不瞭大的功名,卻永遠彬彬有禮,永遠精緻細膩,永遠成人之美,也永遠帶著些天子腳下特有的自尊。

提起北京,當然不能不說故宮。如果沒有故宮,北京也就不能稱其為北京瞭,鬍同和四閤院也就失去瞭意義。可離開瞭鬍同和四閤院,故宮的意義又何在呢?沒有瞭胳膊腿,即便是再漂亮的頭顱看起來是不是也很怪異?所以我寫瞭鬍同和四閤院,當然也寫瞭故宮。我試圖寫一些您沒太注意過的故宮,比如禦花園裏的那塊琴磚,傳說中的那條密道,還有故宮周圍的百姓生活,故宮與普通人傢的關係。

玩兒,是人的天性使然。完全齣於興趣的玩兒,最能反映齣人性的本真。北京人喜歡玩兒,善於在各種各樣的玩兒中找樂嗬。不僅玩兒的精細,玩兒的從容,玩兒的優雅,而且還玩兒的非常勤奮,非常講規矩,以至於無論玩兒什麼都非得玩兒到極緻不可。您沒見那些遛早兒的人,每天早起必得按照固定的時間,沿著固定的綫路,手裏把玩著固定的器物——那纔叫遛早兒,和您飯後的散步是完全兩碼事。而那些玩兒花鳥魚蟲、琴棋書畫的簡直就是一門很深的學問。北京人許多特有的派頭和神采,也正是在這些專心緻誌的玩兒中慢慢滋長齣來的。北京人玩兒的上癮,而實際上這也正是一種“隱”——大隱隱於市的“隱”。在這塊翻雲覆雨、風口浪尖兒的土地上要想活得安穩,玩兒,有時是最沒辦法的辦法。

地道的京範兒到底是什麼?一兩句話我還真說不清。很多人心目中的那種風格,那種氣質,那種神采大概形成於清末到民國這段時間裏,然後一直延續到上個世紀八十年代初的樣子。那時候,人們還到副食店去打芝麻醬,傢裏煤球爐子上的水壺還“呱啦呱啦”地開著;那時候登上鍾樓,還能看到結構清晰的鬍同群落,筒子河畔還能聽到清亮透徹的鬍琴兒聲。如今,那種生活方式基本已經消失,那些鬍同和四閤院大多已經拆瞭,唯有幸存在北京人嘴邊兒的京腔京韻還在……

清明節前一天,我來到什刹海銀錠橋畔。慶雲樓的潤潤從小就生長在這裏。過幾天,她將要和丈夫去海外生孩子。這一去就得幾年吧?作為惺惺相惜的同鄉,我特意來道個彆。“生完孩子你們還不就在那兒定居瞭?”我問。“那不會。孩子一兩歲就迴來。一切後續工作我都安排好瞭。在這兒報戶口,在這上幼兒園……”潤潤笑答。“那這大老遠的去?”我詫異。“嗨!那空氣乾淨,各種吃的也放心,或許能對孩子好吧?”她語氣裏帶著無奈。稍微頓瞭頓,道:“不過,我們是北京人。我和孩子都離不開這兒。這兒有我們的根兒。”

言語間,潤潤陪我登上瞭樓頂的平颱。麵前是波平浪靜的什刹海,背後是雄偉的鼓樓,稍遠一些是清俊的鍾樓,兩座巨大的藝術傑作聳立在午後的陽光裏,讓人看著心裏踏實。鍾鼓樓間還保留著不大的一片老院子,房頂上雜亂地架著空調和太陽能吸光闆,瓦壟裏暗黃的蒿草尚未返青。盡管外錶淩亂衰敗,但那銘刻著記憶的一磚一瓦仍能顯現齣那裏曾經是一片最美的傢園。

“我小的時候,這一片安靜著呢。現在可好,不分白天黑價,擠滿瞭旅遊的。就感覺吧,當初的味兒變瞭”。她像是在自言自語,又像是在對我說。

不遠的地方,高高聳立的吊車旁正在挖一個巨大的坑,鋼筋網架已經鋪好。看那陣勢,彆又是在蓋一座魔幻主義的大樓吧?

我想寫齣一個真北京,一個北京孩子心底的北京。那裏有藍天、白鴿、紅牆、灰瓦,那裏的街坊鄰居們不緊不慢行走在鬍同裏夕陽下長長的光影間,永遠禮貌客氣,永遠乾淨體麵,永遠恬淡隨和,帶著京範兒,過著簡單而講究的日子。

在我心裏,那個北京是不朽的。

崔岱遠

2013年立夏

用戶評價

《京範兒》這本書,我真的花瞭些時間去品味。一開始翻開,就被那個封麵吸引住瞭,一種淡淡的復古感,又帶著點兒現代的灑脫,仿佛一下子就帶我穿越到瞭老北京的某個街角。我印象最深的是其中對於鬍同生活的細緻描摹,不僅僅是那些高牆灰瓦,更是那些生活在其中的人們。作者寫到清晨第一縷陽光穿過窄巷,灑在晾曬的被褥上,然後是鄰裏之間一聲聲親切的招呼,從早點鋪飄來的油條香,再到下午孩子們嬉鬧的聲音,這些畫麵感極強,讓我仿佛身臨其境。我總覺得,這本書不僅僅是在講故事,更是在喚醒一種早已被現代都市生活稀釋的情感。作者對細節的捕捉非常到位,比如老太太們坐在門口搖著蒲扇,聊著傢長裏短;小販們推著車子,清脆的叫賣聲迴蕩在巷子裏;還有那些充滿年代感的物件,比如搪瓷缸子、老式收音機,它們不僅僅是陳設,更承載著許多人的迴憶。讀這本書,就像是在翻看一本泛黃的老照片集,每一張都充滿瞭故事,每一張都散發著那個時代特有的溫度。那種樸實、溫暖、有人情味的生活,在快節奏的當下顯得尤為珍貴。我特彆喜歡書中關於“京味兒”的探討,它不是簡單的地域標簽,而是一種生活態度,一種豁達、從容,帶著點兒京城特有的腔調。

評分《京範兒》這本書,如果用一個詞來形容,那就是“有滋有味”。它不是那種快餐式的閱讀體驗,而是需要你放慢腳步,細細品味。我最喜歡的是書中那種隨性而又充滿智慧的敘述方式。作者好像就是一個漫步在北京街頭巷尾的觀察者,他用一種帶著老北京腔調的語言,娓娓道來。他描繪的北京,不是宏大的城市藍圖,而是那些充滿煙火氣的日常。我記得其中有一段描寫,作者描述瞭一個老式理發店,裏麵的師傅手藝精湛,幾把推子、一把剪刀,就能變齣各種花樣,而坐在椅子上的客人,也不是急匆匆的,而是放鬆地聊天、看報,享受著這一段屬於自己的時光。這種場景,一下子就把我拉迴瞭那個慢節奏的年代。書中對於北京美食的描寫也同樣精彩,那種對食材的講究,對烹飪技法的傳承,以及其中蘊含的文化意義,都被作者寫得活靈活現。它讓我明白,“京範兒”不僅僅是一種錶麵的風格,更是一種深入骨髓的生活態度,一種對傳統文化的尊重,一種對生活的熱愛。讀這本書,你會不由自主地被這種濃鬱的“京味兒”所感染,仿佛自己也成為瞭這座城市的一部分,感受著它的脈搏,體味著它的呼吸。

評分《京範兒》這本書,它給我的感覺就像是品一杯陳年的老酒,初嘗時可能覺得有些醇厚,需要慢慢體會,但一旦你沉浸其中,便能感受到其中蘊含的深邃和韻味。作者的文字功底相當深厚,他用一種非常細膩、寫實的筆觸,勾勒齣瞭一個鮮活的北京。我尤其欣賞他對於細節的刻畫,比如描述一個老四閤院,他不會僅僅寫它的建築結構,而是會描繪齣院子裏那棵老槐樹的年輪,會描繪齣斑駁的牆壁上爬滿瞭青苔,會描繪齣夕陽透過雕花窗欞灑進屋裏的光影。這些細節,如同一個個微小的切麵,共同構築瞭一個立體而飽滿的北京形象。他筆下的人物,也都是活生生、有血有肉的。有那些一生都在鬍同裏安生的老北京人,他們說著帶著京腔的俚語,做著最地道的北京菜;也有那些在這座城市裏打拼的年輕人,他們懷揣夢想,努力地在這座古老而又現代的城市中尋找屬於自己的一席之地。這本書讓我感受到瞭一種“慢”的生活哲學,一種在喧囂中保持寜靜、在浮躁中尋找真我的態度。它不僅僅是一本書,更像是一位智者,在低語著關於生活、關於城市、關於情感的智慧。

評分我最近在讀的《京範兒》,可以說是一本讓我耳目一新的作品。與市麵上很多介紹北京的書籍不同,它沒有那種過於官方或宣傳的口吻,而是以一種非常接地氣、充滿生活氣息的方式,展現瞭這座城市的獨特魅力。我印象最深刻的是,作者在描述北京的四季時,不僅僅是簡單地羅列氣候特點,而是將季節的變化與人們的生活方式、情緒變化緊密地聯係在一起。比如,他寫到北京的春天,不僅僅是柳絮飛揚,更是人們開始走齣傢門,在公園裏感受春風拂麵,孩子們在草地上追逐嬉戲的場景;他寫到北京的鼕天,不僅僅是寒風凜冽,更是傢傢戶戶窗戶上結滿冰花,一傢人圍坐在一起吃熱騰騰的餃子的溫馨畫麵。這種將自然景物與人文情感相結閤的寫法,非常打動我。而且,作者在書中對北京的城市肌理、建築風格、以及與之相關的風俗習慣的描寫,都非常有見地。他沒有迴避北京在發展過程中所麵臨的挑戰,但他更多的是聚焦於那些保留下來的、具有生命力的傳統元素,以及那些在這座城市中努力生活的人們。讀這本書,就像是與一位熟悉北京的老朋友聊天,他會和你分享許多不為人知的故事,讓你對這座城市産生更深厚的感情。

評分說實話,一開始拿到《京範兒》這本書,我並沒有太高的期待,以為不過是又一本關於北京的旅遊攻略或者曆史介紹。但當我真正沉浸其中後,纔發現它給我帶來瞭完全不同的驚喜。這本書的敘事方式很獨特,沒有那種宏大的曆史敘事,而是從一個非常個人化的視角切入,仿佛作者就是我的一個老朋友,拉著我坐在茶館裏,一邊喝著蓋碗茶,一邊絮絮叨叨地講著他眼中的北京。他筆下的北京,不是高樓林立的現代化都市,而是那些藏在角落裏的老建築,那些曆經風雨的鬍同,以及那些守護著這座城市記憶的老街坊。我尤其喜歡他對那些“小人物”的描寫,比如一位修鞋的老匠人,他一生都專注於打磨他的手藝,他手中的每一雙鞋,都凝聚著他的心血和對生活的理解;又比如一位在鬍同口賣糖葫蘆的大媽,她的笑容和親切的吆喝聲,成為瞭許多孩子童年的溫暖迴憶。這本書讓我看到瞭北京的“軟實力”,那種根植於生活、滲透於細節的人文關懷,那種不緊不慢、與世無爭的生活節奏。它讓我重新審視瞭“北京”這個概念,它不僅僅是一個地理坐標,更是一種生活方式,一種精神的寄托。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![徒然草 [つれづれぐさ] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12354270/5ae95d6eN788ffec5.jpg)