具体描述

编辑推荐

本书表面上看是一本讲述魏文华先生个人传奇人生的书,实际上,透过书中讲述的故事,反映了老一代相声艺人对艺术的执着追求和不懈努力,同时,也是他们演艺生涯和表演经验的总结,对于从事相声表演、相声创作和相关理论研究人员而言,极具参考价值。内容简介

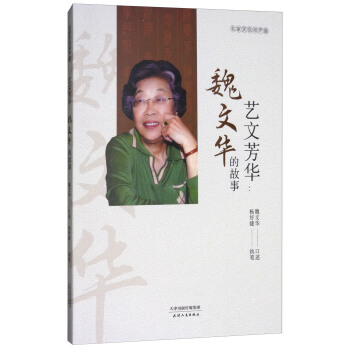

魏文华出生于曲艺世家,是一位的女相声演员,是相声演员刘文亨的夫人,相声名家魏文亮的姐姐。她的一生充满了传奇色彩:6岁即随父母演出于东北各地演唱曲艺和地方杂曲,1952年拜武魁海为师学习相声以柳活见长:1964年后兼学北京琴书,1965年拜师关学曾。后与相声演员刘文亨结为伉俪,相声代表作有《洋药方》《杂学唱》《灯谜》《学大鼓》《学评戏》《汾河湾》《黄鹤楼》《天文学》《学梁祝》等。现在虽已年逾八旬,但仍在从事教学工作并活跃在相声舞台上。《相声艺文芳华:魏文华的故事》即讲述了她充满传奇色彩的演艺生涯。作者简介

魏文华,1937年1月出生于曲艺世家,著名相声演员。她的一生充满了传奇色彩:6岁即随父母演出于东北各地,演唱曲艺和地方杂曲,1952年拜武魁海为师学习相声,以柳活见长。1964年后兼学北京琴书,1965年拜师关学曾。后与著名相声演员刘文亨结为伉俪,相声代表作有《洋药方》《杂学唱》《灯谜》《学大鼓》《学评戏》《汾河湾》《黄鹤楼》《天文学》《学梁祝》等。1986年从天津市曲艺团调入中国北方曲艺学校,现在虽已年逾八旬,但仍在从事教学工作并活跃在相声舞台上。杨好婕,天津市曲艺团词作者,中国曲艺家协会创作委员会委员,天津曲艺家协会理事,第二届中国曲艺牡丹奖“创作奖”、第八届中国曲艺牡丹奖“节目奖”获得者。

目录

开篇第一章 流落生涯

一、艺人家庭的长女

二、那个死不受辱的小姑娘

三、山海关历险

四、旅馆惊魂

五、逃离锦州

六、由绥中县到秦皇岛

七、正式说相声

第二章 青春时光

一、拜师武魁海

二、跟小伙伴们组团演出

三、在沈阳过年

四、难忘老先生

五、突飞猛进的阶段

六、“武汉大捷”

七、天生一对儿

第三章 艺坛伉俪

一、幸福的新婚时光

二、相声奇才刘文亨

三、两袋白面换来的“见皇姑

四、艰难岁月的相濡以沫

第四章 波澜岁月

一、北京琴书演员

二、话剧女主角

三、动荡年代的动荡生活

四、与前辈的深厚感情

五、夫唱妇随

第五章 瑰丽夕阳

一、教书育人

二、重归相声舞台

三、宝岛之行

尾声

精彩书摘

《相声·艺文芳华:魏文华的故事》:第二章 青春时光

一、拜师武魁海

回到天津,一家人在谦德庄找了一家小旅馆住下。魏雅山找到当年一起唱老鸳鸯调的伙伴刘傻子,刘傻子既会唱老鸳鸯调的前脸儿,也会说相声,在小刘庄一个小园子里带着两个女儿演出,文亮、文华就加入了其中。

每天在小刘庄演出结束后,小姐儿俩一路走回谦德庄。谦德庄附近小剧场林立,有专演北方越剧的、有专演评剧的,还有专演话剧的,姐儿俩不急着回家,而是去各个小剧场看戏,无论什么剧种,他们都看得津津有味,当然最喜欢的还是相声。

谦德庄专演相声的剧场是新华书场。

那天姐儿俩又去听相声,被剧场的甘经理看见了,经理看着这两个孩子长得很像,都是圆脸大眼睛,不禁心生几分喜爱,看他们听相声十分认真,不像是一般看热闹,决定搭讪几句:“小孩儿,你俩是一家的孩子吧?”

“是,”文亮笑着答话了,“我们是姐儿俩!”

“哦,干吗来啦?”“叔叔,”这回是姐姐文华说话,“我们俩听听相声!”

“好,听吧!”甘经理履历丰富,一看这两个孩子虽然文静有礼貌,说话却毫不怯场,忍不住又问了一句。“你们姐儿俩是干什么的呀?”

“嗯,”文亮略一沉吟,决定实话实说,“我们姐儿俩也是说相声的!”

“是啊?!”甘经理点头,“你们姐儿俩也说相声?来来来,跟我上后台来。”

进了后台,迎面看见一位中年人,甘经理给介绍:“这位,你们就叫大爷吧!”

这位中等个头、身材挺拔却满脸皱纹的人,就是武魁海。

甘经理热情地把他们引荐给众人,叔叔大爷、哥哥姐姐一通招呼,小姐儿俩看见有年龄相仿的同行,非常开心,其中有一位高个、面色黝黑的少年,不说话,只是点头笑笑,这个少年就是刘文亨。

甘经理与姐弟二人真是有缘,先是跟武魁海说;“您看这俩孩子,多爱人儿!”接着转向他俩,“明天过来说一段儿啊?”

“好啊!”姐弟二人爽快地答应了。

第二天,文亮逗、文华捧,姐弟俩在新华书场演了一段《报菜名》。虽然是一段人人都会的节目,却因为同胞姐弟的默契配合,说得别有情趣,甘经理高兴,观众高兴,有一人更高兴,那就是武魁海。

说起武魁海,在天津相声界很有一号。他身怀绝技,捧、逗俱佳,擅演难度很高的“八大棍儿”,尤其学唱,业内称“柳活”,颇有独到之处,是京津两地公认的活路宽泛、使活全面的相声名家。不仅艺术好,武魁海的人品也是有口皆碑,他侍母至孝,为人正义公平,很得同行尊敬。就是有一点,性格过于耿直,未免显得有点“怪”。

他“怪”的表现之一,就是曾经公开宣布“不收徒”。

可是自从见到魏文亮、魏文华,他就打心眼里有说不出的爱。文亮、文华呢,自从加盟新华书场,跟武先生接触很多,特别敬重爱戴这位慈爱宽厚的长辈。张文斌先生去世后姐俩就像无枝可依的小鸟,见到武先生,不知道为什么就愿意跟他亲近,这大概就是人们常说的“缘分”吧!

缘分来了挡不住,魏雅山、魏墨香夫妇出面请求,武魁海“自食其言”,宣布收魏文亮、魏文华为徒。

正式收徒前,师父跟文华有一番谈话:“孩子,我收你们姐儿俩,是心甘情愿的。你们都是说相声的好材料,特别是文亮,将来必成角儿。可是我还是很犹豫,为什么呢?就犹豫在你身上。

……

前言/序言

很久没有这么激动啦!手捧魏文华口述、杨妤婕执笔的《艺文芳华——魏文华的故事》,眼中含着泪水。为什么?这不仅仅是我与书中的主人公——魏文华及她爱人刘文亨有着几十年交情(刘文亨是我同门师兄,他们夫妇对我关爱有加),也不只是为81岁的老太太新书面世、了却其一桩心事而高兴。而是我看到,这是一部叩开主人公心扉、探寻艺术家人生轨迹、启迪后来者的一部经验秘籍;是一部运用积累几十年艺术实践,精辟独到阐述相声理论的文集;是一部虽饱尝童年辛酸历经沧桑,但不忘初心、牢记使命的教科书;是一部老骥伏枥让人激动不已,故事性、趣味性极强的典籍。我以为,本书的意义有三:

一、结构独到提炼精辟

执笔者以深厚的叙事功力,用流畅的文字、通俗的语言,提炼艺术家七十余年的经历、故事及从艺艰辛,深度挖掘主人公行为背后的思想和境界,并进行高度的理论概括。如果将艺术家一段段散在的故事比喻为散落的珍珠,那么执笔者就是一位具有超凡技巧将珍珠串连成优雅项链的高手。讲故事易,理论升华难,能否抓住故事中的亮点、捕捉艺术家看似一般而实为闪光的境界,全靠执笔者的功力和水平了,该书充分证明了妤婕具有这样的才华。该书的语言运用,也颇具特色,如歌、如诗、如散文,这与执笔者常年创作曲艺鼓词的磨炼是分不开的。鼓词创作讲究用句简洁、易懂、立意深刻、寓意久远,而妤婕驾轻就熟,在曲坛摘得无数耀眼桂冠,用此基本功玩味叙事长篇,更有令人神往的韵味。在谋篇布局上,该书将魏文华几十年的从艺生涯分为五章,剪裁合理、清晰,环环相扣,读起来不忍释手。所以,我认为该书为津门曲艺家的资料宝库增添了厚重,是津门曲坛的又一曲艺理论成果。

一、艺为生命屡创奇迹

在相声的历史上,有哪位女演员能在八十余岁仍独占舞台?而且是逗哏,是演出“一头沉”的节目,是唱起来满宫满调、不输青年戏曲、曲艺演员?历史上没有!而且据我在这个领域五十余年的所见所闻,七十岁以后的鼓曲演员在台上的“定调”均一落再落,高腔都靠“假嗓”装饰了。而魏文华似乎越老嗓音越好,在台上比在台下的“定调”都高;在台下还见老年人常有的“病态”,而一上台却生龙活虎不输小青年。

用户评价

这本书,光听名字就觉得沉甸甸的,透着一股子老派的京味儿。魏文华,这名字我小时候听过,那时候电视上还没这么多花里胡哨的东西,就爱看那些说相声的,特别是天津的那拨儿,感觉浑身都是戏。这本书讲的肯定是他老人家的艺术生涯,从怎么入行,拜了谁为师,一路走到台上,怎么把段子说活,怎么跟搭档配合默契,这中间的酸甜苦辣,肯定比书里写的段子还有意思。我猜啊,里面少不了那些经典的相声桥段,比如《买佛龛》里的那股子小市民的精明,《卖布头》里的人物刻画,还有那些让人捧腹大笑的包袱,估计作者也费了不少心思去还原。不过,我更期待的是那些台下的故事,毕竟,台上一分钟,台下十年功,一个艺术家的养成,绝不是一帆风顺的。他有没有遇到过瓶颈?有没有被误解过?有没有为了一个包袱绞尽脑汁?这些才是最吸引人的地方。这本书,不仅仅是关于一个人,更是关于一个时代的相声记忆。

评分《相声·艺文芳华:魏文华的故事》这个书名,让我联想到那种古色古香的书卷气,但又包裹着“相声”这样充满活力的艺术形式。我个人对相声一直有着浓厚的兴趣,尤其是一些老一辈的艺术家,他们身上有一种沉淀下来的艺术魅力。这本书,我猜测它不仅仅是在讲述一个人的生平,更是在梳理一段相声发展的历史。魏文华先生,他作为那个时代的一位重要相声表演艺术家,他的艺术经历,必然会折射出当时相声界的整体面貌。书中是否会涉及到一些相声理论的探讨,关于节奏的把握,关于人物的塑造,关于如何让观众在笑声中有所思考?我特别好奇,他的一些经典作品,是如何在当时受到欢迎的,又是如何传承至今的。这本书,或许会像一位老友,娓娓道来,讲述关于相声的那些故事,关于艺术的那些坚持,关于一个艺术家如何在时代的变迁中,依然保持着自己独特的艺术生命力。

评分“魏文华的故事”——光是这个副标题,就充满了人情味儿,让人忍不住想翻开看看。我猜这本书里,不会只有枯燥的艺术理论,更多的是那些充满烟火气的日常。他是个什么样的人?生活中有没有像在舞台上那么幽默风趣?有没有那些让人津津乐道的轶事,比如和同行们的交往,和观众的互动?我想象中,这本书会是一幅细腻的画卷,描绘出魏文华先生的艺术人生,不仅仅是他在舞台上的风采,更有他台下的汗水与智慧。也许,书中会收录一些他创作的经典段子,并且详细讲解创作的背景和思路,让我更深刻地理解那些包袱的妙处。又或许,作者通过采访他的亲友、弟子,来勾勒出一个更加立体、多维的魏文华形象,让我们看到他作为一个人,他的喜怒哀乐,他的奋斗与坚持。这本书,就像是一次穿越时光的对话,让我有机会近距离地了解这位相声大师的内心世界。

评分读到这本书的名字,《相声·艺文芳华:魏文华的故事》,脑海里立刻浮现出那种在小茶馆里听书的场景,虽然我并没有亲身经历,但通过电影、文学作品,似乎能感受到那种氛围。魏文华,这个名字对我来说,或许不是那么耳熟能详,但“相声”二字,却自带一种亲切感。这本书,我猜它会像一本厚重的相册,记录下魏文华先生从艺的各个阶段。从他年轻时的青涩,到中年时的成熟,再到晚年时的沉淀,他的声音,他的表演,他留在舞台上的每一个表情,估计都会在这本书里被细细描摹。我特别想知道,在那个相对纯粹的年代,相声是如何生存和发展的,艺术家们是如何在时代的洪流中保持艺术的初心,并且不断创新?这本书,会不会揭示一些不为人知的创作灵感来源,或者是一些对相声艺术传承的深刻思考?我期待这本书能带我走进一个真实、鲜活的魏文华,了解他作为一个艺术家的坚守与追求,以及他在相声史上留下的独特印记。

评分这本书的名字,《相声·艺文芳华:魏文华的故事》,透着一股子底蕴和厚重感,让我对它充满了期待。我一直觉得,相声这门艺术,不仅仅是讲段子逗乐,更是一种文化的传承,一种智慧的结晶。魏文华先生,我想他一定是一位承载着这份宝贵传统的大师。这本书,我猜它会以一种非常翔实的方式,记录下他从艺生涯中的点点滴滴。从他初涉相声门槛时的懵懂,到逐渐成熟、形成自己独特风格的过程,再到他对相声艺术的贡献和影响。我特别希望书中能有多一些关于他艺术创作的细节,比如他如何构思段子,如何打磨包袱,如何与搭档产生化学反应。这本书,应该不仅仅是一本传记,更是一本关于相声艺术发展史的生动注脚,让我能够更深入地理解这门艺术的魅力所在,以及魏文华先生在这个领域里所扮演的重要角色。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有