具体描述

基本信息

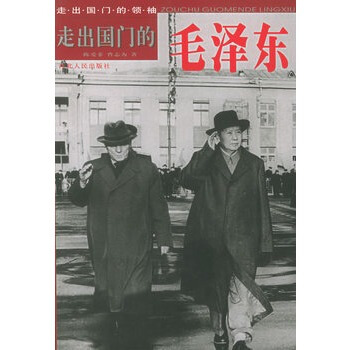

书名:走出国门的毛泽东——走出国门的领袖丛书

原价:19.00元

作者:陈爱菲,曹志为

出版社:河北人民出版社

出版日期:2001-09-01

ISBN:9787202027127

字数:228000

页码:343

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.300kg

编辑推荐

内容提要

赫鲁晓夫说:“毛泽东是一个隐藏自己思想意图的大师,给人们留下了值得思考的材料。”

青年时代的毛泽东也是很想走出国门看看外面的世界,但强烈的责任感和使命感使他留了下来;老年时期的毛泽东有许多出国机会,但他却不自觉地挡住了自己迈向世界的脚步……

毛泽东一生中曾出过两次国,去的都是社会主义国家苏联。对于毛泽东仅有的两次国外之行的日子是怎样度过的?毛泽东在几经周折中如何运用超凡智慧?在紧要关头怎样镇定自如?为了国家的利益他怎样忍辱又怎样抗争?本书将用鲜为人知的历史资料揭开谜底。

目录

卷一

1.引子:毛泽东为什么不出国留学?不组织一个游俄队?

2.毛泽东第一次也想走出中国,以便“向我们的苏联老大哥说清楚”。斯大林婉言相劝。

3.米高扬只带着“耳朵”秘密访华,在太行山麓的西柏坡会晤毛泽东。

4.刘少奇秘密访苏,连续5次与斯大林密谈。

5.难以断流的历史长河:苏共和中共间的恩恩怨怨。

6.中华人民共和国宣布成立后,苏联第一个来电承认新中国。意味深长的是,一年前苏联驻华大使却作为惟一的外国大使跟随国民党政府到广州。

……

卷二

作者介绍

文摘

序言

用户评价

第四段评价(读者视角,关注书籍的可读性和启发性,带有个人感悟) 读完这本书,我最大的感受是,原来一位伟大的领袖,他的思想和影响力,真的可以跨越国界,触及到世界的每一个角落。这本书就像是一扇窗户,让我看到了一个我之前可能从未想象过的毛泽东——一个不仅仅在中国国内叱咤风云,更是在国际舞台上挥洒自如的战略家。它没有枯燥的理论堆砌,而是用生动的故事和详实的史料,将那些复杂的国际事件娓娓道来,让我读起来津津有味,仿佛置身其中。最让我触动的是,书中展现了他面对困境时的勇气和智慧,以及他如何将中国人民的意志凝聚起来,在世界面前发出自己的声音。这本书不仅让我对中国的外交史有了更深的了解,更让我看到了一个民族如何在困境中崛起,如何在世界舞台上赢得尊重。它给我的启发是,无论身处何种环境,只要有坚定的信念和不懈的努力,就能书写属于自己的辉煌。

评分第一段评价(偏向历史研究者的视角,强调深度和史料价值) 这本书以一种我前所未见的视角,深入剖析了毛泽东这位在中国历史上留下浓墨重彩印记的领袖,如何将目光投向世界,并在国际舞台上扮演了至关重要的角色。它不仅仅是罗列事件,更像是一次对历史洪流的细致打捞,试图从浩瀚的史料中梳理出毛泽东在外交决策上的脉络和考量。我特别欣赏的是,作者没有停留在表面化的叙述,而是深入到那些鲜为人知的幕后细节,通过大量的档案文献、当事人的回忆录以及一些经过严格考证的二手资料,构建了一个立体的毛泽东形象。这种对史料的严谨运用,使得书中提出的观点具有了相当的说服力。读这本书,我仿佛穿越回了那个风云变幻的年代,亲眼见证了中国在世界格局中的每一次发声,以及毛泽东在其中所发挥的战略性作用。它让我重新思考了“独立自主”的外交原则在当时的现实意义,以及中国如何在复杂的国际关系中找到自己的定位。这本书对于任何希望深入了解中国现代史以及毛泽东思想在国际传播方面的人来说,都是一份不可多得的宝贵财富。

评分第二段评价(偏向对领袖个人魅力和思想的探讨,带有一定的情感色彩) 读完这本书,我脑海里挥之不去的,是那个在历史巨轮中坚定前行,目光穿越东方,望向世界的毛泽东。他并非遥不可及的符号,而是有血有肉,有思想,有情感的伟人。这本书让我看到了他作为一位政治家,是如何在错综复杂的国际环境中,凭借着非凡的远见和坚韧的意志,引领着一个新生国家走向世界舞台的。它细腻地描绘了他在处理对外关系时,既有战略家的宏大视野,又不乏人情味和灵活的智慧。我尤其被打动的是,书中展现了他对不同国家、不同文化的尊重,以及他身上那种不屈不挠、敢于挑战权威的精神。这种精神,不仅是中国人民宝贵的财富,也是激励着一代又一代人前进的火炬。这本书让我更加深刻地理解了毛泽东思想的博大精深,以及它对中国乃至世界产生的深远影响。它不仅仅是一本关于历史的书,更是一本关于精神、关于力量、关于如何在一个充满挑战的世界中找到自己位置的书。

评分第五段评价(从辩证的角度审视,强调历史的复杂性和多面性) 这本书给我的最大感受是,历史从来不是非黑即白的简单叙事。在“走出国门的毛泽东”这个主题下,作者呈现的并非一个完美无瑕的神坛形象,而是一个在复杂多变的国际局势中,不断权衡、决策,并最终塑造了中国外交走向的真实领导者。书中对毛泽东在不同时期、不同事件中的考量,进行了细致入微的展现。我能感受到,每一次对外决策的背后,都凝聚着他对国家利益的深刻洞察,对国际政治的敏锐判断,以及对未来趋势的深邃思考。同时,作者也并没有回避那些可能存在的争议和挑战,而是以一种更为客观和审慎的态度,去解读历史的进程。这种辩证的视角,使得这本书更具思想深度和学术价值。它鼓励读者去独立思考,去理解历史的复杂性,去认识到即使是伟人,其决策也受到时代背景和客观条件的制约。对于任何希望深入理解中国如何在国际舞台上找到自己位置的读者来说,这本书都是一个不可或缺的指南。

评分第三段评价(更侧重于国际关系和地缘政治分析,具有一定的学术价值) 这本书为我们提供了一个全新的视角来审视毛泽东在国际关系中的作用,其深度和广度令人印象深刻。作者并没有简单地将毛泽东定位为一位中国领导人,而是将其置于全球地缘政治的大背景下,细致地分析了他如何理解并应对当时的国际格局。书中对当时世界主要大国之间的关系,以及中国如何在其中寻求生存与发展的策略,进行了深入的剖析。我尤其赞赏作者对一些关键外交事件的解读,它不仅仅陈述了事件本身,更重要的是揭示了驱动这些事件背后复杂的政治、经济以及意识形态因素。通过阅读这本书,我能够更清晰地看到,毛泽东的决策并非孤立存在,而是与全球范围内的力量博弈、意识形态的较量以及民族解放的浪潮紧密相连。这本书为理解20世纪下半叶的世界政治变迁,以及中国在全球舞台上日益增长的影响力,提供了一个极具价值的研究范本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有