具体描述

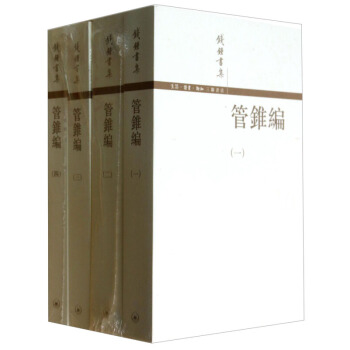

内容简介 《管锥编》是钱钟书先生生前的一部笔记体的巨著。本书堪称“国学大典”,是一部钱钟书先生灌注大量心血而成的学术著作,是其主要学术代表作之一。

《管锥编》辑录《周易正义》27则、《毛诗正义》60则、《左传正义》67则、《史记会注考证》58则、《老子王弼注》19则、《列子张湛注》9则、《焦氏易林》31则、《楚辞洪兴祖补注》18则、《太平广记》215则、《全上古三代秦汉三国六朝文》277则,共计781则,近130万字。书中旁征博引,引述四千位著作家的上万种著作中的数万条书证,对《周易》、《毛诗》、《左传》、《史记》、《太平广记》、《老子》、《列子》、《焦氏易林》、《楚辞》以及全上古三代秦汉三国六朝文等古代典籍进行了详尽而缜密的考证和诠释。

作者简介 钱钟书,原名仰先,字哲良,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代著名作家、文学研究家。曾为《毛泽东选集》英文版翻译小组成员。晚年就职于中国社会科学院,任副院长。钱钟书在文学,国故,比较文学,文化批评等领域的成就,推崇者甚至冠以“钱学”。其夫人杨绛也是著名作家,育有一女钱瑗(1937年-1997年)。

目录

周易正義二七則

毛詩正義六○則

左傳正義六七則

史記會註考證五八則

老子王弼註一九則

列子張湛註九則

焦氏易林三一則

楚辭洪興祖補註一八則

太平廣記二一三則

全上古三代秦漢三國六朝文二七七则SDX

一论易之三名

一、《论易之三名》:“《易纬干凿度》云:‘易一名而含三义,所谓易也,变易也,不易也。’郑玄依此义作《易赞》及《易论》云:‘易一名而含三义:易简一也,变易二也,不易三也”。按《毛诗正义。诗谱序》:“诗之道放于此乎”;《正义》:“然则诗有三训:承也,志也,持也。作者承君政之善恶,述己志而作诗,所以持人之行,使不失坠,故一名而三训也。”皇侃《论语义疏》自序:“舍字制音,呼之为‘伦,。……一云:‘伦,者次也,言此书事义相生,首末相次也;二云:‘伦,者理也,言此书之中蕴含万理也;三云:‘伦,者纶也,言此书经纶今古也;四云:‘伦,者轮也,言此书义旨周备,圆转无穷,如车之轮也。”董仲舒《春秋繁露。深察名号》篇第三五:“合此五科以一言,谓之‘王’;‘王’者皇也,‘王’者方也,‘王,者匡也,‘王’者黄也,‘王’者往也。”智者《法华玄义》卷六上:“机有三义:机是微义,是关义,是宜义。应者亦为三义:应是赴义,是对义,是应义。”后世著述如董斯张《吹景集》卷一0《佛字有五音六义》,亦堪连类。胥征不仅一字能涵多意,抑且数意可以同时并用,“合诸科”于“一言”。黑格尔尝鄙薄吾国语文,以为不宜思辩;又自夸德语能冥契道妙,举“奥伏赫变”(Aufheben)为例,以相反两意融会于一字(einunddassel。beWortffirzweicntgegengesetZteBestimmungen),拉丁文中亦无义蕴深富尔许者。其不知汉语,不必责也;无知而掉以轻心,发马高论,又老师巨子之常态惯技,无足怪也;然而遂使东西海之名理同者如南北海之马牛风,则不得不为承学之士惜之。

一字多意,粗别为二。一曰普行分训,如《论语。子罕》:“空空如也”,“空”可训虚无,亦可训诚悫,两义不同而亦不倍。二日背出或歧出分训,如“乱”兼训“治”,“废”兼训“置”,《墨子。经》上早曰:“已:成,亡”;古人所谓“反训”,两义相违而亦相仇。然此特言其体耳。若用时而祇取一义,则亦无所谓虚涵数意也。心理事理,错综交纠:如冰炭相憎、胶漆相爱者,如珠玉辉映、笙磬和谐者,如鸡兔共笼、牛骥同槽者,盖无不有。赅众理而约为一字,并行或歧出之分训得以同时合训焉,使不倍者交协、相反者互成,如前所举“易”、“诗”、“论”、“王”等字之三、四、五义,黑格尔用“奥伏赫变”之二义,是也。匹似《墨子。经说》上:“为衣、成也,治病、亡也”;非即示“已”虽具两义,各行其是乎?

〔增订四〕《墨子。经说》上言“已”字具相反两义:“为衣、成也,治病、亡也。”按《庄子。达生》言纪滔子为王养鬬鸡,“十曰而问:‘鸡已乎?”’即“成”义佳例,谓“鬬鸡养成不了,也。窃以为“已”字只有“完毕”一义,盖属“成办词”,而区别于“力役词”者(Cf。GilbertRyle,TheConceptofMind,1949,PP。149—52,“Achievementword”VS“Taskword”)。所施事物有异,遂“成”、“亡”有别,贵则“成衣”、“治病”以至“养鬬鸡”与夫杀伏雌而烹之,均可言“已”,示其事完成了毕,初非两义正反也。“成办词”与“力役词”之辨,《墨子》书可资例证。《经》上:“虑、求也”;“虑”乃“力役词”,“求”则尚未之得,其役未竟也。又云:“知、接也”(参观《庄子。庚桑楚》:“知者、接也”),“知”乃“成办词”,“接”如《淮南子。原道》“知与物接”之“接”,交也、合也,求索而致及之;《管子。内业》云:“生乃思,思乃知,知乃止矣”,功成事毕,遂“止”尔(Cf。Aristotle,Metaphysics,1048B,30—4,TheBasicWorksofAristotle,RandomHouse,P。827,“tosee”,“tounderstand,’VS“towalk”,“tobuild”)。

〔增订五〕张载《正蒙?中正篇》;“盖得正则得所止。……勉盖未能安也,思盖未能有也。”以“勉”俪“思”,所谓“力役”;以“安”、“有”申“正”与“得”,即“成办”尔。

《论语。微子》:“隐居放言”,可释为极言尽词,亦可释为舍置不言,然二义在此句不能同时合训,必须拈一弃一。孔融《离合郡姓名字诗》云:“无名无誉,放言深藏”,谓“与”字也(“誉”去“言”),仅作弃置解;而路粹枉状奏孔融云:“与白衣檲衡跌荡放言”,《后汉书。郑、孔、荀列传》章怀注:“跌荡,无仪检也;放,纵也”,又仅作肆极解。是“放言”之“放”体涵分训,用却未着合训矣。

……

用户评价

这套书的装帧实在是太精美了,拿在手里沉甸甸的,纸张的质感和印刷的清晰度都达到了非常高的水准。尤其喜欢它那种古朴典雅的风格,封面设计简洁又不失韵味,让人一上手就感受到一种庄重和厚实。每次翻开阅读,那种油墨的清香混合着纸张特有的气息,都仿佛能将人瞬间拉入那个充满智慧与思辨的年代。对于像我这样对书籍实体品质有较高要求的读者来说,这套书的收藏价值和阅读体验是无可挑剔的。无论是放在书架上作为点缀,还是在静谧的午后将其摊开细读,都能带来一种由内而外的满足感。它不仅仅是一套书,更像是一件值得珍藏的艺术品,体现了出版方对经典文本的尊重与匠心。

评分这套书的价值,绝不仅仅在于其知识的堆砌,更在于它所展现出的那种独特、幽默而又犀利的批判精神。作者的笔触时而冷静客观,时而又透着一丝不易察觉的讥讽,这种复杂的文风极具感染力。他解构传统,并非全盘否定,而是在尊重的基础上,进行精准而又富有洞察力的审视。尤其欣赏作者那种“旁观者清”的姿态,总能在看似不经意间,一语道破某些长期被忽视或被误读的文化症结。这种“看透不说透”的微妙平衡,使得阅读过程充满了与智者对话的乐趣,让人在会心一笑之余,陷入更深层次的反思。

评分作为一套需要时间去消化的“硬菜”,我发现自己更适合采用碎片化的方式来接触它。与其强求一口气读完,不如将其视为一本工具书或参考手册,在日常思考或写作遇到瓶颈时,随时翻阅,从中汲取灵感或寻找论据支撑。每打开一页,都可能偶遇一篇精辟的论述,或者一个绝妙的对比,这些“智力金块”对于提升日常的思维质量非常有帮助。它像是一座巨大的思想矿藏,你无需试图将其全部搬走,只需定期到访,从中撷取那些最契合你当下需要的智慧火花,长此以往,自然会润物细无声地改变你看待世界的方式。

评分说实话,这本书的阅读过程像是一场漫长而艰辛的智力跋涉,但终点处的风景却是无比壮阔的。坦率地讲,一些篇章的逻辑推演和引文注释之繁复,对于非专业出身的读者来说,门槛确实偏高。我好几次都想暂时搁置,转而去看一些轻松慰藉的作品,但最终都被那种“不求甚解不罢休”的好奇心驱使着继续前行。这种“啃硬骨头”的阅读体验,带来的成就感是无可替代的。它强迫你跳出舒适区,去直面那些经过时间沉淀的、真正复杂而精微的思想结构。读完一个章节,仿佛完成了一次小小的自我超越,那种精神上的充实感,远超阅读快餐式信息的满足。

评分初读此书,最令人震撼的莫过于其磅礴的知识体系和令人叹为观止的博学深度。作者似乎将古今中外的典籍融会贯通,信手拈来皆是旁征博引的例证,那种思维的跳跃性和论证的严密性,着实让人感到一种智力上的挑战与洗礼。有些段落需要反复揣摩,甚至需要借助其他工具书来辅助理解,但这恰恰体现了文本本身的厚重。它不是那种可以快速浏览、泛泛而谈的读物,而是需要静下心来,以一种近乎“朝圣”的心态去探索的学术宝库。每一次深入其中,都能挖掘出新的层次和更深的意涵,感觉自己的知识边界被不断拓宽,对许多看似寻常的文化现象,都有了全新的、更为深刻的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有