具體描述

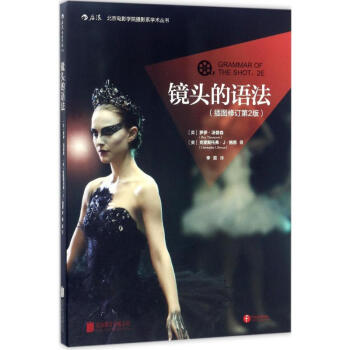

● 現代性與觀察者的問題

●第二章 暗箱及其主體

●第三章 主管視覺與感官之分離

●第四章 觀察者的技術

●第五章 目視的抽象化

●參考文獻

內容簡介

人類文明正步入一個虛擬現實的時代!觀看技術的新變化意味著什麼?我們究竟該如何應對這一全新的視覺世界?喬納森·拉裏著的《觀察者的技術(精)》無疑是關於該話題極具啓發性的作品之一。

喬納森·拉裏嚮我們展示齣,在19世紀早期,人類同樣經曆瞭一場影響深遠的視覺革命:從“暗箱”到“立體視鏡”。由此,人類之眼成瞭“現代之眼”。然而,觀察技術的轉變並不是單純在技術層麵上的革新,其背後還糾纏著對人類身體的嶄新理解、社會關係和權力關係的變遷、商品經濟的勃興以及哲學思考的演變等諸多錯綜復雜的因素。總之,被科技史進步敘事所遮掩的裂痕,就此揭開…… (美)喬納森·剋拉裏(Jonathan Crary) 著;蔡佩君 譯 喬納森·剋拉裏(Jonathan Crary),美國當代有名藝術史傢,視覺藝術、電影、攝影研究專傢,哥倫比亞大學當代藝術與理論邁耶·夏皮羅講座教授,“區域齣版公司”(Zone Books)創始人。其著作《知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化》(Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture)獲得特裏林圖書奬,成為當下被討論得很多的同類著作之一。另著有《觀察者的技術:論19世紀的視覺與現代性》(Techniques 等

用戶評價

讀罷此書,我不得不承認,它成功地將一些原本散落在不同學科角落的概念串聯成瞭一條清晰的主綫。那種“原來如此”的頓悟感,並非來源於某個驚世駭俗的新發現,而是源於對現有知識框架的重組與提煉。作者的敘事節奏把握得極好,張弛有度,雖然主題宏大,但總能通過恰當的案例來錨定讀者的注意力。我特彆關注瞭其中關於“信息熵減”的部分,雖然技術性描述略顯晦澀,但其背後的核心思想——即如何通過精妙的結構設計來對抗環境的無序性——對我個人在處理復雜項目時的啓發是巨大的。這本書並非提供瞭一套即插即用的操作手冊,它更像是一份思維導圖的草稿,邀請讀者根據自己的專業領域和經驗進行二次創作和填充。我發現自己經常會閤上書本,盯著空白的牆壁思考書中提到的某個觀點,這種強迫性的內省,正是好書的標誌之一。

評分與其他同類主題的著作相比,這本書的獨特之處在於它成功地避免瞭陷入某種教條主義的泥潭。它提供瞭觀察世界的“工具箱”,而不是“標準答案”。我非常欣賞作者對於“不確定性”的坦誠態度,很多論述都建立在承認世界本質上是模糊且多義的基礎之上。這是一種非常成熟的知識態度,它避免瞭對讀者的過度承諾,反而讓讀者感到被尊重。書中對觀察者在不同尺度下行為模式的差異化處理,也極具洞察力,無論是微觀個體還是宏觀係統的運作,作者都能找到貫穿其中的統一規律,但又不失對特殊性的關注。我感覺自己像是被一個經驗豐富的嚮導帶入瞭一片迷霧森林,他沒有急於指齣齣口在哪裏,而是教會我如何辨認苔蘚的方嚮、如何傾聽風的聲音,最終,齣口自然會顯現。

評分這本書給我帶來的最大衝擊,源於它對“被動接受”這一狀態的徹底解構。它不是一本關於“如何看得更清楚”的書,而是一本關於“你如何知道你正在看”的書。作者在探討感知與現實的邊界時,所使用的那種精準而富有張力的語言,常常使人屏息。我印象最深的是關於“反饋迴路的延遲效應”的論述,這直接解釋瞭為什麼許多看似閤理的決策,在執行層麵卻屢遭挫摺。這種對時間維度上信息流動的細緻觀察,是許多浮躁的“方法論”書籍所缺乏的深度。它要求讀者建立一種內在的校準機製,不斷地檢查自己的觀察工具是否依然鋒利且準確。總而言之,這是一部需要反復閱讀的著作,每次重溫都會因自身閱曆的增長而帶來新的理解層次,其價值在於構建瞭一個持久的、可供自我迭代的認知框架。

評分這本書初讀時,那種撲麵而來的信息密度和體係感,著實讓人有點措手不及。它不像那些輕快的、旨在提供即時滿足感的讀物,更像是一部需要沉下心來,反復咀嚼的學術著作,或者說,是一套構建復雜思維模型的藍圖。作者似乎並不滿足於停留在現象的錶層描述,而是深入挖掘瞭“觀察”這一行為背後的底層邏輯和哲學根基。我尤其欣賞它在界定“觀察者”身份時所采取的謹慎態度,這種審慎避免瞭將讀者簡單地歸類或框定,而是鼓勵讀者去審視自身在信息接收和處理過程中的主觀能動性與局限性。例如,書中探討瞭視角切換帶來的認知彈性,這點對我後期的工作方法論産生瞭微妙的積極影響,讓我開始警惕那種“一覽無餘”的自滿感。這本書的難點也恰恰在於此,它要求讀者具備一定的理論基礎和耐心,去跟上作者搭建的知識腳手架,一旦跨越瞭最初的門檻,後續的閱讀體驗就會變得豁然開朗,仿佛推開瞭一扇通往更深層理解的大門。

評分我必須坦白,這本書的閱讀體驗是分階段的。第一遍讀完,我可能隻抓住瞭其骨架,那些精妙的措辭和層層遞進的論證,大多被我以“知道這個意思”的方式草草略過。真正讓我感受到其價值的是在將書中的概念應用於實際場景之後。這本書的強大之處在於其超前的理論視野,它似乎預見到瞭未來信息處理將麵臨的挑戰。書中對“主動過濾機製”的詳盡剖析,讓我開始重新審視自己每天麵對的海量通知和郵件,那些曾經被視為效率工具的東西,在書中的對照下,反而顯得像是一種隱形的枷鎖。作者在行文中流露齣的那種冷靜、近乎冷酷的理性,有時會讓人感到一絲距離感,但這或許正是討論“觀察”這一中性行為時所必需的姿態。它不帶情感傾嚮,隻專注於機製的運作,這使得讀者必須自己為這些機製注入人性的考量。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有