具体描述

以下图片仅供参考 请以收到实物为准

用户评价

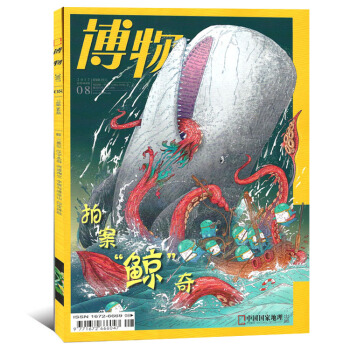

读完这本《博物杂志2017年6月》,我的脑海中仿佛进行了一次跨越时空的旅行,尽管它并非完全聚焦于我最初设想的“太阳系漫游”。让我印象最深刻的是其中关于古代文明与天文的章节。我一直认为,古代文明在早期对星空的观察与理解,与我们今天对宇宙的认知有着千丝万缕的联系。期刊中详细介绍了不同文明(例如古埃及、玛雅、中国古代)如何通过观察星象来计时、导航、甚至制定宗教仪式,这让我大开眼界。 特别是关于古巴比伦人如何精确计算金星运行周期的部分,让我惊叹于他们对数学与天文学的早期贡献。那些古老的智慧,在数千年后依然闪耀着理性之光,让我感受到人类文明在探索宇宙过程中的早期努力是何等不易。期刊将这些历史的碎片与现代的天文学发现串联起来,形成了一种奇妙的对比。它不仅仅是科普,更是一种历史人文的沉淀,让我意识到,我们今天对太阳系的了解,是建立在无数代人智慧积累的基础上的。这种“追根溯源”的叙述方式,比单纯介绍行星参数要更有深度和人文关怀。

评分读完这本《博物杂志2017年6月》,我深切地感受到,科学的魅力并不仅仅在于冰冷的数据和严谨的公式,更在于它能够引发我们对世界、对自身、乃至对宇宙的深刻思考。虽然我最初是带着“太阳系漫游”的期待来阅读的,但期刊的内容却将我的视野引向了更广阔的维度,让我看到了科学与人文、历史、哲学的交织。 期刊中关于“生命在宇宙中的位置”的探讨,让我反复咀嚼。它并没有直接回答“我们是否是宇宙中唯一的智慧生命”这样的终极问题,而是从天体物理学的角度,分析了形成生命所需条件的苛刻性,以及宇宙的浩瀚与多样性。这种“求知若渴”的开放式探讨,反而比直接给出答案更能激发读者的想象力。它让我从一个更加谦卑的视角去看待地球和人类,认识到我们在这无垠宇宙中的渺小,同时也更加珍视我们作为“地球人”的存在。这种既有科学深度,又不失人文温度的叙述方式,让我觉得受益匪浅。

评分作为一名对自然地理充满兴趣的读者,我一直对地球的形成和演变过程感到着迷。这本《博物杂志2017年6月》虽然标题提及“太阳系漫游”,但其内容却意外地将我的视野拉回了我们脚下的这片土地,并从中引申出更广阔的思考。期刊中关于地质构造与板块运动的描述,让我清晰地看到了地球表面的沧海桑田。 我尤其喜欢其中关于“大陆漂移”理论的讲解,作者用图文并茂的方式,生动地展示了曾经连在一起的大陆是如何逐渐分离,又如何塑造了如今的地貌。这种宏大的尺度感,让我对地球自身的“生命史”有了更深刻的理解。它让我意识到,我们熟悉的山川河流,并非一成不变,而是经历了漫长而剧烈的演变。更重要的是,期刊将这些地质过程与气候变化、生物演化联系起来,形成了一个完整的生态系统叙事。这种将微观的地理现象与宏观的地球演化史结合的方式,让我对“自然”有了更全面的认识,也更加珍视我们现在所拥有的自然环境。

评分一直以来,我对浩瀚的宇宙充满了好奇,而“太阳系漫游指南”这个名字,瞬间就勾起了我探索未知世界的渴望。收到这本《博物杂志2017年6月》期刊,我迫不及待地翻开。虽然我期望的是一场关于行星、卫星、小行星带的详细旅行,但期刊的编排却让我有了一种意想不到的惊喜。它并非直接带我“飞往”太空,而是从一个更宏观、更贴近我们生活的角度切入。 首先,我对期刊中关于地球生命起源与演化的部分留下了深刻印象。作者用一种非常生动且富有逻辑的语言,描绘了从简单的有机物到复杂生命的漫长历程。我尤其喜欢其中关于“极端微生物”的章节,它们在看似不可能生存的环境中蓬勃发展,让我对生命的韧性有了全新的认识。这不仅仅是科学知识的传递,更是一种对生命奥秘的哲学思考。期刊将这种宏大的生命演化史与我们当下所处的地球环境巧妙地联系起来,让我不禁思考,我们所居住的这个蓝色星球,在宇宙中是多么的独特而又脆弱。这种视角,虽然与我最初期待的“太阳系漫游”有所不同,却引发了我对生命本身更深层次的探索欲望,让我从一个全新的维度去理解“宇宙”。

评分我对各种形式的“指南”类书籍都抱有极大的兴趣,因为它们往往能提供一个清晰的框架,帮助我系统地了解一个复杂的议题。当我看到《博物杂志2017年6月》的标题时,我便立刻联想到一本详尽的太阳系旅行手册。然而,实际阅读下来,我发现它提供了一种更加“润物细无声”的科普体验,它并没有将我直接抛入冰冷的宇宙空间,而是从一个更加温暖、更加人性化的角度,引导我去思考。 我特别欣赏其中关于“人类对宇宙的想象与探索历程”的章节。它没有直接介绍行星的构成,而是讲述了哥白尼、伽利略等科学巨匠如何在时代背景下,凭借勇气和智慧挑战旧的宇宙观,一步步揭开宇宙的面纱。这种叙事方式,让我感受到了人类探索精神的伟大,也让我意识到,科学的进步并非一蹴而就,而是充满了曲折和艰辛。期刊通过讲述这些故事,成功地将抽象的科学概念与鲜活的人物精神联系起来,让我对宇宙的探索不再仅仅是数据的堆砌,而是充满了人文的温度和历史的厚重感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有