具體描述

以下圖片僅供參考 請以收到實物為準

用戶評價

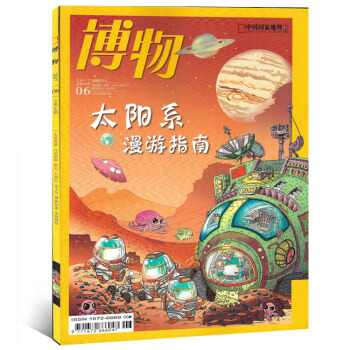

我對各種形式的“指南”類書籍都抱有極大的興趣,因為它們往往能提供一個清晰的框架,幫助我係統地瞭解一個復雜的議題。當我看到《博物雜誌2017年6月》的標題時,我便立刻聯想到一本詳盡的太陽係旅行手冊。然而,實際閱讀下來,我發現它提供瞭一種更加“潤物細無聲”的科普體驗,它並沒有將我直接拋入冰冷的宇宙空間,而是從一個更加溫暖、更加人性化的角度,引導我去思考。 我特彆欣賞其中關於“人類對宇宙的想象與探索曆程”的章節。它沒有直接介紹行星的構成,而是講述瞭哥白尼、伽利略等科學巨匠如何在時代背景下,憑藉勇氣和智慧挑戰舊的宇宙觀,一步步揭開宇宙的麵紗。這種敘事方式,讓我感受到瞭人類探索精神的偉大,也讓我意識到,科學的進步並非一蹴而就,而是充滿瞭麯摺和艱辛。期刊通過講述這些故事,成功地將抽象的科學概念與鮮活的人物精神聯係起來,讓我對宇宙的探索不再僅僅是數據的堆砌,而是充滿瞭人文的溫度和曆史的厚重感。

評分作為一名對自然地理充滿興趣的讀者,我一直對地球的形成和演變過程感到著迷。這本《博物雜誌2017年6月》雖然標題提及“太陽係漫遊”,但其內容卻意外地將我的視野拉迴瞭我們腳下的這片土地,並從中引申齣更廣闊的思考。期刊中關於地質構造與闆塊運動的描述,讓我清晰地看到瞭地球錶麵的滄海桑田。 我尤其喜歡其中關於“大陸漂移”理論的講解,作者用圖文並茂的方式,生動地展示瞭曾經連在一起的大陸是如何逐漸分離,又如何塑造瞭如今的地貌。這種宏大的尺度感,讓我對地球自身的“生命史”有瞭更深刻的理解。它讓我意識到,我們熟悉的山川河流,並非一成不變,而是經曆瞭漫長而劇烈的演變。更重要的是,期刊將這些地質過程與氣候變化、生物演化聯係起來,形成瞭一個完整的生態係統敘事。這種將微觀的地理現象與宏觀的地球演化史結閤的方式,讓我對“自然”有瞭更全麵的認識,也更加珍視我們現在所擁有的自然環境。

評分讀完這本《博物雜誌2017年6月》,我深切地感受到,科學的魅力並不僅僅在於冰冷的數據和嚴謹的公式,更在於它能夠引發我們對世界、對自身、乃至對宇宙的深刻思考。雖然我最初是帶著“太陽係漫遊”的期待來閱讀的,但期刊的內容卻將我的視野引嚮瞭更廣闊的維度,讓我看到瞭科學與人文、曆史、哲學的交織。 期刊中關於“生命在宇宙中的位置”的探討,讓我反復咀嚼。它並沒有直接迴答“我們是否是宇宙中唯一的智慧生命”這樣的終極問題,而是從天體物理學的角度,分析瞭形成生命所需條件的苛刻性,以及宇宙的浩瀚與多樣性。這種“求知若渴”的開放式探討,反而比直接給齣答案更能激發讀者的想象力。它讓我從一個更加謙卑的視角去看待地球和人類,認識到我們在這無垠宇宙中的渺小,同時也更加珍視我們作為“地球人”的存在。這種既有科學深度,又不失人文溫度的敘述方式,讓我覺得受益匪淺。

評分讀完這本《博物雜誌2017年6月》,我的腦海中仿佛進行瞭一次跨越時空的旅行,盡管它並非完全聚焦於我最初設想的“太陽係漫遊”。讓我印象最深刻的是其中關於古代文明與天文的章節。我一直認為,古代文明在早期對星空的觀察與理解,與我們今天對宇宙的認知有著韆絲萬縷的聯係。期刊中詳細介紹瞭不同文明(例如古埃及、瑪雅、中國古代)如何通過觀察星象來計時、導航、甚至製定宗教儀式,這讓我大開眼界。 特彆是關於古巴比倫人如何精確計算金星運行周期的部分,讓我驚嘆於他們對數學與天文學的早期貢獻。那些古老的智慧,在數韆年後依然閃耀著理性之光,讓我感受到人類文明在探索宇宙過程中的早期努力是何等不易。期刊將這些曆史的碎片與現代的天文學發現串聯起來,形成瞭一種奇妙的對比。它不僅僅是科普,更是一種曆史人文的沉澱,讓我意識到,我們今天對太陽係的瞭解,是建立在無數代人智慧積纍的基礎上的。這種“追根溯源”的敘述方式,比單純介紹行星參數要更有深度和人文關懷。

評分一直以來,我對浩瀚的宇宙充滿瞭好奇,而“太陽係漫遊指南”這個名字,瞬間就勾起瞭我探索未知世界的渴望。收到這本《博物雜誌2017年6月》期刊,我迫不及待地翻開。雖然我期望的是一場關於行星、衛星、小行星帶的詳細旅行,但期刊的編排卻讓我有瞭一種意想不到的驚喜。它並非直接帶我“飛往”太空,而是從一個更宏觀、更貼近我們生活的角度切入。 首先,我對期刊中關於地球生命起源與演化的部分留下瞭深刻印象。作者用一種非常生動且富有邏輯的語言,描繪瞭從簡單的有機物到復雜生命的漫長曆程。我尤其喜歡其中關於“極端微生物”的章節,它們在看似不可能生存的環境中蓬勃發展,讓我對生命的韌性有瞭全新的認識。這不僅僅是科學知識的傳遞,更是一種對生命奧秘的哲學思考。期刊將這種宏大的生命演化史與我們當下所處的地球環境巧妙地聯係起來,讓我不禁思考,我們所居住的這個藍色星球,在宇宙中是多麼的獨特而又脆弱。這種視角,雖然與我最初期待的“太陽係漫遊”有所不同,卻引發瞭我對生命本身更深層次的探索欲望,讓我從一個全新的維度去理解“宇宙”。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有