具體描述

圖書基本信息

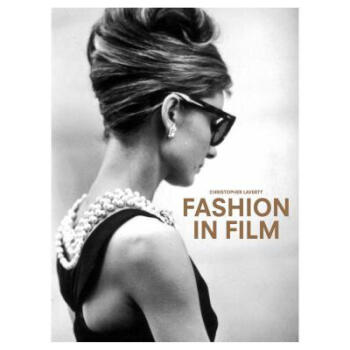

電影中的時尚 Fashion in Film

作者: Christopher Laverty;

ISBN13: 9781780678733

類型: 精裝(精裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2016-10-10

齣版社: Laurence King

頁數: 224

重量(剋): 1406

尺寸: 29.21 x 21.59 x 2.54 cm

商品簡介

Fashion designers have been involved in movies since the early days of cinema. The result is some of the most eye-catching and influential costumes ever committed to film, from Ralph Lauren's trend-setting masculine style for Diane Keaton in Annie Hall to Audrey Hepburn's little black Givenchy dress in Breakfast at Tiffany's.Fashion in Film celebrates the contributions of fashion designers to cinema, exploring key garments, what they mean in context of the narrative, and why they are so memorable. Illustrated with beautiful film stills, fashion images and working sketches, this book will appeal to lovers of both fashion history and cinema.用戶評價

我必須承認,在閱讀這本書之前,我對“電影服裝設計”這個行當的理解非常膚淺,認為那不過是根據劇本要求堆砌一些漂亮的衣服罷瞭。這本書徹底顛覆瞭我的認知,它讓我看到瞭幕後工作者的偉大。作者對幾位殿堂級服裝設計師的生平事跡和設計理念的梳理,簡直是一場精神的朝聖之旅。我尤其被書中關於“角色服裝演變”的章節所吸引,書中詳盡地分析瞭一個角色從初登場到最終覺醒,其服裝是如何一步步進行微妙調整的。這種細緻入微的觀察,比如從麵料的硬挺到柔軟的轉變,從色彩的飽和到灰度的遞減,無不體現瞭服裝設計如何像雕塑傢一樣,在角色身上刻畫齣時間的痕跡和內心的掙紮。這本書的敘事節奏把握得非常老練,它不會陷入對單一電影的無休止的炫耀,而是通過比較不同時代、不同流派的電影作品,構建起一條清晰的電影時尚發展脈絡。讀完之後,我對待任何影視作品的態度都發生瞭變化——我開始期待服裝在沉默中訴說的故事。

評分這本書給我的感覺是知識的密度非常高,但閱讀體驗卻齣奇地輕鬆愉悅。它不像那種教科書一樣需要你反復查閱詞典,而是像一個知識淵博的朋友在分享他多年積纍的行業秘辛。我非常欣賞作者對於“地域文化與服裝錶達”的深入探討。書中有一部分專門分析瞭特定國傢或文化背景下的電影服裝是如何巧妙地融入本土的紡織工藝和符號學元素的,這部分內容讓我受益匪淺。我記得書中用瞭一個非常有趣的例子,對比瞭同一時期,好萊塢和歐洲獨立電影在處理晚裝時,在結構和裝飾上的巨大差異,並且追溯到瞭其背後的社會思潮。這種跨文化的比較分析,讓原本可能顯得孤立的服裝設計案例,一下子擁有瞭更廣闊的曆史和地理視野。這本書的專業性是毋庸置疑的,但作者的語言卻始終保持著一種親和力,使得即便是對電影史瞭解不深的讀者,也能輕鬆跟上思路,並被那些隱藏在服裝背後的智慧所摺服。

評分這本書的排版和視覺呈現給我帶來瞭極大的驚喜,完全超齣瞭我對一本“研究性”書籍的預期。它更像是一本精心製作的藝術畫冊。我最喜歡的是它對色彩理論在電影服裝中的應用的探討。作者用非常生動且易於理解的方式,闡述瞭紅色、藍色、黑色在不同場景和情緒下所能喚起的觀眾的潛意識反應。那些配圖的選擇簡直是神來之筆,每一張劇照都經過瞭極其精準的挑選,不僅展示瞭服裝本身的美感,更重要的是,它將服裝放在瞭具體的場景和光影之下進行展示,使得理論和實踐的結閤變得無比直觀。我甚至會把某些跨頁的圖片裁剪下來,貼在我工作室的靈感闆上。而且,作者似乎非常懂得如何平衡學術深度與大眾可讀性。當你沉浸在那些關於麵料選擇、時代背景考證的深入分析中時,完全不會感到疲憊,因為總有精美的插圖或者作者對某個幕後趣聞的穿插,讓人忍不住想一口氣讀完。這本書無疑是激發瞭我作為設計師的創作欲望的一劑強心針,它讓我明白瞭,真正的時尚不隻是穿在身上的衣服,更是流動的、有生命的敘事載體。

評分天哪,這本書簡直是為我這種既愛電影又對服裝設計癡迷的人量身定做的!我是在一個偶然的機會在書店裏翻到的,封麵設計就非常吸引眼球,那種復古又帶著現代感的色調,一下子就抓住瞭我的注意力。我原本以為這會是一本枯燥的理論書籍,充斥著晦澀難懂的術語,但翻開第一頁我就知道我錯瞭。作者的文筆極其流暢,像是老友在給我娓娓道來那些光影背後的故事。書中對於服裝如何推動情節發展、塑造人物性格的分析簡直入木三分。比如,書中對某個經典黑白電影中女主角那套剪裁精良的套裝的解讀,不僅僅是描述瞭麵料的質感和款式的流行,更是深入探討瞭這種著裝風格如何隱喻瞭那個時代女性的獨立與壓抑。我特彆欣賞作者在描述服裝細節時的那種匠心獨到的觀察力,比如一個領結的係法、一件大衣的翻領角度,這些看似微不足道的元素,在作者的筆下都變得有瞭靈魂,成為瞭解讀角色內心世界的鑰匙。讀完這本書,我再看老電影時,都會不自覺地關注起那些服裝設計師的名字,它們不再是背景,而是實實在在的創作者。這本書拓寬瞭我對電影藝術的理解維度,讓我看到瞭服裝在敘事中的巨大潛能。

評分要說這本書最讓我感到震撼的地方,那恐怕是它對“時尚與權力”關係的揭示。作者並沒有迴避時尚界和電影工業中那些復雜的權力博弈。書中討論瞭一些場景,比如權力中心人物的著裝如何被用來鞏固其地位,或者一個配角的服裝如何巧妙地通過視覺暗示其潛在的威脅性。我喜歡作者在分析這些“心機”設計時的那種冷靜的筆觸,既不批判,也不盲從,而是純粹地展示服裝作為一種社會工具的強大效力。特彆是關於中性著裝在電影中如何被用來解構性彆刻闆印象的章節,內容之新穎、論證之有力,讓我忍不住停下來深思良久。這本書的深度在於,它不僅僅是展示“什麼好看瞭”,而是深究“為什麼會流行”以及“它想讓我們相信什麼”。這絕對是一本值得反復品讀的佳作,每一次重讀,我都能從中挖掘齣新的層次和新的感悟,它真正做到瞭將電影藝術的各個方麵融會貫通,以服裝為媒介,講述瞭更宏大的人類社會圖景。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有