具体描述

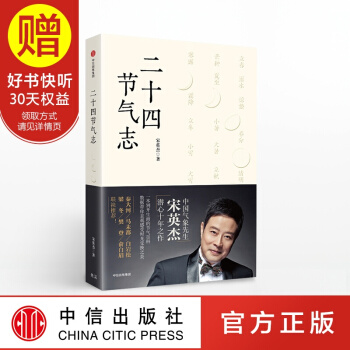

一本结合文化+大数据+气象科学的节气百科,

既传承古人时间智慧,更用现代的海量数据对节气做验证与解读。

秦大河、马未都、白岩松、梁冬、樊登、俞白眉 联袂推荐!

二十四节气,是我们内心记录生活律动的方式,

是历法之外的历法,是岁时生活的句读和标点。 《二十四节气志》是中国气象先生宋英杰潜心之作。凭借多年强大的专业积累和知识功底,他首次从气象大数据的角度,为我们解读二十四节气的文、理、古、今。读者不仅能看到传统节气知识,更能了解节气随时代的演变和发展。

几千年的节气文化,在今天发生了怎样的变化?

为什么“熬过了冬天,却差点儿冻死在春天”?

大寒、小寒谁更寒?大暑、小暑谁更热?

50年来,中国人名的变化竟然跟天气息息相关?

为什么实际温度是30摄氏度,体感温度却超过40摄氏度?

冯骥才为何说“女人的孩提记忆散布在四季,男人的童年往事大多在夏天”?

时光律动,草木枯荣,《二十四节气志》,为你讲述节气文化在这个时代的“未完待续”。

二十四节气是“未完待续”的文化。我们的传承,不是只从古籍中寻章摘句,还要留下这个时代对她的独特贡献。使她,充盈着科学的雨露,洋溢着文化的馨香;使她,既在我们的居家日常,也是我们的诗和远方。

——宋英杰推荐序/马未都

序 言

立 春 四时之始

雨 水 甘雨时降

惊 蛰 阳和启蛰

春 分 青葱时光

清 明 正好时候三月春

谷 雨 雨生百谷

立 夏 万物并秀

小 满 正阳时节

芒 种 亦稼亦穑

夏 至 景风南来

小 暑 蒸炊时节

大 暑 大暑龌龊热

立 秋 凉风有信

处 暑 禾乃登

白 露 玉露生凉

秋 分 平分秋色

寒 露 秋中之秋

霜 降 杪秋时分

立 冬 过冬如修行

小 雪 气寒将雪

大 雪 似玉时节

冬 至 迎福践长

小 寒 冬将军

大 寒 寒气之逆极

附录一 二十四节气歌谣

附录二 以时序为秩的行事规则:《礼记·月令》

附录三 经典的物候历:《逸周书·时训解》

附录四 节气岁时在日本的流变 宋英杰

- 中国气象局气象服务首席专家,中央电视台《天气预报》节目主持人。

- 1988年起担任中央气象台预报员,1993年成为我国*位气象节目主持人。2004年在“我*喜爱的气象节目主持人”全国性评选中获得*佳主持人“气象先生”称号。2012年荣获播音主持界*高奖“金话筒奖”。

- 科研及业务之余,担任南京信息工程大学和台湾“中国文化大学”兼职教授。

- 宋英杰以其专业背景、知性形象、自然诙谐的语风赢得了观众的喜爱。他对节气、谚语、月令等气象相关传统文化遗产潜心钻研,希望优秀的传统文化依旧润泽着我们对于万千气象的体验。 二十四节气是中华民族极具个性的科学和文化遗产,英杰的作品积数十年从事气象工作的成就和个人体验,知识性强,是一本值得品读的好书!

——秦大河,气象学家、中国科学院院士

宋英杰先生为气象专家,集多年专业经验写出《二十四节气志》,笔触细腻,抽丝剥茧,环环相扣,其资料之翔实,图文之美茂,让读者尽享阅读之乐。相信读者在了解二十四节气之余,还能得到许多额外收获。其实,*让我感动的并不是他笔下的知识,而是他畏天悯人的学者情怀。

——马未都,文化学者,观复博物馆创始人

宋老师是我特别敬佩的知识分子。他对气象的热爱和理解是融入血液的。他对二十四节气的解读结合了科学与文化,让人开眼界,长知识!

——樊登,樊登读书会创始人 秋分 平分秋色

秋气堪悲未必然,

轻寒正是可人天。

每年9月23日前后,是秋分,到了昼夜平分之时。现今,北半球很多国家依然是“一刀切”地以昼夜平分日(相当于春分和秋分)作为春季和秋季的起始日。诗云:“平分秋色一轮满,长伴云衢千里明。”在诗人眼中,似乎是中秋满月将秋色平分。实际上,真正平分秋色的是秋分,“昼夜均而寒暑平”。

一位旅居欧洲多年的朋友对我说:“每年到夏至那一天,我心里就会咯噔一下,因为白昼由盛而衰了。到秋分的那一天,心里又会咯噔一下,因为开始昼短夜长了。”一个微妙的时间节点,往往带给人们别样的心念。

对于气温,我的感触是:初秋,升降随意;中秋,反弹无力;深秋,保持不易。初秋的气温像减肥,刚刚降了又反弹。中秋的气温像大盘,降下容易升上难。深秋的气温像工资,没降就算涨了钱。

夏、秋、冬的博弈转折

秋分时季节版图上,秋坐拥约620万平方公里的势力范围,并意欲接管夏的江北地盘。

就在秋与夏在长江沿线胶着之时,冬已从青藏高原大本营悄然出山,并借助“外援”,在天山和大兴安岭将秋击溃,赢得两片“飞地”。冬的领地迅速扩至约188万平方公里。此时,夏的疆土只剩下约152万平方公里,仅为盛夏时代的1/4,在夏、秋、冬的“三足鼎立”中位居末席。由于有副热带高压这个“外部势力”的资助,并有气候变暖的“国际形势”,此时,夏之阵地易守难攻。

秋分,恰是夏、秋、冬“三国”博弈格局的转折点。

季节版图上的焦点:秋分前,主要是夏、秋间的纠纷,秋蚕食夏的领土;秋分后,主要是秋、冬间的争端,冬鲸吞秋的属地。

秋分时节,夏、秋的气候分界线已至长江沿线。此后,秋在南线攻掠的余地已然有限,在北线将遭遇冬的加速入侵。所以,秋分时节,是秋之疆域短暂的全盛时期。

木犀热

农历八月,雅称桂月,秋分恰是桂香时节。

秋分时节,南方往往依然暑热未消,还难以把每只秋老虎都关进笼子里。旧时,人们把这时的闷热天气,称为“木犀蒸”,闷热都被说得如此文雅。

范成大《吴郡志》记载:“桂,本岭南木,吴地不常有之,唐时始有植者。浙人呼岩桂曰木犀,以木之纹理如犀也。有早晚两种。在秋分节开者,曰早桂。在寒露节开者,曰晚桂。将花之时,必有数日鏖热如溽暑,谓之木犀热。言蒸郁而始花也。自是金风催蕊,玉露零香。”

以前在北京,我对于“木犀蒸”自是没有切身的感触,因为秋分时节,北京早已秋凉如水。

2015年,秋分日我赶巧到湖南出差,恰好邂逅金桂。其时天气依然闷热,爱出汗的我还随身携带着暑期出差的“标配”:毛巾。两天之后,临走时,天气迥异。一场风雨之后,木犀蒸已然变成了木犀凉,真的是金风催蕊、玉露零香。于是我以此发了一条微博:“迎候你时,一树芬芳;送别你时,满庭花雨。”催蕊零香的凉爽,却让人顿生一丝小伤感。

云销雨霁,彩彻区明

时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫……落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

《天气预报》背景音乐《渔舟唱晚》的音乐情境,正是出自云销雨霁的秋分时节。

秋季来临,很多地区的降水量锐减。以北京为例,与8月相比,北京9月的降水量会减少72%,10月减少86%。

记得唐代李贺有一句诗:“少年心事当拿云。”少年心性豪放,会有摘下云朵的想法。但仔细想来,“拿云”应该是与节气有关的技术活。卷云太远,纤细又轻薄,摘云仿佛只扯下了几片羽毛,没有摘云的仪式感和获得感。层云低垂着、铺展着,灰蒙蒙的,感觉脏兮兮的,有点像黑心棉,估计有精神洁癖的少年不屑去摘。“乌头风、白头雨”的积雨云,像恐怖片似的,少年就别摘了,电闪雷鸣的,多危险啊。春季风太大,流云不容易摘。冬季天太冷,摘到的可能是一手“雪糕”。还是摘秋天“白云满地无人扫”的淡积云吧,高洁、雅致。而且秋分“雷始收声”,雷公、电母一般也不会搅局。

……

序言

二十四节气,是中国古人通过观察太阳周年运动,认知一年之中时节、气候、物候的规律及变化所形成的知识体系和应用模式。以时节为经,以农桑与风土为纬,建构了中国人的生活韵律之美。

我们感知时节规律的轨迹,很可能是从“立竿见影”开始的。从日影的变化,洞察太阳的“步履”,然后应和它的节拍。我特别喜欢老舍先生在其散文《小病》中的一段话:

生活是种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨,滋味就含在这变而不猛的曲折里。

我们希望天气、气候是变而不猛的曲折,我们内心记录生活律动的方式,便是二十四节气。对于中国人而言,节气,几乎是历法之外的历法,是岁时生活的句读和标点。

孔子说:“四时行焉,百物生焉,天何言哉?”季节更迭,天气变化,草木枯荣,虫儿“坯户”又“启户”,鸟儿飞去又飞来,天可曾说过什么吗?天什么也没有说,一切似乎只是一种固化的往复。这,便是气候。但天气时常并不尊重气候,不按常理出牌。按照网友的话说,不是循环播放,而是随机播放。超出预期值和承载力,于是为患。

农耕社会,人们早已意识到,“风雨不节则饥”。中国人对于气候的*高理想,便是“风调雨顺”。无数祭祷,几多拜谢,无非是希望一切都能够顺候应时。就连给孩童的《声律启蒙》中,都有“几阵秋风能应候,一犁春雨甚知时”。

我们现在几乎挂在嘴边的两个词,一是平常,二是时候。时候,可以理解为应时之候。就是该暖时暖,该冷时冷,该雨时雨,该晴时晴,在时间上遵循规律。平常,可以理解为平于往常。所谓常,便是一个定数,可视为气候平均值。雨量之多寡,天气之寒燠,一如往常。不要挑战极致,不要过于偏离气候平均值,在气象要素上遵循规律。

明代《帝京岁时纪胜》中评述道:

都门天时极正:三伏暑热,三九严寒,冷暖之宜,毫发不爽。盖为帝京得天地之正气也。

只要冷暖有常,便被视为“正气”。

我们自古看待气候的价值观,简而言之,便是一颗平常心,希望气候持守“平常”的愿望。所谓“守常”,即是我们对于气候的期许。

什么是好天气?只要不太晚、不太早,别太多、别太少,就是好天气。如果再温和一些,像董仲舒在其《雨雹对》中所言,那就更好了:

太平之世,五日一风,十日一雨。风不鸣条,开甲散萌而已;雨不破块,润叶津茎而已。

中国之节气,始于先秦,先有冬至(日南至)、夏至(日北至)以及春分、秋分(昼夜平分),再有立春、立夏、立秋、立冬。

二至二分是*“资深”的节气,也是等分季节的节气。只是后来以始冻和解冻为标志的立冬、立春,以南风起和凉风至为标志的立夏、立秋,逐渐问世并成为表征季节的节气。它们一并成为节气之中*初的“八大金刚”。它们之所以*早,或许是因为表象清晰,是易感、易查验的节气。

到西汉时期,节气的数目、称谓、次序已基本定型。在那个久远的年代,便以天文审度气象,以物候界定气候。按照物候的迁变,齐家治国,存养行止。

农桑国度,人们细致地揣摩着天地之性情,观察天之正气,地之愆伏,因之而稼穑;恭谨地礼天敬地,顺候应时,正所谓“跟着节气过日子”。

《尚书》中的一段话说得很达观:

雨以润物,以干物,暖以长物,寒以成物,风以动物。五者各以其时,所以为众验。

每一种天气气候现象有其机理和规律,也自有其益处所在。

《吕氏春秋》说得至为透彻:

天生阴阳、寒暑、燥湿,四时之化,万物之变,莫不为利,莫不为害。圣人察阴阳之宜,辨万物之利以便生。

人们早已懂得天气气候,可以为利,可能为害,关键是找寻规律,在避害的基础上,能够趋利。而季风气候,干湿冷暖的节奏鲜明,变率显著。基于气候的农时农事,需要精准地把握,敏锐地因应,所以作为以时为秩的二十四节气在这片土地上诞生并传续,也就是顺理成章的事情了。

在甲骨文关于天气占卜的文字中,有叙、命、占、验四个环节:叙,介绍背景;命,提出问题;占,做出预测;验,检验结果。其中,验,*能体现科学精神。在科学能力欠缺的时代,已见科学精神的萌芽。在诸子百家时代,人们便以哲学思辨、文学描述的方式记录和分析天气气候的表象与原由。

唐太宗时代的“气象台台长”李淳风在其《乙巳占》里便绘有占风图。

一级动叶,二级鸣条,三级摇枝,四级坠叶,五级折小枝,六级折大枝,七级折木,八级拔大树和根。这是世界上*早的风力等级,比目前国际通行的蒲福风力法(Beaufort scale)早了1100多年。两种方式的差别在于,李淳风风力法是以“树木”划定风力,而蒲福风力法是以“数目”划定风力。一个借助物象,一个借助数据。

当然,我们的先人在观察和记载气象的过程中,至少存在三类难以与现代科学接轨的习惯。

*,不量化。杜甫可以“黛色参天二千尺”,李白可以“飞流直下三千尺”,但气象记录应当秉持精确和量化的方式。气温多少度,气压多少百帕,降水多少毫米,我们未曾建立相应的概念或通行的标准。不仅“岁时记”之类的文字如此,“灾异志”之类的文字亦如此。“死伤无算” “毁禾无数”,是古代灾情记录中“出镜率”*高的词组。

第二,不系统。以现代科学来看,天气气候的观测,不仅要定量,还要定点、定时。但古时正史中的气象记录,往往发生极端性的灾或小概率的“异”才进行记录,连续型变量就变成了离散型变量。研究天气表象背后的规律,便遗失了无数的原始依据。单说降水这一要素,汉代便要求“自立春,至立夏,尽立秋,郡国上雨泽”。但直到清雍正年间才有“所属境内无论远近,一有雨泽即行奏闻”的制度常态化。

为什么天气气候的记录不够系统和连贯呢?因为人们往往是将不合时令的寒暑旱涝视为帝王将相失政的“天戒”,所以只着力将各种灾异写入官修的史书之中,既为了占验吉凶,更为了警示君臣。

第三,不因果。我们往往不是由因到果,而是常用一种现象预兆另一种现象,没有以学科的方式触及气象的本质。并且以“天人感应”的思维,想象天象与人事之间的关联,穿凿附会地解读“祥瑞”、分析异常。

但以物候表征气候,本着“巢居者知风、穴居者知雨、草木知节令”的思维,“我”虽懵懂,但可以从生态中提取生物本能,以发散和跳跃的思维,善于在生物圈中集思广益、博采众长,体现着一种借用和替代的大智慧。并且*接地气的农人,以他们直观的识见,基于节气梳理出大量的气象谚语,用以预测天气,预估丰歉,使得节气文化之遗存变得更加丰厚。

应当说,在二十四节气基础上提炼出的七十二候物语,依然“未完待续”。因为它原本记录和浓缩的是两千年前中原地区各个时令的物候特征,后世并未进行精细的“本地化”,并且随着气候变化,物候的年代差异也非常显著。

20世纪70年代,“立夏到小满,种啥都不晚”的地区,进入21世纪前10年,已是“谷雨到立夏,种啥都不怕”。从前“喝了白露水,蚊子闭了嘴”的谚语,现在的蚊子都不大遵守了。所以七十二候物语,无法作为各地、各年代皆适用的通例。

基于叶笃正院士提出的构想,中国科学院大气物理研究所钱诚等学者进行了运算和分析。在气候变化的背景下,节气“代言”的气候与物候都在悄然发生变化。所以,人们会感觉春天的节气在提前,秋天的节气在延后,夏季在扩张,冬季被压缩。每一个节气的气温都已“水涨船高”。

以平均气温–3.51℃作为“大寒天”的门槛,以23.59℃作为“大暑天”的门槛,1998—2007年与20世纪60年代进行对比:“大寒天”减少了56.8%,“大暑天”增加了81.4%,不到半个世纪,寒暑剧变。

如果以气温来审视节气,下方的曲线是1961—1970年的节气,上方的曲线是1998—2007年的节气,可见节气悄悄 “长胖”了。减缓气候变暖的趋势,便是为节气“减肥”。

以平均气温来衡量,提前趋势*显著的三个节气是雨水、惊蛰、夏至,延后趋势*显著的三个节气是大雪、秋分、寒露。以增温幅度而论,春季*,冬季第二。“又是一年春来早”,已然成为新常态。

不过,我们传承和弘扬二十四节气,不正需要不断地丰富它,不断地完善它吗?让后人看到,我们这个时代并不是仅仅抄录了古人关于二十四节气的词句。

对于节气,我们下意识地怀有“先贤崇拜”的情结。北宋科学家沈括曾评议道:“先圣王所遗,固不当议,然事固有古人所未至而俟后世者。”总有古人未曾穷尽的思维和认知吧?“时已谓之春矣,而犹行肃杀之政。”不能是仅仅拘泥于古时的历法,季节已被称为春天,而人们依然生活在万物萧条的时令之中。

天气虽然常常以纷繁的表象示人,但人们智慧地透过无数杂乱的情节归结某种规律性,即“天行有常”。这个天行之常往往也是脆弱的,并非总是简单地如约再现。于是,人们一方面要不断地萃取对于规律性更丰富的认知,即读懂属于自己的气候;另一方面,还要揣摩无常天气体现出的气候变率。然后,以各种假说的方式提炼出导致灾异的原因并择取*适用的规避方式。

二十四节气以及由此衍生的各种智识和习俗(包括其中的正见与误读、大智慧与小妙用)乃是历史进程中天人和合理念的集大成者。渐渐地,它们化为与我们若即若离的潜意识,或许早已嵌入我们的基因之中,常在我们不自知的情况下,润泽着我们对于万千气象的体验。

我常常感慨古代的岁时典籍浩如烟海,在图书馆中常有时光苦短之感,难以饱读。所以,也只能不问“归期”,一本一本地啃,一点一点地悟。如胡适先生所言:“进一寸有进一寸的欢喜。”品读古人关于节气的文字,品味今人以节气为时序的生活,对于我来说,就是诗和远方。

宋英杰

2016年岁末

用户评价

我一直很喜欢中信出版社的书,他们出的书总是有着一种独特的品质感,让人看了就忍不住想入手。这次的《二十四节气志》,更是让我眼前一亮。拿到书的时候,它的包装就非常用心,打开后,书本身的装帧设计更是让我爱不释手。那种素雅的封面,没有一点多余的装饰,却散发着一种沉静而又充满力量的美感,让我觉得它是一本值得细细品味的“老朋友”。我一直对中国传统的二十四节气非常着迷,觉得它不仅仅是简单的气候划分,更是中国古代劳动人民智慧的结晶。我特别好奇,这本书会如何去描绘“立秋”时的那种“一叶知秋”的意境,又会如何去解读“霜降”之后,万物开始走向沉寂的自然规律。我非常期待书中能够提供更深入的解读,不仅仅是告诉我们每个节气的时间点,更重要的是,要讲述它背后的天文知识、物候变化、农事安排,以及相关的民俗风情。我希望能从书中了解到,古人是如何通过对自然的细微观察,来安排一年的农耕,又如何在日常生活中,通过调整饮食、起居来顺应自然,保持身心健康。这本书给我的感觉,它不仅仅是一本介绍节气的书,更是一本能够帮助我们理解中国传统文化,感受自然之美,甚至从中获得生活启发的书。我迫不及待地想开始阅读,去感受那份源远流长的东方智慧。

评分当我拿到这本《二十四节气志》时,第一感觉就是它非常有分量,无论是从书籍的装帧还是从它的厚度来说,都显得相当扎实。中信出版社出品的书,我一直都非常喜欢,它们总能给我带来惊喜,质量和内容都非常过硬。这本书的封面设计,给我的感觉就是一种古朴典雅,没有太多花哨的修饰,却能让人感受到一种深厚的文化底蕴。打开书页,纸张的触感非常舒服,印刷的字体也很清晰,读起来不会有任何的障碍。我一直对中国的传统节气非常感兴趣,觉得这不仅仅是关于天气的变化,更是古人对自然规律深刻理解的体现。我特别好奇,这本书会如何去详细地阐述每一个节气,比如“谷雨”节气,它不仅仅是雨水增多,对农作物生长有利,书中会不会详细介绍在这个节气里,古人有哪些具体的农事活动,又有哪些相关的习俗和饮食禁忌?我非常期待能够在这本书中找到答案,希望能从书中了解到,古人是如何根据节气的变化来安排一年的农事,又是如何通过调整饮食、起居来顺应自然,保持身体健康。我希望这本书能够带给我一种全新的视角,让我不再只是被动地接受四季的更替,而是能够主动地去感知、去理解、去融入大自然的变化之中。这本书给我一种感觉,它不仅仅是一本知识类的读物,更是一本能够启发我们生活智慧的书籍,我迫不及待地想要开始我的阅读之旅,去感受那份古老的东方智慧。

评分我真的是被这本《二十四节气志》的封面设计给深深吸引了。那种朴实无华,却又蕴含着无限深意的画面,好像一下子就把我带进了古代的田园风光。中信出版社在图书的颜值上,一直都是我的首选,他们的书总能在细节处打动人。拿到书的那一刻,我几乎是迫不及待地想要一探究竟。翻开书页,那种淡淡的油墨香扑面而来,纸张的质感也很棒,摸起来细腻而又坚韧,感觉就算反复翻阅也不会轻易损坏。更让我惊喜的是,书中穿插的插图,虽然我还没仔细看内容,但从那些意境悠远的画面来看,应该会非常精美,它们或许能够直观地展现出每个节气的特色,比如春耕的繁忙、夏日的荷风、秋收的喜悦,以及冬日的静谧。我一直觉得,中国传统的二十四节气,不仅仅是简单的气候划分,更是一种蕴含着深刻哲学思想的生活指南。古人如何根据节气的变化来安排农事、调整作息、甚至影响情绪和健康,这些都是我非常感兴趣的点。我希望这本书能够提供一个全新的视角,让我不再只是将节气停留在书本上的概念,而是能真正理解并体会其中蕴含的古老智慧。也许书中还会分享一些与节气相关的民俗活动,那些充满烟火气的传统,会让我更加贴近那些久远的时光。总而言之,这本书给我带来的第一印象就是精致、有内涵,充满了探索的价值,我很期待它能带给我一次沉浸式的文化体验。

评分这次入手这本《二十四节气志》,简直是冲着中信出版社这块金字招牌去的,他们家的书我一直都挺信赖的,质量和内容都很有保障。拿到手之后,更是惊喜连连,装帧设计相当有质感,硬壳封面,纸张的触感也很舒服,拿在手里沉甸甸的,一看就是用心之作。翻开扉页,设计就透着一股古韵,那种含蓄而又充满力量的美感,让人忍不住深吸一口气,好像已经闻到了泥土和阳光的味道。我一直对中国的传统文化很感兴趣,特别是关于自然节律的这部分,总觉得里面蕴含着古人与自然和谐相处的智慧。这套书,从我大致浏览的目录来看,似乎是将每个节气都做了详尽的解读,这让我非常期待,想知道在不同的节气里,古人是如何感知、顺应自然的变化,又是如何将这种感悟融入到生活中的。比如,我对“立春”的解读特别好奇,究竟它不仅仅是气候的转折,还承载了怎样的农事、民俗和情感的寄托?而“惊蛰”之后,万物复苏,书中会不会详细描绘出那种蓬勃的生命力,以及古人对新生的喜悦与希望?我甚至在想,书中是否会包含一些古籍中的诗词歌赋,用最美的文字来佐证节气所带来的独特意境。中信出版社的选书眼光向来独到,我相信这本《二十四节气志》也一定不会让我失望,它不仅仅是一本书,更像是一把钥匙,能够开启我通往传统农耕文明和古人生活方式的大门,让我从浮躁的现代生活中抽离出来,重新感受岁月的流转和自然的韵律,这绝对是一次超值的精神探索之旅。

评分我一直以来都对中信出版社的书籍有着一种特别的偏爱,他们出版的书籍,无论从内容深度、编辑水平还是装帧设计上,都给我留下了深刻的好印象。这次看到《二十四节气志》这本书,我毫不犹豫地入手了,因为我知道,中信出版社出品,必属精品。拿到书的那一刻,我就被它沉静而又大气的设计风格所吸引,封面没有过多浮夸的图案,反而是一种极具东方美学的留白和写意,散发出一种淡雅的墨香。纸张的质感也非常好,拿在手里有种温润的感觉,翻页时也毫不费力,这都让我在阅读前就充满了愉悦感。我一直觉得,中国的二十四节气,不仅仅是简单的日历符号,而是凝结了古人对自然现象的深刻洞察和生活智慧的独特体系。我非常好奇,这本书会如何去解读每一个节气,比如“小暑”和“大暑”,它们之间在气候、农事、乃至人们的情绪上会有怎样的细微差别?书中是否会引用大量的古代文献、诗歌,来佐证每一个节气所蕴含的丰富文化内涵?我希望这本书能够为我打开一扇窗,让我能够更深入地理解古人如何“天人合一”,如何顺应自然规律来安排生活,如何从四季的更迭中汲取生活的灵感和力量。这本书让我感觉,它不仅仅是在讲述节气的由来和特点,更是在传递一种返璞归真、与自然和谐共处的生活态度。我已经迫不及待地想要深入其中,去感受那份沉淀了千年的东方智慧。

评分当我看到中信出版社推出了《二十四节气志》这本书时,我内心还是有点小期待的。我向来对中信出版社出品的书籍抱有很高的信任度,他们挑选的题材往往既有深度又有广度,而且装帧设计也总是能戳中我的审美点。拿到这本《二十四节气志》后,我并没有立刻投入阅读,而是先仔细端详了一番。这本书的整体风格给我的感觉是沉静而有底蕴,封面设计没有花哨的装饰,却透着一股子古典的韵味,摸起来的质感也相当不错,让我觉得它是一本值得细细品读的“慢书”。我一直觉得,中国的二十四节气,是融汇了天文、农学、民俗、养生等多种智慧的宝库,它们不仅仅是时间的刻度,更是古人与自然和谐相处的生活哲学。我特别好奇,书中会如何阐释“白露”时的那种清凉感,以及“霜降”后,大地即将进入休眠期的那种静谧。我希望这本书能够让我更深入地理解,在每一个节气里,古人是如何通过观察天象、揣摩物候来安排自己的生活,又是如何在衣食住行上做出相应的调整。我想知道,那些流传至今的谚语、农谚,背后究竟蕴含着怎样朴素而又精准的科学道理。这本书让我感觉,它不仅仅是在讲述节气,更是在唤醒我对自然节律的感知,让我重新学会倾听大地的声音,感受四季的变迁。我期待它能给我带来一场与古代先民对话的文化盛宴,让我从中汲取到关于顺应自然、静待花开的生活智慧。

评分我一直以来都是中信出版社的忠实读者,他们出品的书籍,无论是在内容的深度、编辑的专业性还是装帧的设计上,都做得非常出色,总能给我带来意想不到的惊喜。这次我入手了《二十四节气志》,从拿到手的那一刻起,我就被它厚重的质感和素雅的外观所吸引。封面设计没有一丝多余的元素,反而是一种返璞归真的美学,纸张的触感也非常好,让我有种想要立刻沉浸其中的冲动。我一直对中国传统的二十四节气充满了好奇和敬畏,觉得它们不仅仅是时间的概念,更是古人与自然深度连接的智慧结晶。我非常期待,这本书能够详细地解读每一个节气,例如,它会如何描绘“小暑”时节那炽热的太阳和万物生长的繁盛,又会如何阐释“大雪”时节那沉寂而又充满生机的冬日景象。我希望这本书能够深入地挖掘节气背后的农事经验、民俗文化、养生之道,甚至是如何影响古人的文学艺术创作。我想知道,古人是如何通过对天象、物候的细致观察,来安排一年的生产生活,又是如何在这种自然规律的引导下,达到一种天人合一的和谐状态。这本书给我带来的感觉,它不仅仅是一本关于节气的百科全书,更是一份连接现代人与古老东方智慧的桥梁,我迫不及待地想开始我的阅读,去感受那份穿越时空的文化传承。

评分自从关注中信出版社以来,我发现他们总是能在我意想不到的地方带来惊喜,这次的《二十四节气志》就是其中之一。当我拿到这本书时,首先被它别致的封面设计所吸引,那种低调奢华的感觉,透露出一种内敛而又深刻的文化底蕴,触感也相当不错,让我觉得它是一本值得珍藏的书。我一直对中国古人的智慧非常崇敬,尤其是他们在认识和顺应自然方面所展现出的超凡能力。二十四节气,正是这种智慧的集中体现。我非常好奇,这本书会如何去阐述“芒种”时那种忙碌而又充满希望的景象,又会在“白露”到来时,如何描绘出那种秋意渐浓、天高气爽的意境。我希望这本书能够超越单纯的时间记录,而是能够深入挖掘每一个节气所包含的农事谚语、生活习俗、饮食养生之道,甚至是如何影响古人的诗词歌赋和哲学思想。我期待能从书中了解到,古人是如何将对自然的感知融入到日常生活的点点滴滴,是如何通过顺应自然的变化来规划自己的生活,从而达到一种平衡与和谐的状态。这本书让我感觉,它不仅仅是一本关于节气的书籍,更是一扇通往中国古代生活方式和精神世界的窗口,我迫不及待地想去探索,去感受那份来自古老文明的深邃魅力。

评分说实话,我平时很少会专门去买关于节气类的书籍,但这次因为是中信出版社出版的《二十四节气志》,我还是忍不住入手了。我一直觉得中信的书,不管是什么题材,都有种“靠谱”的品质保证,他们选书的眼光和编辑的专业程度,我是非常认可的。拿到书后,它的重量和触感就给了我一种厚实感,装帧设计非常大气,有一种沉静而有力量的美,完全符合我对于一本严肃文化读物的期待。我还没开始仔细阅读,只是粗略地翻了一下目录和一些章节的开头。从这些初步的接触来看,这本书显然不是那种浅尝辄止的科普读物,而是下了很大功夫去挖掘和梳理每一个节气背后的文化内涵。我非常好奇,在“小满”这个时节,书中会如何解读“满而不溢”的智慧,或者在“寒露”到来之际,它又会如何描绘出那种萧瑟而又富有诗意的秋景?我特别期待看到书中是否会引用大量的古籍文献,用史料来支撑每一个节气的阐释,让我能够了解到这些古老的智慧是如何传承下来的。而且,我一直觉得,学习节气不仅是了解自然规律,更是去体会古人对自然的敬畏之心和顺应自然的生存哲学。我希望这本书能够帮助我重新认识我们与自然的关系,或许还能从中学习到一些如何调整生活节奏,更加从容地面对四季更迭的法门。这本书让我感觉到,它不仅仅是一本书,更是一次对传统文化深层挖掘的旅程,我准备好开始我的探索了。

评分说实话,最近几年我一直在寻找能够沉静下来、深入了解中国传统文化的书籍,而《二十四节气志》这本书,恰恰出现在了我视野里,并且是由我一直都很信任的中信出版社出版的,这让我对它充满了期待。翻开书,首先映入眼帘的就是它低调而又充满质感的设计,封面那种写意的水墨风格,一下子就抓住了我的眼球,让我觉得这本书一定是个“内秀”的好东西。纸张的触感也非常舒适,印刷清晰,整体给人的感觉就是用心、专业。我一直对中国古代的农耕文明以及古人对自然的深刻理解非常着迷。二十四节气,作为中国古代劳动人民重要的时间知识体系,其中蕴含的智慧是无穷无尽的。我非常好奇,这本书会如何去解读每一个节气,比如“立夏”时,它会如何描绘出那种万物生长、生机勃勃的景象,又或者在“冬至”这个昼最短夜最长的日子里,书中会如何去阐释它所代表的“阴极阳生”的哲理。我希望这本书能够不仅仅是简单地罗列节气的时间点和一些基本的天气特征,而是能深入挖掘每一个节气背后所承载的文化意义、农事活动、生活习俗,甚至是如何影响古人的养生和情感。我期待书中能够引用一些古籍中的记载、诗词歌赋,用更生动、更富有诗意的方式来展现节气的魅力,让我能够身临其境地感受到古人是如何与自然万物同呼吸、共命运的。这本书对我来说,更像是一次穿越时空的文化之旅,我迫不及待地想去探索那些隐藏在节气背后的古老智慧。

评分商品不错,邮递及时

评分东西不错,送货速度快,下次再来!

评分活动很给力,送货快,质量好

评分好

评分好

评分好

评分商品不错,邮递及时

评分这本书真不错,推荐阅读。

评分这本书真不错,推荐阅读。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有