![教學原理[修訂版]](https://pic.tinynews.org/16025406/rBEHZlBBvqMIAAAAAAARc2Ns7iAAAA-kgJFj8QAABGL930.jpg)

具体描述

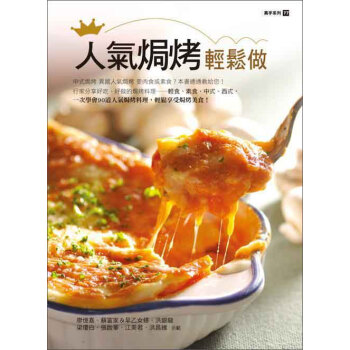

内容简介

《教學原理》包含對理論、研究、計畫、技術、實施等多層面的內容組合。以三大篇十八章為架構,包括:緒論篇四章、應用篇十章、精進篇四章;其中以應用篇的內容為主軸,將教學計畫和實施建立在「目標--教學--評量」的理論架構上,並以介紹多樣的教學方法和班級經營策略為主。本書為國內第一部以教育科學方法闡釋應用性教育學的專書,兼顧最新教學理論與實務,與時俱進,是目前「教學法」領域最值得採用的大學教科書。前言/序言

用户评价

这本书简直是教育领域的一股清流,让我这个常年在教学一线摸爬滚打的老教师都忍不住要为它点赞。初捧此书,就被它严谨而又不失生动的笔触所吸引。它不是那种干巴巴的理论堆砌,而是真正深入到了教学实践的核心。书中对“如何激发学生的学习兴趣”这一亘古难题,提出了许多耳目一新的解决方案。比如,它详细阐述了一种基于“情境构建”的教学模型,不同于传统的“知识灌输”,而是强调在高度仿真的学习环境中,让学生主动去探索和发现规律。我尝试在我的高阶课程中引入了其中的几个小技巧,比如“角色扮演式辩论”和“跨学科项目整合”,效果立竿见影,学生们的参与度和思考深度都有了显著提升。更让我欣赏的是,作者并未止步于宏大的理论叙事,而是配有大量的案例分析和教学设计模板,这些“工具箱”式的资源,对于我们一线教师来说,简直是雪中送炭。它教会我的,不是“教什么”,而是“怎么教得更有效率、更有温度”。这本书无疑为我重新审视和优化我自己的教学风格,提供了一个强有力的理论支撑和实践指南。

评分我是一名退休后依然热衷于社区教育的志愿者,主要面向成人学习者。起初我担心这本书的视角会过于聚焦于中小学教育,但事实证明我的顾虑是多余的。这本书的“原理”部分具有惊人的普适性。它对“动机维持”和“迁移学习”的讨论,对于组织成人培训项目尤为宝贵。成人学习者往往带着特定的目标和既有的知识结构进入课堂,这本书提供的“支架搭建”技术和“基于任务的学习(TBL)”模型,完美契合了成人学习的特点。我尝试用书中提到的“目标倒推法”来设计我们的职业技能提升工作坊,效果令人振奋,学员们反馈的学习路径更清晰,学习效率也明显提高。这本书的语言风格是内敛而有力量的,它不追求花哨的修辞,而是用最精准的学术语言,直击教育领域最核心的痛点,对于渴望提升成人教育实效的实践者来说,是一本不可多得的宝典。

评分这本书的编排布局堪称教科书级别的典范。它没有采取传统的章节递进模式,而是以“问题导向”为核心,每一个单元都围绕一个重大的教学难题展开深入的剖析和解答。这种设计极大地提高了阅读的代入感和解决问题的紧迫性。我尤其欣赏它在探讨“教师自我效能感”那一节的叙述方式。它没有用空泛的鼓励来敷衍,而是给出了基于行为科学的自我效能提升路径图,包括如何进行“小胜利积累”和“归因模式重塑”。这对于许多深陷职业倦怠的教师群体来说,提供了切实可行的“心理急救”方案。此外,书中对“文化敏感性教学”的讨论,也极其到位,它提醒我们,任何教学原理都必须在特定的文化土壤中进行本土化处理,这一点在多元文化背景下教学的今天尤为重要。这本书,与其说是一本理论著作,不如说是一套经过精心打磨的、面向未来教育的“操作手册”。

评分对于一个刚踏入教育研究领域的年轻学者而言,这本书无疑是打开新世界的一把钥匙。它的理论深度令人敬畏,但其最大的价值在于其强大的“跨学科整合能力”。它巧妙地将心理学中的“发展阶段理论”、社会学中的“群体动力学”与教育技术学的最新进展融为一炉,构建了一个极具前瞻性的教学理论框架。我特别关注了其中关于“数字时代学习者特征重塑”的章节,作者对当前Z世代学习者认知习惯的洞察入木三分,并基于此,提出了对传统“讲授法”的颠覆性重构建议。这对于我们正在筹备混合式学习课程的团队来说,提供了至关重要的理论基础和方向指引。它并非简单地罗列技术工具,而是深入探讨了技术如何重塑学习的本质,这才是真正的洞察力所在。读完后,我的研究课题有了更明确的靶向性,不再是零散的探索,而是有了一张清晰的、高分辨率的理论地图。

评分说实话,我原本对这类“原理”类的书籍抱持着一种审慎的态度,总觉得它们要么过于理想化,要么就是对经典理论的重复阐述。然而,这本著作彻底颠覆了我的认知。它的结构设计极其精妙,逻辑链条环环相扣,从教育哲学的根基出发,逐步深入到认知科学的微观层面,最后落脚于课堂教学的具体操作。尤其值得称道的是,它对“形成性评价”的论述,达到了一个前所未有的深度。书中细致地剖析了评价的多种维度,并提供了一套系统的、可操作的“即时反馈机制”构建方法。我过去常常陷入“教完就完了”的误区,但这本书让我明白,评价本身就是一种更高级的教学行为。它指导我如何设计那些能够真正捕捉学生思维过程的评估工具,而不是仅仅关注最终分数的高低。阅读过程中,我感觉自己像是在跟随一位经验丰富的大师进行一对一的深度辅导,每一个章节都仿佛在为我的教学“知识盲区”进行精确的“手术”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![跟著姥姥去遛彎兒 [4歲以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16026605/5387efbcN73b6d45e.jpg)

![又大又美的黃色向日葵 [4~6歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16030441/rBEGC1C4iNAIAAAAAAFC2rtP8K4AAAySgJhQFIAAULy053.jpg)