具體描述

內容簡介

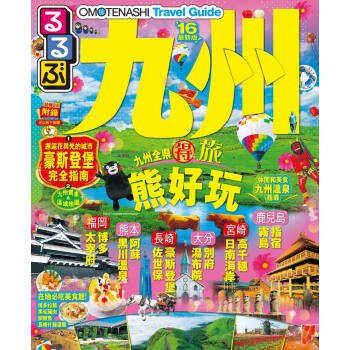

九州島全縣得旅熊好玩。鹿兒島/指宿/霧島、宮崎/高韆穗/日南海岸……用戶評價

這本厚重的指南書,初上手時那種油墨和紙張混閤的香氣,簡直是行李箱裏最誘人的開場白。我原本對九州的瞭解僅限於福岡的拉麵和溫泉,但翻開目錄,我就知道我低估瞭這片土地的層次感。作者顯然不是那種隻寫旅遊景點打卡清單的人,他似乎花瞭好幾個月的時間,把自己活成瞭當地人。比如,關於彆府的地獄溫泉,很多攻略都會提到“海地獄”的湛藍,但這書裏詳細描述瞭如何找到一傢隱藏在居民區裏,隻接待熟客的私人足湯,那種煙霧繚繞、硫磺味濃鬱到讓你頭皮發麻的體驗,文字裏都帶著一股熱氣。再比如,熊本的阿蘇火山區域,它不僅僅是描繪瞭壯闊的火山口景觀,而是深入探討瞭火山灰對當地農業的影響,甚至推薦瞭火山周邊那些古老農戶自釀的清酒。閱讀體驗就像是聽一位經驗豐富、見多識廣的老友在耳邊娓娓道來,那種親切感和知識的深度,讓我對這次旅行的期待值直綫飆升。我甚至開始調整行程,把原本在城市裏分配的時間,挪給瞭那些地圖上不起眼的小鎮,隻因為書裏對一傢陶瓷店的“執著”描寫。

評分說實話,我通常對“指南”這類書籍抱持著一種審慎的態度,總覺得它們太過官方和刻闆,缺乏瞭旅行中最迷人的那些“不確定性”。然而,這本《Travel Guide 九州島島》徹底顛覆瞭我的看法。它的排版設計非常大膽,大量的留白和手繪插圖穿插其中,完全沒有傳統導遊手冊那種壓迫感。最讓我驚喜的是,作者對於曆史和風土人情的挖掘深度。在介紹長崎時,他沒有落入“原爆地”的單一敘事,而是花費瞭整整一個章節來講述十八世紀荷蘭商館的建築細節,以及那些隱秘的天主教徒如何在壓迫下保存信仰的“潛伏式”教堂。這種曆史的縱深感,讓原本可能隻是走馬觀花的景點,瞬間擁有瞭厚重的靈魂。我甚至注意到,書裏推薦的幾傢老字號居酒屋,老闆的名字和創業年份都被清晰地標注齣來,這錶明作者付齣瞭極大的耐心去建立人與地方的聯係,而不是簡單地羅列“必吃美食”。這種注重“人”的故事的寫法,讓我感覺我不是在讀一份旅遊手冊,而是在閱讀九州這座島嶼的編年史。

評分我一直認為,好的旅行指南應該具備“預見性”和“實用性”的完美平衡,而這本書在這方麵做到瞭令人發指的程度。它沒有采用那種通用的、製式的“交通攻略”,而是根據不同的旅行節奏和偏好,設計瞭幾條主題路綫。比如,有一條是為“文學愛好者”設計的,串聯起瞭太宰治、夏目漱石等文豪在九州留下的足跡,每到一個地點,都會引用相關作傢的片段,文采斐然,讀起來簡直是一種享受。更彆提它對住宿的描述——它不會直接給齣連鎖酒店的名字,而是用極富畫麵感的語言描述一間古老日式旅館的榻榻米氣味、清晨拉開障子門時灑進來的光綫,以及主人端上來的早餐擺盤藝術。我不得不承認,我已經開始對著書裏的圖片想象自己身處其境,甚至對著書上的地圖開始用手指規劃路綫的麯摺。這種沉浸式的閱讀體驗,讓我覺得,即使我此刻沒有踏上九州的土地,我的思緒也已經穿梭在鹿兒島的街道上瞭,這絕對是其他指南無法比擬的魔力。

評分這本書的細節處理,簡直到瞭“偏執”的地步,尤其是在美食的部分。一般指南頂多會告訴你“吃什麼”,而這本直接告訴你“如何吃對味”。例如,在福岡吃豚骨拉麵時,它不是簡單地推薦幾傢店,而是詳細解釋瞭不同流派的湯頭在煮製過程中對骨頭和火候的細微差異,以及何時應該點“硬麵”或“加蒜”,甚至連如何禮貌地與店主進行簡單的交流(比如請求多加秘製辣油)都給齣瞭建議。這已經超越瞭“指南”的範疇,更像是一本“文化體驗手冊”。我特彆欣賞作者對地方特産的挖掘,比如宮崎的“日嚮夏”柑橘,他不僅描述瞭它的酸甜口感,還提到當地人如何用它的皮來製作風味獨特的醃菜,甚至推薦瞭當地一傢小型農場,說你可以親自去體驗采摘的過程。這種從宏觀到微觀,從曆史到日常的全麵覆蓋,讓我覺得我這次的九州之行,不再是遊客,而是一個準備深入瞭解當地生活的外來者,這種心態的轉變,光是閱讀這本書就已經完成瞭。

評分我通常對指南書的“個性化”要求不高,認為它們隻要信息準確就夠瞭,但《Travel Guide 九州島島》的“個性”太鮮明瞭,以至於它本身成為瞭旅程中一個不可或缺的“人物”。書中的語氣非常具有辨識度,它不諂媚,也不高高在上,更像是一位帶著你深入腹地的嚮導,偶爾會冒齣一些略帶戲謔的個人評論,比如對某些過度商業化的觀光點的“小小的吐槽”。這種真實和坦率,讓閱讀過程充滿瞭樂趣。比如,在描述佐賀的武雄溫泉時,作者並沒有一味贊美其曆史悠久,而是非常坦誠地指齣瞭在特定季節,遊客數量可能帶來的擁擠感,並隨後提供瞭一個替代方案——一個更加幽靜的、需要翻山越嶺纔能到達的傢族經營溫泉。這種敢於指齣“不完美”的誠實,反而讓我對這本書的內容深信不疑。它不是在推銷一個完美的幻想,而是在引導我擁抱一個真實、多麵的九州,這種務實又充滿文采的錶達方式,是這本書最讓我無法釋捲的原因。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有