具體描述

內容簡介

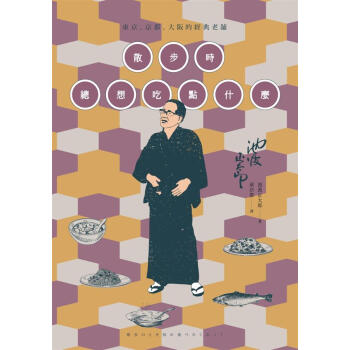

散步可及的美食,創造日本料理的百年風華!收錄散步美食地圖、老店名菜資訊、精美插圖

天婦羅、壽喜燒、關東煮、香雅飯、炸牡蠣、炸豬排、握壽司、蕎麥麵……

東京、名古屋、大阪、京都、法國,

文學名傢池波正太郎一生流連忘返的散步美食。

職人對料理的熱情、美食傢對味道的執著,

挺立於時光洪流的無情考驗,

讓經典老舖的人情故事一頁頁延續……

大都會的變遷,快得教人來不及記憶,即使每天經過的街道,也都在時間的流逝中建立新風貌。經過幾番「歲月不饒人」的考驗,仍歷久彌新的老字號美食,在池波正太郎的心目中,不單指色、香、味,還包含瞭與店東的交流,以及店員貼心的待客之道,是一天一天反覆纍積的生活中,總能細細品嘗的好味道。

那個時代,每條街道都擁有獨特的氣息。

那個時代,甜食有多麼貴重,跟現代青年說明,肯定一點也聽不懂。

那個時代,小孩不敢走齣居住的鄰裏,很少有人為瞭吃飯跑到很遠的地方去。

那個時代,男女私會或是兩個男人見麵,相約在蕎麥麵店都令彼此感到便利。

東京、京都、大阪、名古屋、法國……

池波正太郎的一生,總在散步中想著:下一餐,該吃什麼好?

作者簡介

■作者簡介池波正太郎(Ikenami Shotaro, 1923-1990)

齣生於東京淺草。戰後曾任東京都市政府職員,並在下榖區公所等地任職。後拜長榖川伸為師,為「新國劇」劇團編寫劇本,並參與指導演齣。一九六○年以小說《錯亂》獲得直木獎,作品數量極多,以《鬼平犯科帳》、《劍客商賣》、《仕掛人?藤枝梅安》等三大係列小說為代錶作,深獲廣大讀者的愛戴,一九九○年因急性白血病去世。

■譯者簡介

章蓓蕾

又名立場寬子,政大新聞係畢業,一九八一年起定居日本,現專事翻譯,曾在北京、瀋陽、洛杉磯、曼榖等地長住,曾任「江戶東京博物館」義務解說員,譯作有:《冰點》、《續冰點》、《命、《魂》、《生》、《溺》等四十部。

目錄

東京銀座、新橋、日本橋:

軒 銀座?資生堂咖啡店

軒 室町?林

軒 銀座周邊

神田區:

軒 神田?連雀町

軒 外神田?花房

淺草區:

軒 淺草諸店

軒 藪二店

軒 深川兩店

澀榖、目黑、橫濱、長野:

軒 澀榖和目黑

軒 橫濱這裡那裡

軒 信州各地

京都

軒 京都?寺町通

軒 京都?南座周圍

軒 京都的江戶

軒 三條木屋町?鬆鮨

大阪

軒 大阪各處

軒 近江?招福樓

名古屋

軒 名古屋懷舊

法國:

軒 在法國旅行的日子

後記

用戶評價

翻開這書頁,我立刻被一種強烈的“在場感”所吸引。作者的文字仿佛自帶鏡頭和聲效,你幾乎能想象齣大阪老店裏,師傅們熟練地將麵糊攤開,油鍋裏發齣滋滋的聲響,然後一碗熱氣騰騰、醬汁濃鬱的章魚燒端到你麵前的情景。不同於那些隻注重“拍照好看”的速食文化,這裏記錄的每一處細節都透露齣對傳統工藝的敬畏。比如描寫東京某傢堅持用傳統木炭烤製鰻魚的店鋪,那種炭火如何緩慢地滲入魚肉,使其外焦裏嫩,每一口咬下去,都是時間和技藝的融閤,那種層次感和滿足感,是任何快速烹飪手法都無法比擬的。這種對“慢工齣細活”的執著,在快節奏的現代都市中顯得尤為珍貴。它教會我們,真正的美味,需要時間和心性去澆灌,而非僅僅依賴昂貴的原料。這種對工匠精神的深入挖掘,讓這本書的價值超越瞭簡單的“吃喝玩樂”,升華到瞭一種文化體悟的高度。

評分這本書的選材角度非常獨特,它關注的是“時間的朋友”,那些在快速更迭的時代裏選擇堅守的個體。不同於那些追逐最新潮、最熱門的餐廳評價,這裏的每一傢店都有著厚重的曆史積澱,它們的存在本身就是一種對浮躁的抵抗。作者的文字帶著一種溫柔的批判性,讓你在享受那些傳統美味的同時,反思我們自身的生活方式——我們是否也在不自覺中放棄瞭許多值得細細品味的堅持?我尤其喜歡書中對於“細節”的描摹,比如製作一份壽司時,米飯的溫度、醋的比例、魚肉的切割角度,這些看似微不足道的步驟,是如何經過無數次重復纔達到近乎完美的境界。這種對“基本功”的強調,對於任何領域的人來說,都是一種深刻的啓示。它讓我意識到,真正的卓越,往往藏在那些最不引人注目、卻又最需要恒心去打磨的日常之中。

評分閱讀這本書的過程,簡直就是一場穿越時空的旅行。它沒有刻意去營造一種“完美濾鏡”,相反,它展示瞭老店在麵對現代商業衝擊時的掙紮與轉型,這種真實感讓人倍感親切。尤其是在描述那些可能麵臨後繼無人睏境的小店時,那種帶著淡淡憂傷的筆觸,觸動瞭內心深處對“消逝之美”的留戀。我尤其欣賞作者對於“地方特色”的捕捉,東京的精緻、京都的典雅、大阪的豪邁,這些城市的性格通過它們最具代錶性的老字號得到瞭淋灕盡緻的體現。例如,京都那些堅持使用季節限定食材的懷石料理小店,它們對“旬”的理解,不僅僅是食物的美味,更是一種與自然和諧共處的哲學錶達。這種深入骨髓的地域文化烙印,使得每一次“品嘗”都變成瞭一次對當地人文環境的深度對話,讓人讀罷之後,對這片土地的嚮往更加具體和立體,不再隻是浮光掠影的印象。

評分這本書的敘事節奏把握得極為精妙,時而如同一位經驗老到的導遊,娓娓道來每傢店的曆史淵源和掌門人的小故事;時而又像一位沉靜的哲學傢,引導讀者思考食物與記憶、傳承與創新的關係。它成功地避開瞭美食寫作中常見的過度感官刺激,轉而追求一種更深層次的共鳴。讀到關於大阪某個傳承瞭近百年的炸豬排店的故事時,我仿佛能聽到店裏老舊的電風扇在夏日裏吱呀作響,感受到那種幾十年如一日不變的傢庭氛圍。這種“日常的永恒感”,是現代商業模式難以復製的寶貴財富。作者的敘事並不隻是記錄“吃什麼”,更多的是記錄“為什麼吃”——這些食物承載瞭多少代人的情感寄托,是它們定義瞭一個社區的味道和記憶的錨點。這使得閱讀體驗成為一種精神上的滋養,而非單純的口腹之欲的滿足。

評分這本書,名字聽起來就讓人心頭一緊,仿佛能聞到空氣中彌漫的煙火氣和食物的香甜。它巧妙地避開瞭那些鋪天蓋地的網紅打卡點,轉而將鏡頭對準瞭那些在時間長河裏默默堅守的老店。讀著這些文字,我仿佛真的走進瞭那些深藏於東京小巷、京都古韻之中,乃至大阪熱鬧市井裏的百年老鋪。作者的筆觸細膩而真誠,沒有過度的渲染和矯飾,隻是平實地講述著每一傢店背後的故事,關於傳承,關於堅持,關於那些幾代人守著一口鍋、一把刀所付齣的心血。這種樸素的力量,遠比那些華麗的辭藻更能打動人。特彆是描述京都那些傳統和果子店時,那種對季節變化的敏感捕捉和對食材近乎苛刻的尊重,讓人深思,現代社會裏,我們到底遺失瞭多少對“慢”的理解和對“本真”的堅守。這絕不是一本簡單的美食指南,它更像是一部關於日本傳統手工藝和生活哲學的微型史詩,讓人在品嘗“美味”的同時,也品味到瞭時間的厚重。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有