具体描述

内容简介

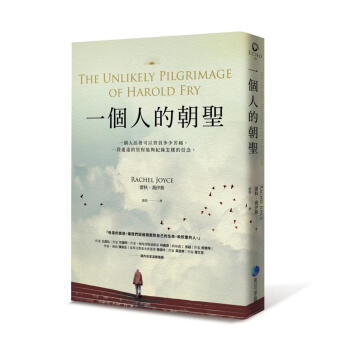

一個人活著可以背負多少苦痛一段遙遠的里程能夠紀錄怎樣的信念

一場與生命正面對話,重拾人生第二次機會與摯愛的旅程!

意外的一封信,讓哈洛決定開始一次荒謬的旅程,

從妻兒的不諒解,到陌生人的協助,讓他堅信──

只要繼續走下去,自然就會走到。

或許有人會因此而活,有人會因此得到救贖。

唯有坦然面對自己的過去,才能重啟一段新的人生。

這是一次意料之外的旅程,因為一封在某個星期二早晨寄達的信件而出發……

是昆妮,這位二十年沒見的老同事寄信來向哈洛道別,說她患了癌症住在安寧療養院。信的內容讓哈洛既震驚又難過,他開始從記憶中搜尋昆妮的樣子,是啊!二十年了,他已經有這麼長時間沒想到她了,當年,那個唯yi把自己當作是朋友、後來不告而別的老同事……

哈洛懷著一份愧疚寫了封回信,在寄信途中,他心裡想著除了寄信,他應該可以為昆妮做點什麼事?因緣際會下,一個女孩給了他一個希望與信念:他可以走路去探望昆妮,而且,只要他繼續走,他的老朋友昆妮就會繼續活下去!

這單純的信念讓哈洛開啟了一段看似荒謬卻不平凡的旅程。他,一個六十幾歲的老人,沒帶手機、沒有地圖、沒有計畫,決定從英國*西南的康瓦耳一直走到*東北的蘇格蘭,超過五百公里的路程。途中遇到形形色色的人,有人為他歡呼打氣,也有人對他的行徑嗤之以鼻。

一路上,哈洛開始回想自己的一生,終於有了勇氣去釋放二十年來深埋內心不願去面對的過去。他想到生命中已錯過的太多東西:他一輩子都低下頭避免跟人衝突,然而,他自己的兒子卻是打定了主意將目光直直盯視他,跟他爭個水落石出;和妻子莫琳當年相識相戀時的激情和浪漫,曾幾何時,已經疏離形同陌路……

哈洛承受著生命中*深沉的悲傷之際,當一切都已太遲時,他勇敢地敞開自己傷痕累累的心,讓世界走進來。這趟旅程改變了路上所遇到的每個人,也讓哈洛有機會回過頭重新面對自己的人生和摯愛的人。

得獎紀錄

?2011年法蘭克福書展超級重點書,2012年美國書展話題選書,至今售出30多國版權。

?英國水石書店Waterston年度*佳新人小說獎、英國年度*佳首作小說

?美國七月編輯選書、獨立書商八月選書

?「歐普拉讀書俱樂部」夏日選書、美國圖書館協會選書

?《出版人週刊》、《紐約時報》、《泰晤士報》、《明鏡週報》、《美麗佳人》、《柯夢波丹》、《今日美國》、《Stylist》等各大媒體高評價推薦

?入圍英國2012年曼布克文學獎提名

作者简介

■作者簡介蕾秋.喬伊斯(Rachel Joyce)

資深劇作家,寫了二十年的廣播劇本,包括二十齣以上的BBC Radio 4 原創廣播劇。同時活躍於劇場界,獲得無數劇本獎,轉而創作小說。

《一個人的朝聖》是她的首部小說,未出版已售出二十餘國外語版權,一上市即廣受各界媒體矚目,也是讀書俱樂部、圖書館熱門推薦書單,英國年度*佳新人小說。此書描寫一位平凡男人在面對人生已殘破、連希望也遺棄他之際,如何透過一段不平凡的徒步旅程,重獲人生的第二次機會與摯愛的感人故事。

■譯者簡介

張琰

台大哲學系畢,輔仁大學翻譯研究所碩士,現為專業譯者。

譯作領域廣泛,有《比利時的哀愁》、《西班牙情人》、《穿風信子藍的少女》、《愛情的盡頭》、《賈斯潘王子》、《萬物的尺度》、《蝴蝶法則》、《蜂鳥的女兒》、《12號公路女孩》、《悲喜邊緣的旅館》、《茱麗葉》等。

精彩书评

◎聯合推薦作家/王盛弘

作家/甘耀明

極地冒險運動家、作家/林義傑

終身義工/孫越

作家/郝譽翔

作家、導演/陳俊志

富邦文教基金會董事/陳藹玲

作家/黃國華

作家/鍾文音

用户评价

这本书的文字有一种独特的节奏感,读起来仿佛是缓慢而坚定的脚步声,一下一下,敲击在心上。我特别喜欢作者在描述环境变化时所使用的那种精准而富有画面感的语言。比如,她描述清晨薄雾笼罩的山谷,那种湿润、微凉,带着一丝神秘感的气息,简直让人身临其境。更难得的是,她并没有将焦点仅仅停留在外部景观,而是巧妙地将环境的变迁与内在情绪的起伏联系起来。每走过一段路,心境似乎就随之发生一次微妙的转变,这种内外部世界的和谐共振,让这本书的阅读体验超越了一般的散文。我感到自己也被拉进了那段漫长旅程中,体验着身体的疲惫与精神的富足。每一次阅读,都能在不同的段落找到新的触动点,这说明文字的层次感非常丰富,不是一次性就能完全消化的快餐读物,而是需要细细品味的陈酿。

评分这本书的价值,我认为很大程度上体现在它对“坚持”这一主题的全新诠释上。它没有宏大的口号,没有戏剧性的冲突,只有日复一日、年复一年的重复。那种机械性的行走,对于旁观者来说可能会显得枯燥,但在作者的叙述中,却被赋予了一种近乎仪式性的神圣感。正是这种日复一日的积累,最终铸就了质变。我从中读到了一种强大的自律精神,这种精神并非来源于外部的鞭策,而是源于内心深处对某个目标的执着追求。这种执着,让人联想到生命本身的不息运动。它教会我们,真正的成长往往发生在那些最平淡无奇的日子里,发生在汗水与孤独交织的时刻。这本书像一面镜子,映照出我们内心深处对目标是否足够纯粹和忠诚的拷问。

评分这本书给我带来的最深切感受,是一种久违的“真实感”。在信息爆炸的时代,我们习惯于接收被高度加工和包装过的经验,而作者提供的却是未经修饰的、甚至有些粗粝的体验。这种真实,体现在对身体极限的诚实记录,对天气变化无常的坦然接受,以及对旅途中遭遇的各种不确定性的冷静应对。它没有提供任何捷径或简易答案,而是忠实地记录了每一步的付出与收获。这种坦诚的态度,极大地增强了文本的可信度和感染力。它鼓励读者去拥抱生活中的不完美和随机性,而不是一味追求可控和完美。读完后,我感到自己对世界的理解更加宽容和包容,仿佛卸下了许多不必要的执念,整个人都变得更加轻盈和踏实。

评分拿到这本期待已久的书,光是看到封面的设计就让人心情舒畅,那种简约而有力的排版,似乎预示着内里蕴含的思考深度。初翻几页,我立刻被作者那种不动声色的叙事风格所吸引。它不像有些游记那样铺陈华丽的辞藻,而是用一种近乎白描的手法,勾勒出旅途中的点点滴滴。那种行走在旷野之上,感受着风声、阳光和自己内心声音的交织感,非常真实地传递了出来。我仿佛能闻到青草的气息,感受到脚下泥土的粗粝。作者对细节的捕捉能力着实令人惊叹,一个小小的路标、一顿简单的午餐,在她的笔下都能折射出对生活更深层次的理解。整个阅读过程,更像是一次灵魂的缓慢排毒,迫使我放下日常的喧嚣,重新审视自己与周遭世界的联系。这本书的魅力就在于,它不是在告诉你“应该”怎么走,而是细腻地展现了“如何”在孤独中找到力量,如何与自我和解,这对于长期处于高压社会中的人来说,无疑是一种温柔的提醒和强大的精神支持。

评分阅读这本书,就像是进行了一次关于“边界”的哲学探讨。身体的边界、心理的边界,以及人与自然之间的界限,在长时间的独处和行走中变得模糊又清晰。作者对孤独的描摹是极其克制且深刻的,她没有将孤独描绘成一种负面的情绪,而是将其视为一种必要的空间,是自我重塑的温床。在这种近乎绝对的安静中,那些平日里被噪音淹没的细微想法才得以浮现。我特别留意了作者在处理“休息”与“前行”之间的关系时所展现的智慧。她明白,停下来不是退缩,而是为了更好地积蓄力量。这种对节奏的精准把握,体现了作者对自我状态深刻的洞察力,也让我开始反思自己生活中的步子是否总是过于急促,错失了重要的内在对话时间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有