具体描述

●关于《受戒》

●《大淖记事》是怎样写出来的

●关于《虐猫》

●《职业》自赏

●《汪曾祺短篇小说选》自序

●《汪曾祺自选集》自序

●《汪曾祺自选集》重印后记

●《茱萸集》题记

●自序

●《汪曾祺小品》自序

●捡石子儿

●――《中国当代作家选集丛书?汪曾祺》代序

●“当代散文大系”总序

●《汪曾祺散文随笔选集》自序

●《榆树村杂记》自序

●《草花集》自序

●《汪曾祺文集》自序

●《去年属马》题记

●只可自怡悦,不堪持赠君

●部分目录

内容简介

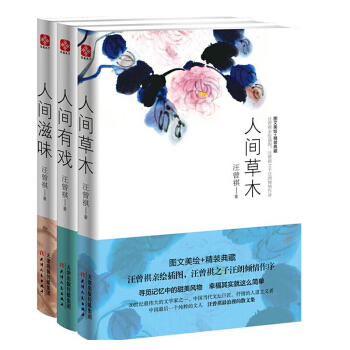

汪曾祺新时期以来关于文学创作的言论,几乎都包括在《晚翠文谈(精)》里了。或泛论文学创作与语言的基本问题,或总结创作之经验得失,把自己一辈子的写作经验毫无保留的写出来,看似平淡直白的说论,实是作者炉火纯青的优选写作美学,是大师关于写作的要点和精华。 汪曾祺 著 汪曾祺(1920-1997),江苏高邮人,沈从文的高徒,中国现当代有名作家、戏剧家、小说家,京派文学小说的代表人物及传人,被誉为“抒情的人道主义者,中国很后一个纯粹的文人,中国很后一个士大夫”。汪曾祺早年深受中国传统文化熏陶,1939年考入西南联大中国文学系,师从沈从文先生。曾任中国作家协会理事、顾问,北京剧作家协会理事。他在短篇小说和散文创作领域成就颇高,充溢着浓郁的中国味道和灵性美质,语言平和质朴、清新隽永、娓娓而来、如话家常。著有短篇小说集《邂逅集》《羊舍一夕》《晚饭花集》,散文集《蒲桥集》《故乡的食物》《逝水》,京剧剧本《范进中举》《沙家浜》(主要编者之一),文学评论集《晚翠等

用户评价

我通常对这类偏重《故纸堆寻踪录》的著作抱持着一种审慎的态度,总担心会陷入枯燥的史料罗列。然而,这本书却出人意料地引人入胜。作者的叙事技巧高超,他没有将那些尘封的旧事仅仅当作冰冷的记录,而是将其巧妙地编织成一张张充满戏剧张力的故事网。他擅长从浩如烟海的文献中,精准地捕捉到那些足以牵动人心的“人”的侧面。比如,他分析某位前朝文官的书信往来时,文字中流露出的那种在公事与私情间的挣扎与权衡,读来令人唏嘘不已。与其说这是一部考据之作,不如说它是一部充满洞察力的“人性侧写集”。他对历史语境的把握极为精准,使得那些看似遥远的行为逻辑,在当下依然能引发强烈的共鸣。更令人欣赏的是,作者在处理争议性事件时,保持了一种令人敬佩的克制与公允,不妄下定论,而是将证据铺陈开来,让读者自行去体会历史的复杂性。对于喜欢探究时代精神与个体命运交织的读者来说,这本书无疑是一份丰盛的筵席。

评分这份《南国风物剪影》带给我一种强烈的地域沉浸感,仿佛被拉入了一个特定时空中的湿热空气里。作者的笔触细腻得如同工笔画,但他描写的对象却极具烟火气和市井气息。他关注的不是名胜古迹,而是那些在日常生活中被忽略的角落:码头上堆积如山的香料气味、黄昏时分渔民的吆喝、老式建筑墙壁上剥落的石灰痕迹。他似乎拥有一种特殊的能力,能将视觉、嗅觉、听觉乃至触觉完美地融合在文字里,形成一种立体的感官体验。我尤其喜欢他描绘人与环境互动的部分,那里没有宏大的叙事,只有个体在特定气候和文化氛围下的生存智慧与小小的悲欢。文字的色彩运用非常大胆且精准,大片的墨绿、赭黄和带着水汽的灰蓝交织,构建出一个既熟悉又带着疏离感的南方图景。读罢此书,我甚至觉得自己的皮肤上都残留着那种南方的潮湿与燥热,这种身体上的共鸣,是很多纯粹的游记文学难以达到的境界。

评分这本《山水清音集》,读来真有入古人心境之感。作者对自然景物的描摹,并非简单的堆砌辞藻,而是融入了一种深沉的生命体悟。特别是他描写江南烟雨的段落,那种湿润、迷蒙、却又蕴含着勃勃生机的笔触,让人仿佛真的能闻到雨后泥土的清香,听到远处传来的断续钟声。他并非执着于描绘宏大的山河,而是钟情于那些被时间冲刷得愈发清冽的细节——一片苔藓的颜色,一枝新抽的柳芽,一叶漂浮的枯黄。文字的节奏感极强,时而舒缓如清泉流淌,时而又因感悟的陡然降临而变得急促有力。阅读过程中,我不断停下来,合上书本,望着窗外,试图在自己的日常生活中捕捉到那种被作者提炼出来的“意境”。这本书的魅力在于,它教会你如何用一双更敏锐的眼睛去看待日常,让寻常之物也染上了诗意的光晕。它不是那种需要你费力去解读的艰涩之作,而更像是一位智者在耳边低语,引你进入一个宁静且富有哲思的维度。读完后,内心会留下一种历经洗涤后的空明与澄澈。

评分这本书《灯下闲笔录》的文风,简直就是一种返璞归真的典范。它的语言是如此的朴素,以至于初读时可能会让人产生一种“平淡无奇”的错觉。但当你沉浸其中,细细品味那些看似信手拈来的句子时,才会发现其背后蕴含的巨大张力。作者似乎对语言的运用有着近乎本能的把握,每一个词的选择都恰到好处,绝无冗余。它不追求华丽的辞藻堆砌,不刻意制造惊奇,而是像老友促膝长谈,娓娓道来。他谈论的那些生活中的琐碎片段——清晨街角的叫卖声、雨夜里炉火的噼啪声、久别重逢时一碗热茶的温度——都被赋予了不同寻常的重量感。这种“轻描淡写”的背后,其实是对生活本质的深刻洞察。它迫使我们放慢脚步,去重新审视那些我们习以为常的感官体验。读完之后,我发现自己走路的姿态都变得更沉稳了一些,仿佛被书中的那股沉静的力量所感染。它像一杯温热的米酒,后劲绵长,余味悠长。

评分我历来对那种充满学院派气息、论证严密但阅读体验略显生硬的《理论思辨集》抱有敬而远之的态度。然而,这部作品成功地找到了理论与可读性之间的黄金分割点。作者的思考维度极其开阔,他总能将一个看似局限的主题,迅速延伸到更宏大、更具普遍性的哲学命题中去。他论证过程的严谨性毋庸置疑,但更值得称赞的是,他总能用一些极富画面感的比喻来解释那些晦涩的概念。比如,他将某种逻辑悖论比作在镜厅中寻找出口,这种即刻产生的视觉冲击力,瞬间就击穿了理论壁垒。这本书的结构设计也非常精妙,每一章的收尾都像是设置了一个新的问号,驱使着你立刻翻开下一页去寻找答案。这使得阅读过程充满了探索的乐趣,而不是被动接受知识灌输。它更像是一场智力上的攀登,虽然过程陡峭,但每到达一个观景点,视野都会变得无比开阔。对于想深入思考却又害怕陷入纯粹学术泥潭的读者,这本书是极佳的选择。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有